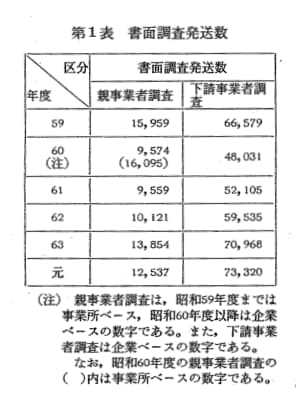

と取引している下請事業者73,320社を対象に書面調査を行った(第1表)

ほか,資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者1,000社に対して書面調

査を実施した。

| (1) | 本年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は,1,957件(1,975 社,2586事業所)であり,書面調査の対象とした親事業者の約16%(下 請取引ありと回答した親事業者の約26%)となっている。このうち,書 面調査等により職権探知したものが1,928件(1,928社,2,574事業所)で あり,下請事業者からの申告によるものは29件(新規発生件数全体の 1.5%)である(第2表)。 なお,下請法第6条に基づく中小企業庁長官からの措置請求はなかっ た。 |

| (2) | 本年度において,違反被疑事件として処理した件数は,2,579件であり, このうち,2,419件(93.8%)について違反行為が認められたが,これら については親事業者が自発的に当該違反行為を取りやめるとともに,下 請事業者に与えた不利益を解消する措置を講じたので警告等の措置とし た(第2表)。 処理件数を前年度と比較してみた場合,本年度においては,処理件数 が大幅に増加しているが,これは,昭和63年度において調査対象を約4 割拡充したことにより,新規発生件数が増加し,この事件処理の一部が 本年度に繰り越されたためである。 なお,下請法第7条の規定に基づき勧告するに至った事件はなかっ た。 |

も多いのは,発注時に注文書を交付していない又は交付していても記載す

べき事項が不備のもの(第3条違反)で1,762件となっており, 前年度よ

り754件増加している。

また,下請法の内容に係る違反では,手形期間が120 日(繊維製品の場

合は90日)を超える長期手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第

2号違反)が778件,下請代金の支払遅延(同条第1項第2号違反)が469

件と下請代金の支払に関する違反行為が昨年に比べ増加しているのに対

し,下請代金の減額(同頃第3号違反)が153件,買いたたき(同項第5号

違反)が36件とそれぞれ減少している(第3表)。

なお,下請代金の減額事件について,本年度中に,親事業者45社が総額

1億2,823万円を465社の下請事業者に自主的に返還した(第4表)。

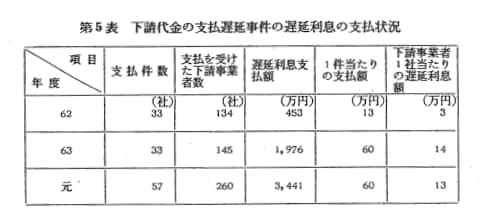

また,支払遅延が認められた事件について,親事業者57社が総額3,441

万円の遅延利息を260社の下請事業者に支払った(第5表)。

主な事例は次のとおりである。

| (1) | 注文書の不交付又は必要記載事項の記載不備(法第3条) (注文書の一部不交付) |

||||||||

| A食料品製造業者は,下請事業者に対し,食料品の製造を委託して いる。 A社は,発注に当たっては, 通常,口頭で発注後,直ちにファクシ ミリにより注文書を交付している。しかし,ファクシミリを保有して いない一部の下請事業者に対しては,直ちに必要記載事項を記載した 注文書を交付する必要があるのに,これを行っていなかった。 (A社は,電話等により口頭で発注後,ファクシミリを保有してい ない下請事業者に対しては,直ちに必要記載事項を記載した注文書を 交付することとした)。 |

|||||||||

| (2) | 受領拒否(法第4条第1項第1号) (検収制度に起因する受領拒否) |

||||||||

| B衣料品製造業者は,下請事業者に対し,紡績,撚糸,製織,染 色・整理等を委託している。 B社は,下請事業者のうち,衣料品製造の最終工程である染色・整 理を委託している下請事業者に対しては,いわゆる出荷時検収制度を 採用している。そのため,下請事業者が注文書に記載の納期どおりに 製品を仕上げても,B社の出荷先が確定するまで, 製品は下請事業者 の手元に置かれたまま検収されず,実質的に納期の延期となっていた (下請法でいう受領拒否には, 納期を延期してあらかじめ定めた納期 に受け取らない場合も含まれる。)。 (B社は,出荷時検収制度を廃止し, 納品時検収制度に改めるとと もに,納期の延期により下請事業者に納入を保留させていた分につい て直ちに検収,受領し,下請事業者に下請代金を支払った。) |

|||||||||

| (3) | 支払遅延(法第4条第1項第2号) | ||||||||

|

|||||||||

| (4) | 下請代金の減額(法第4条第1項第3号) | ||||||||

|

|||||||||

| (5) | 返品(法第4条第1項第4号) (ずさんな検査基準に基づく返品) |

||||||||

| G電気機械器具製造業者は,下請事業者に対し,電気機械器具の製 造を委託している。 G社は,製造を委託した一部の製品については,不請事業者に検査 を委託しているが,これについては口頭でおおまかな検査基準を示し ただけで明確な検査基準はなく,また,検査の委託も文書にされてい ない。それにもかかわらず,下請事業者が納入した電気機械器具の一 部について,後日, 理由があいまいなまま不良品であるとして返品し ていた。 (G社は,口頭による検査基準を廃止し,検査規定, 検査実施要領 を文書で定め,これらを下請事業者に交付するとともに,これらの検 査規定等に合格したものについては返品しないこととした。) |

|||||||||

| (6) | 買いたたき(法第4条第1項第5号) (修理単価の一方的引下げ) |

||||||||

| H電気機械器具修理業者は,下請事業者に対し,受注した電気機械 器具の修理の一部を委託している。 H社の電気機械器具の修理委託には,下請事業者がH社の顧客先に 出向いて修理を行うもの(出張修理)とH社に出向いて修理を行うも の(工場内修理)があるが,H社は,平成元年4月から,工場内修理 の修理単価を前年度単価の95%に引き下げることとし, これを一律か つ一方的に下請事業者に通知した。 (H社は,工場内修理の修理単価を平成元年4月から引き下げるこ とを中止し,下請事業者と十分協議し,両者で合意した修理単価によ り単価改定を行うこととした。) |

|||||||||

| (7) | 購入強制(法第4条第1項第6号) (取引先発行の定期刊行物等の購入要請) |

||||||||

| Ⅰ印刷業者は,下請事業者に対し,印刷物の写植等を委託している。 Ⅰ社は,取引先出版業者から定期刊行物等の継続購入を求められた ことから,これらの購入を下請事業者に分担させることとし,自社の 外注担当者を通じて下請事業者に定期刊行物等の購入又は購入のあっ せんを要請した。このため,下請事業者の一部は,やむなく定期刊行 物等の購入を親事業者に申し出た。 (Ⅰ社は,下請事業者に対する定期刊行物等の購入又は購入のあっ せんの要請を中止した。) |

|||||||||

| (8) | 原材料等の対価の早期決済(法第4条第2項第1号) (加工期間を考慮せずに有償支給原材料等の対価の決済制度を定めてい ることによる早期決済) |

||||||||

| J電子部品製造業者は,下請事業者に対し,電子部品の製造・組立 て等を委託している。 J社は,毎月末日締切,翌月末日支払の支払制度を採っており,下 請事業者に電子部品の製造・組立て等に要する部品や原材料を有償支 給しているが,下請事業者が部品等を用いて製造・組立て等を行うの に約10日間要するのにもかかわらず,有償支給した部品や原材料の代 金についても,下請代金の支払制度と同じく毎月末日締切,翌月末日 下請代金支払時に相殺する決済制度を採っていた。 このため,J社が月の20日から月末にかけて有償支給したものにつ いては,その製品の受領が翌月となり(約10日間の加工期間を要する ため),当該下請代金の支払は翌々月末日となるにもかかわらず,有 償支給原材料分の対価を翌月末日の下請代金の支払時に全額相殺して いた。 (J社は, 有償支給原材料等の締切日を加工に要する期間だけ早め る決済制度に改善した。) |