|

(第21条の削除・民事的救済制度の整備)

独占禁止法第21条の削除及び民事的救済制度の整備を内容とする独占禁止法改正法案は,平成12年5月12日に成立し,同月19日に公布された。施行日は,平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(独占禁止法第21条の削除に関しては,公布の日から起算して1月を経過した日)とされた。同法制定の経緯,国会における審議状況及び同法の内容は,次のとおりである。

我が国経済社会をより開かれ,自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正なものとしていくためには,規制緩和の推進とともに競争政策の積極的展開を図ることが不可欠である。また,公正かつ自由な経済社会実現のための基盤的な条件を整備していくことも必要である。このような観点から,政府は,電気事業,ガス事業等に対する独占禁止法の適用除外制度の廃止,不公正な取引方法を用いた事業者等に対する差止請求を行うことができる制度の導入等の民事的救済制度の整備を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」を,平成12年3月21日に国会に提出した(公正取引委員会としての検討状況は,第3章第6を参照)。

上記独占禁止法改正法案は,平成12年3月17日に閣議決定が行われ,同月21日,第147回国会に提出された。同改正法案は,衆議院において,4月17日に商工委員会に付託され,同月18日に同委員会で提案理由説明を行い,同月19日に同委員会で,同月20日に本会議でそれぞれ可決され,参議院に送付された。参議院においては,5月8日に経済・産業委員会に付託され,同月9日に同委員会で提案理由説明を行い,同月11日に同委員会で,同月12日に本会議でそれぞれ可決され,成立した。

| ア |

自然独占事業に固有な行為に対する適用除外制度の廃止 |

電気事業,ガス事業等における自由化を踏まえ,独占禁止法第21条(その性質上当然に独占となる事業に固有な行為に対する独占禁止法適用除外の規定)を削除した。

| (ア) |

独占禁止法違反行為に対する差止請求制度の導入 |

| a |

独占禁止法違反行為(不公正な取引方法に係るもの)によって著しい損害を受け,又は受けるおそれがある消費者,事業者等が,裁判所に訴訟を提起し,違反行為の差止めを請求することができることとした(改正法第24条)。 |

| b |

差止請求訴訟が提起されたときは,裁判所は,その旨を公正取引委員会に通知するとともに,公正取引委員会に対し,その事件に関する独占禁止法の適用等について意見を求めることができることとした。また,公正取引委員会は,裁判所の許可を得て,裁判所に対し,その事件に関する独占禁止法の適用等について意見を述べることができることとした(改正法第83条の3)。 |

| c |

差止請求訴訟は民事訴訟法の原則により被害発生地等の地方裁判所に提起することができるほか,各高等裁判所所在地の地方裁判所及び東京地方裁判所にも提起することができるとともに,裁判所が相当と認めるときは,これらの裁判所に訴訟を移送することができることとした(改正法第84条の2,第87条の2)。 |

| d |

差止請求訴訟の濫用防止のため,提訴が不正の目的によることを被告が疎明した場合は,裁判所が,原告に相当の担保を提供することを命じることができることとした(改正法第83条の2)。 |

| (イ) |

独占禁止法違反行為に係る損害賠償制度の整備 |

公正取引委員会の審決が確定した後に無過失損害賠償責任を負うものとして,現行の規定では,私的独占若しくは不当な取引制限をし,又は不公正な取引方法を用いた事業者が規定されているところ,独占禁止法第8条第1項の規定に違反する行為をした事業者団体等を追加した(改正法第25条)。

| 2 |

|

中小企業基本法等の一部を改正する法律による独占禁止法の改正 |

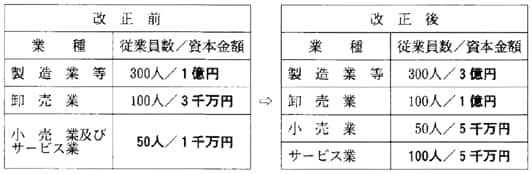

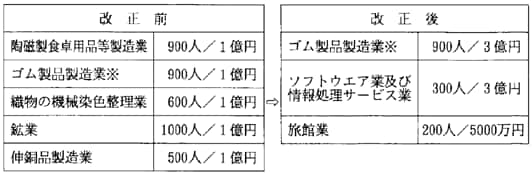

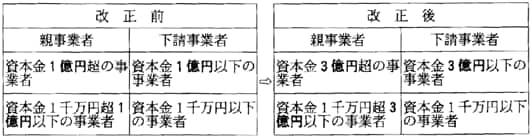

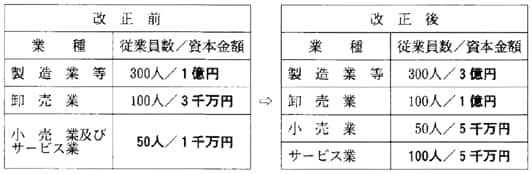

近年の経済情勢の変化にかんがみ,中小企業者の範囲を拡大すること等を内容とする中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成11年法律第146号)が成立し,独占禁止法第7条の2(課徴金算定率の軽減対象範囲)が次のように改正された(平成11年12月3日公布,同日施行)。

・課徴金算定率の軽減対象範囲(独占禁止法第7条の2)

| 3 |

|

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による独占禁止法の改正 |

会社がその営業の全部又は一部を他の会社に承継させる会社分割の制度の創設を内容とする商法等の一部を改正する法律の施行に伴い,民法その他の関係法律の規定を整備するとともに,所要の経過措置を定める必要があるため,商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案が第147回国会に提出された。同法案は,会社分割の制度の創設に伴う独占禁止法の所要の改正(競争を実質的に制限することとなる会社分割の禁止,会社分割の届出に係る規定の創設等)を含むものであるところ,平成12年5月24日に可決・成立した(平成12年5月31日公布,商法等の一部を改正する法律の施行の日(すなわち同法の公布の日である平成12年5月31日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行)。

| 4 |

|

中央省庁等改革関係法施行法による独占禁止法の改正 |

中央省庁等改革の一環として,新たな府省の編成等を行うための中央省庁等改革関係法が第145回国会において成立したが,このうち新たな府省の設置法等を施行するため,その施行期日を定めるとともに,その施行に伴い,関係法律の整備等を行う必要があること等から,中央省庁等改革関係法施行法案が第146回国会に提出された。同法案は,中央省庁改革に伴う独占禁止法の所要の改正を含むものであるところ,平成11年12月13日に可決・成立した(平成11年12月22日公布,一部の規定を除き平成13年1月6日施行)。

|