1 独占禁止法適用除外制度の概要

独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することにより,一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とし,これを達成するために,私的独占,不当な取引制限,不公正な取引方法等を禁止している。他方,他の政策目的を達成する観点から,特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁止規定等の適用を除外するという適用除外制度が設けられている。

適用除外制度の根拠規定は,独占禁止法自体に定められているもの及び独占禁止法以外の個別の法律に定められているものに分けることができる。

なお,適用除外法は,適用除外制度整理法により廃止された。

適用除外制度の根拠規定は,独占禁止法自体に定められているもの及び独占禁止法以外の個別の法律に定められているものに分けることができる。

なお,適用除外法は,適用除外制度整理法により廃止された。

| (1) | 独占禁止法に基づく適用除外制度 |

独占禁止法は,(1)自然独占に固有な行為(第21条),(2)無体財産権の行使行為(第23条),(3)一定の組合の行為(第24条)(4)再販適用除外(第24条の2)を,それぞれ同法の規定の適用除外としている(平成11年度末現在)。

なお,事業法令に基づく正当な行為(第22条),不況カルテル(第24条の3)及び合理化カルテル(第24条の4)に関する適用除外制度は,適用除外制度整理法により廃止された。

なお,事業法令に基づく正当な行為(第22条),不況カルテル(第24条の3)及び合理化カルテル(第24条の4)に関する適用除外制度は,適用除外制度整理法により廃止された。

| (2) | 個別法に基づく適用除外制度 |

独占禁止法以外の個別の法律において,特定の事業者又は事業者団体の行為について独占禁止法の適用除外を定めているものとしては,平成11年度末現在,保険業法等15の法律がある。

2 適用除外制度の見直しについて

| (1) | 適用除外制度見直しの必要性 |

現行の適用除外制度の多くは,昭和20年代から30年代にかけて,産業の育成・強化,国際競争力強化のための企業経営の安定,合理化等を達成するため,各産業分野において創設されてきた。

しかし,今日の我が国経済は当時とは大きく変化し,世界経済における地位の向上,企業の経営体質の強化,消費者生活の多様化等が進んできており,政府規制と同様に適用除外制度の必要性も変化してきている。

適用除外制度は,それが利用される場合には,当該産業における既存の事業者の保護的な効果を及ぼすおそれがあり,その結果,経営努力が十分行われず,消費者の利益を損なうおそれがある。また,現に利用されていない制度についても,時代の要請に合致しない適用除外制度が将来においてもそのまま利用されるおそれがあるほか,制度の存在それ自体を背景にして協調的行動が採られやすく,競争を回避しようとする傾向が生じるおそれがあり,このことにより,個々の事業者の効率化への努力が十分に行われず,事業活動における創意工夫の発揮が阻害されるおそれがある等の問題がある。

しかし,今日の我が国経済は当時とは大きく変化し,世界経済における地位の向上,企業の経営体質の強化,消費者生活の多様化等が進んできており,政府規制と同様に適用除外制度の必要性も変化してきている。

適用除外制度は,それが利用される場合には,当該産業における既存の事業者の保護的な効果を及ぼすおそれがあり,その結果,経営努力が十分行われず,消費者の利益を損なうおそれがある。また,現に利用されていない制度についても,時代の要請に合致しない適用除外制度が将来においてもそのまま利用されるおそれがあるほか,制度の存在それ自体を背景にして協調的行動が採られやすく,競争を回避しようとする傾向が生じるおそれがあり,このことにより,個々の事業者の効率化への努力が十分に行われず,事業活動における創意工夫の発揮が阻害されるおそれがある等の問題がある。

| (2) | 適用除外制度見直しの経緯 |

適用除外制度については,近年,累次の閣議決定等においてその見直しが決定されている。平成9年には「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月29日閣議決定)に基づき検討が行われ,第140回国会において「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律」が成立し,個別法に基づく適用除外制度20法律35制度について廃止等の措置が採られた。その他の適用除外制度についても,「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31目閣議決定)等に基づき検討が行われ,平成11年の第145回国会において,不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止,適用除外法の廃止等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律」が成立し,同年7月23日に施行された。さらに,第146回国会においては,中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律により,商工組合の経営安定カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止等を内容とする中小企業団体の組織に関する法律の一部改正が行われた(平成11年12月14日可決・成立,平成12年3月2日施行)。

これらの措置により,平成7年度末において30法律89制度存在した適用除外制度は,平成11年度末現在,16法律23制度(うち,個別法によるものは15法律19制度)にまで縮減された。

また,規制緩和推進3か年計画(改定)(平成11年3月30日閣議決定)においては,独占禁止法第21条の規定の削除について引き続き検討することとされたが,第21条については規定を削除するとの結論を得,第147回国会に第21条の規定の削除等を内容とする独占禁止法改正法案が提出(平成12年3月21日)され,可決・成立(同年5月12日・19日)した(同年6月19日施行)。

独占禁止法第21条の削除等を内容とする独占禁止法改正法案については第1章を参照のこと。また再販適用除外制度の見直しについては第11章第2を参照のこと。

これらの措置により,平成7年度末において30法律89制度存在した適用除外制度は,平成11年度末現在,16法律23制度(うち,個別法によるものは15法律19制度)にまで縮減された。

また,規制緩和推進3か年計画(改定)(平成11年3月30日閣議決定)においては,独占禁止法第21条の規定の削除について引き続き検討することとされたが,第21条については規定を削除するとの結論を得,第147回国会に第21条の規定の削除等を内容とする独占禁止法改正法案が提出(平成12年3月21日)され,可決・成立(同年5月12日・19日)した(同年6月19日施行)。

独占禁止法第21条の削除等を内容とする独占禁止法改正法案については第1章を参照のこと。また再販適用除外制度の見直しについては第11章第2を参照のこと。

3 適用除外カルテルの動向

| (1) | 概況 |

| ア | 適用除外カルテルの概要 価格,数量,販路等のカルテルは,公正かつ自由な競争を妨げるものとして,独占禁止法上禁止されているが,その一方で他の政策目的を達成する等の観点から,個々の適用除外制度ごとに設けられた一定の要件・手続の下で,特定のカルテルが例外的に許容される場合がある。 このような適用除外カルテル制度が認められるのは,当該事業の特殊性のため(保険業法に基づく保険カルテル),地域住民の生活に必要な旅客輸送(いわゆる生活路線)を確保するため(道路運送法等に基づく運輸カルテル),国際的な協定にかかわるものであって諸外国においても適用除外が認められているため(航空法等に基づく国際運輸カルテル)等,様々な理由による。 個別法に基づく適用除外カルテルについては,一般に,当委員会の同意を得,又は当委員会へ協議若しくは通知を行って主務大臣が認可を行うこととなっている(当委員会が認可を行っていた独占禁止法に基づく不況カルテル及び合理化カルテルについては,適用除外制度整理法により当該制度が廃止された。)。 また,適用除外カルテルの認可に当たっては,一般に,当該適用除外カルテル制度の目的を達成するために必要であること等の積極的要件のほか,当該カルテルが弊害をもたらしたりすることのないよう,カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこと,不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれの法律により必要とされている。 さらに,このような適用除外カルテルについては,不公正な取引方法に該当する行為が用いられた場合等には独占禁止法の適用除外とはならないとする,いわゆるただし書規定が設けられている。 |

| イ | 適用除外カルテルの動向 当委員会が認可し,又は当委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は,昭和40年度末の1,079件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルのように,同一業種について都道府県等の地区別に結成されている組合ごとにカルテルが締結されている場合等に,同一業種についてのカルテルを1件として算定すると,件数は415件)をピークに減少傾向にあり,また,適用除外カルテル制度そのものが大幅に縮減されたこともあり,平成11年度末現在,15件となっている。 |

| (2) | 独占禁止法に基づく適用除外カルテル |

独占禁止法に基づく不況カルテル制度及び合理化カルテル制度については,適用除外制度整理法により廃止されたが,不況カルテルについては平成元年10月以降,合理化カルテルについては昭和57年1月以降,それぞれ実施されたものはなかった。

| (3) | 個別法に基づく適用除外カルテル |

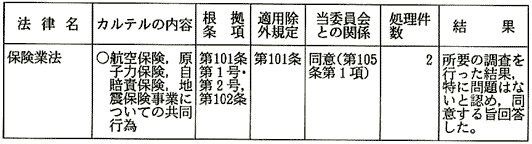

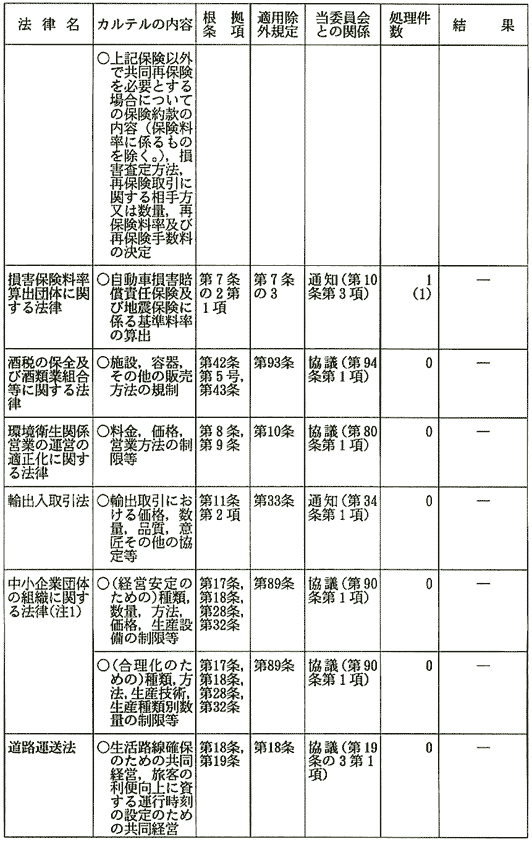

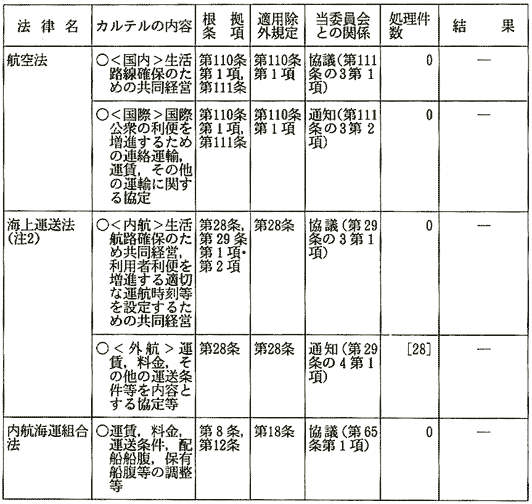

| ア | 概要 平成11年度において,個別法に基づき主務大臣から当委員会に対し同意を求め,又は協議若しくは通知のあったカルテルの処理状況は第1表のとおりであり,このうち現在実施されている個別法に基づくカルテルの動向は,次のとおりである。 |

| 第1表 | 平成11年度における適用除外カルテルの処理状況 |

処理件数欄中( )内は新規件数である。

| 注1: | 中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルについては,中小企業の事業活動の活性化のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成12年3月2日施行)により当該制度が廃止された。 |

| 2: | 海上運送法における[ ]内の数については,当該年度について締結の届出を受けたカルテル件数であり,外数である。 |

| イ | 保険業法に基づくカルテル |

| (1) | 航空保険事業,原子力保険事業,自動車損害賠償補償法に基づく自賠責保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保険事業についての共同行為 又は |

| (2) | (1)以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共同行為を行う場合には,金融再生委員会の認可を受ける必要があり,金融再生委員会はその認可に際し当委員会の同意を得ることとされている。 平成11年度において,金融再生委員会から同意を求められたものは2件であった(いずれも変更認可に係るもの)。 また,平成11年度末における同法に基づく共同行為は8件である。 |

| ウ | 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル 損害保険料率算出団体が自動車損害賠償責任保険及び地震保険について基準料率を算出した場合には,金融再生委員会に届け出なければならないこととされており,金融再生委員会は届出を受理したときは当委員会に通知しなければならないこととされている。 平成11年度において,金融再生委員会から通知を受けたものは1件であった。 また,平成11年度末における同法に基づくカルテルは2件である。 |

| エ | 道路運送法に基づくカルテル 一般乗合旅客自動車運送事業者が,輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,又は旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため,同一路線において事業を経営する他の一般乗合旅客自動車運送事業者と共同経営に関する協定を締結,変更しようとする場合には,運輸大臣の認可を受けなければならないとされており,運輸大臣は認可する際には当委員会に協議することとされている。 平成11年度において,運輸大臣から協議を受けたものはなかった。 また,平成11年度末における同法に基づくカルテルは3件である。 |

| オ | 内航海運組合法に基づくカルテル 内航海運組合法に基づき内航海運組合又は内航海運組合連合会が調整事業を行う場合には,調整規程を設定し,運輸大臣の認可を受ける必要があり,運輸大臣は認可をする際には,当委員会に協議することとされている。 平成11年度において,運輸大臣から通知を受けたものは1件であった。 また,平成11年度末における同法に基づくカルテルは2件である。 |

| カ | 海上運送法に基づくカルテル |

| (ア) | 内航海運カルテル |

本邦の各港間の航路に関しては,地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,旅客の利便を増進する適切な運航日程・運航時刻を設定するため,又は貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため,定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結・変更については,運輸大臣の認可を受けなければならないとされており,運輸大臣は認可する際には当委員会に協議することとされている。

平成11年度において,運輸大臣から協議を受けたものはなかった。

また,平成11年度末における同法に基づくカルテルはない。

平成11年度において,運輸大臣から協議を受けたものはなかった。

また,平成11年度末における同法に基づくカルテルはない。

| (イ) | 外航海運カルテル |

本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に関しては,船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件,航路,配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定,契約又は共同行為については,その締結・変更についてあらかじめ運輸大臣に届け出なければならないこととされており,運輸大臣は届出を受理したときは当委員会に通知しなければならないこととされている。

平成11年度において,運輸大臣から協定等の締結について通知を受けたものは28件であった。

平成11年度において,運輸大臣から協定等の締結について通知を受けたものは28件であった。