1 調査の趣旨

国際電気通信市場では,通信需要の急増,規制緩和,技術革新等から,新規参入が活発化し競争が激化している一方,事業者間の合併,提携等も顕著である。また,我が国においても,近年国内有力事業者の参入や外国事業者による資本参加等が実施され,競争環境は大きく変化しつつある。

このため,我が国国際電気通信業の現状を把握し,今後の競争政策の推進に資するよう,今般の調査を実施した(内容は平成11年10月31日時点)。

2 調査結果の概要

| ア |

基本的な制度

国際電気通信事業は,回線保有の有無によって,第一種事業及び第二種事業に区分され,後者は,さらに一般第二種事業と特別第二種事業に細分される。 |

| イ |

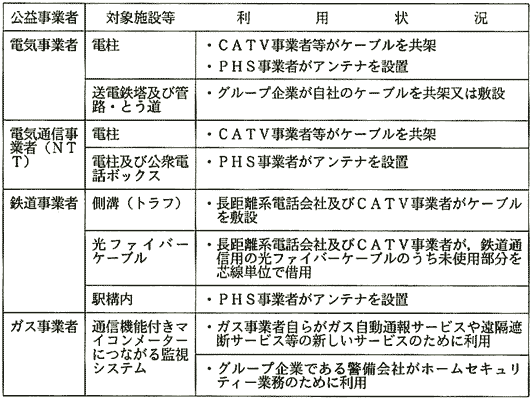

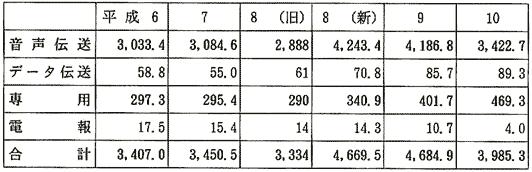

市場規模及び事業者のシェア

第一種事業の市場規模は,平成10年度で約4000億円である(表1)。 |

表1:第一種事業の市場規模の推移(有価証券報告書:単位億円)

| 注 |

1 |

:平成9年度にサービス区分が変更された(それ以前は旧サービス区分に基づく会計処理)。 |

|

2 |

:平成8年度に会計処理基準の変更が行われたため,旧基準値と新基準値に分けて掲載している。 |

|

3 |

:平成10年度の「音声伝送」の市場規模には,DDIの営業収益を含む。 |

|

4 |

:平成7年度以降の「専用」の市場規模には,衛星系3事業者の営業収益を含む。 |

|

5 |

:「電報」のサービス提供事業者はKDDのみ。 |

また,市場構造は,基本的にKDDを首位とするガリバー型寡占が続いている。

国際第二種事業の市場規模は,平成10年度で推定約800億円であるため,同年度国際電気通信全体の市場規模は,約4800億円と推定されるが,これは,国内電気通信に比べ一桁小さい。

ウ 規制の概要

料金については,その設定,変更に際しては,第一種事業者については実施の7日前(郵政大臣は変更命令が可能。),第二種事業者については実施前までの届出を要する。

契約約款については,第一種事業者は,料金以外の重要な提供条件に関する設定及び変更に際しては,原則として認可を要するが,特別第二種事業者は事前届出で足りる。

接続については,第一種事業者は,他事業者の接続請求に原則応じる必要がある。第一種事業者等は,接続協定の締結等に際しては,認可を要する。

ア 参入の状況

国際第一種事業では,昭和62年にITJ(現日本テレコム)及びIDCが免許を取得し,KDDの独占から三社体制に移行した。その後,今回調査開始時点までに10社が参入した。一方,国際第二種事業者の数は平成10年度末で84社に達する。

イ 料金の状況

第一種事業者の電話料金は,平成元年から平成10年までの9年間で半分に低下した。さらに,平成10年10月のWCJ及びDDIの参入,同年11月の料金規制の緩和,平成11年10月のNTTコミュニケーションズの参入等により,料金は一段と低下しており,国際電話料金における内外価格差も,次第に縮小・解消に向かった。他方,専用線については,料金下落の幅は小さく,米国とはほぼ同水準であるが欧州より高い。

ウ 経営の状況

既存三社(KDD,IDC及び日本テレコム)の国際電気通信に関する営業収益は,平成10年でKDD2547億円,IDC708億円,日本テレコム674億円であり,合併等の特殊要因を除けば各社とも伸び悩んでいる。同年の営業利益については,KDD227億円,IDC27億円に対し日本テレコムは39億円の損失であるが,この数値は年度によるぶれが大きい。また,既存三社の自己資本経常利益率及び総資本営業利益率は,各社とも近年低下傾向にある。

なお,第二種事業者の国際電気通信に係る年間売上高は,平均5.5億円(回答企業)であり,国内電気通信等を含めた全電気通信事業に係る年間売上高は,平均36,3億円(同)である。

エ 市場における主要事業者とその競争状況等

既存三社間のシェアで60%超を占めるが,新規事業者には有力な内外の大事業者も存在し,また,今後の通信需要の中心たるデータ伝送及び専用におけるシェアが相対的に小さいことから,他事業者には,KDDとの競争力格差が克服困難な程大きいという認識は少ない。

両者とも既存三社間では20%弱のシェアを獲得しているが,既存事業者としての優位性は,KDDよりさらに小さい。

国際電気通信事業への内部補助を懸念する意見が多いが,現時点でNTTコミュニケーションズが競争上著しく優位とはいえない。また,営業委託等NTT地域会社との連携については,公正な競争を阻害するおそれが大きいとして,他事業者等は強く懸念しているが,公正競争を阻害するNTT各社の一体化行為については,NTT法等制度上の歯止めがある。

国際電気通信市場におけるシェアはいまだ小さいが,他事業者等は,国際電気通信事業への内部補助や,移動通信市場における支配的シェアを背景にした内外一貫サービスの提供により,競争事業者が排除され,公正な競争が阻害されるおそれがあると懸念している。

オ 外国有力事業者の動向

概して,外資系事業者は,相対的に低料金のサービスを提供しており,現時点におけるシェアは依然低水準にとどまってはいるものの,国際電気通信市場の競争を活発化している。

平成11年に入り,AT&T・BT連合の日本テレコムに対する30%の出資,英C&WのIDC経営権取得と,外国資本による我が国の有力事業者に対する参加が相次いだが,これにより,国際電気通信市場における競争が一層活発化することが期待される。

ア NTT地域会社との接続

相互接続点(ZC及びGCの交換機)とユーザーの間の回線の相互接続料金はユーザー約款料金よりかなり低い。しかし,この接続コストは既存三社の通信事業費用の10数%を占めるため,第一種事業者は,交換機に対する自社回線接続を推進し,支払接続料金を節減している。

NTTの接続料金は,年々低下しているが,国際第一種事業者は,当該料金は依然高いとして追加的な引下げを求めている。これに対して,NTT地域会社は,現時点で可能な引下げは実施済みとしている。ちなみに郵政省資料によれば,日本の接続料金は,ZC接続相当で欧米主要国の1.3〜3.2倍,GC接続相当で1.3〜2.3倍と相対的に高い。

| (ウ) |

NTTコミュニケーションズと地域会社の関係 |

国際電気通信事業者は,NTT地域会社との相互接続の際の手続期間・要求技術等について,NTTコミュニケーションズと他事業者との同等性が確保されることを強く求めている。これに対し,NTTは,再編基本方針によって再編の趣旨に反する優遇措置は制度上禁止されており,また,接続約款により同等性は確保されているとしている。

イ 接続に関する制度

相互接続に関する協定は,直接接続しない者を含む全接続事業者が相互に締結すべきものと,事業者の側からは認識されており,新規のネットワーク展開に多大の労力と日数を要するため,多くの事業者から,直接接続しない事業者との協定締結形態の簡素化要望が出されている。

第一種事業者は,認可を受けて業務委託を行い,他事業者の回線を通じてサービスを提供できる。これは,相互接続に比べ,手続及びその所要時間が少ない利点があるが,事業者間契約適正化等の趣旨から,連用上特別な場合に限り,認可されている。これに対し,第一種事業者等からは,業務委託の認可条件の緩和要望が出されている。

第一種事業者と第二種事業者は,兼営が禁止されている等制度上厳格に区分されており,回線調達方法に関しては,前者の他社回線でのサービス提供と後者の自社回線によるサービス提供は,原則として禁止されている。

自社回線保有の得失は,通信需要等によりケースバイケースであるため,回線調達方法の制限緩和について,第二種事業者の改善要望が強い。また,第一種事業者以外の者(電力・鉄道事業者等)による第二種事業者への回線貸与は禁止されているが,これについても第二種事業者の要望は多い。また,第一種事業者も,保有回線の効率的利用のために,一時的な回線の貸借等を認めることを強く要望している。ただし,現在も第一種事業者は,業務委託・IRU(破棄し得ない使用権)・相互接続等による柔軟なネットワーク構築が可能であり,郵政省は,これら柔軟化措置に関するマニュアル作成・公表等の周知徹底により問題を解決するとしている。

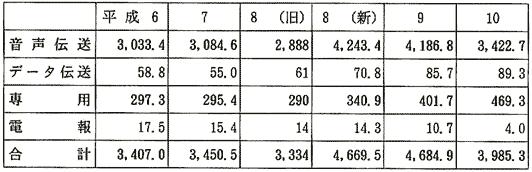

国際電気通信事業者は,広範なネットワークを有する電力・鉄道等の既存インフラ施設に回線を併設することを望んでいる。このための権利が線路敷設権であり,多くの事業者が,当該権利の明確化等による当該インフラ施設の利用促進を求めている。これについては,政府は,関係事業者の自主的な努力を促しており,国内第一種事業者では,これを受けて管路,とう道や電柱の利用条件等を平成11年3月に公表している。

第一種事業者及び特別第二種事業者の料金は,事前届出制(前者の料金については,変更命令の制度がある。)であり,また,制度上は,原価と無関係の料金設定が可能である。一方,サービス約款については,第一種事業者は原則認可制,特別第二種事業者は事前届出制である。

料金及びサービス約款に関する規制は,事業法上の位置付け及び実態上提供するサービスの公益性の高さの観点から,第一種事業者に対してより厳しくなっているが,第一種事業者からは,第二種事業者と競合して提供するサービスに関する規制水準を,第二種事業者に対するものと同等に緩和すべきとの意見が提示されている。しかしながら,これに対しては,公益性の高いサービスの料金及び約款に関し,変更命令や認可等所要の規制を設けておくべきという有力な反論があり,消費者保護や公正競争確保の観点からもこうした仕組みの必要性は否定できない。加えて,第二種事業者も,有力事業者の料金に関する単純な規制緩和には反対している。

| ア |

市場における競争状況に関する評価

全般的に言えば,国際電気通信市場の現状は,競争的と評価できる。

ただし,NTTコミュニケーションズについては,NTT地域会社との連携(一体的営業等)に関し他事業者等の懸念が強いことから,制度上は手当てがなされているが,今後の事業活動の実態を注視していく必要がある。また,NTTドコモについては,内外一貫サービスの提供により競合事業者が排除されるおそれについて,他事業者等が特に強く懸念しており,同社端末に係る国際電気通信のシェアはいまだ低水準ではあるが,今後の事業活動の実態を注視していく必要がある。 |

| イ |

接続に関する評価 |

NTT地域会社の接続料金は,地域会社自身の努力や制度の改善,地域網への実質的競争の導入等により,引き続き低下していくことが望ましい。また,接続に関し地域会社が,グループ会社たる長距離国際会社を優遇するおそれに関する他事業者等の懸念も強く,制度上手当てはなされているが,再編後の事業活動の実態を注視していく必要がある。

NTTドコモの接続料金については,基本的に当事者間の協定に基づくものであるが,既存三社等にとり同社との接続が事業活動遂行上重要であることから,NTTドコモが既存三社等に著しく不利益となる接続条件を設定する場合には,公正な競争を阻害するおそれがある。

第一種事業者が他事業者と接続する場合には,業務委託による方が迅速な手続が可能であるにもかかわらず,事業者間契約適正化等の趣旨から,原則として相互接続によることとされているが,業務委託の認可を厳正に行えば当該契約適正化は実現可能であり,相互接続と業務委託との選択余地を拡大すること及び相互接続手続の一層の簡素化を行うことが望ましい。

| ウ |

制度に関する評価

国際電気通信固有の規制については,全般的に改善されてきていると評価できるが,国内電気通信と共通する規制には,国際電気通信の分野における一層の競争促進を妨げているものもある。 |

技術革新及び市場での競争実態の変化が極めて速いため,規制の内容,対象等について随時の見直しが望ましい。また,今後とも運用の透明化,明確化等に努めることが望ましい。

事業活動の自由度を増加させ,競争の一層の活発化を促すためにも,相互接続,業務委託,IRU等の現存する柔軟化措置が認められる範囲の拡大等,回線調達に関する現行規制を一層緩和するとともに,当該緩和内容の明確化と周知徹底を行うことが望ましい。また,線路敷設権の問題については,透明性と手続の迅速性を確保できる制度の創設が望ましい。

事業者区分(第一種と第二種)による規制区分に一定の合理性は認められるものの,競争政策の観点からは,本来は,サービスの内容及びユーザー数等,当該サービスの性質に基づき規制水準を決定すべきであり,第一種事業者と第二種事業者が競合するサービスについては同等の規制水準とすべきである。なお,公益性の高いサービスの料金及び約款に関しては,消費者保護及び公正競争確保の観点から現在水準の規制は必要であるが,当該規制の対象は,極力サービスの性質に基づき規定されることが望ましい。

| エ |

今後の対応

国際電気通信業においては,近年規制緩和が進められるとともに,内外の事業者による競争が活発化してきている。しかしながら,競争政策上の観点からは,今後とも接続ルール等競争基盤の整備については所要の措置を講ずるとともに,規制を維持すべき事項については,当該規制の制度及び運用の透明化,明確化及び簡素化に努め,他方でそれ以外の事項については,引き続き一層の規制緩和を進め,事業者間の競争を促進することが重要である。

公正取引委員会としては,以上のような考え方に基づき,規制緩和の進捗状況と国際電気通信の分野における競争実態等について,これまでと同様に十分注視し,仮に独占禁止法に違反する行為が行われた場合には,厳正に対処することとする。 |

|