| 1 | 規制緩和に伴う公正な競争条件の整備 |

「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31日閣議決定),「規制緩和推進3か年計画(改定)」(平成11年3月30日閣議決定)及び「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)には,規制緩和の推進とともに競争政策の積極的展開を図るための措置が盛り込まれており,当委員会は,これらの閣議決定を踏まえ,独占禁止法違反行為に対する厳正かつ積極的な対処,規制緩和の推進についての競争政策の観点からの調査・提言,いわゆる民民規制についての実態調査及び競争制限的な民間慣行の是正,独占禁止法適用除外制度の見直し等に取り組んでいるところである。

規制緩和後の市場の競争秩序については,上記閣議決定において,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者等に不当な不利益を与えるなどの不公正な取引に対して厳正・迅速に対処することとされている。この点について,当委員会は,次のような取組を行ってきている。

規制緩和後の市場の競争秩序については,上記閣議決定において,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者等に不当な不利益を与えるなどの不公正な取引に対して厳正・迅速に対処することとされている。この点について,当委員会は,次のような取組を行ってきている。

| 2 | 不当廉売に対する取組 |

| (1) | 不当廉売規制 |

企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは,正常な競争手段とはいえず,これにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある不当廉売は,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

| (2) | 処理状況 |

小売業における不当廉売は,周辺の中小事業者に対する影響が大きいことから,当委員会は,不当廉売に当たる可能性のある事案については迅速に処理する方針の下で,その端緒に接した場合には,必要に応じて現地に赴いて調査の上,注意等を行っている。

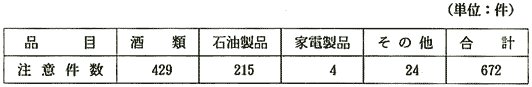

平成11年度において不当廉売につながるおそれがあるとして注意を行ったものは,次表のとおりである。

平成11年度において不当廉売につながるおそれがあるとして注意を行ったものは,次表のとおりである。

主要な事例としては,酒類のディスカウンターによるビールの販売,給油所によるガソリン等の販売等に関するものがある。

| 3 | 優越的地位の濫用に対する取組 |

| (1) | 優越的地位の濫用規制 |

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は,自己と競争者及び相手方とその競争者との間の公正な競争を阻害するおそれのあるものであり,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

また,優越的地位の濫用は,下請取引において生じやすいものであることから,下請取引における優越的地位の濫用を迅速に処理するため,独占禁止法の補完法として,下請法が制定されている。

また,優越的地位の濫用は,下請取引において生じやすいものであることから,下請取引における優越的地位の濫用を迅速に処理するため,独占禁止法の補完法として,下請法が制定されている。

| (2) | 処理状況 |

| ア | 独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関しては,平成11年度においては以下のとおり,警告1件を行っている。 株式会社銀ビルストアーが,自己の取引上の地位を利用して,納入業者に対し,従業員ごと等に定めた売上目標額を達成するための商品の購入,仕入担当者等の仕入取引に影響を及ぼし得る者による海外流通業視察研修ツアーへの参加,納入業者が得る直接の利益の範囲を超えた協賛金の負担及び自己のために雇用するアルバイトの人件費の負担を余儀なくさせていた疑いが認められたことから,平成11年4月,同社に対し独占禁止法第19条の規定に違反するおそれがあるとして警告を行った。 このほか,優越的地位の濫用につながるおそれがみられた行為については,注意を行っている。 |

| イ | 大規模小売業者と納入業者との納入取引の公正化を図るとの観点から,返品及び協賛金等の負担の要請等の行為類型について,大規模小売業者とその納入業者(衣料品,食料品,雑貨,家庭用品及び酒類を取り扱う事業者)を対象として調査を実施し,平成11年7月,調査結果を公表した(第7章第2参照)。 また,調査の過程において,独占禁止法上問題となるおそれのある行為が行われていると認められ,また,その独占禁止法遵守体制等にも改善の余地があると認められた一部の大規模小売業者に対して,その具体的事実及び独占禁止法遵守体制の問題点について指摘するとともに,改善のための自主的な取組を行うよう要請した。 |