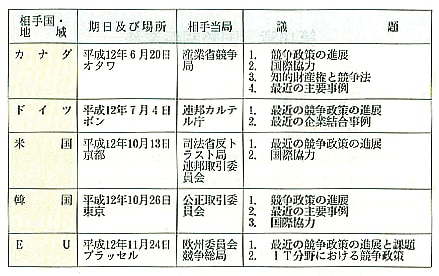

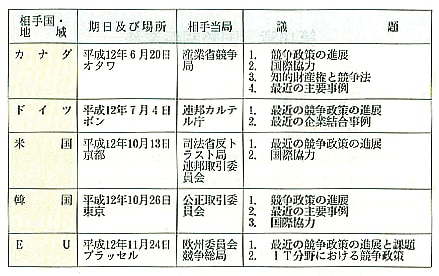

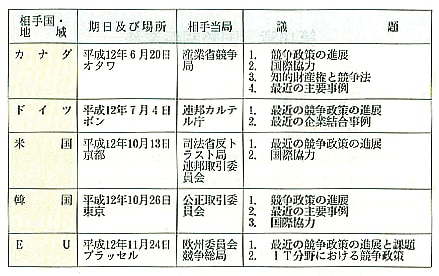

当委員会は,我が国と経済的交流が特に活発である国・地域の競争当局との間で競争政策に関する意見交換を定期的に行っている。

平成12年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。

平成12年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。

|

1 日米独占禁止協力協定

近年,企業活動の国際化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触する事案,一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行活動の国際化及び競争当局間協力の強化の必要性が高まっている。

こうした中,平成11年10月7日に日本国政府と米国政府の間で「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」が締結された。当委員会は,本協定に基づき執行活動等に関する通報を行うなど米国競争当局と緊密な協力を行っている。 2 日EC独占禁止協力協定

日本国政府は,平成12年5月19日に欧州共同体(交渉相手は欧州委員会)との間で競争分野における協力に関する協定のための交渉開始を発表して以来,同年6月と7月に2回の交渉を行った結果,交渉当事者間で実質的要素について相互理解に達した。今後所要の手続を経て,行政取極めとして締結する予定である。

|

|

当委員会は,我が国と経済的交流が特に活発である国・地域の競争当局との間で競争政策に関する意見交換を定期的に行っている。

平成12年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。  |

|

1 日米間の二国間協議

(1) 競争政策に関する協議への対応

競争政策に関しては,日米間の新たな経済パートナーシップのための枠組において,規制緩和及び競争政策に関する日米間の「強化されたイニシアティブ」の下で協議が行われている。

平成12年7月22日に「規制緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブ第三回共同現状報告書」が公表され,競争政策に関する事項として,カルテルに対する執行,談合を排除するための措置,独占禁止法違反行為に係る民事的救済の整備規制緩和促進のための措置,独占禁止法の適用除外の縮減合併審査の改善,流通関連措置,公正取引委員会の独立性が明記された。 米国政府は,平成12年10月12日,「規制撤廃および競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブに基づく日本政府への米国政府要望書」を日本政府に提出した。 同要望書においては,競争政策に関係する要望として,公正取引委員会の独立性の保護,独占禁止法の執行の強化,談合の排除,規制産業における競争の促進,株式取得における競争の確保,公正取引委員会の人的資源の増加,流通分野における競争促進が挙げられている。当委員会は,作業部会等の場において,これらの要望に対する公正取引委員会の取組等を説明した。 (2) その他の協議への対応

個別業種の協議としては,政府調達(コンピュータ,医療機器等)等についての会合が開催されている。当委員会は,競争政策の観点から,これらの会合に必要に応じ対応しており,当該分野で反競争的行為があった場合にはこれに厳正に対処することとしている。

2 その他の二国間協議

日・EU規制改革対話等その他の二国間協議について,当委員会は,競争政策の観点から,必要に応じ対応している。

|

|

1 OECD

(1) 競争法・競争政策委員会

(2) 消費者政策委員会

2 WTO

(1) 競争分野における取組

平成7年4月のマラケッシュ閣僚会議議長サマリーにおいては,貿易とその他の分野(競争,投資等)との相互関係を分析することの重要性が強調された。その後,平成8年12月のシンガポール閣僚宣言において,これらの問題についての作業指針が画定された。貿易と競争については,(1)貿易と競争政策の相互作用を検討するための作業部会を設置すること,(2)2年間の期限で(すなわち平成10年末まで)検討を行った上で,その後の進め方について決定すること,(3)多数国間の規律に関し将来の交渉を行うかどうかは,WTO加盟国における明示的な合意が必要であること等が定められた。

(2) 貿易と競争政策の相互作用に関する作業部会

平成9年7月以降平成10年11月まで7回の作業部会が開催され,競争政策が貿易に与える影響及び貿易政策が競争に与える影響の双方の観点からの作業が行われた。我が国は,「競争政策が貿易に与える影響」及び「貿易政策が競争に与える影響」の双方をバランスのとれた形で取り上げるべきとの立場をとり,当委員会は,特に「競争政策が貿易に与える影響」の議論に貢献してきた。同作業部会の平成11年以降の取扱いについては,そこでの作業内容と関連して様々な意見が出されたが,平成10年12月の一般理事会において,同作業部会の継続が決定された。

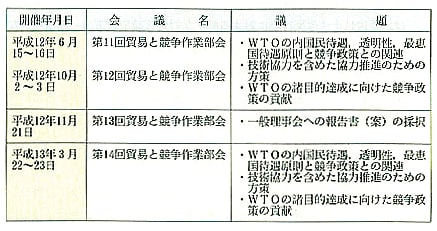

平成11年においては,開催することができる同作業部会の数が限られることにかんがみ,議題は焦点を絞ったものとし,その具体的な分野として,(1)内国民待遇,透明性,最恵国待遇というWTOの基本原則の競争政策への適用及び競争政策のWTO基本原則への適用,(2)技術協力を含めた協力推進のための方策,(3)WTOの目的達成に向けた競争政策の貢献の3点とすることが合意された。これに基づき,平成12年度は3回の会合が開催された。また,次期WTO交渉に向けた準備プロセスにおいて,我が国は競争に関する協定の策定を提案した。 平成11年11月30日〜12月3日にかけて米・シアトルで行われた第3回WTO閣僚会議では,新ラウンド交渉に向けた加盟国の立場が大きく異なっていたことなどから,限られた時間内に宣言を取りまとめることができなかった。競争分野に関しても,加盟国は基本的に従来の主張を繰り返すにとどまり,目立った進展はみられなかった。平成13年11月9日〜13日にはカタルにて第4回WTO閣僚会議が開催される予定である。 平成12年度における会議の開催状況は,次のとおりである。  3 APEC

(1) 競争分野における取組

平成6年のインドネシア・ボゴールでの非公式首脳会議において,アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化を図るため,先進経済は2010年までに,開発途上経済は遅くとも2020年までに,アジア太平洋地域における自由で開かれた貿易及び投資という目標を達成すること等を内容とする「ボゴール宣言」が採択された。

続く平成7年に大阪で開催された第7回閣僚会議(11月16日,17日)において,「ボゴール宣言」の目標を具体化するための道筋を示した「大阪行動指針」(OAA)が採択された。この「大阪行動指針」において取り上げられた15の個別分野の一つが競争政策分野であった。 (2) 個別行動計画(IAP)及び共同行動計画(CAP)の改定

平成8年に,フィリピン・マニラで開催された第8回閣僚会議(11月22日,23日)において,「大阪行動指針」に基づく分野別の具体的な行動計画として「マニラ行動計画」が採択された。「マニラ行動計画」は,APEC参加国・地域が協調して取り組む「共同行動計画」と各国・地域が自主的に取り組む「個別行動計画」とから成り立っている。競争政策分野では,「共同行動計画」として,技術協力,政策対話,情報交換の実施等が掲げられており,「個別行動計画」として,我が国は,独占禁止法違反行為に対する厳正な対処等競争政策の一層積極的な展開や技術支援の実施等を掲げている。平成12年度には,「個別行動計画」の透明性の向上(報告要件の合理化を含む。)を目指すと同時に,より広いアクセスを可能にし,利便性・相互比較性を向上させるためAPEC事務局のホームページ上で閲覧可能であるe−IAP(electronic

IAP)システムが導入された。

(3) 競争政策・規制緩和ワークショップ

平成7年7月に,「ボゴール宣言」の実施のために競争政策分野を一つの項目として位置付け,今後APECの活動の一環として競争政策に関する検討を行うことを目的として,競争法・政策会合が開催されたが,翌平成8年には,「大阪行動指針」に掲げられた15の個別分野中,競争政策と規制緩和に関する2つの会合は,相乗効果が認められるとして,それらを一つにまとめて取り扱うことが決定された。このため,競争法・政策会合は,競争政策・規制緩和ワークショップに統合された。

平成12年度の同ワークショップにおいては,ブルネイのバンダル・スリ・ブガワンにて,「競争と規制改革を促進するためのAPEC原則の実施状況」,「共同行動計画及び個別行動計画の改定へのアプローチ」,「個別分野における市場機能強化への取組」等を議題に議論が行われた。 (4) PFP競争政策研修プログラム

APECにおける経済・技術協力を一層効果的に推進するためのメカニズムである「前進のためのパートナー(PFP:Partners for Pro−

gress)」の一環として,日本とタイとの共催で競争政策に関する研修プログラムが,平成8年度から5か年計画で実施された。

第5回目となる平成12年度は,平成13年3月13日〜15日,タイ・バンコクにおいて,APECの開発途上国・地域の競争当局の中堅職員を主な対象として開催された。 4 UNCTAD

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近年,開発途上国や移行経済国においては,市場経済における競争法・競争政策の重要性が認識されるに従って,既存の競争法制を強化する動きや,新たに競争法制を導入する動きが活発になっている。当委員会は,これら諸国の競争当局等に対し,研修の実施等による技術協力を行っている。具体的な協力の概要は次のとおりである。

1 開発途上国競争政策研修

平成6年度から,国際協力事業団(JICA)を通して,競争法を導入しようとする国や既存の競争法の運用強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を招へいし,競争法・競争政策に関する研修を行っている。

平成12年度は,8月28日〜9月30日に,アジア諸国等10か国10名(アゼルバイジャン,インドネシア,エストニア,ケニア,ザンビア,スリ・ランカ,タイ,マレイシア,モロッコ,ラオス)の競争当局等の中堅職員を対象に,研修を実施した。 2 中国競争政策研修

平成10年度から5年間の予定で,JICAを通して,中国に対し,競争法・政策及び関連の法律について研修を行っている。

平成12年度は10月2日〜11月2日に,中国の競争当局に当たる国家工商行政管理局の中堅職員10名を対象に,研修を実施した。 3 ロシア競争政策研修

平成12年5月11日〜30日にロシアの競争当局(ロシア独占禁止政策企業支援省)の各地域局職員10名に対し,「独占禁止法と競争政策」をテーマとする技術研修を実施した。

4 専門家派遣

平成12年度においては,JICAを通して,当委員会の職員を競争法の専門家として,マレイシアに派遣した。

5 その他の技術協力

このほか,外国政府又は国際機関等が実施する競争政策に関するセミナー(ラテンアメリカとカリブ海諸国のための競争法・政策に関する地域セミナー(於サン・ホセ),インドネシア独占禁止法ワークショップ(於ジャカルタ),東南アフリカ諸国の競争法・政策に関する地域セミナー(於モンバサ)等)において,講師の派遣を行った。

|

|

我が国の競争政策の企画・運営に資するため,諸外国の競争政策の動向,競争法制及びその運用状況についての情報収集や調査研究を行っている。

平成12年度においては,米国,EU,その他主要なOECD加盟諸国を中心として,競争当局の政策動向及び議会における競争関係の立法活動等について調査を行い,その内容の分析と紹介に努めた(付属資料9―1及び9―2参照)。 |