業務別に見た平成12年度の業務の大要は、次のとおりである。

なお、18件のうち1件について審判手続が開始されている。

法的措置としては、独占禁止法第48条の規定に基づく勧告のほかに、違反行為がなくなった口から1年を経過していた場合に勧告を行わず課徴金納付命令のみを行うことがあるが、平成12年度中には行っていない。

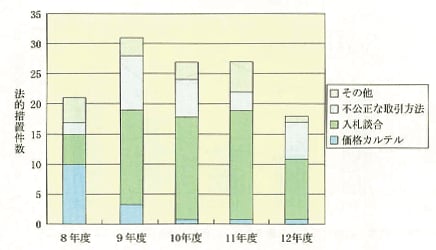

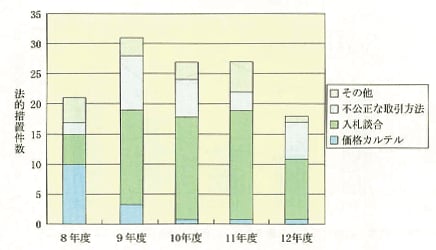

法的措置の対象となった行為をその行為類型別にみると、価格カルテル1件、入札談合10件、その他のカルテル1件、不公正な取引方法6件である(図2)。

これら以外の事件としては、警告8件、注意31件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切った事件3件となっており、法的措置を採ったものと合わせてこれらを行為類型別にみると、私的独占2件、価格カルテル10件、入札談合14件、その他のカルテル1件、不公正な取引方法25件、その他の行為8件となっている(下記不当廉売及び優越的地位の濫用についての事件を除く。)。

このほか、規制改革後の公正競争確保に関し、不当廉売については8件の警告を行うとともに違反につながるおそれのある行為に対し1,044件の注意を行い、優越的地位の濫用については1件の警告を行うとともに違反につながるおそれのある行為に対し5件の注意を行うなど、適切な法運用に努めた。

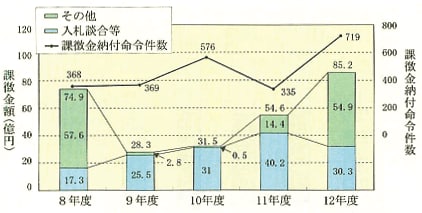

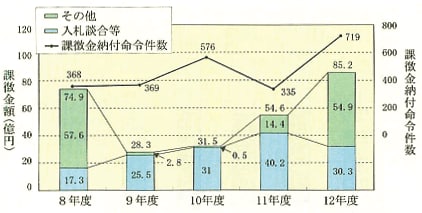

また、課徴金については、価格カルテル及び人札談合事案について、総計719件、総額85億1668万円の課徴金の納付を命じた(図3)。

なお、延べ13件に対する課徴金納付命令(課徴金額20億835万円)については、審判開始決定がなされ、審判手続に移行した。

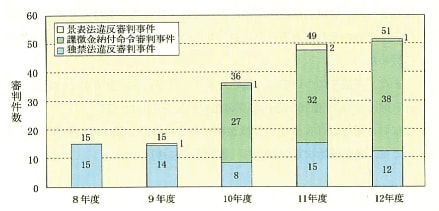

平成12年度における審判事件数は、前年度から引き継いだもの43件を含め、独占禁止法違反に係るものが12件、課徴金納付命令に係るものが38件、景品表示法違反に係るものが1件の計51件(うち29件は手続を併合)であった(図4)。これらのうち、平成12年度中に、29件について審決を行った。この内訳は、審判審決3件、同意審決2件、課徴金納付を命ずる審決等24件である。

| 1 | 不公正な取引方法を用いている事業者等に対する差止請求を行うことができる制度の導入等の民事的救済制度の整備等を内容とする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が第147回国会に提出され、同法案は平成12年5月12日に可決・成立し、同年5月19日に公布された(民事的救済制度の整備は、平成13年4月1日施行)。 |

| 2 | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律案、電気通信事業法等の一部を改正する法律案等について、関係行政機関が立案するに当たり、所要の調整を行った。 |

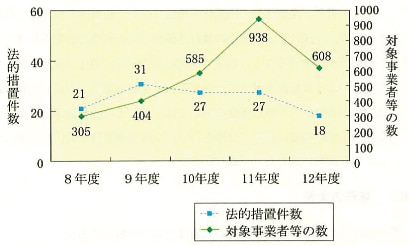

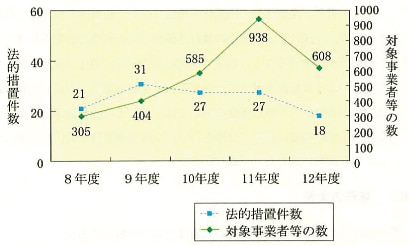

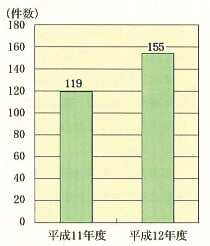

| 3 | 独占禁止法違反被疑事件として平成12年度中に審査を行った事件は108件、そのうち同年度内に審査を完了したものは74件であった。また、平成12年度中に18件の法的措置(独占禁止法第48条の規定に基づく勧告)を,延べ608の事業者及び事業者団体に対して採った(図1)。 |

法的措置としては、独占禁止法第48条の規定に基づく勧告のほかに、違反行為がなくなった口から1年を経過していた場合に勧告を行わず課徴金納付命令のみを行うことがあるが、平成12年度中には行っていない。

図1 法的措置件数と対象事業者等の数の推移

法的措置の対象となった行為をその行為類型別にみると、価格カルテル1件、入札談合10件、その他のカルテル1件、不公正な取引方法6件である(図2)。

図2 行為類型別の法的措置件数

これら以外の事件としては、警告8件、注意31件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切った事件3件となっており、法的措置を採ったものと合わせてこれらを行為類型別にみると、私的独占2件、価格カルテル10件、入札談合14件、その他のカルテル1件、不公正な取引方法25件、その他の行為8件となっている(下記不当廉売及び優越的地位の濫用についての事件を除く。)。

このほか、規制改革後の公正競争確保に関し、不当廉売については8件の警告を行うとともに違反につながるおそれのある行為に対し1,044件の注意を行い、優越的地位の濫用については1件の警告を行うとともに違反につながるおそれのある行為に対し5件の注意を行うなど、適切な法運用に努めた。

また、課徴金については、価格カルテル及び人札談合事案について、総計719件、総額85億1668万円の課徴金の納付を命じた(図3)。

なお、延べ13件に対する課徴金納付命令(課徴金額20億835万円)については、審判開始決定がなされ、審判手続に移行した。

図3 課徴金額等の推移

| (注) | 課徴金の納付を命ずる審決を含み、審判手続を開始したものを含まない。 |

平成12年度における審判事件数は、前年度から引き継いだもの43件を含め、独占禁止法違反に係るものが12件、課徴金納付命令に係るものが38件、景品表示法違反に係るものが1件の計51件(うち29件は手続を併合)であった(図4)。これらのうち、平成12年度中に、29件について審決を行った。この内訳は、審判審決3件、同意審決2件、課徴金納付を命ずる審決等24件である。

図4 過去5年間の審判事件数の推移とその内訳

| 4 | 前記の「規制改革推進3か年計画」(平成13年3月30日閣議決定)を踏まえ、独占禁止法違反行為に対し、引き続き、厳正かつ積極的に対処するとともに、規制等公的制度や民間部門の諸局面において公正かつ自由な競争の確保・促進が図られるよう取り組んでいくこととする具体的方針を公表した(平成13年3月)。 また、前記のとおり、政府規制等と競争政策に関する研究会を開催し、電気通信事業分野、郵便事業分野及び公共事業分野について検討を行い、同研究会が取りまとめた報告書を公表した(平成12年6月、11月及び平成13年1月)。 |

| 5 | 事業者及び事業者団体の活動に関する相談に積極的に応じるとともに、実際に相談のあった事例のうち、他の事業者又は事業者団体の活動の参考となると思われるものの概要を主要相談事例集として取りまとめ、公表した(平成13年3月及び平成12年6月)。 |

| 6 | 独占禁止法第18条の2の規定に基づく価格の同調的引上げに関する報告徴収については、平成12年度において磨き板ガラスについて価格引上げ理由の報告を徴収した。 なお、同規定の市場構造要件に該当する品目を見直し、同規定に関する運用基準の別表を改定した(平成13年1月1日から適用)。 |

| 7 | 競争政策の運営に資するため、自動車整備業等に関する実態調査、流通構造の変化と情報技術の利用に関する実態調査貨物自動車運送業及びソフトウェア開発業における委託取引に関する調査等を行った。 |

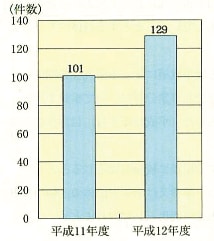

| 8 | 独占禁止法第9条から第16条の規定に基づく企業結合に関する業務については、金融会社の株式保有について347の認可を行い、また、持株会社及びその子会社の事業について5件の報告を、事業会社の株式所有状況について804件の報告を、会社の合併・営業譲受け等について383件の届出をそれぞれ受理し、必要な審査を行った。大型事業についてみると、総資産100億円以上の合併届出は129件、営業譲受け等届出は155件であった(図5,6)。 |

| 図5 総資産額100億円以上の合併届出受理件数 | 図6 総資産額100億円以上の営業譲受け等届出受理件数 |

|

|

| 9 | 酒類の不当廉売等への問題に関し、独占禁止法違反行為の未然防止を図る観点から、酒類の取引実態を踏まえた不当廉売等の規制についての考え方を公表した(平成12年11月及び平成13年4月)。 |

| 10 | 著作物再販制度の見直しに関し、前記のとおり、同制度を廃止した場合の影響等について関係業界と対話を行うとともに、国民各層から意見を求めるなどして検討を行い、当面同制度を存置することが相当である旨の結論を得るとともに、関係業界に対し、弾力運用等の推進を要請した(平成13年3月)。 |

| 11 | 独占禁止法第8条の規定に基づく事業者団体の届出件数は、成立届134件、変更届1,413件、解散届77件であった。 |

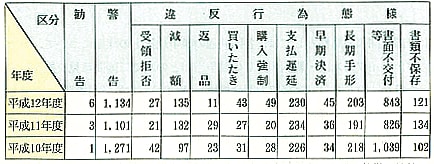

| 12 | 下請法に関する業務としては、下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を図るため、親事業者15,964社及びこれらと取引している下諸事業者75,859社を対象に書面調査を行った。 書面調査の結果、下請法違反行為が認められた1,140件につき、6件については勧告、それ以外については警告の措置を採った(表1)。 |

表1 下請法の事件処理状況

| (単位:件) |

|

| (注) | 1つの事件で2以上の違反行為を行っているものがあるため, 態様別件数の合計と勧告件数・警告件数の合計は一致しない。 |

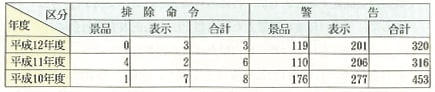

| 13 | 景品表示法第6条の規定に基づき排除命令を行ったものは3件であり、警告を行ったものは、不当景品関係119件及び不当表示関係201件の計320件、注意を行ったものは、不当景品関係25件及び不当表示関係123件であった(表2)。 |

表2 景品表示法の事件処理状況

| (単位:件) |

|

| (注) | 「警告」とは、違反行為又は違反するおそれのある行為について、関係事業者に是正措置を採るよう指導するもの。 |

都道府県における景品表示法関係業務の処理状況は、同法第9条の2の規定に基づく指示を行ったものが2件、注意を行ったものが469件(不当景品関係150件、不当表示関係319件)であった。

| 14 | 消費者取引に関する業務については、景品表示法の運用業務のほか、消費者モニターから随時意見等を聴取した。また、消費者取引の適正化を図る観点から、前記のとおり、不当な価格表示についての景品表示法上の考え方を公表し、また、消費者向け電子商取引への公正取引委員会の対応について公表した。このほか、環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査を行い、広告表示についての景品表示法上の考え方等を明らかにした。 |

| 15 | 国際関係の業務としては、各国共通の競争政策上の課題について、カナダ・ドイツ・米国・韓国・EUの競争当局との間で二国間意見交換を行ったほか、OECD(経済協力開発機構)、WTO(世界貿易機関)、APEC(アジア太平洋経済協力)、UNCTAD(国際連合貿易開発会議)等の国際機関における会議に積極的に参加した。 また、平成12月5月19日にEUとの間で競争分野の協力に関する協定を締結するための交渉を開始する旨発表し、以降、2回の交渉を行った後,同年7月19日、交渉当事者間で実質的要素について相互理解に達した旨の発表を行った。 |

| 16 | 広報・相談業務については,各種ガイドブックや英文パンフレットの作成・配布、日本語・英文ホームページの充実等積極的な広報を行ったほか、関係法令に関する一般の質問・相談に対応した。 また、競争政策について一層の理解を求めるなどの目的で、全国9都市で講演会を開催するとともに、各地の有識者との意見交換を行った。 さらに、平成11年度に設置した独占禁止法や公正取引委員会に対する意見・要望の聴取を行うための独占禁止政策協力委員制度について、平成12年度は各地域の有識者150名に委員を委嘱し、全国9都市で会議を行った。 このほか、平成12年5月の独占禁止法改正による同法違反行為に係る民事的救済制度の整備について、制度の有効かつ適切な活用に資するよう、各種説明会等への講師の派遣、広報用パンフレットの作成・配布等により、同制度の周知徹底を行った。 |