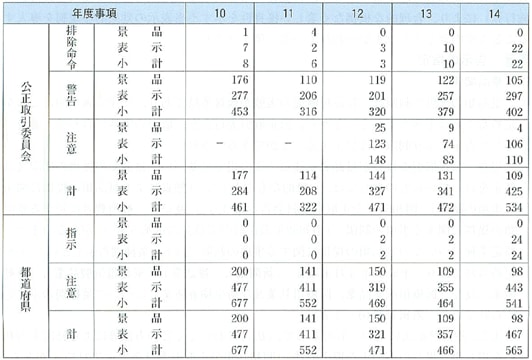

平成14年度において公正取引委員会で違反事件として処理した事件のうち,排除命令を行ったものは,表示関係22件(平成13年度は10件)であり,警告を行ったものは,景品関係105件,表示関係297件の合計402件である(第1表)。

平成14年度の景品事件の特徴として,懸賞により,自動車,高額現金等の景品が提供される事件がみられた。また,表示事件の特徴として,食肉等の偽装表示事件,健康・環境志向の分野に係る不当表示事件等がみられたほか,不当な価格表示事件が多くみられた。

平成14年度の景品事件の特徴として,懸賞により,自動車,高額現金等の景品が提供される事件がみられた。また,表示事件の特徴として,食肉等の偽装表示事件,健康・環境志向の分野に係る不当表示事件等がみられたほか,不当な価格表示事件が多くみられた。

| 第1表 | 事件の処理状況 |

| (注) | 1 | 景品表示法上の「警告」とは,違反するおそれのある事実が認められた場合又は違反行為が認められたが違反内容が軽微であるなど,排除命令(法的措置)をするには及ばない場合に行う措置。 |

| 2 | 景品表示法上の「注意」とは,違反するおそれのある具体的な事実を認定するに至らないが,景品表示法違反につながるおそれのあるため,同法の遵守について事業者の注意を喚起する必要がある場合に行う措置(公正取引委員会については,平成12年度から処理件数に追加)。 |

1 排除命令

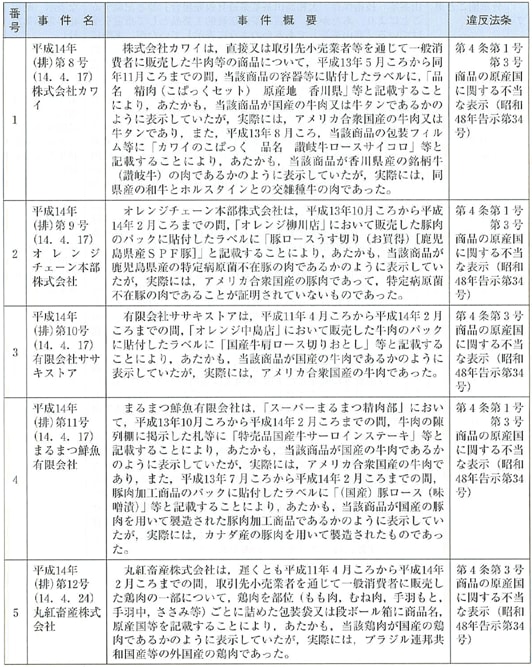

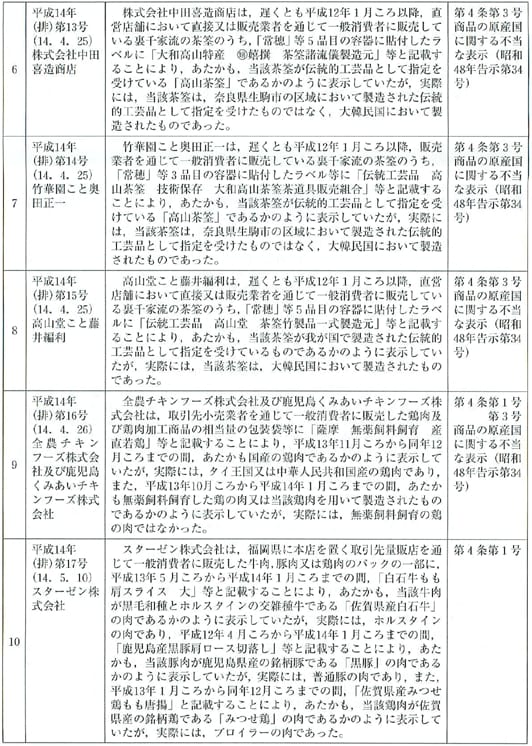

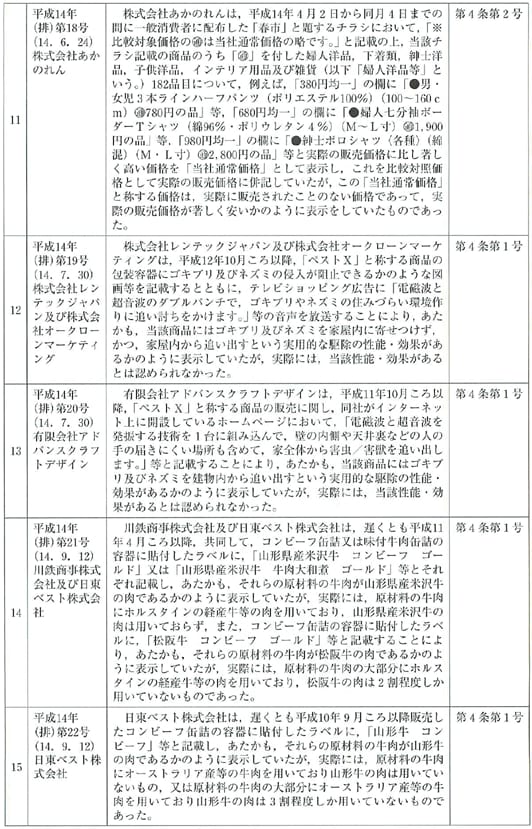

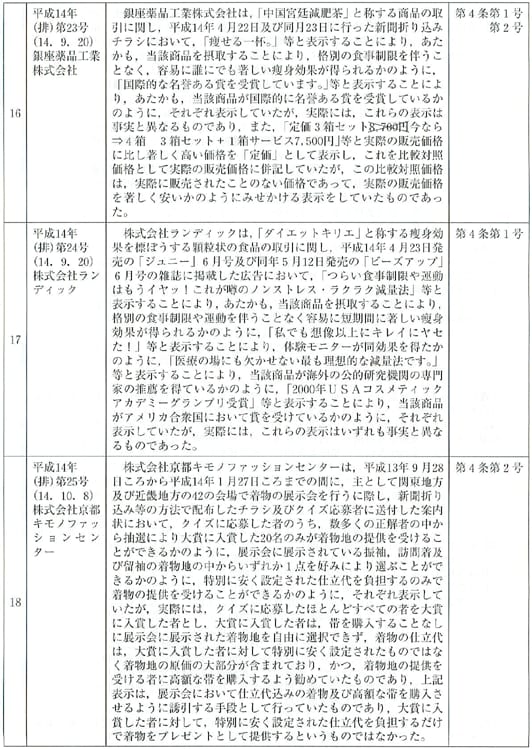

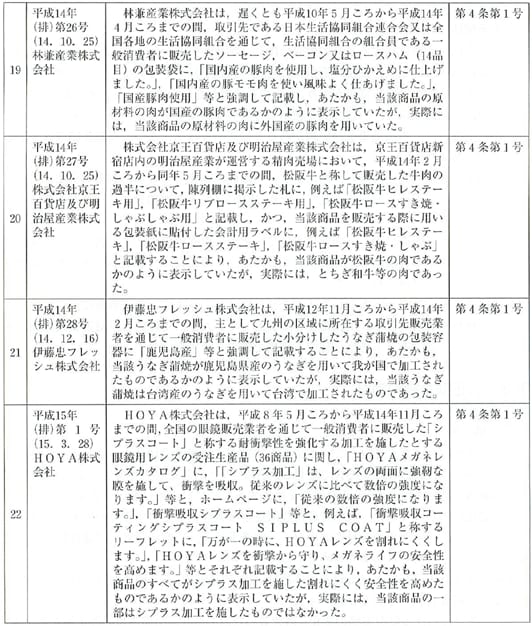

平成14年度においては,不当表示事件として,食肉,食肉加工食品及びうなぎ蒲焼の偽装表示,著しい痩身効果を標ぼうするいわゆる健康食品の不当表示,ねずみ等の駆除効果を標ぼうする器具の不当表示,眼鏡用レンズの強化加工に関する不当表示,衣料品量販店による不当な二重価格表示,着物販売業者による取引条件の不当表示,茶筌の原産国の不当表示について,それぞれ排除命令を行った。

| 第2表 | 排除命令 |

2 警告

平成14年度において,警告を行ったものは402件で,そのうち過大な景品類の提供に関するものは105件,不当な表示に関するものは297件である。

その主なものは,次のとおりである。

その主なものは,次のとおりである。

| (1) | 景品関係 |

| ア | ゴルフ場でプレイしてスタンプを3個集めた者の中から抽選で,懸賞金(100万円)等を提供する企画を,新聞において告知して,実施した。 |

| イ | 飲食店舗内で配布したクイズ応募用紙に答えを記入し,店舗内の応募箱に投函した者のうち正解者の中から抽選で,自動車(398万円相当)等を提供する企画を,店舗内ポスター及び自社ホームページにおいて告知して,実施した。 |

| (2) | 表示関係 |

| ア | 視力回復を標ぼうする器具の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,あたかも,当該商品には,近視,乱視,老眼又は遠視の各状態において低下している視力を短期間で著しく回復させる効果があり,多くの者の視力を高い率で回復させた実績があり,かつ,上記体験談は,当該商品を使用した者の体験談であるかのように表示していたが,実際には,当該効果及び実績があるとは認められず,かつ,当該体験談は架空のものであった。 |

| イ | 羽毛ふとんの販売に際し,あたかも,当該商品に充てんされた羽毛の全部がグースダウンであるかのように表示していたが,実際には,その大部分がダックダウンであった。 |

| ウ | エアコンの販売に際し,店頭において,実際の販売価格に比べて著しく高い価格をメーカー希望小売価格として表示していたが,実際には,当該商品のメーカー希望小売価格は既に撤廃されていた。 |

| エ | 眼鏡の販売に際し,新聞折り込みチラシにおいて,実際の販売価格に比べて著しく高い価格を当店通常セット価格として表示していたが,実際には,最近相当期間にわたって当店通常セット価格と称する価格で販売した実績はなかった。 |