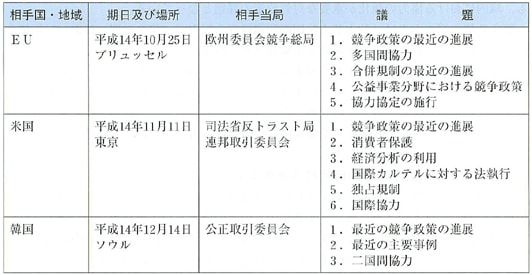

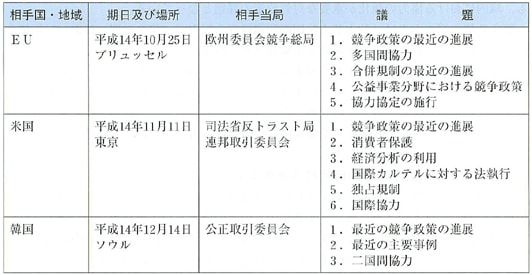

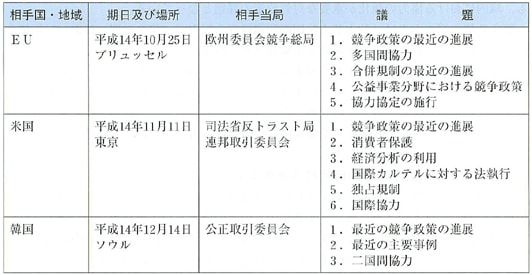

公正取引委員会は,我が国と経済的交流が特に活発である国・地域の競争当局との間で競争政策に関する意見交換を定期的に行っている。

平成14年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。

平成14年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。

|

1 日米独占禁止協力協定

近年,企業活動の国際化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触する事案,一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行活動の国際化及び競争当局間協力の強化の必要性が高まっている。

こうした中,平成11年10月7日に日本国政府と米国政府の間で「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」が締結された。公正取引委員会は本協定に基づき執行活動等に関する通報を行うなど米国競争当局と緊密な協力を行っている。 2 日EC独占禁止協力協定

日本国政府は,平成12年5月19日に欧州共同体(交渉相手は欧州委員会)との間で競争分野における協力に関する協定のための交渉を開始することを発表し,同年7月19日に交渉当事者間で実質的要素について相互理解に達した。平成14年6月11日には協定の仮署名が行われており,平成15年7月10日「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」として正式署名された。

3 日加独占禁止協力協定

日本国政府は,平成14年6月のカナナスキス・サミットの際に行われた日・カナダ首脳会談に際し,カナダ政府との間で競争分野の協力における協定(仮称)を締結するための交渉を開始することが合意されたことを受け,同年11月18日及び19日に同協定に関するカナダ政府との第1回会合を附催した。その後も,両国政府は,協定締結に向けた作業を継続しているところである。

4 経済連携強化の枠組みにおける競争政策条項

我が国初の自由貿易協定である,「新たな時代における経済との連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」が平成14年11月に発効した。本協定においては,競争政策分野として,貿易・投資の円滑化に寄与するため,それぞれが反競争的行為に対応するとともに,両国間の協力を推進していく旨が盛り込まれ,さらに,実施取極において,具体的な協力の枠組みを定めている。また,他の東アジア諸国との経済連携協定に向けた検討の場や,メキシコとの経済連携強化のための協定の交渉の場においても,競争政策条項に関する議論を行っている(詳しくは記述第4参照)。

|

|

公正取引委員会は,我が国と経済的交流が特に活発である国・地域の競争当局との間で競争政策に関する意見交換を定期的に行っている。

平成14年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。  |

|

1 日米間の二国間協議

日米両国政府は,平成13年6月に新たな経済関係の枠組みである「成長のための日米経済パートナーシップ」の立上げを発表し,競争政策に関しては,同パートナーシップの下の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」において議論が行われている。

平成14年6月25日に「日米間の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」に関する日米両国首脳への第一回報告書」が公表され,競争政策に関する事項として,公正取引委員会の独立性と人員,公正取引委員会の審査能力,独占禁止法執行の有効性,談合対策,競争と規制改革が明記された。 米国政府は,平成14年10月23日,「日米規制改革及び競争政策イニシアティブに基づく日本政府への米国政府の年次改革要望書」を日本政府に提出した。 同要望書においては,競争政策に関係する要望として,公正取引委員会の独立性,公正取引委員会の人的資源,公正取引委員会による執行力の実効性,入札談合への対処措置,競争と規制改革が挙げられている。公正取引委員会は,作業部会等の場において,これらの要望に対する公正取引委員会の取組等を説明した。 2 その他の二国間協議

日EU規制改革対話等その他の二国間協議について,公正取引委員会は,競争政策の観点から,必要に応じ対応している。

|

|

近年のグローバル化の進展と並行して,地域貿易協定締結の動きも活発化し,現在,世界の多くの国が地域貿易協定に参加している状況にある。また,特に東アジア地域においては,経済取引の拡大とともに,経済相互依存関係が近年急速に深化し,我が国においても,域内における協力の強化が重要な対外政策の課題となっている。

競争政策の観点からは,独占禁止法国際問題研究会報告書(第8参照)において指摘されたように,その経済連携の枠組みが市場競争を一層促進するようなものとなるよう,競争政策の推進をその枠組みの重要な要素の一つとして積極的に位置付けるとともに,自由化による競争促進効果が損なわれないようにするために,各国が反競争的行為に適切に対応することが不可欠である。このため,公正取引委員会としては,経済連携の枠組みの重要な要素の一つとして,競争政策を積極的に位置付ける方向で,関係省庁等との連携を図りつつ,その枠組みの検討に参画している。 1 日本・シンガポール新時代経済連携協定

我が国初の自由貿易協定の要素を含む経済連携協定である「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」が平成14年1月に署名され,同年11月に発効した。同協定は「競争」の章を設け,それぞれが反競争的行為に対して適当と認める措置を採ること,反競争的行為の規制の分野において両国が協力することを規定している。

2 日本・メキシコ経済連携強化のための協定交渉

平成14年7月に産官学による共同研究会の報告書が公表され,自由貿易協定(FTA)の要素を含めた経済連携強化のための協定の締結に向けた作業に早急に着手するよう提言されたことを踏まえ,同年10月末の首脳会談における交渉開始宣言を経て交渉が続けられている。競争政策については,同協定に競争政策に関する規定(条項)を盛り込む方向で検討が進められている。

3 その他の経済連携強化の枠組みに係る検討

このほか,我が国が現在経済連携強化の枠組みに係る検討を進めている国・地域は以下のとおりである。いずれも,公正取引委員会は,その枠組みにおいて,競争政策分野での取組の重要性に係る認識を醸成し,国際協力を推進するための枠組みを構築すべく検討作業に参画している。

4 競争法・政策に関する日本とASEAN諸国との非公式協議

日ASEAN包括的経済連携構想における競争政策の位置付けを検討するために,平成15年3月、ASEAN諸国の競争関係当局との間で日ASEAN包括的連携及び競争法・政策に関する協議を開催した。同協議では,ASEAN加盟国間で競争的な環境が重要かつ必要であるという共通認識を更に促進するとともに,地域レベルでの協力を強化していく必要性がある等の意見が出され,活動を継続していくこととなった。

|

|

1 経済協力開発機構(OECD)

2 世界貿易機関(WTO)

平成7年4月のマラケシュ閣僚会議議長サマリーにおいては,貿易とその他の分野(競争,投資等)との相互関係を分析することの重要性が強調された。その後,平成8年12月のシンガポール閣僚宣言において,これらの問題についての作業指針が画定された。貿易と競争については,(1)貿易と競争政策の相互作用を検討するための作業部会を設置すること,(2)2年間の期限で(すなわち平成10年末まで)検討を行った上で,その後の進め方について決定すること,(3)多数国間の規律に関し将来の交渉を行うかどうかは,WTO加盟国における明示的な合意が必要であること等が定められた。

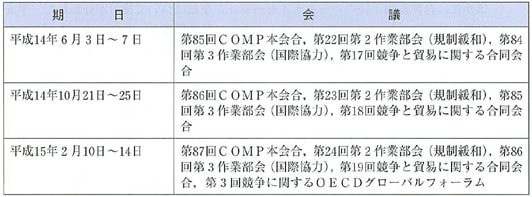

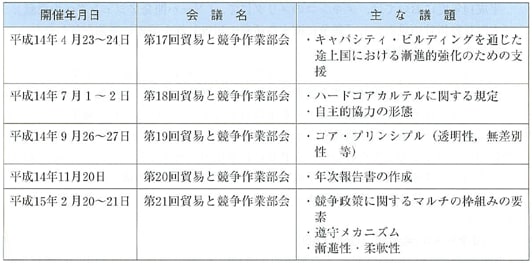

競争政策が貿易に与える影響及び貿易政策が競争に与える影響の双方の観点から検討を行う「貿易と競争政策の相互作用に関する作業部会」は,平成10年12月の一般理事会において継続が決定され,平成9年7月以降平成15年2月までに21回の作業部会が開催された。

平成13年ll月のドーハ閣僚宣言で,競争に関しては,第5回閣僚会議(平成15年9月にメキシコで開催予定)において,交渉の大枠(モダリティ)について明確な合意を図った上で,その後に交渉を開始することとし,それまでの間,作業部会において競争政策に関するコア・プリンシプル(基本原則)の内容等交渉すべき要素について検討するとともに,キャパシティ・ビルディング(能力向上)を通じた開発途上国における制度の強化に対する支援の強化を行っていく旨合意され,この合意に沿って,作業部会において,交渉すべき要素等についての検討が進められてきた。 平成14年度における会議の開催状況は,次のとおりである。  3 アジア太平洋経済協力(APEC)

平成6年のインドネシア・ボゴールでの非公式首脳会談において,アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化を図るため,「先進経済は2010年までに,開発途上経済は2020年までに,アジア太平洋地域における自由で開かれた貿易及び投資という目標の達成を完了する」こと等を内容とする「ボゴール宣言」が採択された。

続く平成7年に大阪で開催された第7回閣僚会議において,「ボゴール宣言」の目標を具体化するための行動指針(以下「大阪行動指針」という。)が採択された。この「大阪行動指針」において取り上げられた15の個別分野の一つが競争政策分野であった。

平成8年に,フィリピン・マニラで開催された第8回閣僚会議において,「大阪行動指針」に基づく分野別の具体的な行動計画として「マニラ行動計画」が採択された。「マニラ行動計画」は,APEC参加国・地域が協調して取り組む「共同行動計画」と各国・地域が自主的に取り組む「個別行動計画」とから成り立っている。競争政策分野では,「共同行動計画」として,技術協力,政策対話,情報交換の実施等が掲げられており,「個別行動計画」として,我が国は,独占禁止法違反行為に対する厳正な対処等競争政策の一層積極的な展開や技術支援の実施等を掲げている。平成14年度も,「個別行動計画」の改定を行い,APECメンバーエコノミーに対し我が国の競争法・競争政策に係る最新の情報を提供した。

平成7年に,「ボゴール宣言」の実施のために競争政策分野を一つの項目として位置付け,今後APECの活動の一環として競争政策に関する検討を行うことを目的として,競争法・政策会合が開催されたが,翌平成8年には,「大阪行動指針」に掲げられた15の個別分野中,競争政策と規制緩和に関する2つの会合は,相乗効果が認められるとして,それらを一つにまとめて取り扱うことが決定された。このため,競争法・政策会合は,競争政策・規制緩和グループに組織替えされた。

平成14年度においては,メキシコのメリダにて,「ドーハ開発アジェンダへの貢献」,「大阪行動指針の見直し」,「競争に関する活動の報告」等を議題に議論が行われた。

我が国はタイやベトナム,マレーシアなどの国々と協力して,平成11年度の閣僚会議で採択された「競争と規制改革を促進するためのAPEC原則」を推進することを目的とした,競争政策に係る研修セミナーを平成14年度より3年間で5回実施することを予定しており,その第1回の研修セミナーは平成14年8月にタイのバンコクにおいて,国際機関や学界などの協力を得つつ,APEC17参加国・地域などから約50名の参加を得て,成功裡に開催された。今後,平成15年度において,第2回の研修セミナーがベトナムのハノイで,第3回の研修セミナーがマレーシアのクアラルンプールで開催される予定である。

4 国連貿易開発会議(UNCTAD)

5 国際競争ネットワーク(ICN)

ICN(lnternational Competition Network)は,競争法執行の手続面及び実体面での収れんを促進することを目的として平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり,約70か国が参加している。これまで多国間合併,競争唱導,能力向上等をテーマとして,必要に応じて電話会議を開催するほか,質問票の活用,各国当局が書面により議論に貢献すること等を通じて検討が行われてきており,公正取引委員会もこれらの活動に積極的に参加している。

また,平成14年度は,9月に第1回年次総会がイタリア・ナポリで開催され,公正取引委員会もこれに出席した。第1回年次総会では,合併作業部会で検討が進められてきた「指導原則」(多国間の合併を審査する競争当局による合併届出・審査のあるべき方針)が採択され,「推奨すべき慣行」(複数国における合併審査において推奨される届出手続の方針)も原則として承認された。また,平成15年6月にメキシコ・メリダにて開催予定の第2回年次総会に向けて,合併作業部会,競争唱導作業部会並びにキャパシティ・ビルディング及び競争政策の実施に関する作業部会において検討を進めることとされた。 |

|

近年,開発途上国や市場経済移行国においては,市場経済における競争法・競争政策の重要性が認識されるに従って,既存の競争法制を強化する動きや,新たに競争法制を導入する動きが活発になっている。公正取引委員会は,これら諸国の競争当局等に対し,研修の実施等による技術支援を行っている。また,独占禁止法国際問題研究会報告書(第8参照)でも提言されたように,今後東アジアとの経済関係が一層緊密化していく可能性を踏まえれば,競争法・政策の面においても東アジア諸国に対する協力を一層強化することが重要であり,公正取引委員会は東アジア諸国に対する技術支援を推進している。これまでの具体的な支援の概要は次のとおりである。

1 開発途上国競争政策研修

平成6年度から,国際協力事業団(JICA)を通して,競争法を導入しようとする国や既存の競争法の運用強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を招へいし,競争法・競争政策に関する研修を行っている。

平成14年度は,8月26日〜9月29日に,アジア諸国等12か国12名(インドネシア,ウクライナ,ウズベキスタン,ケニア,タイ,中国,トリニダード・トバゴ,ブラジル,ベトナム,ベネズエラ,マレーシア,ラオス)の競争当局等の中堅職員を主な対象に,研修を実施した。 2 中国競争政策研修

平成10年度から5年間の予定で,JICAを通して,中国に対し,競争法・競争政策及び関連の法律について研修を行っている。

平成14年度は,10月21日〜11月21日に,中国の競争関連当局の一つにあたる国家工商行政管理局の中堅職員10名を対象に,研修を実施した。 3 専門家派遣

平成13年度より2年間,JICAを通して,公正取引委員会の職員を競争法の専門家として,インドネシアに派遣している。

4 その他の技術支援

このほか,外国政府又は国際機関等が実施する競争政策に関するセミナーに対し,東アジアで開催されるものを中心に積極的に講師の派遣を行った。また,それぞれの国の競争当局等の個別のニーズに即応すべく,現地に公正取引委員会の職員や学界有識者を派遣して,テーマを絞ったワークショップを随時開催した。

|

|

我が国の競争政策の企画・運営に資するため,諸外国の競争政策の動向,競争法制及びその運用状況についての情報収集や調査研究を行っている。

平成14年度においては,米国,EU,その他主要なOECD加盟諸国を中心として,競争当局の政策動向及び議会における競争関係の立法活動等について調査を行い,その内容の分析と紹介に努めた(附属資料11―1及び11―2参照)。 |

|

公正取引委員会は,東アジアとの経済連携強化における競争政策の役割等について検討を行うため,平成14年3月以降,4回にわたり,「独占禁止法国際問題研究会」(座長 後藤晃 東京大学先端経済工学研究センター教授)を開催し,同研究会が取りまとめた報告書を平成14年9月に公表した(附属資料12―8参照)。

本報告書のポイントは次のとおりである。

貿易・投資の自由化の効果の最大化を図るため,束アジア地域において,各国が,貿易・投資の障壁となる各国の国内市場における反競争的行為や国際的なカルテルなどの反競争的行為に対して,競争法上適切な対応が採られるよう共通認識と協力のための枠組みの確立を図ることが重要である。

東アジア諸国における競争法制の発展段階とアプローチの多様性に留意しつつ,我が国は技術支援を積極的に推進すべきである。特に,研修生受入れ,専門家派遣等を引き続き実施し,さらに,東アジア諸国との経済連携強化の具体化に資するため,地域競争政策セミナーの開催や地域競争政策ネットワークの構築などにより,情報交換や経験共有を一層促進するとともに,各国における技術支援のニーズに対応した協力活動を推進すべきである。

また,東アジア諸国の市場への進出に関心が高い我が国事業者の事業活動の円滑な推進に寄与するため,各国の競争法・政策の最新動向等について情報提供を行うことも検討すべきである。

東アジア諸国との間で経済連携強化の枠組みを検討する際には,その枠組みが市場競争を一層促進するようなものとなるよう,競争政策の推進を枠組みの重要な要素の一つとして積極的に位置付けるべきである。その際,反競争的行為への対応に係る約束から具体的な協力の枠組みや技術支援までを含む「包括性」,協力の範囲に係る「柔軟性」,競争法制の発展段階に応じた「漸進性」に留意すべきである。

WTO等の競争政策に係る多国間の場の取組については,二国間・地域的な協力の取組とともに,積極的に活用して協力を推進するとともに,議論に参画・貢献していくべきである。

貿易救済措置の発動は,その運用によっては,市場の自由競争を一定程度制限し,ユーザーや消費者の利益を損なう可能性があるため,競争政策の観点からも適切な評価を行っていくべきものと考えられる。

公正取引委員会は,貿易救済措置の発動が市場競争及びユーザーや消費者に与える影響について調査し,特に,実際に発動された当該措置により競争政策上の問題が生じている懸念がある場合には,その発動を見直すよう提言していくとともに,貿易救済措置発動を挺子として事業者間の競争制限的行為が行われないよう監視していくことが必要である。

また,我が国のユーザーや消費者への競争上の悪影響を最小なものとする観点から,発動要件の一層の明確化についての検討が望まれる。

東アジア諸国との間で競争政策分野での協力を強化していくため,公正取引委員会は,職員の能力向上を一層図るための研修の充実や,学界等との連携・協力体制の構築等を検討すべきである。

|