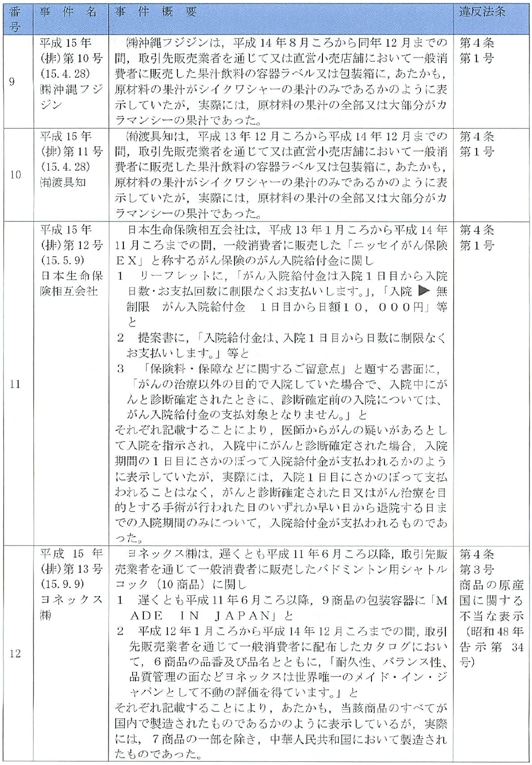

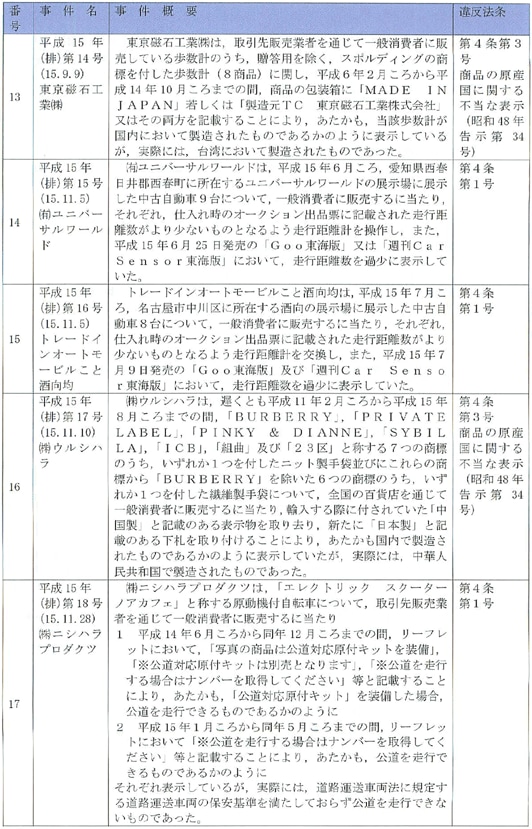

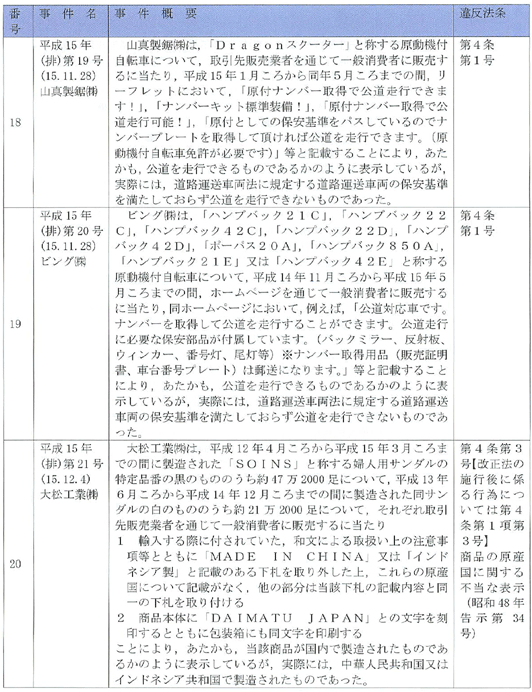

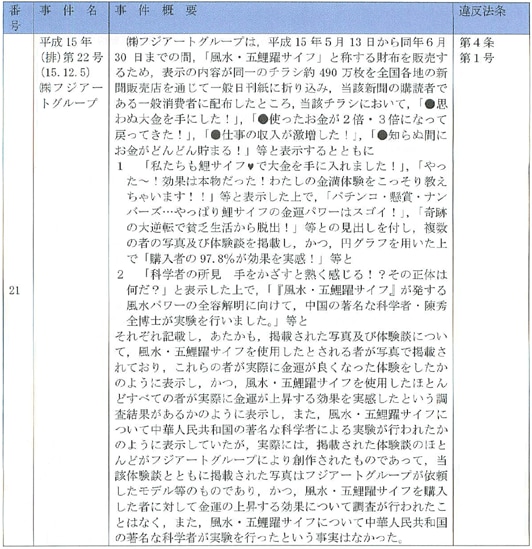

|

1 概要

公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景品表示法第10条の規定に基づき,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために設定する自主ルールである。規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害するものであってはならないことから,当該業界の意見だけでなく,関連事業者,一般消費者,学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努めている。

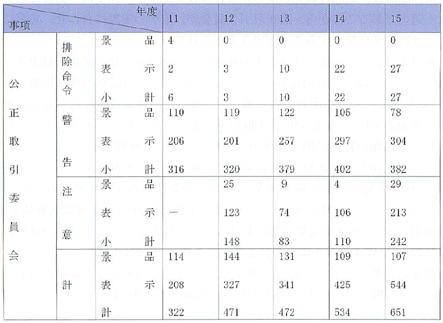

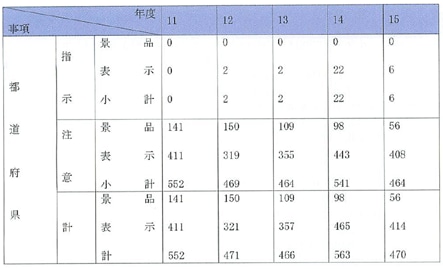

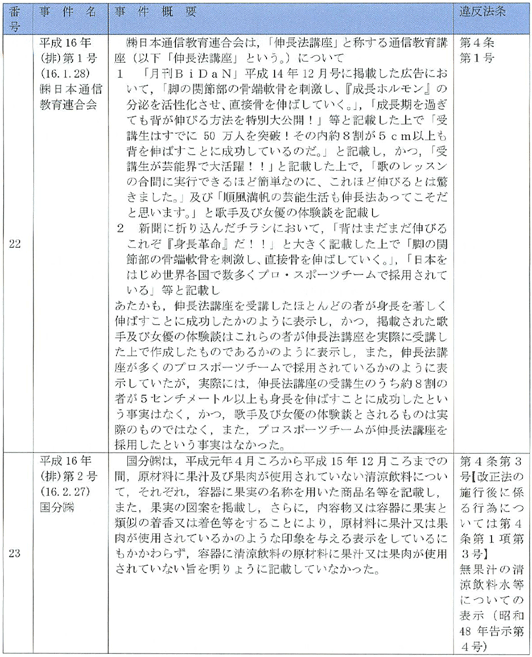

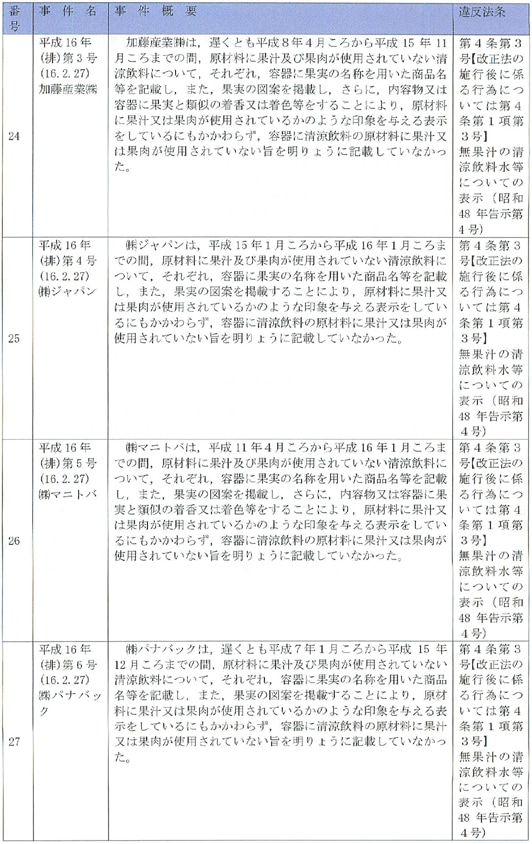

平成16年3月末現在における規約の数は,景品関係39件,表示関係63件,計102件である(附属資料8―3表及び8―4表)。

また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しを行うよう,その運用機関に対し指導を行っている。

2 新たに認定した規約

平成15年度において,新たに認定した規約は,表示規約1件である。

| ○ |

二輪自動車業における表示に関する公正競争規約

(平成15年10月8日認定 平成15年公正取引委員会告示第17号) |

二輪自動車の表示については,これまで自動車業における表示に関する公正競争規約により,新車に係るもののみが対象とされてきたところ,その後の経済環境及び競争状況の変化を踏まえ,中古二輪自動車についても表示の適正化を図る観点から,新車・中古車を含めた二輪自動車業の表示規約を新たに設定した。

3 規約の変更

平成15年度において変更の認定を行った規約の数は,景品規約1件,表示規約3件,計4件である。

| ○ |

|

家庭電気製品製造業における景品類の提供の制限等に関する公正競争規約

(認定 平成15年10月8日 平成15年公正取引委員会告示第18号) |

懸賞によらないで提供する景品類の最高額の制限を「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」に即したものに変更するとともに,販売業者の企画・実施する景品提供が一般的になっている現状にかんがみ,これまでの製造業者に加え,販売業者も対象とする規約とした。

| ア |

|

自動車業における表示に関する公正競争規約

(認定 平成15年10月30日 平成15年公正取引委員会告示第20号) |

前記2の二輪自動車業における表示に関する公正競争規約の設定に伴い,これまで対象としていた新車の二輪自動車について,規約の対象から除外した。

| イ |

|

飲用乳の表示に関する公正競争規約

(認定 平成15年1l月27日 平成15年公正取引委員会告示第21号) |

「牛乳」の文言等の表示基準,牛の品種名の表示基準,酪農家名等の表示基準等を変更した。

| ウ |

|

生めん類の表示に関する公正競争規約

(認定 平成15年12月9日 平成15年公正取引委員会告示第22号) |

包装又は容器に品名,原材料名,内容量,賞味期限等の一括表示を義務付けるなど,必要表示事項に係る規定等を変更した。

4 規約の廃止

平成15年度に廃止された規約はなかった。

5 公正取引協議会等に対する指導

公正取引委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加する事業者及び事業者団体により結成されているもの。以下「協議会」という。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の処理等について指導を行っている。

平成15年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検査会,審査会等について必要な指導を行った。

また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるところにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期しているが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,公正取引委員会は積極的に指導を行っている。

なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正かつ円滑な施行を図るため,(社)全国公正取引協議会連合会に対して,(1)規約遵守状況調査,(2)協議会等の会員に対する研修業務,(3)規約制度等の啓蒙・普及業務並びに(4)規約設定支援及び一般消費者等の苦情・相談処理等に関する業務について委託を行った。

また,平成16年1月28日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。

6 試買検査会

公正取引委員会は,表示に関する運用基準,規約等の設定又は見直しを行うため,また,商品表示の実態及び表示に対する消費者意識を把握する目的で試買検査会を開催した。

平成15年度は,12か所において開催しており,その対象品目は,包装食パン,ビスケット類等の食料品を中心に,釣竿,音楽用CD・DVDと多岐に及んでいる。

|