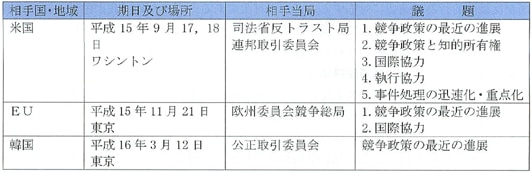

公正取引委員会は,我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局との間で競争政策に関する意見交換を定期的に行っている。平成15年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。

|

近年,企業活動の国際化の進展に伴い,複数国の競争法に抵触する事案,一国による競争法の執行活動が他国の利益に影響を及ぼし得る事案等が増加するなど,執行活動の国際化及び競争当局間協力の強化の必要性が高まっている。公正取引委員会は,独占禁止協力協定を通じて,海外競争当局との協力関係の強化に努めている。

1 日米独占禁止協力協定

平成11年10月7日に日本国政府と米国政府の間で「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」が締結された。公正取引委員会は本協定に基づき執行活動等に関する通報を行うなど米国競争当局と緊密な協力を行っている。

2 日欧州共同体独占禁止協力協定

日本国政府は,欧州共同体との間で,平成15年7月10日に「反競争的行為に係る協力に関する日本政府と欧州共同体との間の協定」を締結し,同協定は同年8月9日に発効した。同協定は,上記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっており,両当事者の競争当局間における執行活動に係る通報,協力,調整,執行活動の要請,重要な利益の考慮等を規定している。

3 日加独占禁止協力協定

日本国政府は,平成14年6月のカナナスキス・サミットの際に行われた日・カナダ首脳会談において,カナダ政府との間で競争分野の協力における協定(仮称)を締結するための交渉を開始することが合意されたことを受け,同年11月18日及び19日に同協定に関するカナダ政府との第1回会合を開催し,平成15年中にテレビ会議を3回開催した。その後も,両国政府は,協定締結に向けた作業を継続しているところである。

4 日豪の独占禁止協力協定締結に向けた検討

公正取引委員会は,平成15年5月,オーストラリア競争・消費者委員会との間で独占禁止協力協定を締結する可能性について検討を開始することを発表し,その後,両当局間での対話を継続している。

|

|

公正取引委員会は,我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局との間で競争政策に関する意見交換を定期的に行っている。平成15年度における意見交換開催状況は,次のとおりである。

|

|

1 日米間の二国間協議

日米両国政府は,平成13年6月に新たな経済関係の枠組みである「成長のための日米経済パートナーシップ」の立上げを発表し,競争政策に関しては,同パートナーシップの下の「規制改革及び競争政策イニシアティブ」において議論が行われている。

平成15年5月24日に「日米間の『規制改革及び競争政策イニシアティブ』に関する日米両国首脳への第二回報告書」が公表され,競争政策に関する事項として,公正取引委員会の独立性と中立性,人的資源,執行の実効性,入札談合への対処措置及び競争と規制改革について明記された。 米国政府は,平成15年10月24日,「日米規制改革及び競争政策イニシアティブに基づく日本政府への米国政府の年次改革要望書」を日本政府に提出した。同要望書においては,競争政策に関係する要望として,独占禁止法違反に対する抑止力,公正取引委員会の執行力及び人的資源の強化,入札談合の排除,規制改革が進行中の分野における競争の促進が挙げられている。当委員会は,作業部会等の場において,これらの要望に対する当委員会の取組等を説明した。 2 その他の二国間協議

日EU規制改革対話等その他の二国間協議について,当委員会は,競争政策の観点から,必要に応じ対応している。

|

|

近年の経済のグローバル化の進展と並行して,地域貿易の強化のため自由貿易協定や経済連携協定の締結の動きが活発化し,現在,世界の多くの国がこのような協定に参加している状況にある。特に,東アジア地域においては,経済取引の拡大とともに,経済相互依存関係が急速に深化し,我が国においても,域内における協力の強化が重要な対外政策課題となっている。

競争政策の観点からは,経済連携協定が市場における競争を一層促進するようなものとなるよう,競争政策の推進を経済連携協定の重要な要素の一つとして積極的に位置付けるとともに,貿易・投資の自由化による競争促進効果が損なわれないようにするために,各国が反競争的行為に適切に対応することが不可欠である。このため,我が国は,経済連携協定の重要な要素の一つとして,競争政策を積極的に位置付ける方向で,下に述べる各国と協定を締結し,又は締結のための交渉を行っているところである。 1 日・シンガポール経済連携協定

我が国初の自由貿易協定の要素を含む経済連携協定である「新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定」が平成14年1月に署名され,同年11月に発効した。同協定には「競争」の章が設けられ,両国が反競争的行為に対して適当と認める措置を採ること,反競争的行為の規制の分野において両国が協力することが規定されている。

2 日・メキシコ経済連携協定交渉

平成14年10月末の首脳会談における交渉開始宣言を経て交渉が開始され,平成16年3月に両国の閣僚間で主要論点について大筋合意に達した。今後は協定案文の確定作業を経て署名に至る見通しとなっている。同協定には「競争」の章が設けられ,両国が反競争的行為に対して適当と認める措置を採ること,競争当局間における執行活動に係る通報,協力,調整,執行活動の要請,重要な利益の考慮等が規定される見込みである。

3 日・タイ経済連携協定交渉

日本・タイ間では,平成14年9月から平成15年5月の間に政府間のワーキンググループを5回,平成15年7月から11月の間に政府職員のほか産学も参加したタスクフォースを3回開催した後,平成15年12月に日タイ首脳会談において,日タイ経済連携協定の締結交渉開始が合意された。平成16年2月に交渉が開始されている。

4 日・フィリピン経済連携協定交渉

日本・フィリピン間では,平成14年10月から平成15年7月の間に政府間のワーキンググループを5回,平成15年9月から平成15年11月の間に政府職員のほか産学も参加した合同調整チームを2回開催した後,平成15年12月に日フィリピン首脳会談において,日フィリピン経済連携協定の締結交渉開始が合意された。平成16年2月に交渉が開始されている。

5 日・マレーシア経済連携協定交渉

日本・マレーシア間では,平成15年5月及び7月に政府間のワーキンググループを2回開催し,その後,平成15年9月及び11月に政府職員のほか産学も参加した共同研究グループを2回開催した。これらの検討を経て平成15年12月に日マレーシア首脳会談において,日マレーシア経済連携協定の締結交渉開始が合意された。平成16年1月に交渉が開始されている。

6 日・韓国経済連携協定交渉

日本・韓国間では,平成14年3月から平成15年10月にかけて産官学の共同研究会を8回開催した。これらの検討を経て,平成15年10月の日韓首脳会談において,日韓FTAの締結交渉開始が合意された。平成15年12月に交渉が開始されている。

7 その他の経済連携強化の枠組みに係る検討

このほか,我が国はASEAN全体及びインドネシアとの間でそれぞれ経済連携強化に向けた検討を進めている。いずれも,公正取引委員会は,この検討において,競争政策分野での取組の重要性に係る認識を醸成し,国際協力を推進するための枠組を構築すべく検討作業に参画している。

|

|

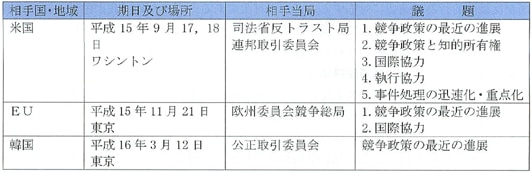

1 経済協力開発機構(OECD)

2 国連貿易開発会議(UNCTAD)

3 アジア太平洋経済協力(APEC)

平成6年のインドネシア・ボゴールでの非公式首脳会談において,アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化を図るため,「先進経済は2010年までに,開発途上経済は2020年までに,アジア太平洋地域における自由で開かれた貿易及び投資という目標の達成を完了する」こと等を内容とする「ボゴール宣言」が採択された。

続く平成7年に大阪で開催された第7回閣僚会議(11月16日,17日)において,「ボゴール宣言」の目標を具体化するための行動指針(以下「大阪行動指針」という。)が採択された。この「大阪行動指針」において取り上げられた15の個別分野の一つが競争政策分野であった。

平成8年にフィリピン・マニラで開催された第8回閣僚会議(11月22日,23日)において,「大阪行動指針」に基づく分野別の具体的な行動計画として「マニラ行動計画」が採択された。「マニラ行動計画」は,APEC参加国・地域が協調して取り組む「共同行動計画」と各国・地域が自主的に取り組む「個別行動計画」とから成り立っている。競争政策分野では,「共同行動計画」として,技術協力,政策対話,情報交換の実施等が掲げられており,「個別行動計画」として,我が国は,独占禁止法違反行為に対する厳正な対処等競争政策の一層積極的な展開や技術支援の実施等を掲げている。平成15年度も,「個別行動計画」の改定を行い,APEC参加国・地域に対し我が国の競争法・競争政策に係る最新の情報を提供した。

平成7年7月に,「ボゴール宣言」の実施のための行動指針において,競争政策分野が位置付けられ,今後APECの活動の一環として競争政策に関する検討を行うことを目的として,競争法・政策会合が開催されたが,平成8年には,「大阪行動指針」に掲げられた15の個別分野中,競争政策と規制緩和に関する2つの会合は,相乗効果が認められるとして,それらを一つにまとめて取り扱うことが決定された。このため,競争法・政策会合は,競争政策・規制緩和グループに組織替えされた。

平成15年度においては,タイ・コンケンにて,「WTO・DDA(Doha Development Agenda)への貢献」,「共同行動計画の実施状況のレビュー」,「競争政策に係る研修プログラム」等を議題に議論が行われた。

APECでは,平成11年度の閣僚会議で採択された「競争と規制改革を促進するためのAPEC原則」を推進することを目的とした,「競争政策に係る研修セミナー」を平成14年度から3年間で5回実施することを予定している。公正取引委員会は,平成15年8月に第2回研修セミナーをベトナムのハノイにおいて,平成16年3月に第3回研修セミナーをマレーシアのクアラルンプールにおいて,それぞれベトナム,マレーシアと協力の上,開催した。各セミナーとも国際機関や学界等の協力の下,APEC15参加国・地域等から約60名の参加を得て,成功裡に開催された。平成16年度には,第4回研修セミナーがベトナムのホーチミンで,第5回研修セミナーがインドネシアのジョグジャカルタで開催される予定である。

4 世界貿易機関(WTO)

平成7年4月のマラケシュ閣僚会議議長サマリーにおいては,貿易とその他の分野(競争,投資等)との相互関係を分析することの重要性が強調され,平成8年12月のシンガポール閣僚宣言において,これらの問題についての作業指針が画定され,貿易と競争政策の相互作用を検討するための作業部会を設置することとされた。

その後,平成13年11月のドーハ閣僚宣言で,競争に関しては第5回閣僚会議において,モダリティ(交渉の大枠)について明確な合意を図った上でその後に交渉を開始することとされたことから,上記作業部会でモダリティ等の検討が進められてきた。 作業部会は,平成9年7月以降,平成15年5月までに22回開催され,キャパシティ・ビルディング(能力向上)を通じた開発途上国における制度の強化に対する支援の強化の重要性,各競争法が遵守すべきコア・プリンシプル(基本原則)の内容等の交渉すべき要素等について検討が行われた。 しかし,平成15年9月に開催されたカンクンでの第5回閣僚会議では,シンガポール・イシュー(競争,投資,貿易円滑化及び政府調達の4分野)について各国の議論がまとまらず,結論を得ることなく,議論が打ち切られた。なお,同閣僚会議において,議長が提案した閣僚宣言案においては,シンガポール・イシューの4分野を切り離し,競争分野は作業部会での議論を継続することとされていた。その後,平成16年7月に開催された一般理事会において,シンガポール・イシューのうち,貿易円滑化については交渉を開始することとされ,競争を含むその他の3分野については今次ラウンド期間中,交渉に向けた作業は行わないこととされた。 5 国際的消費者保護・執行ネットワーク(ICPEN)

ICPEN(International Consumer Protection and Enforcement Network)は,OECD加盟国を中心とした消費者保護機関等が参加して,国境を越える違法な対消費者取引行為を効果的に規制するために,平成4年に結成された非公式・自主的な会合である。結成当初は,IMSN(International

Marketing Supervision Network)と称していたが,平成15年3月にICPENへと改称した。

ICPEN会合では,国境を越えて行われる消費者取引における詐欺的行為・欺まん的行為について,参加当局間の協力の結果,措置を採ることのできた成功例の報告や対処方法についての議論等が行われている。 また,ICPENでは,参加当局においてインターネット上の広告について共通のテーマを選定し,法令違反の有無について一斉に点検する“International Internet Sweep Days”を実施している。公正取引委員会は,ICPENの前身であるIMSNの平成13年2月会合から参加している。 平成15年度においては,10月会合がフィンランド・ヘルシンキで,3月会合が同・サーリセルカで開催され,公正取引委員会もこれに出席した。また“too good to be true”(本当にしては話がうますぎる)というテーマで行われたInternational Internet Sweep Daysに当委員会も参加した。 6 国際競争ネットワーク(ICN)

ICN(International Competition Network)は,競争法執行の手続面及び実体面での収れんを促進することを目的として平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり,約80か国の競争当局が参加している。これまで多国間合併,競争唱導,能力向上等をテーマとして,必要に応じて電話会議を開催するほか,質問票の活用,各国当局が書面により議論に貢献すること等を通じて検討が行われてきており,公正取引委員会もこれらの活動に積極的に参加している。

平成15年度においては,6月に第2回年次総会がメキシコ・メリダで開催され,公正取引委員会もこれに出席した。第2回年次総会では,合併作業部会で検討が進められてきた新たな「推奨すべき慣行」(複数国にまたがる合併審査において推奨される届出手続の方針)のほか,各作業部会の報告書が原則として承認された。また,平成16年4月に韓国・ソウルにて開催予定の第3回年次総会に向けて,合併作業部会,キャパシティ・ビルディング及び競争政策の実施に関する作業部会並びに規制分野における競争政策の執行に関する作業部会において検討を進めることとされた。 7 東アジア競争法・政策に関するカンファレンス

東アジア諸国において競争法の効果的な執行・導入に向けた共通の認識を醸成することを目的として,公正取引委員会及びマレーシアの国内取引消費者問題省の共催により,東アジア競争法・政策に関するカンファレンスを平成16年3月にマレーシアのクアラルンプールで開催した。ASEAN諸国のシニアレベルを始めとする出席者を得た同カンファレンスでは,ASEAN諸国の国内の経済を発展させるためにも競争法及び政策が重要との意見が出されたほか,競争法を起草中の国が直面する問題等について議論が行われ,議論の継続の重要性が確認された。

|

|

近年,開発途上国や移行経済国においては,市場経済における競争法・競争政策の重要性が認識されるに従って,既存の競争法制を強化する動きや,新たに競争法制を導入する動きが活発になっている。公正取引委員会は,これら諸国の競争当局等に対し,研修の実施等による技術支援を行っている。また,平成14年9月に当委員会が公表した独占禁止法・国際問題研究会報告書でも提言されたように,特に東アジアとの経済連携の強化を推進していく必要性が高まりつつあるなかで,反競争的行為により貿易・投資の自由化・円滑化から得られる効果が損なわれることのないように,アジアにおける先進国の一員である我が国としては,今後とも東アジア地域の競争当局等が反競争的行為に適切に対処することのできるような能力向上や技術支援を行っていくこととしている。

これまでの具体的な協力の概要は次のとおりである。 1 開発途上国競争政策研修

平成6年度から,独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて,競争法を導入しようとする国や既存の競争法の運用強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を招へいし,競争法・競争政策に関する研修を実施している。

平成15年度は,8月25日から9月28日までの期間において,アジア諸国等11か国・1地域(インドネシア,ウズベキスタン,カザフスタン,タイ,ネパール,パナマ,パレスチナ,バングラデシュ,ブラジル,フィリピン,マレーシア及びベトナム)の競争当局等の中堅職員13名を対象に,研修を実施した。 2 中国競争政策研修

平成10年度から,JICAを通じて,中国に対し,競争法・競争政策及び関連の法律について研修を実施している。

平成15年度は,平成16年2月23日から3月25日までの期間において,中国の競争関連当局にあたる国家工商行政管理総局と包括的競争法の起草を担当している商務部の職員計10名を対象に,研修を実施した。今年度の研修より,競争法・競争政策に特化した内容となっている。 3 インドネシア競争政策研修

平成16年1月25日から2月12日のまで期間において,JICAを通じて,インドネシアの競争当局職員10名を対象に,競争法・政策に関する研修を実施した。

4 専門家派遣

平成13年度より3年間,JICAを通じて,当委員会の職員を競争法の専門家として,インドネシアに派遣している。

5 その他の技術支援

外国政府又は国際機関等が主に東アジアで実施する競争政策に関するセミナーに対して,積極的に講師を派遣した。また,東アジア地域において,各国の競争当局等の個別のニーズに即応すべく,現地に公正取引委員会の職員や学界有識者を派遣して,課題別のワークショップを随時開催した。

|

|

我が国の競争政策の企画・運営に資するため,諸外国の競争政策の動向,競争法制及びその運用状況についての情報収集や調査研究を行っている。

平成15年度においては,米国,EU,その他主要なOECD加盟諸国を中心として,競争当局の政策動向及び議会における競争関係の立法活動等について調査を行い,その内容の分析と紹介に努めた(附属資料9―1及び9―2参照)。 |