| 1 |

|

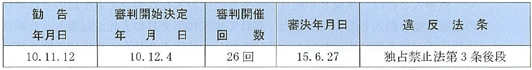

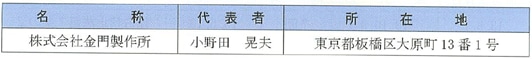

平成10年(判)第28号株式会社東芝及び日本電気株式会社に対する審決 |

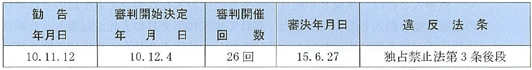

本件は,公正取引委員会が(株)東芝及び日本電気(株)(以下「被審人2社」という。)に対し,独占禁止法第48条第2項の規定に基づき勧告を行ったところ,被審人2社がこれを応諾しなかったので,被審人2社に対し同法第49条第1項の規定に基づき審判開始決定を行い,審判官をして審判手続を行わせたものである。

当委員会は,被審人2社が担当審判官の作成した審決案に対し,独占禁止法第53条の2の2の規定に基づき当委員会に対し直接陳述の申出を行ったので,平成15年5月8日に被審人2社から陳述聴取を行い,審決案を調査の上,審決案と同じ内容の審決を行った(なお,本件については,平成16年4月23日,東京高等裁判所において審決取消請求認容の判決がなされた。[本章第7参照])。

ア 事実の概要

郵便番号自動読取区分機類(以下「区分機類」という。)の製造販売業を営む被審人2社が,郵政省の調達事務担当官等からの情報の提示を前提に,共同して,郵政省が一般競争入札の方法により発注する区分機類について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。

イ 主要な争点

| (ア) |

被審人2社間で競争を行う余地があったか否か。 |

| (イ) |

被審人2社間で意思の連絡又は合意があったか否か。 |

ウ 主要な争点に対する判断

| (ア) |

被審人2社間で競争を行う余地があったか否か。 |

| a |

「一定の取引分野」を構成する競争関係が認められるか |

独占禁止法第2条第4項が規定する「競争」は,競争の行われる場(市場)としての「一定の取引分野」を構成し,その範囲を画定するための基本的な概念であり,これが成立せねば,「一定の取引分野」が存在しないことになる。そして,一定の取引分野を構成する競争には,顕在的な競争のみならず,潜在的な競争を含む。

区分機類について,被審人2社は,いずれも一般競争入札の参加資格を有し,被審人2社の製造する区分機類の性能,品質は,流れ型の点を除いては大差はなく,被審人2社は,平成8年度及び平成9年度の入札において若干数のそれぞれの逆流れ型を納入している。また,遅れて平成10年2月の入札から参入した(株)日立製作所が短期間に両流れ型の入札に参加し,被審人2社も,平成10年度及び平成11年度の区分機類の入札で,それぞれ逆流れ型の入札に本格的に参入していることからみても,平成7年度ないし平成9年度の入札においても,被審人2社は,それぞれの逆流れ型について郵政省の一般競争入札に参加することができたものである。また,既設の選別押印機等へのあて名区分機の接続についても,被審人2社が,郵政省に情報の開示を求めることにより,互いに他社製の選別押印機等に自社製のあて名区分機とを接続することは可能であったものと推認することができ,被審人2社は,既設機との接続を要するあて名区分機についても潜在的な競争関係にあったものである。

ゆえに,郵政省が一般競争入札の方法で発注する区分機類について,被審人2社は競争関係にあり,そこに被審人2社を供給者とする一定の取引分野を認め得る。

| b |

「競争の実質的制限」の前提条件である競争が認められるか |

「競争の実質的制限」の前提条件として,入札参加者が他者から拘束を受けるなどして自由な意思によって入札に参加できないなど,同一の取引分野に属する2以上の事業者が相互に他を排して取引の機会を得ようと努力をするという競争を行うことが期待できない状態にある場合には,競争の実質的制限を観念することはできない。

郵政省の行っていた情報の提示等の行為は,特定の入札参加者に対し,入札に先立ち,発注に係る特定の物件についての詳細な情報を提供するものであったところ,(1)郵政省の担当官の情報の提示等の一連の行為を総合してみても,郵政省の区分機類の発注を特定の社に約束するものではないこと,(2)郵政省の行っていた情報の提示は,郵政省にとって,生産を確認し,区分機類の配備計画を円滑に実施するという利点がある反面,被審人2社にとっても,毎年一定量の区分機類の受注を確保し,生産の平準化に役立つという利点もあり,このことから,郵政省の情報の提示による発注を主体的に受け入れてきたという面もあること,(3)郵政省の担当官は,情報の提示を受けない業者には入札に参加しないようにとの指示をしたことはなく,またそれらの業者が入札に参加することが不可能であるとは認識していないことなどからすれば,郵政省が一般競争入札の方法により発注する区分機類について被審人2社には,競争が行われる余地はあったものというべきである。

| (イ) |

被審人2社間で意思の連絡又は合意があったか |

a 意思の連絡についての判断基準

本件では,東芝ケミカル事件判決が判示するところの「意思の連絡」について,双方の主張立証内容に照らし,(1)当事者が属する市場の構造,製品の特質,過去の当事者の市場行動等の市場環境,(2)当事者の事前の連絡交渉の有無やその連絡交渉の内容,(3)結果としての行為の一致,(4)事後の市場行動,市場成果の変化等の市場環境を総合勘案して,意思の連絡が推認できるか否かを判断する。

| b |

本件における判断の基礎となる主要な事実とその検討内容 |

| (a) |

指名競争入札当時における市場構造等の市場環境 |

| i |

郵政省発注に係る区分機類は,被審人2社の複占市場であり,参入障壁が高い状況にあり、被審人2社は一定の協調的関係にあった。このような市場環境は,被審人2社の意思の連絡が比較的容易な状況であったということができる。 |

| ii |

郵政省の担当官は,被審人2社に対し,指名競争入札の入札執行前に,同省の購入計画に係る各社ごとに分けられた区分機類の機種別台数,配備先郵便局等に関する情報の提示を行い,更に,郵政省の担当官は,この情報の提示に基づく納入日程調整等を行っていた。

この郵政省の担当官による区分機類の発注に係る情報の提示により,被審人2社は,指名競争入札当時,被審人2社のうち郵政省の調達事務担当官から情報の提示を受けた製造業者のみが入札に参加し,情報の提示を受けなかった製造業者は入札を辞退するという行為を行ってきていた。この郵政省の担当官及び被審人2社のこのような行為により,被審人2社は,郵政省が指名競争入札の方法により発注する区分機類について,それぞれ同省の総発注額のおおむね半分ずつを安定的に受注することができていた。 |

| i |

郵政省における平成6年4月15日の会合で,被審人2社は,郵政省の担当者から,平成7年度以降,区分機類を一般競争入札の方法で発注する見通しであることの説明を受け,その旨を認識するに至った。 |

| ii |

平成6年9月2日の郵政省の区分機類の価格低廉化と一般競争入札の導入を議題とする会合において,被審人2社の担当者は,一般競争入札の導入に反対し、早期の情報の提示を要請するなどした。 |

| iii |

平成6年11月ころ被審人(株)東芝の担当者が,平成7年1月初旬ころ被審人日本電気(株)の担当者が,それぞれ郵政省の担当官に対し,一般競争入札の導入の中止あるいは情報の提示の継続を要請した。 |

| iv |

郵政省における平成7年1月26日の会合の際に,被審人2社の担当者は,郵政省の担当官が入札実施前に情報の提示を行う旨の発言をした。これにより,被審人2社の出席者は,被審人2社だけが一般競争入札に参加することが予測される下で,情報の提示が継続されることをそれぞれ認識した。 |

| (c) |

一般競争入札導入後の行為((c)IIは結果としての行為の一致) |

| i |

平成7年度の区分機類の発注につき,平成7年2月ころに郵政省の担当官から被審人2社にそれぞれ情報の提示がなされ,その後,機械情報システム課の担当官と被審人2社の担当者との間でそれぞれ納入日程の調整が行われるなどして,被審人2社は,平成7年7月3日の入札において,それぞれ自社に情報の提示のあった物件のみ入札に参加し,自社に情報の提示のなかった物件については入札に参加しなかった。 |

| ii |

被審人2社は,その後これまでと同様に,自社に情報の提示があった物件についてのみ入札し,自社に情報の提示がなかった物件については入札しないという,広く発注物件への入札の参加を促す一般競争入札の趣旨にもとる不自然に一致した行動を採った。被審人2社は,その結果,郵政省が平成7年度ないし平成9年度において一般競争入札の方法により発注した区分機類の総発注額のおおむね半分ずつを受注することができた。

なお,被審人2社は,いずれの入札においても,予定価格の99%以上の価格で落札していたものである。 |

平成9年12月に当委員会が立入検査を行い,その後,郵政省が情報の提示を行わなくなるなど発注手順を変更し,また,(株)日立製作所が新規参入するなどして,落札率が大きく下落するなど,競争状態が回復し,市場成果が大幅に改善した。

c 結論

上記b(a)ないし(d)の各事実に加え,本件における意思の連絡は,従来と同様の行動を採るという容易になされ得るものであって,かつ,その内容は,被審人2社の複占市場において,情報の提示を受けた者が当該物件の入札に参加し,他の者は当該物件の入札に参加しないという単純なものであることをも考え併せれば,被審人2社間において,遅くとも郵政省の発注に係る平成7年度の区分機類の入札が行われた平成7年7月3日には,一般競争入札の方法により発注する区分機類について,郵政省の担当官から情報の提示のあった製造業者のみが当該物件の入札に参加し,情報の提示のなかった製造業者は当該物件の入札に参加しないことにより,郵政省の担当者から情報の提示のあった製造業者が受注できるようにする旨の意思の連絡,すなわち本件共通の認識が形成されており,被審人2社は,本件共通の認識に基づいて,平成7年度ないし平成9年度の発注において,これまでと同様に,自社に情報の提示があった物件についてのみ入札し,自社に情報の提示がなかった物件については入札しないことにより,おおむね半分ずつを受注したものと推認することができる。

被審人2社は,共同して,郵政省が一般競争入札の方法により発注する区分機類について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,郵政省が一般競争入札の方法により発注する区分機類の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,これは独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条に違反するものである。

| ア |

被審人2社は,遅くとも平成7年7月3日以降,郵政省が一般競争入札の方法により発注する区分機類について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめていることを確認しなければならない。 |

| イ |

被審人2社は,前項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告しなければならない。 |

| 2 |

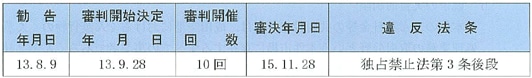

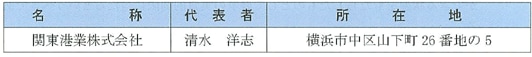

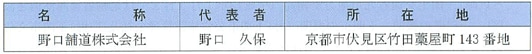

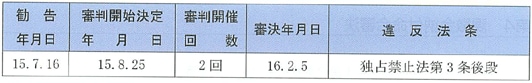

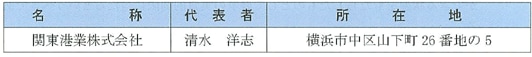

平成13年(判)第16号関東港業株式会社に対する審決 |

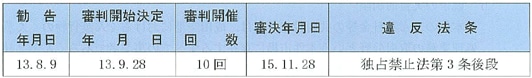

本件は,公正取引委員会が関東港業株式会社(以下「関東港業」という。)に対し,独占禁止法第48条第1項の規定に基づき勧告を行ったところ,関東港業がこれを応諾しなかったので,関東港業に対し同法第49条第1項の規定に基づき審判開始決定を行い,審判官をして審判手続を行わせたものである。

当委員会は,担当審判官の作成した審決案を調査の上,審決案と同じ内容の審決を行った。

ア 事実の概要

関東港業及び関東燻蒸(株)(以下「関東燻蒸」という。以下関東港業及び関東燃蒸の2社を「くん蒸2社」という。)は,新東京国際空港(以下「成田空港」という。)において保税上屋事業を営む日本航空(株)(以下「日本航空」という。)及び国際空港上屋(株)(以下「国際空港上屋」という。以下日本航空及び国際空港上屋の2社を「保税上屋2社」という。)のくん蒸用倉庫を使用して行うくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関し,共同して,くん蒸料金等を設定することにより,また,いずれの保税上屋に搬入されたくん蒸貨物であるかによってくん蒸2社のいずれがくん蒸処理するかを申し合わせることにより,公共の利益に反して,成田空港におけるくん蒸貨物のくん蒸処理業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

イ 主要な争点

| (ア) |

くん蒸2社が成田空港におけるくん蒸料金等を共同して設定したか否か。 |

| (イ) |

くん蒸2社が成田空港におけるくん蒸貨物の配分等の申合せをしたか否か。 |

| (ウ) |

当委員会が関東港業に対して排除措置を命ずるための手続を採ったことが合理的裁量を著しく逸脱しているか否か。 |

| (エ) |

独占禁止法第54条第2項の要件該当性(排除措置の要否)。 |

ウ 主要な争点に対する判断

a くん蒸料金等の共同設定の事実

くん蒸2社は,遅くとも平成9年10月以降,成田空港において保税上屋2社のくん蒸用倉庫を使用して行うくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関し,くん蒸庫運営委員会の了承を得た上で,共同して,くん蒸料金等を設定したことが認められる。

b 競争の実質的制限

本件のくん蒸料金等の共同設定行為は,成田空港におけるくん蒸貨物のくん蒸処理業務の取引分野という本件市場に存在するすべての事業者であるくん蒸2社が共同して同一のくん蒸料金等を設定したのであるから,くん蒸2社が,成田空港において保税上屋2社のくん蒸用倉庫を使用して行うくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関するくん蒸料金等につき,共同して価格を設定し,市場を支配することができる状態をもたらしたものとして競争の実質的制限に当たるというべきである。

c 公共の利益

本件くん蒸料金等の共同設定行為は,成田空港において保税上屋2社のくん蒸用倉庫を使用して行うくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関するくん蒸料金等の価格競争を消滅させるものであり,一般消費者の利益を害するものであると認められる。

証拠によれば,くん蒸2社は,昭和62年7月ころ,保税上屋2社が成田空港内に新たに設置するくん蒸用倉庫を使用して行うくん蒸貨物のくん蒸処理業務について協議し,関東港業が奇数月に日本航空の,偶数月に国際空港上屋のくん蒸用倉庫を,関東燻蒸が奇数月に国際空港上屋の,偶数月に日本航空のくん蒸用倉庫を使用することとした上で,原則として,日本航空の保税上屋に搬入されたくん蒸貨物は日本航空のくん蒸用倉庫で,国際空港上屋の保税上屋に搬入されたくん蒸貨物は国際空港上屋のくん蒸用倉庫でそれぞれくん蒸処理することを申し合わせたことが認められる。

| a |

本件事件の担当審査長等の言動等を検討しても,これをもって,当委員会が関東港業に対し,排除措置を命ずるための手続を採ったことがいわれのない差別的な取扱いであるとは認められない。 |

| b |

関東港業の本件違反行為のうち,くん蒸2社のくん蒸料金等の共同設定は,それ自体,違法なものであり,当該違反行為に係る排除措置を命ずるための手続を執り,保税上屋2社のくん蒸貨物取扱料金及びくん蒸用倉庫使用料の共同設定の疑いのある行為につき警告を行ったことをもって,当委員会に関東港業に対する差別的な意図があったことをうかがわせる事実は見当たらず,保税上屋2社に対する取扱いと比べていわれのない差別的な取扱いであるということはできない。

また,くん蒸2社の本件くん蒸貨物の配分等の申合せについても,違反行為に該当する事実が認められることは前記認定のとおりであり,当該違反行為に係る排除措置を命ずるための手続を採ったことについて,当委員会に関東港業に対する差別的な意図があったことをうかがわせる事実は見当たらない。 |

| (エ) |

独占禁止法第54条第2項の要件該当性(排除措置の要否) |

くん蒸2社が行った本件違反行為は,平成13年9月28日の審判開始決定の時には存在していたが,平成13年11月8日に関東燻蒸が本件違反行為を取りやめたことにより既になくなっているものと認められる。しかしながら,本件市場は,くん蒸2社の複占となっており,くん蒸2社は長期問にわたり協調的関係を維持してきており,本件市場における競争が十分回復していないものと推定できるから,関東港業に対し,当該行為がなくなっていることの周知措置その他の当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる必要があり,本件は独占禁止法第54条第2項に規定する「特に必要があると認めるとき」に該当するものというべきである。

関東港業は,関東燻蒸と共同して,成田空港において保税上屋2社のくん蒸用倉庫を使用して行うくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関し,くん蒸料金等を設定することにより,また,いずれの保税上屋に搬入されたくん蒸貨物であるかによってくん蒸2社のいずれがくん蒸処理するかを申し合わせることにより,公共の利益に反して,成田空港におけるくん蒸貨物のくん蒸処理業務の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,これは,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものである。

| ア |

関東港業は,次の事項を成田空港における輸入植物のくん蒸処理業務に関する取引先に周知徹底させなければならない。この周知徹底の方法については,あらかじめ,当委員会の承認を受けなければならない。 |

| (ア) |

関東港業が,成田空港において,保税上屋2社のくん蒸用倉庫を使用して行うくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関し |

| a |

遅くとも平成9年10月以降くん蒸貨物のくん蒸処理業者との間で共同して設定してきた別紙記載の各種の料金 |

| b |

昭和62年7月ころにくん蒸貨物のくん蒸処理業者との間で行った,保税上屋2社のくん蒸用倉庫をそれぞれ隔月に使用することとした上で,原則として日本航空の保税上屋に搬入されたくん蒸貨物は日本航空のくん蒸用倉庫で,国際空港上屋の保税上屋に搬入されたくん蒸貨物は国際空港上屋のくん蒸用倉庫でそれぞれくん蒸処理する旨の中合せがなくなっている旨 |

| (イ) |

関東港業は,今後,他の事業者と共同して,成田空港におけるくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関し,各種の料金を設定せず,また,いずれの保税上屋に搬入されたくん蒸貨物であるかによってくん蒸処理を行う者を定めることをせず,自主的に決める旨 |

| イ |

関東港業は,今後,他の事業者と共同して,成田空港におけるくん蒸貨物のくん蒸処理業務に関し,各種の料金を設定してはならず,また,取引の相手方を制限してはならない。 |

| ウ |

関東港業は,前2項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告しなければならない。 |

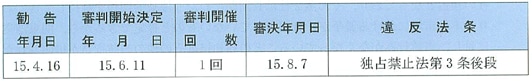

|