1 概要

消費者モニター制度は,独占禁止法及び景品表示法の施行その他公正取引委員会の消費者政策の諸施策の的確な運用に資するため,当委員会の依頼するアンケート調査への回答,消費者としての体験,見聞等の報告その他当委員会の業務に協力を求めるものであり,昭和39年度から実施されている。

平成17年度からは,消費者モニター制度内に,全国で200人以内の規模で構成される消費者取引適正化推進員制度を新設し,特定事項に関する調査,独占禁止法及び景品表示法に違反する疑いのある行為に関する情報収集,公正取引委員会が行う消費者取引適正化のための諸施策に関する意見の提出,景品表示法の啓蒙・普及等について協力を求めた。

平成17年度の消費者取引適正化推進員を除く消費者モニターの各地区の配置数は,関東甲信越地区265名,北海道地区60名,東北地区85名,中部地区110名,近畿地区145名,中国地区70名,四国地区50名,九州地区105名,沖縄地区13名,応募総数は6,170名,応募倍率は6.8倍であった。

また,平成17年度の消費者取引適正化推進員の各地区の配置数は,関東甲信越地区70名,北海道地区7名,東北地区8名,中部地区25名,近畿地区35名,中国地区10名,四国地区8名,九州地区20名,沖縄地区2名であった。

平成17年度からは,消費者モニター制度内に,全国で200人以内の規模で構成される消費者取引適正化推進員制度を新設し,特定事項に関する調査,独占禁止法及び景品表示法に違反する疑いのある行為に関する情報収集,公正取引委員会が行う消費者取引適正化のための諸施策に関する意見の提出,景品表示法の啓蒙・普及等について協力を求めた。

平成17年度の消費者取引適正化推進員を除く消費者モニターの各地区の配置数は,関東甲信越地区265名,北海道地区60名,東北地区85名,中部地区110名,近畿地区145名,中国地区70名,四国地区50名,九州地区105名,沖縄地区13名,応募総数は6,170名,応募倍率は6.8倍であった。

また,平成17年度の消費者取引適正化推進員の各地区の配置数は,関東甲信越地区70名,北海道地区7名,東北地区8名,中部地区25名,近畿地区35名,中国地区10名,四国地区8名,九州地区20名,沖縄地区2名であった。

2 活動状況

平成17年度においては,消費者取引適正化推進員及び消費者モニターを対象に9回のアンケート調査を行ったほか,随時,独占禁止法及び景品表示法の違反被疑事実の報告,意見等を求めた。また,表示の実態を把握するため,消費者取引適正化推進員に依頼して個別具体的な業界における広告物の収集を行った。

(1) アンケート調査

平成17年度において消費者の意識を把握するために行ったアンケート調査は,次のとおりである。

| ア | 食品の増量表示に関するアンケート調査 |

| イ | 携帯電話機用充電器の表示に関するアンケート調査 |

| ウ | ビーフステーキ等の表示に関するアンケート調査 |

| エ | 黒酢・もろみ酢の表示に関するアンケート調査 |

| オ | 岩のりの表示に関するアンケート調査 |

| カ | 電力・ガス・電気通信事業に関するアンケート調査 |

| キ | 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関するアンケート調査 |

| ク | 書籍・雑誌,音楽用CDの購入に関するアンケート調査 |

| ケ | ズワイガニの表示に関するアンケート調査 |

(2) 広告物の収集

オール電化の表示の実態を把握するため,同表示に関する広告物の収集を行った。

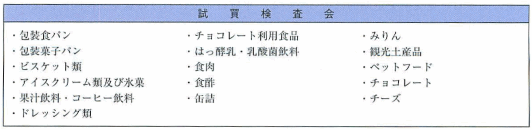

(3) 自由通信

消費者取引適正化推進員及び消費者モニターは,前記アンケート調査等のほか,自由通信という形で,随時,公正取引委員会に対し,自由に意見及び情報を提供している。これは,(1)独占禁止法及び景品表示法の違反被疑事実の通報,(2)景品表示法に基づいて設定された公正競争規約の遵守状況等についての情報提供,(3)その他一般的な意見の提供等を行うものであり,平成17年度においては合計4,534件の自由通信が寄せられた(第1表参照)。

第1表 自由通信状況

(4) 各種会合等への参加

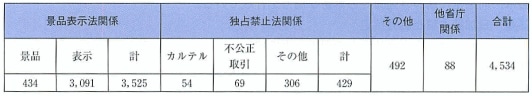

公正取引委員会は,景品表示法の運用に当たり,消費者団体との懇談会,試買検査会等に消費者取引適正化推進員及び消費者モニターの出席を求め,一般消費者の立場からの意見を求めている。

平成17年度においては,各地区における消費者団体との懇談会,試買検査会(第2表参照)に消費者取引適正化推進員を中心とする消費者モニターが出席した。

平成17年度においては,各地区における消費者団体との懇談会,試買検査会(第2表参照)に消費者取引適正化推進員を中心とする消費者モニターが出席した。

第2表 消費者モニターの出席した試買検査会