|

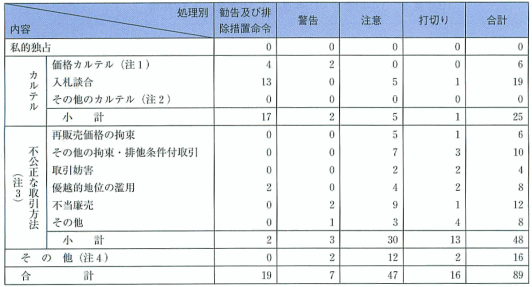

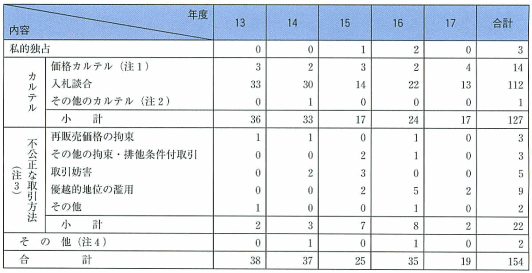

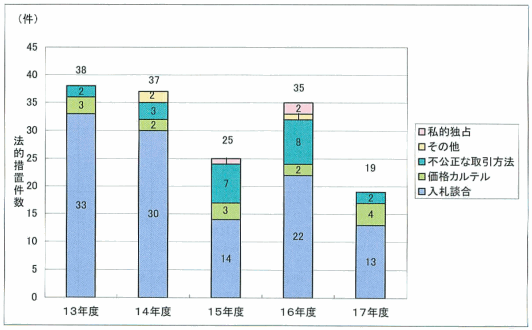

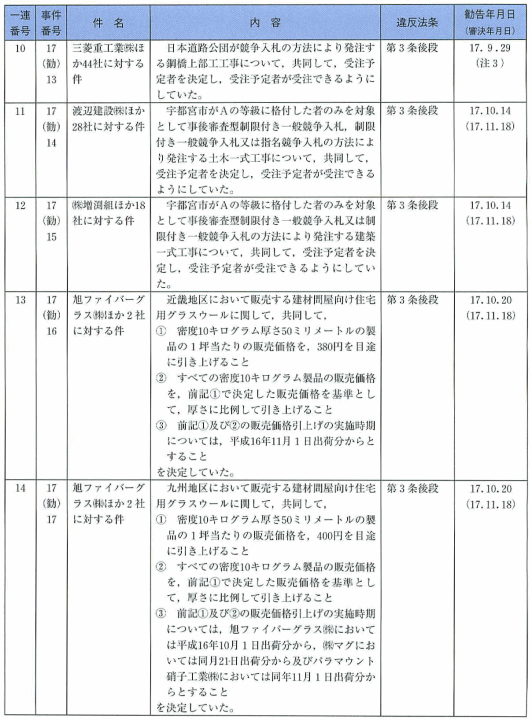

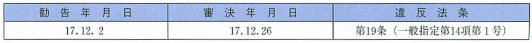

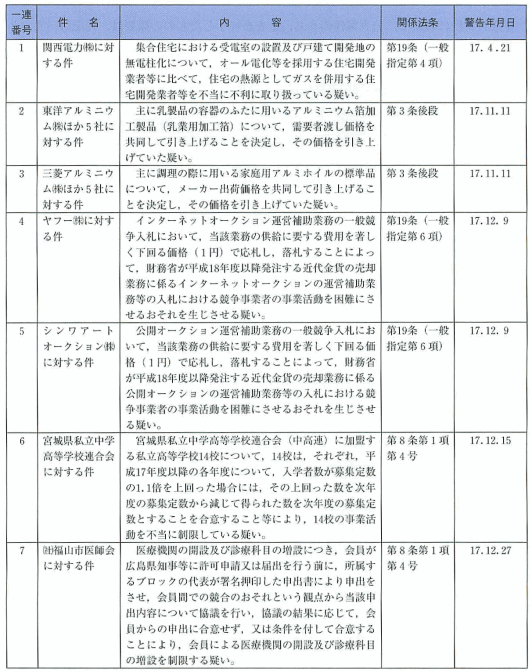

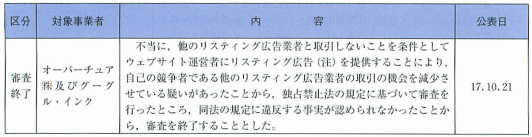

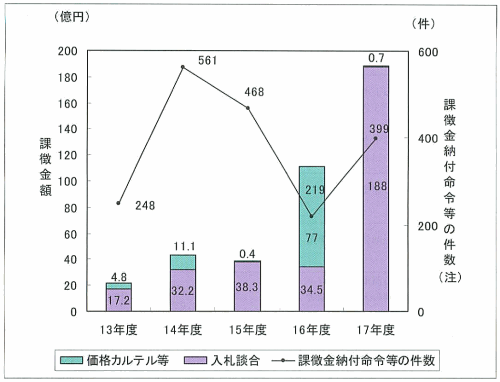

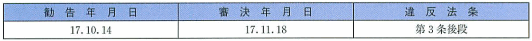

平成17年度は旧法に基づく勧告17件,改正法に基づく排除措置命令2件,計19件の法的措置を行った。勧告17件のうち,3件については関係人の一部について審判手続を開始し,その他については勧告審決を行った。平成17年度に法的措置を採った19件について違反法条をみると,第3条後段(不当な取引制限の禁止)違反17件及び第19条(不公正な取引方法の禁止)違反2件となっている。

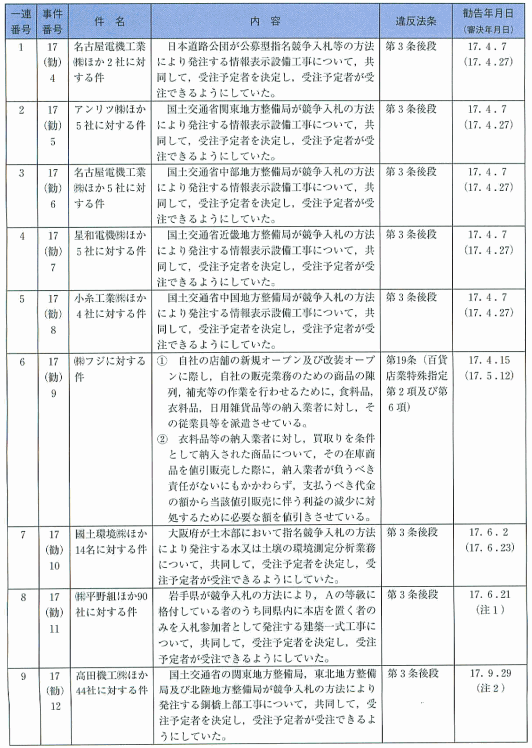

法的措置を採った上記19件の概要は,以下のとおりである。

1 独占禁止法第3条後段違反事件

| (1) |

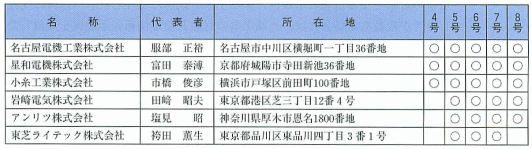

名古屋電機工業(株)ほか2社に対する件(平成17年(勧)第4号),アンリツ(株)ほか5社に対する件(平成17年(勧)第5号),名古屋電機工業(株)ほか5社に対する件(平成17年(勧)第6号),星和電機(株)ほか5社に対する件(平成17年(勧)第7号)及び小糸工業(株)ほか4社に対する件(平成17年(勧)第8号) |

ア 関係人

イ 違反事実等

(ア) 日本道路公団発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第4号)

| a |

(a) |

関係人3社(以下「3社」という。)は,それぞれ,情報板(字幕,電球又は発光ダイオードを用いた可変式の屋外に設置するものをいう。以下同じ。)及びそれを監視制御する監視制御盤等から構成される設備並びに字幕,電球又は発光ダイオードを用いた可変式の速度規制標識及びそれを監視制御する監視制御盤等から構成される設備(以下「情報表示設備」という。)を製造販売している。 |

|

(b) |

日本道路公団は,支社,建設局及び管理局並びにこれらの下に設置された工事事務所,管理事務所及び管理所において,交通情報設備工事として発注する工事のうち情報表示設備の新設工事及び改良工事(これらの工事が併せて発注されるもの及びこれらの工事を主としつつそれ以外の交通情報設備工事が併せて発注されるものを含む。以下「情報表示設備工事」という。)のほとんどを公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により発注しており,公募型指名競争入札に当たっては,日本道路公団が交通情報設備工事の競争入札参加の資格要件を満たす者として名簿に登載している者(以下「有資格者」という。)を対象に,公募の条件を示して当該入札の参加希望者を募り,参加を希望した有資格者に施工実績等の技術資料等を提出させ,提出された技術資料等の審査を行った上で,審査基準を満たしている者の中から当該入札の参加者を指名しており,また,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から当該入札の参加者を指名している。 |

|

(c) |

3社は,情報表示設備の製造に必要な特許を有しており,また,3社が製造する情報表示設備は,日本道路公団が支社,建設局及び管理局並びにこれらの下に設置された工事事務所,管理事務所及び管理所において公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法により発注する情報表示設備工事(以下「日本道路公団発注の情報表示設備工事」という。)に使用される設備のほとんどを占めている。 |

|

(d) |

過去に設置された監視制御盤に新たに情報板を接続する場合は,当該監視制御盤を製造した者が,他の者より有利となっている。 |

| b |

3社は,遅くとも平成13年4月1日以降,日本道路公団発注の情報表示設備工事について,受注価格の低落防止を図るため |

|

(a) |

| i |

過去に設置された情報表示設備に係る工事については,3社のうち,当該工事の対象となる情報表示設備に係る工事を以前に受注した者(以前に受注した者が複数ある場合には,当該工事の対象となる情報表示設備を設置した数量が多い者) |

| ii |

道路の延伸に伴う工事については,3社のうち,延伸前の道路の終端の監視制御盤を設置した者 |

| iii |

前記i及びii以外の工事については,3社のうち,当該工事により設置される情報表示設備を管理する日本道路公団の管理事務所又は管理所の分掌区域において監視制御盤を多く設置した者又は日本道路公団等への営業努力を行った者 |

を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とすることを基本とし,3社の日本道路公団発注の情報表示設備工事に係る年間発注総額に占める受注金額の割合を勘案し,3社の話合いにより,受注予定者を決定する |

|

(b) |

受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力する 旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

3社は,前記bにより,日本道路公団発注の情報表示設備工事のほとんどを受注していた。 |

| d |

平成16年8月31日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,3社は,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

(イ) 国土交通省関東地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第5号)

| a |

(a) |

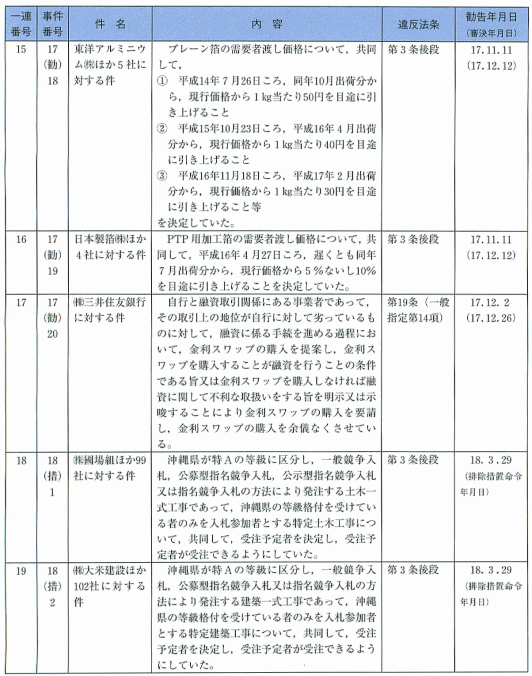

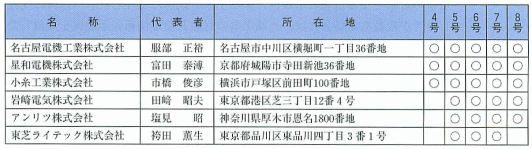

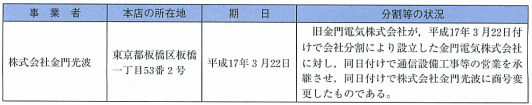

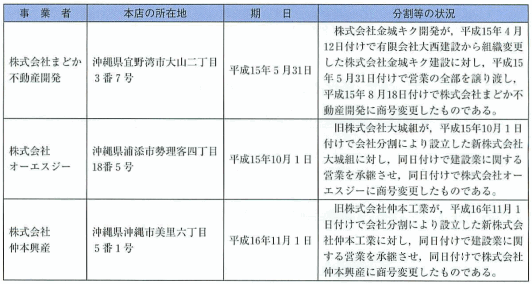

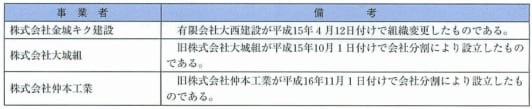

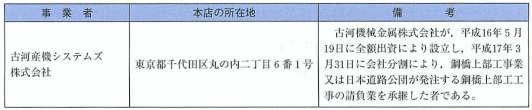

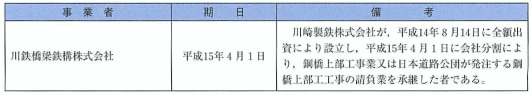

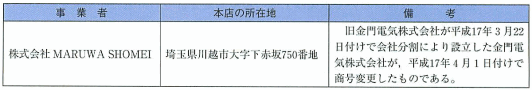

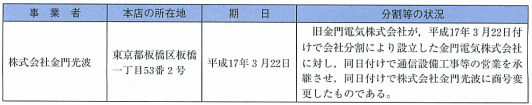

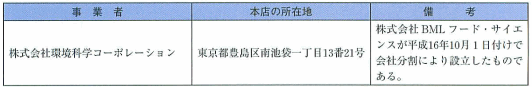

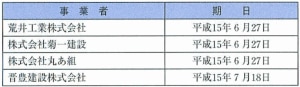

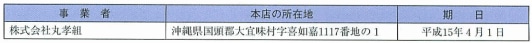

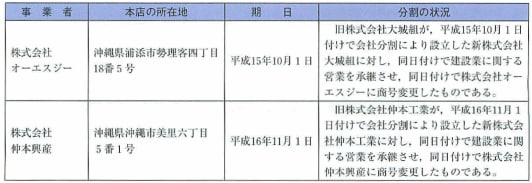

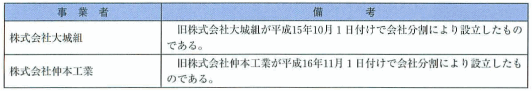

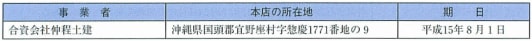

第6表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき国土交通大臣から建設業の許可を受け,国土交通省関東地方整備局の管内において電気通信工事業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に会社分割により,「分割等の状況」欄記載のとおり,第5表記載の事業者に対し,通信設備工事等の営業を承継させ,以後,電気通信工事業を営んでいない。 |

|

(b) |

国土交通省は,関東地方整備局において通信設備工事として発注する工事のうち電球又は発光ダイオードを用いて道路,河川,トンネル,ダム等に関する各種情報を道路利用者,河川利用者,住民等に提供するための情報表示板又はその制御機の設置,改修,改造等の工事,前記情報表示板とその制御機間又はその制御機相互間の接続工事及びこれらの工事を含む工事(以下「情報表示設備工事」という。)のほとんどすべてを公募型指名競争入札又は指名競争入札(以下(イ)において「競争入札」という。)の方法により発注しており,公募型指名競争入札に当たっては,関東地方整備局が競争入札参加者の資格要件を満たす者として名簿に登載している者(以下「有資格者」という。)を対象に,公募の条件を示して当該入札の参加希望者を募り,参加を希望した有資格者から提出された施工実績等の技術資料を審査した上で当該入札の参加者を指名しており,また,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から当該入札の参加者を指名している。 |

|

(c) |

国土交通省は,関東地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事の設計業務について,設計コンサルタント会社に対して発注する場合がある。 |

| b |

関係人6社及び第6表記載の事業者(平成17年3月22日までの商号は金門電気(株))(以下「7社」という。)は,遅くとも平成13年4月1日以降,国土交通省が関東地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事(以下「関東地方整備局発注の情報表示設備工事」という。)について,受注価格の低落防止を図るため |

|

(a) |

過去に受注した工事との関連性,関東地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情により当該工事について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,幹事役等と称する者のうちの1社に対してその旨表明し,

| i |

受注希望者が1社のときは,その者を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |

| ii |

受注希望者が複数のときは,過去に受注した工事との関連性,関東地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

|

(b) |

受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力する 旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

7社は,前記bにより,関東地方整備局発注の情報表示設備工事のほとんどを受注していた。 |

| d |

平成16年8月31日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,7社は,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

(ウ) 国土交通省中部地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第6号)

| a |

(a) |

第6表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき国土交通大臣から建設業の許可を受け,国土交通省中部地方整備局の管内において電気通信工事業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に会社分割により,「分割等の状況」欄記載のとおり,第5表記載の事業者に対し,通信設備工事等の営業を承継させ,以後,電気通信工事業を営んでいない。 |

|

(b) |

国土交通省は,中部地方整備局において通信設備工事として発注する工事のうち電球又は発光ダイオードを用いて道路,河川,トンネル,ダム等に関する各種情報を道路利用者,河川利用者,住民等に提供するための情報表示板又はその制御機の設置,改修,改造等の工事,前記情報表示板とその制御機間又はその制御機相互間の接続工事及びこれらの工事を含む工事(以下「情報表示設備工事」という。)のほとんどすべてを公募型指名競争入札又は指名競争入札(以下(ウ)において「競争入札」という。)の方法により発注しており,公募型指名競争入札に当たっては,中部地方整備局が競争入札参加者の資格要件を満たす者として名簿に登載している者(以下「有資格者」という。)を対象に,公募の条件を示して当該入札の参加希望者を募り,参加を希望した有資格者から提出された施工実績等の技術資料を審査した上で当該入札の参加者を指名しており,また,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から当該入札の参加者を指名している。 |

|

(c) |

国土交通省は,中部地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事の設計業務について,設計コンサルタント会社に対して発注する場合がある。 |

| b |

関係人6社及び第6表記載の事業者(平成17年3月22日までの商号は金門電気(株))(以下「7社」という。)は,遅くとも平成13年4月1日以降,国土交通省が中部地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事(以下「中部地方整備局発注の情報表示設備工事」という。)について,受注価格の低落防止を図るため |

|

(a) |

過去に受注した工事との関連性,中部地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情により当該工事について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,7社のうちの当該入札に参加する他の者に対してその旨表明し,

| i |

受注希望者が1社のときは,その者を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |

| ii |

受注希望者が複数のときは,過去に受注した工事との関連性,中部地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

|

(b) |

受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する 旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

7社は,前記bにより,中部地方整備局発注の情報表示設備工事の大部分を受注していた。 |

| d |

平成16年8月31日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,7社は,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

(エ) 国土交通省近畿地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第7号)

| a |

(a) |

第6表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき国土交通大臣から建設業の許可を受け,国土交通省近畿地方整備局の管内において電気通信工事業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に会社分割により,「分割等の状況」欄記載のとおり,第5表記載の事業者に対し,通信設備工事等の営業を承継させ,以後,電気通信工事業を営んでいない。 |

|

(b) |

国土交通省は,近畿地方整備局において通信設備工事として発注する工事のうち電球又は発光ダイオードを用いて道路,河川,トンネル,ダム等に関する各種情報を道路利用者,河川利用者,住民等に提供するための情報表示板又はその制御機の設置,改修,改造等の工事,前記情報表示板とその制御機間又はその制御機相互間の接続工事及びこれらの工事を含む工事(以下「情報表示設備工事」という。)のほとんどすべてを公募型指名競争入札又は指名競争入札(以下(エ)において「競争入札」という。)の方法により発注しており,公募型指名競争入札に当たっては,近畿地方整備局が競争入札参加者の資格要件を満たす者として名簿に登載している者(以下「有資格者」という。)を対象に,公募の条件を示して当該入札の参加希望者を募り,参加を希望した有資格者から提出された施工実績等の技術資料を審査した上で当該入札の参加者を指名しており,また,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から当該入札の参加者を指名している。 |

|

(c) |

国土交通省は,近畿地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事の設計業務について,設計コンサルタント会社に対して発注する場合がある。 |

| b |

関係人6社及び第6表記載の事業者(平成17年3月22日までの商号は金門電気(株))(以下「7社」という。)は,遅くとも平成13年4月1日以降,国土交通省が近畿地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事(以下「近畿地方整備局発注の情報表示設備工事」という。)について,受注価格の低落防止を図るため |

|

(a) |

過去に受注した工事との関連性,近畿地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情により当該工事について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,7社のうちの当該入札に参加する他の者に対してその旨表明し

| i |

受注希望者が1社のときは,その者を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |

| ii |

受注希望者が複数のときは,過去に受注した工事との関連性,近畿地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

|

(b) |

受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する 旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

7社は,前記bにより,近畿地方整備局発注の情報表示設備工事のほとんどすべてを受注していた。 |

| d |

平成16年8月31日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,7社は,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

(オ) 国土交通省中国地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第8号)

| a |

(a) |

国土交通省は,中国地方整備局において通信設備工事として発注する工事のうち電球又は発光ダイオードを用いて道路,河川,トンネル,ダム等に関する各種情報を道路利用者,河川利用者,住民等に提供するための情報表示板又はその制御機の設置,改修,改造等の工事,前記情報表示板とその制御機間又はその制御機相互間の接続工事及びこれらの工事を含む工事(以下「情報表示設備工事」という。)のほとんどすべてを公募型指名競争入札又は指名競争入札(以下(オ)において「競争入札」という。)の方法により発注しており,公募型指名競争入札に当たっては,中国地方整備局が競争入札参加者の資格要件を満たす者として名簿に登載している者(以下「有資格者」という。)を対象に,公募の条件を示して当該入札の参加希望者を募り,参加を希望した有資格者から提出された施工実績等の技術資料を審査した上で当該入札の参加者を指名しており,また,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から当該入札の参加者を指名している。 |

|

(b) |

国土交通省は,中国地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事の設計業務について,設計コンサルタント会社に対して発注する場合がある。 |

| b |

関係人5社(以下「5社」という。)は,遅くとも平成13年4月1日以降,国土交通省が中国地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事(以下「中国地方整備局発注の情報表示設備工事」という。)について,受注価格の低落防止を図るため |

|

(a) |

過去に受注した工事との関連性,中国地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情により当該工事について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,5社のうちの当該入札に参加する他の者に対してその旨表明し,

| i |

受注希望者が1社のときは,その者を当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |

| ii |

受注希望者が複数のときは,過去に受注した工事との関連性,中国地方整備局又は設計コンサルタント会社への技術提案等の営業努力及びその採用等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

|

(b) |

受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する 旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

5社は,前記bにより,中国地方整備局発注の情報表示設備工事のすべてを受注していた。 |

| d |

平成16年8月31日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,5社は,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

ウ 排除措置

(ア) 日本道路公団発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第4号)

3社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

遅くとも平成13年4月1日以降行っていた,日本道路公団発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

次の事項を,3社のうち自社を除く2社及び日本道路公団に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,日本道路公団発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,日本道路公団が支社,建設局及び管理局並びにこれらの下に設置された工事事務所,管理事務所及び管理所において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,日本道路公団が支社,建設局及び管理局並びにこれらの下に設置された工事事務所,管理事務所及び管理所において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定することがないよう,情報表示設備工事の営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じること。 |

(イ) 国土交通省関東地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第5号)

6社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

遅くとも平成13年4月1日以降行っていた,関東地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,6社のうち自社を除く5社,第5表記載の事業者及び国土交通省関東地方整備局に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,関東地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が関東地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が関東地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定することがないよう,情報表示設備工事の営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じること。 |

(ウ) 国土交通省中部地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第6号)

6社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

遅くとも平成13年4月1日以降行っていた,中部地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,6社のうち自社を除く5社,第5表記載の事業者及び国土交通省中部地方整備局に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,中部地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が中部地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が中部地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定することがないよう,情報表示設備工事の営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じること。 |

(エ) 国土交通省近畿地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第7号)

6社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

遅くとも平成13年4月1日以降行っていた,近畿地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,6社のうち自社を除く5社,第5表記載の事業者及び国土交通省近畿地方整備局に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,近畿地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が近畿地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が近畿地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定することがないよう,情報表示設備工事の営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じること。 |

(オ) 国土交通省中国地方整備局発注の情報表示設備工事関係(平成17年(勧)第8号)

5社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

遅くとも平成13年4月1日以降行っていた,中国地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,5社のうち自社を除く4社及び国土交通省中国地方整備局に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,中国地方整備局発注の情報表示設備工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が中国地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が中国地方整備局において競争入札の方法により発注する情報表示設備工事について,受注予定者を決定することがないよう,情報表示設備工事の営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じること。 |

|

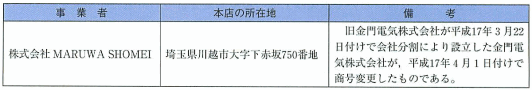

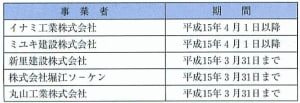

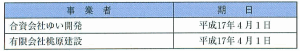

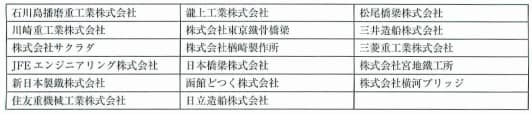

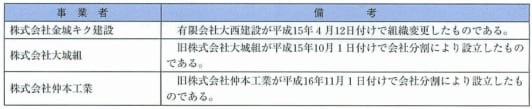

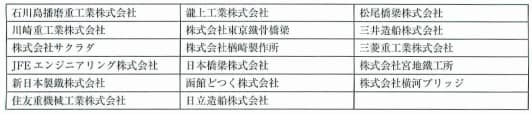

第5表

|

被勧告人以外の者で,会社分割により通信設備工事等の営業を承継した事業者

|

|

| (平成17年4月7日現在) |

|

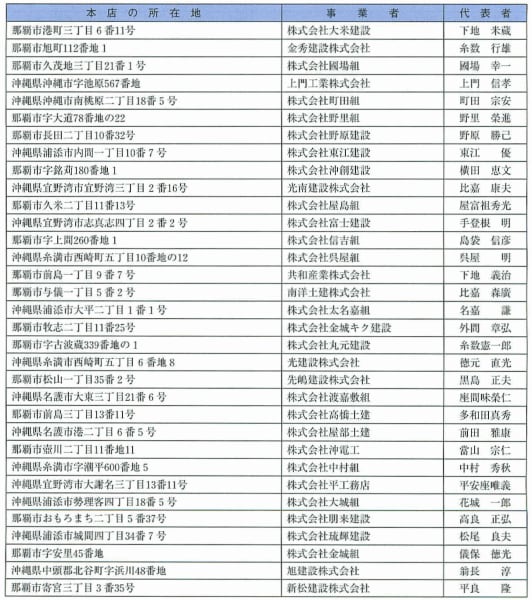

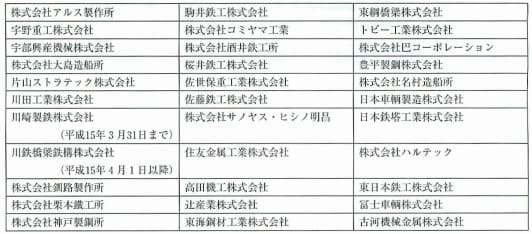

第6表

|

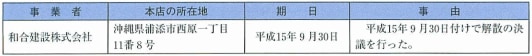

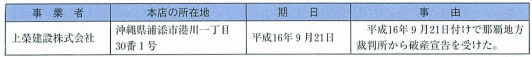

被勧告人以外の者で,会社分割により通信設備工事等の営業を承継させた事業者

|

|

| (平成17年4月7日現在) |

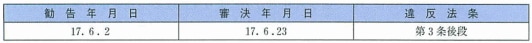

(2) 國土環境(株)ほか14名に対する件(平成17年(勧)第10号)

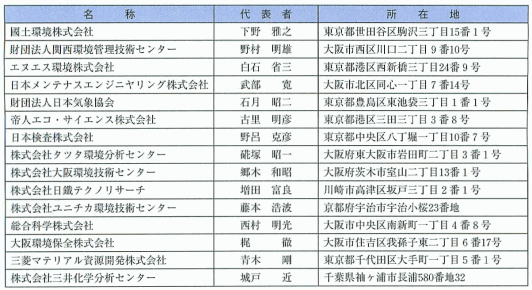

ア 関係人

イ 違反事実等

| (ア) |

a |

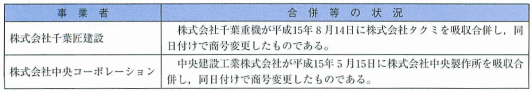

関係人15名(以下「15名」という。)のうち,三菱マテリアル資源開発(株)は,被勧告人以外の(株)大阪化学分析センターを平成14年10月1日に吸収合併した者である。 |

|

b |

(財)日本品質保証機構は,東京都千代田区丸の内二丁目5番2号に主たる事務所を置き,大阪府において水又は土壌の環境測定分析等の計量証明事業を営んでいる者である。 |

|

c |

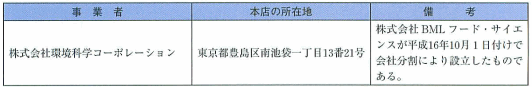

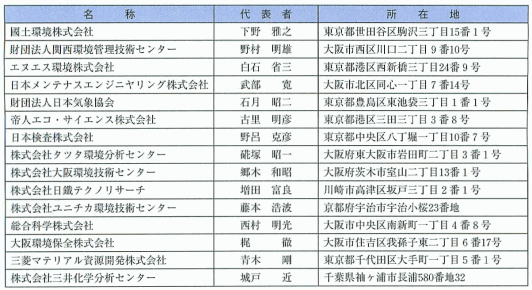

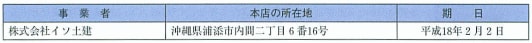

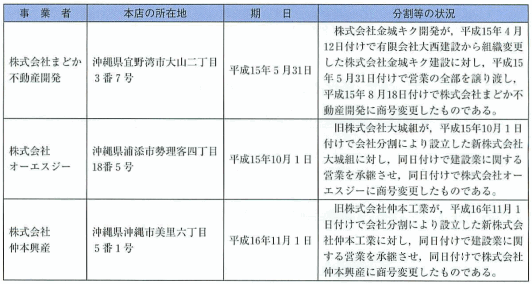

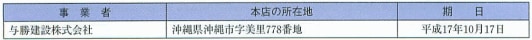

(株)BMLフード・サイエンスは,平成16年4月1日に商号を(株)環境科学コーポレーションから現商号に変更した者であり,東京都豊島区池袋二丁目51番13号に本店を置き,大阪府において水又は土壌の環境測定分析等の計量証明事業を営んでいた者であるが,平成16年10月1日に会社分割により,第8表記載の事業者に対し,同事業を承継させ,以後,同事業を営んでいない。 |

|

d |

(株)大阪化学分析センターは,大阪府堺市戎島町五丁1番地に本店を置き,大阪府において水又は土壌の環境測定分析等の計量証明事業を営んでいた者であるが,平成14年10月1日に三菱マテリアル資源開発(株)に吸収合併されたことにより,消滅している。 |

|

e |

大阪府は,土木部において発注する水又は土壌の環境測定分析業務のほとんどを指名競争入札の方法により発注しており,指名競争入札に当たっては,大阪府が指名競争入札の資格要件を満たす者として「測量・建設コンサルタント等入札参加資格者名簿」に登載している者のうち,業務内容を「環境調査」の「濃度(水及び土壌)」として当該名簿に搭載している計量証明事業者の中から当該入札の参加者を指名している。 |

| (イ) |

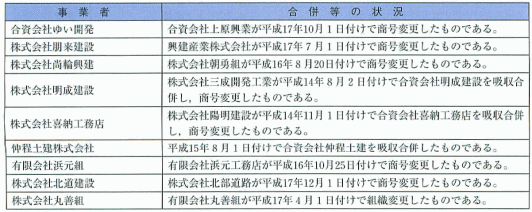

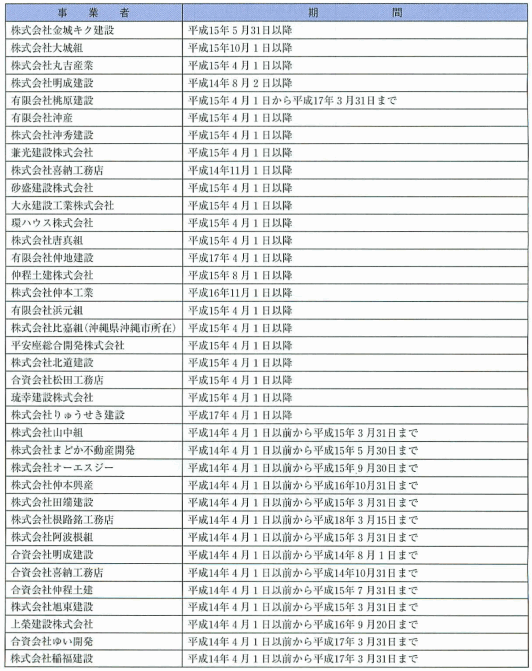

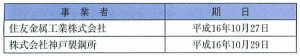

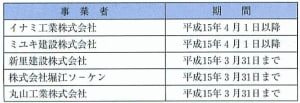

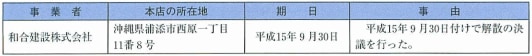

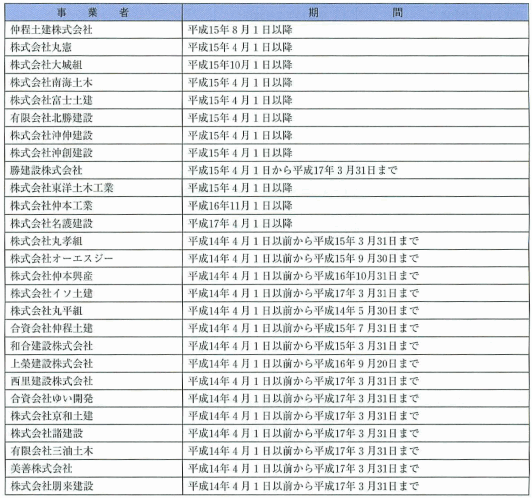

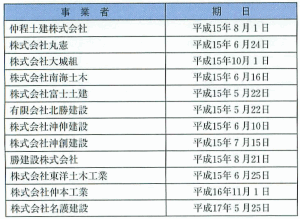

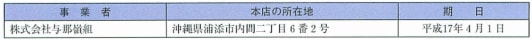

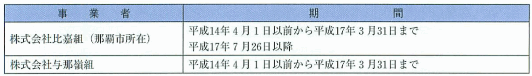

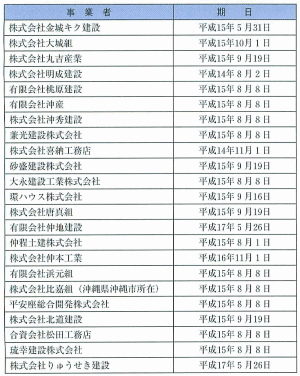

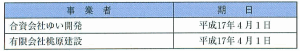

15名,(財)日本品質保証機構,(株)BMLフード・サイエンス及び(株)大阪化学分析センターの18名(以下「18名」という。)は,遅くとも平成14年4月(第7表記載の事業者にあっては,「期日」欄記載の年月日)以降,大阪府が土木部において指名競争入札の方法により発注する水又は土壌の環境測定分析業務(以下「大阪府土木部発注の特定環境測定分析業務」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため |

|

a |

過去の同種の業務に係る受注実績及び指名回数,過去に受注した業務との関連性,発注者である大阪府への見積書提出等の営業努力等の事情により当該業務について受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,18名のうちの当該入札に参加する他の者に対してその旨表明し

| (a) |

受注希望者が1名のときは,その者を当該業務を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |

| (b) |

受注希望者が複数のときは,過去の同種の業務に係る受注実績及び指名回数,過去に受注した業務との関連性,発注者である大阪府への見積書提出等の営業努力等の事情を勘案して,受注希望者間の話合い又は話合いが難航した場合くじの方法等により受注予定者を決定する |

|

|

b |

受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する 旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| (ウ) |

18名は,前記(イ)により,大阪府土木部発注の特定環境測定分析業務の大部分を受注していた。 |

| (エ) |

a |

(財)日本品質保証機構は,平成16年7月ころ以降,前記(イ)の合意から離脱している。 |

|

b |

平成16年12月7日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,15名は,同日以降,前記(イ)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

ウ 排除措置

15名に対し,次の措置を採るよう命じた。

| (ア) |

遅くとも平成14年4月(第7表記載の事業者にあっては,「期日」欄記載の年月日)以降行っていた,大阪府土木部発注の特定環境測定分析業務について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会又は理事会において決議すること。 |

| (イ) |

それぞれ,次の事項を,15名のうち自らを除く14名,第8表記載の事業者及び大阪府に通知し,かつ,自らの従業員に周知徹底すること。

| a |

前記(ア)に基づいて採った措置 |

| b |

今後,共同して,大阪府土木部発注の特定環境測定分析業務について,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

|

| (ウ) |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,大阪府が土木部において競争入札の方法により発注する水又は土壌の環境測定分析業務について,受注予定者を決定しないこと。 |

| (エ) |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,大阪府が競争入札の方法により発注する水又は土壌の環境測定分析業務について,受注予定者を決定することがないよう,前記業務の営業担当者に対する独占禁止法に関する研修及び法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じること。 |

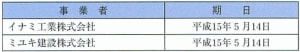

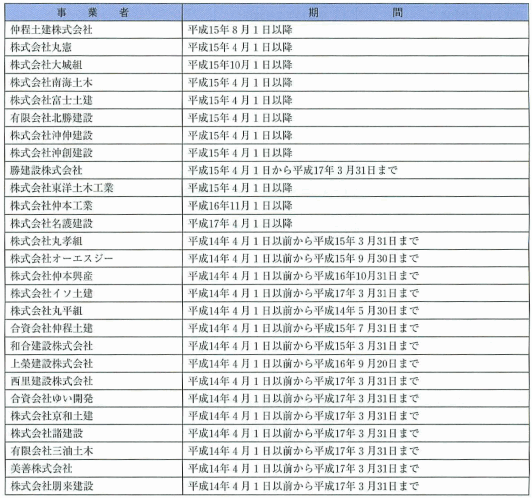

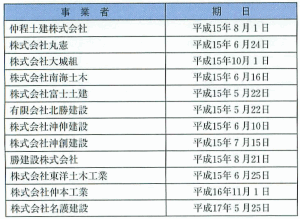

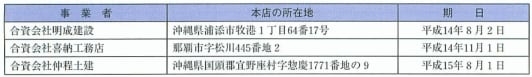

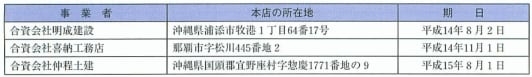

第7表 被勧告人中,合意に中途参加した事業者

|

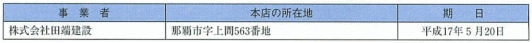

第8表

|

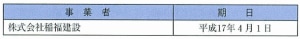

被勧告人以外の者で,会社分割により水又は土壌の環境測定分析等の計量証明事業を承継した事業者

|

|

| (平成17年5月25日現在) |

|

(3)

|

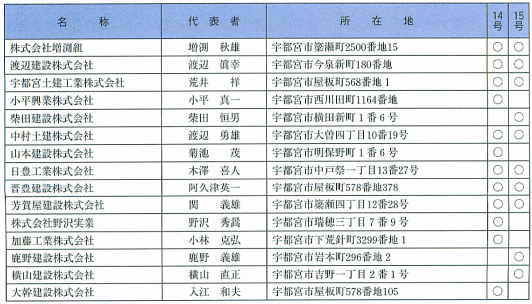

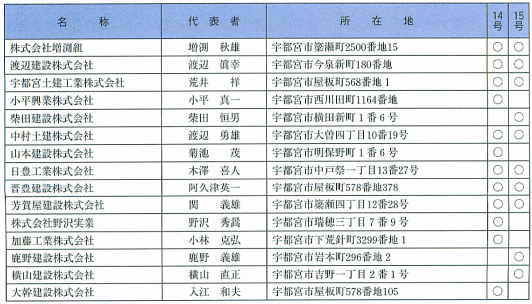

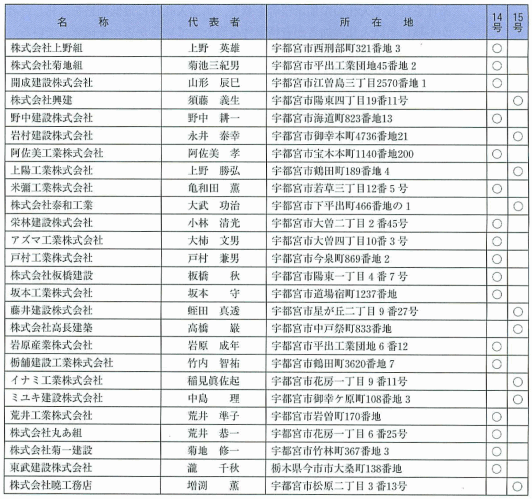

渡辺建設(株)ほか28社に対する件(平成17年(勧)第14号)及び(株)増渕組ほか18社に対する件(平成17年(勧)第15号)

|

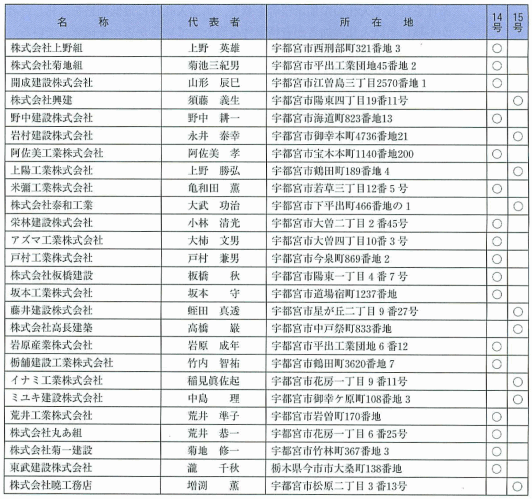

ア 関係人

イ 違反事実等

(ア) 土木一式工事関係(平成17年(勧)第14号)

| a |

(a) |

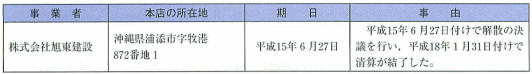

i |

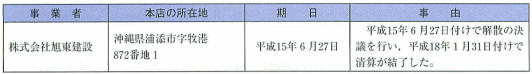

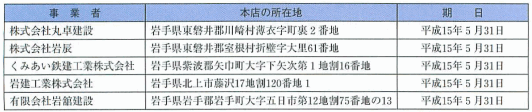

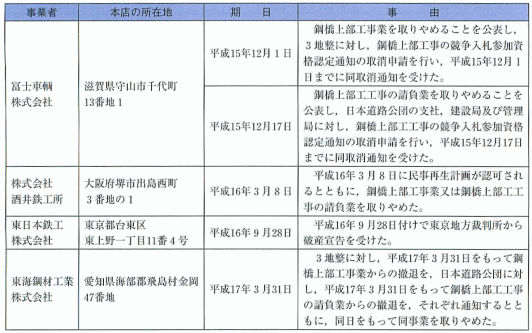

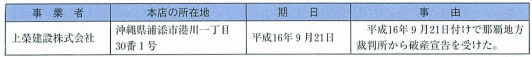

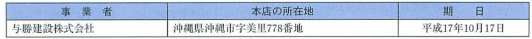

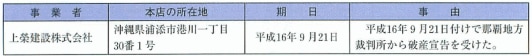

第9表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき栃木県知事の許可を受け,宇都宮市の区域において建設業を営んでいた者であるが,それぞれ,「期日」欄記載の年月日ころ以降,「事由」欄記載の事由により事業活動の全部を取りやめている。 |

|

|

ii |

被勧告人以外の(株)黒後建設は,宇都宮市上横田町815番地6に本店を置き,建設業法の規定に基づき栃木県知事の許可を受け,宇都宮市の区域において建設業を営んでいた者であるが,平成15年8月29日に栃木県知事から建設業法の規定に基づく許可を取り消され,以後,建設業を営んでいない。 |

|

(b) |

i |

宇都宮市は,土木一式工事(地方公営企業管理者が契約者となるものを含む。以下同じ。)のほとんどすべてを事後審査型制限付き一般競争入札,制限付き一般競争入札又は指名競争入札(以下「一般競争入札等」という。)の方法により発注している。このうち,事後審査型制限付き一般競争入札については,宇都宮市が競争入札参加の資格要件を満たす者として名簿に登載している有資格者(以下「有資格者」という。)を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該入札後に最低価格を入札した者から順に当該入札参加者が資格要件を満たしているか否かを確認している。制限付き一般競争入札については,有資格者を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該参加希望者が資格要件を満たすことを確認した上で当該入札の参加者としている。また,指名競争入札については,有資格者の中から当該入札の参加者を指名している。 |

|

|

ii |

宇都宮市は,有資格者のうち宇都宮市内に本店,支店,営業所等を置く者をその事業規模,工事実績等によりA,B,C又はDのいずれかの等級に格付しており,当該格付を2年ごとに見直している。 |

|

|

iii |

宇都宮市は,土木一式工事の発注に当たり,予定価格が3000万円以上の土木一式工事については,Aの等級に格付している者のみを対象として発注している。 |

|

|

iv |

宇都宮市は,設計金額が2億円以上(平成16年6月21日までは2億5千万円以上)の土木一式工事のすべてを事後審査型制限付き一般競争入札又は制限付き一般競争入札の方法により発注している。このうち,事後審査型制限付き一般競争入札については,Aの等級に格付している者を構成員とする特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該入札後に最低価格を入札した者から順に当該入札参加者が資格要件を満たしているか否かを確認している。また,制限付き一般競争入札については,有資格者を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該参加希望者が資格要件を満たすことを確認した上で当該入札の参加者としている。 |

|

(c) |

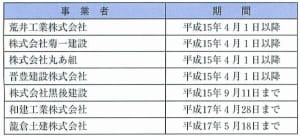

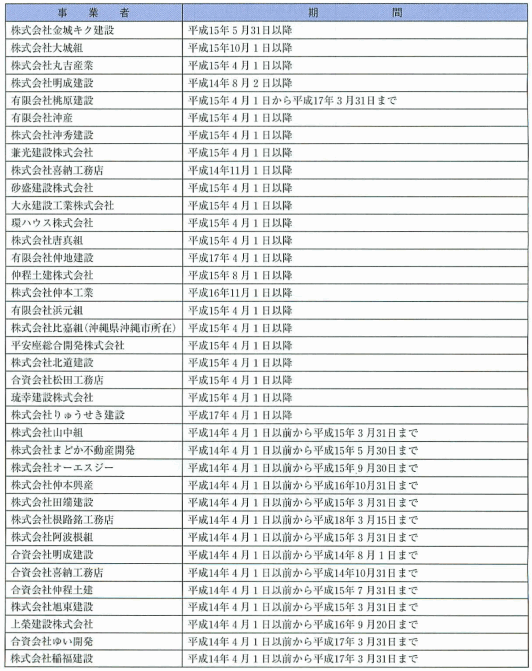

関係人29社(以下「29社」という。),第9表記載の事業者及び(株)黒後建設の32社(以下「32社」という。)は,遅くとも平成13年4月1日以降(第10表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期間」欄記載の期間),いずれも,宇都宮市から土木一式工事についてAの等級に格付されていた。 |

| b |

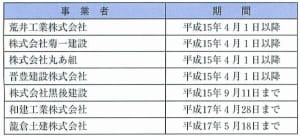

32社は,遅くとも平成13年4月1日(第11表記載の事業者にあっては,それぞれ,遅くとも「期日」欄記載の年月日ころ)以降,宇都宮市が一般競争入札等の方法によりAの等級に格付している者(Aの等級に格付している者を構成員とする共同企業体を含む。)のみを入札参加者として発注する予定価格が3000万円以上の土木一式工事(橋梁新設上部工工事及び(社)日本鉄道施設協会が発行する工事管理者資格認定証を有する者を雇用すること等を入札参加条件としている工事並びに共同企業体を対象にするものにあっては宇都宮市内に本店を置く事業者が代表者として入札に参加できない工事を除く。以下「宇都宮市発注の特定土木工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため |

|

(a) |

工事場所,過去に受注した工事との関連性又は継続性等の事情により当該工事について受注を希望する者又は共同企業体(以下「受注希望者」という。)は,当該入札参加者にその旨を表明し |

|

|

i |

受注希望者が1社のときは,その者を当該工事を受注すべき者又は共同企業体(以下「受注予定者」という。)とする |

|

|

ii |

受注希望者が複数のときは,工事場所,過去に受注した工事との関連性又は継続性等の事情を勘案して,必要に応じ,宇都宮市内に本店を置く大手業者の営業責任者の助言を得て,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

(b) |

受注すべき価格は,受注予定者(受注予定者が共同企業体である場合にあってはその代表者)が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |

|

旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

32社は,前記bにより,宇都宮市発注の特定土木工事の大部分を受注していた。 |

| d |

平成17年1月25日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,29社及び第9表記載の事業者は,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

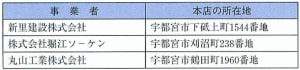

(イ) 建築一式工事関係(平成17年(勧)第15号)

| a |

(a) |

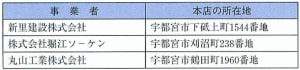

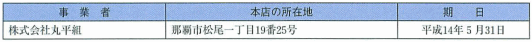

被勧告人以外の第12表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき栃木県知事の許可を受け,宇都宮市の区域において建設業を営む者であり,このうち,(株)堀江ソーケンは,堀江建設(株)が,平成15年9月1日付けで堀江倉庫(株)を吸収合併し,同日付けで商号変更したものである。 |

|

(b) |

i |

宇都宮市は,建築一式工事(地方公営企業管理者が契約者となるものを含む。以下同じ。)の大部分を事後審査型制限付き一般競争入札又は制限付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の方法により発注している。このうち,事後審査型制限付き一般競争入札については,宇都宮市が競争入札参加の資格要件を満たす者として名簿に登載している有資格者(以下「有資格者」という。)を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該入札後に最低価格を入札した者から順に当該入札参加者が資格要件を満たしているか否かを確認している。また,制限付き一般競争入札については,有資格者を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該参加希望者が資格要件を満たすことを確認した上で当該入札の参加者としている。 |

|

|

ii |

宇都宮市は,有資格者のうち宇都宮市内に本店,支店,営業所等を置く者をその事業規模,工事実績等によりA,B又はCのいずれかの等級に格付しており,当該格付を2年ごとに見直している。 |

|

|

iii |

宇都宮市は,建築一式工事の発注に当たり,予定価格が1億円以上の建築一式工事については,原則として,Aの等級に格付している者のみを対象として発注している。 |

|

|

iv |

宇都宮市は,設計金額が3億円以上(平成16年6月21日までは4億円以上)の建築一式工事のすべてを一般競争入札の方法により発注している。このうち,事後審査型制限付き一般競争入札については,Aの等級に格付している者を代表者とする特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該入札後に最低価格を入札した者から順に当該入札参加者が資格要件を満たしているか否かを確認している。また,制限付き一般競争入札については,有資格者を対象に,公告により一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該参加希望者が資格要件を満たすことを確認した上で当該入札の参加者としている。 |

|

(c) |

関係人19社(以下「19社」という。)及び第12表記載の事業者の22社(以下「22社」という。)は,遅くとも平成13年4月1日以降(第13表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期間」欄記載の期間),いずれも,宇都宮市から建築一式工事についてAの等級に格付されていた。 |

| b |

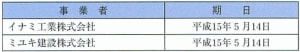

22社は,遅くとも平成13年4月1日(第14表記載の事業者にあっては,それぞれ,遅くとも「期日」欄記載の年月日ころ)以降,宇都宮市が一般競争入札の方法によりAの等級に格付している者(Aの等級に格付している者を代表者とする共同企業体を含む。)のみを入札参加者として発注する予定価格が1億円以上の建築一式工事(共同企業体を対象にするものにあっては宇都宮市内に本店を置く事業者が代表者として入札に参加できない工事を除く。以下「宇都宮市発注の特定建築工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため |

|

(a) |

過去に受注した工事との継続性,工事場所等の事情により当該工事について受注を希望する者又は共同企業体(以下「受注希望者」という。)は,当該入札参加者に対してその旨を表明し |

|

|

i |

受注希望者が1社のときは,その者を当該工事を受注すべき者又は共同企業体(以下「受注予定者」という。)とする |

|

|

ii |

受注希望者が複数のときは,必要に応じて宇都宮市内に本店を置く大手業者の営業責任者による当該受注希望に関する意見交換の結果を踏まえつつ,過去に受注した工事との継続性,工事場所等の事情を勘案して,受注希望者等の間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

(b) |

受注すべき価格は,受注予定者(受注予定者が共同企業体である場合にあってはその代表者)が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |

|

旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

22社は,前記bにより,宇都宮市発注の特定建築工事のほとんどすべてを受注していた。 |

| d |

(a) |

第12表記載の事業者は,平成15年4月1日以降,宇都宮市から,建築一式工事についてBの等級に格付されたことにより,同日以降,宇都宮市発注の特定建築工事の入札に参加しておらず,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行っていない。 |

|

(b) |

平成17年1月25日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,19社は,同日以降,前記bの合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

ウ 排除措置

(ア) 土木一式工事関係(平成17年(勧)第14号)

29社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

遅くとも平成13年4月1日(第11表記載の事業者にあっては,それぞれ,遅くとも「期日」欄記載の年月日ころ)以降行っていた,宇都宮市発注の特定土木工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,29社のうち自社を除く28社及び宇都宮市に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,宇都宮市発注の特定土木工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 c 今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,宇都宮市発注の特定土木工事(事後審査型制限付き一般競争入札,制限付き一般競争入札及び指名競争入札以外の方法により発注するものを含む。)について,受注予定者を決定しないこと。 |

|

(イ) 建築一式工事関係(平成17年(勧)第15号)

19社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

遅くとも平成13年4月1日(第14表記載の事業者にあっては,それぞれ,遅くとも「期日」欄記載の年月日ころ)以降行っていた,宇都宮市発注の特定建築工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,19社のうち自社を除く18社及び宇都宮市に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,宇都宮市発注の特定建築工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,宇都宮市発注の特定建築工事(事後審査型制限付き一般競争入札及び制限付き一般競争入札以外の方法により発注するものを含む。)について,受注予定者を決定しないこと。 |

第9表 被勧告人以外の者で,事業活動の全部を取りやめている事業者

|

| (平成17年10月14日現在) |

|

第10表

|

合意に中途参加した事業者及び事業活動の全部を取りやめている又は建設業を営んでいない事業者がAの等級に格付されていた期間

|

|

| (平成17年10月14日現在) |

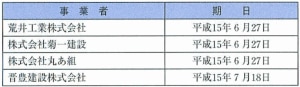

第11表 被勧告人中,合意に中途参加した事業者

|

第12表

|

被勧告人以外の者で,Bの等級に格付されたことにより,それ以降,宇都宮市発注の特定建設工事の入札に参加しなくなった事業者

|

|

| (平成17年10月14日現在) |

|

第13表

|

合意に中途参加した事業者及びBの等級に各付されたことにより,それ以降,宇都宮市発注の特定建設工事の入札に参加しなくなった事業者が Aの等級に格付されていた期間

|

|

| (平成17年10月14日現在) |

第14表 被勧告人中,合意に中途参加した事業者

|

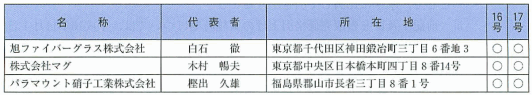

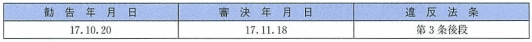

(4)

|

旭ファイバーグラス(株)ほか2社に対する件(平成17年(勧)第16号)及び旭ファイバーグラス(株)ほか2社に対する件(平成17年(勧)第17号)

|

ア 関係人

イ 違反事実等

(ア) 近畿地区における住宅用グラスウール関係(平成17年(勧)第16号)

| a |

(a) |

滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県及び和歌山県の区域(以下「近畿地区」という。)における関係人3社(以下「3社」という。)の住宅用グラスウールの販売量の合計は,近畿地区における住宅用グラスウールの総販売量のほとんどすべてを占めている。 |

|

(b) |

住宅用グラスウールは,1立方メートル当たりの密度が10キログラム,16キログラム,24キログラム等の製品に区分されており,それぞれの製品につき厚さ50ミリメートル,75ミリメートル,100ミリメートル等の製品がある。 |

|

(c) |

3社は,それぞれ,近畿地区におけるすべての住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格について,同製品のうち厚さ50ミリメートルの製品(以下,密度10キログラム厚さ50ミリメートルの製品を「10キロ標準品」という。)の販売価格を基準として,厚さに比例して定めている。 |

|

(d) |

3社は,住宅用グラスウールをプレハブ住宅メーカー等に直接販売する場合を除き,直接又は商社を通じて建材問屋と称する卸売業者(以下「建材問屋」という。)に販売しており,商社を通じて販売している場合も,建材問屋に対する販売価格については,直接,建材問屋と交渉して定めており,その販売価格から当該商社の口銭を差し引いたものを自らの販売価格としている。

近畿地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売量の合計は,同地区における住宅用グラスウールの総販売量の大部分を占めている。 |

|

(e) |

3社は,いずれも,グラスウール製造販売業者で組織する硝子繊維協会短繊維部会に加入し,支店長級の者で構成する同部会業務委員会の近畿地区委員会に所属している。 |

| b |

(a) |

3社は,平成16年9月24日ころ,旭ファイバーグラス(株)が近畿地区における事業所を置く大阪市北区所在の新宇治電ビルの7階会議室で開催した支店長級の者らによる硝子繊維協会短繊維部会業務委員会の近畿地区委員会の活動のための会合において,原油価格の高騰によるグラスウールの原材料等の価格の上昇に対処するための住宅用グラスウールの販売価格の引上げについて検討したところ

| i |

近畿地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの10キロ標準品の1坪当たりの販売価格を,380円を目途に引き上げること |

| ii |

近畿地区におけるすべての建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格を,前記iで決定した10キロ標準品の販売価格を基準として,厚さに比例して引き上げること |

| iii |

前記i及びiiの販売価格引上げの実施時期については,平成16年11月1日出荷分からとすること |

を決定した。 |

|

(b) |

3社は,前記b(a)の決定の実効を確保するため,前記b(a)の会合の後,毎月,近畿地区の住宅用グラスウールの営業担当責任者級の者による会合を開催し,自社の取引先である建材問屋に対する販売価格の引上げ状況について報告し合うなどして,前記b(a)の決定の実施状況を相互に監視していた。 |

| c |

3社は,前記b(a)の決定に基づき,おおむね,近畿地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格を引き上げていた。 |

| d |

平成17年3月29日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,3社は,同日以降,3社による会合を取りやめており,前記b(a)の決定に基づく行為を取りやめていること等から,同決定は事実上消滅しているものと認められる。 |

(イ) 九州地区における住宅用グラスウール関係(平成17年(勧)第17号)

| a |

(a) |

福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県及び鹿児島県の区域(以下「九州地区」という。)における関係人3社(以下「3社」という。)の住宅用グラスウールの販売量の合計は,九州地区における住宅用グラスウールの総販売量のすべてを占めている。 |

|

(b) |

住宅用グラスウールは,1立方メートル当たりの密度が10キログラム,16キログラム,24キログラム等の製品に区分されており,それぞれの製品につき厚さ50ミリメートル,75ミリメートル,100ミリメートル等の製品がある。 |

|

(c) |

3社は,それぞれ,九州地区におけるすべての住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格について,同製品のうち厚さ50ミリメートルの製品(以下,密度10キログラム厚さ50ミリメートルの製品を「10キロ標準品」という。)の販売価格を基準として,厚さに比例して定めている。 |

|

(d) |

3社は,住宅用グラスウールをプレハブ住宅メーカー等に直接販売する場合を除き,直接又は商社を通じて建材問屋と称する卸売業者(以下「建材問屋」という。)に販売しており,商社を通じて販売している場合も,建材問屋に対する販売価格については,直接,建材問屋と交渉して定めており,その販売価格から当該商社の口銭を差し引いたものを自らの販売価格としている。

九州地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売量の合計は,同地区における住宅用グラスウールの総販売量の大部分を占めている。 |

|

(e) |

3社は,いずれも,グラスウール製造販売業者で組織する硝子繊維協会短繊維部会に加入し,支店長級の者で構成する同部会業務委員会の九州地区委員会に所属している。 |

| b |

3社は,平成16年8月25日ころ,福岡市博多区所在の博多センタービル地下1階の喫茶店で開催した支店長級の者による硝子繊維協会短繊維部会業務委員会の九州地区委員会の活動のための会合終了後,同喫茶店において,原油価格の高騰によるグラスウールの原材料等の価格の上昇に対処するため,住宅用グラスウールの販売価格の引上げについて検討したところ,旭ファイバーグラス(株)(以下「旭ファイバーグラス」という。)が建材問屋向け住宅用グラスウールの10キロ標準品の1坪当たりの販売価格を400円に引き上げることを提案し,同提案に対し,(株)マグ(以下「マグ」という。)及びパラマウント硝子工業(株)(以下「パラマウント硝子工業」という。)は,旭ファイバーグラスが先行して同販売価格の引上げ行動を実施すれば,旭ファイバーグラスに追随して同販売価格を引き上げることを約し,もって |

|

(a) |

九州地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの10キロ標準品の1坪当たりの販売価格を,400円を目途に引き上げること |

|

(b) |

九州地区におけるすべての建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格を,前記b(a)で決定した10キロ標準品の販売価格を基準として,厚さに比例して引き上げること |

|

(c) |

前記b(a)及び(b)の販売価格引上げの実施時期については,旭ファイバーグラスにおいては平成16年10月1日出荷分から,マグにおいては同月21日出荷分から及びパラマウント硝子工業においては同年11月1日出荷分からとすること |

|

を決定した。 |

| c |

3社は,前記bの決定に基づき,九州地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格をおおむね引き上げ,又は引上げ行動を実施していた。 |

| d |

平成17年3月29日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,3社は,同日以降,前記bの決定に基づく行為を取りやめていることから,同決定は事実上消滅しているものと認められる。 |

ウ 排除措置

(ア) 近畿地区における住宅用グラスウール関係(平成17年(勧)第16号)

3社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

平成16年9月24日ころに行った近畿地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格の引上げの決定が,平成17年3月29日以降,事実上消滅している旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,3社のうち自社を除く2社に通知するとともに,近畿地区における取引先である建材問屋及び需要者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,相互の間において又は他の事業者と共同して,近畿地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と,建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格の改定に関する情報交換を行わないこと。 |

| e |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格を決定することのないよう,また,相互に又は他の事業者と,同販売価格の改定に関する情報交換を行うことのないよう,営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じること。 |

(イ) 九州地区における住宅用グラスウール関係(平成17年(勧)第17号)

3社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

平成16年8月25日ころに行った九州地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの密度10キログラム製品の販売価格の引上げの決定が,平成17年3月29日以降,事実上消滅している旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,3社のうち自社を除く2社に通知するとともに,九州地区における取引先である建材問屋及び需要者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,相互の間において又は他の事業者と共同して,九州地区における建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と,建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格の改定に関する情報交換を行わないこと。 |

| e |

今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,建材問屋向け住宅用グラスウールの販売価格を決定することのないよう,また,相互に又は他の事業者と,同販売価格の改定に関する情報交換を行うことのないよう,営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じること。 |

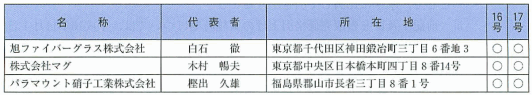

|

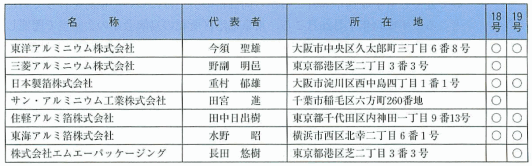

(5)

|

東洋アルミニウム(株)ほか5社に対する件(平成17年(勧)第18号)及び日本製箔(株)ほか4社に対する件(平成17年(勧)第19号)

|

ア 関係人

イ 違反事実等

(ア) プレーン箔関係(平成17年(勧)第18号)

| a |

(a) |

関係人6社(以下「6社」という。)のうち,東洋アルミニウム(株)は,平成14年10月1日付けで,日本軽金属(株)のプレーン箔(日本工業規格の「JIS

H4160アルミニウム及びアルミニウム合金はく」に準ずるアルミニウム箔(アルミニウム圧延材を厚さ0.2ミリメートル以下に圧延したものであって,印刷,着色,ラミネート等の加工を施していないもの(電解コンデンサに用いられるもの及びアルミホイルを除く。)をいう。以下同じ。)の製造部門を吸収分割により承継したものである。 |

|

(b) |

6社のプレーン箔の販売金額の合計は,我が国におけるプレーン箔の総販売金額のほとんどを占めている。 |

|

(c) |

| i |

6社は,それぞれ,プレーン箔を直接又は販売業者を通じて需要者に販売している。 |

| ii |

6社は,プレーン箔を販売業者を通じて需要者に販売する場合には,販売するプレーン箔の需要者ごとの仕様等の条件及び需要者渡し価格について,直接又は販売業者を通じて需要者と交渉して定め,需要者渡し価格から当該販売業者の口銭等を差し引いたものを自らの販売価格とし,あるいは,需要者渡し価格を自らの販売価格として,販売業者には別途口銭等を支払う方法等によって需要者に販売している。 |

| iii |

6社は,一部の需要者との間で,プレーン箔の原料であるアルミニウム地金に係る相場の一定期間の平均価格に連動させてプレーン箔の需要者渡し価格を設定する旨の契約を締結している(以下このような価格の設定方法を「NSPルール」という。)。 |

|

| b |

(a) |

6社は,かねてから,6社の営業担当の役員級の者による会合(以下「常務会」という。),営業担当の部長級の者による会合(以下「部長会」という。)及び営業担当の課長級の者による会合(以下これらの会合を「6社の会合」という。)を開催し,プレーン箔の販売価格等について情報交換を行ってきた。

なお,6社は,かねてから,新規に需要者とプレーン箔の取引を開始する場合には,6社の中で当該需要者と既に取引している者の了解を得るようにしてきた。 |

|

(b) |

6社は,プレーン箔の販売価格の下落傾向に対処するため,6社の会合において遅くとも平成14年6月ころから同価格の引上げについて検討を行っていたところ,平成14年7月26日ころ,東京都港区所在の島嶼会館の会議室で開催した常務会において,平成14年10月出荷分から,プレーン箔の需要者渡し価格を,現行価格から1キログラム当たり50円を目途に引き上げることを決定した。 |

|

(c) |

6社は,前記(b)の決定に基づくプレーン箔の需要者渡し価格の引上げが十分には達成されていない状況等にかんがみ,平成15年10月23日ころ,東京都中央区所在の(社)日本アルミニウム協会の会議室で開催した常務会において,プレーン箔の販売価格引上げの具体的な幅,時期等について検討し,平成16年4月出荷分から,プレーン箔の需要者渡し価格を,現行価格から1キログラム当たり40円を目途に引き上げることを決定した。 |

|

(d) |

その後,6社は,需要者又は販売業者に対し,前記(b)及び(c)の決定に基づくプレーン箔の需要者渡し価格の引上げ交渉を続け,同価格の引上げを図ってきたところ,アルミニウム地金の価格が急騰したこと等から,平成16年11月18日ころ,東京都港区所在の東京浜松町海員会館の会議室で開催した常務会と部長会の合同会議において,プレーン箔の販売価格引上げの具体的な幅,時期等について検討し

| i |

NSPルールによる契約を締結している需要者に対しては,NSPルールの適用を徹底することにより実質的にプレーン箔の需要者渡し価格を引き上げること |

| ii |

NSPルールによる契約を締結していない需要者に対しては,平成17年2月出荷分から,プレーン箔の需要者渡し価格を,現行価格から1キログラム当たり30円を目途に引き上げること |

| iii |

NSPルールによる契約を締結していない需要者であって,前記iiのプレーン箔の需要者渡し価格の引上げに応じない需要者に対しては,NSPルールによる契約を締結することにより実質的に同価格を引き上げること |

を決定した。 |

|

(e) |

6社は,前記(b),(c)及び(d)の決定に基づき,それぞれプレーン箔の需要者渡し価格の引上げに関する社内指示等を行い,需要者又は販売業者に対し,同価格を引き上げる旨の申入れを行い,同価格の引上げ交渉を行うとともに,同決定に基づく同価格の引上げを実現するため,6社の会合等を頻繁に開催して需要者又は販売業者との同価格の引上げ交渉等の状況について相互に報告し合うほか,6社の間で相互に連絡し合うなどして

| i |

プレーン箔の需要者渡し価格の引上げ交渉の結果,あらかじめ定めた特定の需要者に係る6社のシェアに増減があった場合,シェアを増やした事業者がシェアを減らした事業者からシェア変動分に対応するプレーン箔を購入する「補てん」と称する措置 |

| ii |

プレーン箔の需要者渡し価格の引上げに応じない需要者に対する納期を意図的に遅延させる措置 |

を講じ,おおむね,同価格を引き上げていた。 |

| c |

平成17年2月8日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,6社は,同日以降,前記bの各決定に基づくプレーン箔の需要者渡し価格の引上げを実現するためにそれまで頻繁に開催していた6社の会合を取りやめていること等から,前記bの各決定は事実上消滅しているものと認められる。 |

(イ) PTP用加工箔関係(平成17年(勧)第19号)

| a |

(a) |

i |

(株)エムエーパッケージング(以下「エムエーパッケージング」という。)は,三菱アルミニウム(株)(以下「三菱アルミ」という。)及び同社の親会社であった三菱金属(株)(平成2年12月1日,三菱鉱業セメント(株)と合併し,現商号の三菱マテリアル(株)に変更した。)が,それぞれ2分の1ずつ出資して,昭和63年7月6日に設立された会社であり,設立時に三菱アルミの加工箔事業を譲り受け,肩書地に本店を置き,加工箔(日本工業規格の「JIS

H4160アルミニウム及びアルミニウム合金はく」に準ずるアルミニウム箔(アルミニウム圧延材を厚さ0.2ミリメートル以下に圧延したものであって,印刷,着色,ラミネート等の加工を施しているものをいう。)のうち医薬品用のカプセル,錠剤等を入れるプラスチック容器のふたとなる部分に使用されるもの(以下「PTP用加工箔」という。)の販売業を営む者である。

なお,エムエーパッケージングの代表取締役を含む常勤役員はすべて三菱アルミの出身者であること,エムエーパッケージングの従業員のほとんどが三菱アルミの出向者であること等,エムエーパッケージングと三菱アルミは資本関係及び人的関係において密接な関係にある。 |

|

|

ii |

サン・アルミニウム工業(株)(以下「サンアルミ」という。)は,千葉市稲毛区六方町260番地に本店を置き,PTP用加工箔の製造販売業を営んでいた者であるが,平成17年7月22日ころ以降,PTP用加工箔の製造販売に係る事業活動を取りやめている。 |

|

(b) |

日本製箔(株),東洋アルミニウム(株),東海アルミ箔(株)及び住軽アルミ箔(株)の4社(以下「4社」という。),エムエーパッケージング及びサンアルミの6社(以下「加工箔6社」という。)のPTP用加工箔の販売金額の合計は,我が国におけるPTP用加工箔の総販売金額の大部分を占めていた。 |

|

(c) |

i |

加工箔6社は,それぞれ,PTP用加工箔を直接又は販売業者を通じて需要者に販売していた。 |

|

|

ii |

加工箔6社は,PTP用加工箔を販売業者を通じて需要者に販売する場合には,販売するPTP用加工箔の需要者ごとの仕様等の条件及び需要者渡し価格について,直接又は販売業者を通じて需要者と交渉して定め,需要者渡し価格から当該販売業者の口銭等を差し引いたものを自らの販売価格とし,あるいは,需要者渡し価格を自らの販売価格として,販売業者には別途口銭等を支払う方法等によって需要者に販売していた。 |

| b |

(a) |

4社,三菱アルミ及びサンアルミの6社(以下「6社」という。)並びにエムエーパッケージングは,かねてから,6社の営業担当の役員級の者による会合(以下「常務会」という。),6社の営業担当の部長級の者による会合(以下「部長会」という。)及び加工箔6社の営業担当の課長級の者による会合(以下「課長会」という。)を開催し,PTP用加工箔を含む加工箔の販売価格等について情報交換を行ってきた。 |

|

(b) |

エムエーパッケージングは,かねてから,前記(a)の会合のうち,課長会には自ら出席し,加工箔の販売価格等に関する情報交換を行っていた。また,エムエーパッケージングは,常務会及び部長会に自らは出席していなかったが,同社に代わって,三菱アルミがこれらの会合に出席して加工箔の販売価格等に関する情報交換を行い,エムエーパッケージングは,その内容に従って行動していた。4社及びサンアルミは,このことを認識しながら常務会及び部長会に出席し,エムエーパッケージングが出席していた課長会における加工箔の販売価格等に関する情報交換の内容を踏まえて,これらの情報交換を行っていたものであり,エムエーパッケージングは,実質上,三菱アルミを介して,4社及びサンアルミと,これらの情報交換を行っていた。 |

|

(c) |

加工箔6社は,PTP用加工箔の副資材であるポリプロピレンや接着剤等の価格が高騰したこと等から,常務会,部長会及び課長会において遅くとも平成16年3月ころからPTP用加工箔の販売価格の引上げについて検討を行っていたところ,平成16年4月27日ころ,東京都中央区所在の中央区立人形町区民館の会議室で開催した常務会において,遅くとも平成16年7月出荷分から,PTP用加工箔の需要者渡し価格を,現行価格から5パーセントないし10パーセントを目途に引き上げることを決定した。 |

|

(d) |

加工箔6社は,前記(c)の決定に基づき,それぞれPTP用加工箔の需要者渡し価格の引上げに関する社内指示等を行い,需要者又は販売業者に対し,同価格を引き上げる旨の申入れを行い,同価格の引上げ交渉を行うとともに,同決定に基づく同価格の引上げを実現するため,常務会,部長会等の会合を頻繁に開催して需要者又は販売業者との同価格の引上げ交渉等の状況について相互に報告し合うなどして,おおむね,同価格を引き上げていた。 |

| c |

平成17年2月8日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,加工箔6社は,同日以降,前記bの決定に基づくPTP用加工箔の需要者渡し価格の引上げを実現するためにそれまで頻繁に開催していた常務会,部長会等の会合を取りやめていること等から,前記bの決定は事実上消滅しているものと認められる。 |

ウ 排除措置

(ア) プレーン箔関係(平成17年(勧)第18号)

6社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

プレーン箔について,平成14年7月26日ころ,平成15年10月23日ころ及び平成16年11月18日ころに前記6社が共同して行った需要者渡し価格の引上げの各決定が平成17年2月8日以降,事実上消滅している旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の(a)及び(b)の事項を,自社を除く5社に通知するとともに,プレーン箔の取引先販売業者及び需要者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,プレーン箔の需要者渡し価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,プレーン箔の販売価格を決定しないこと。 |

| d |

今後,それぞれ,相互に,又は他の事業者と,プレーン箔の販売価格の改定及び需要者ごとの納期の設定について情報交換を行わないこと。 |

| e |

今後,それぞれ,新規に需要者とプレーン箔の取引を開始するに当たって,当該需要者と既に取引している者の了解を得るようにする行為を行わないこと。 |

| f |

今後,それぞれ,前記cないしeの行為をすることのないよう,次の(a)及び(b)の事項を行うために必要な措置を講じること。

| (a) |

独占禁止法の遵守に関する行動指針の作成又は改定 |

| (b) |

営業担当者に対する独占禁止法に関する研修及び法務担当者による定期的な監査 |

|

(イ) PTP用加工箔関係(平成17年(勧)第19号)

5社に対し,次の措置を採るよう命じた。

| a |

加工箔について,平成16年4月27日ころに前記5社及びサンアルミが共同して行った需要者渡し価格の引上げの決定が平成17年2月8日以降,事実上消滅している旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

それぞれ,次の(a)及び(b)の事項を,自社を除く4社に通知するとともに,PTP用加工箔の取引先販売業者及び需要者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,PTP用加工箔の需要者渡し価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |

|

| c |

エムエーパッケージングは,次の(a)及び(b)の事項を,三菱アルミに通知すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,前記5社のうち自社を除く4社と共同して,PTP用加工箔の需要者渡し価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |

|

| d |

今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,PTP用加工箔の販売価格を決定しないこと。 |

| e |

今後,それぞれ,相互に,又は他の事業者と,PTP用加工箔の販売価格の改定について情報交換を行わないこと。 |

| f |

今後,それぞれ,前記d及びeの行為をすることのないよう,次の(a)及び(b)の事項を行うために必要な措置を講じること。

| (a) |

独占禁止法の遵守に関する行動指針の作成又は改定 |

| (b) |

営業担当者に対する独占禁止法に関する研修及び法務担当者による定期的な監査 |

|

|

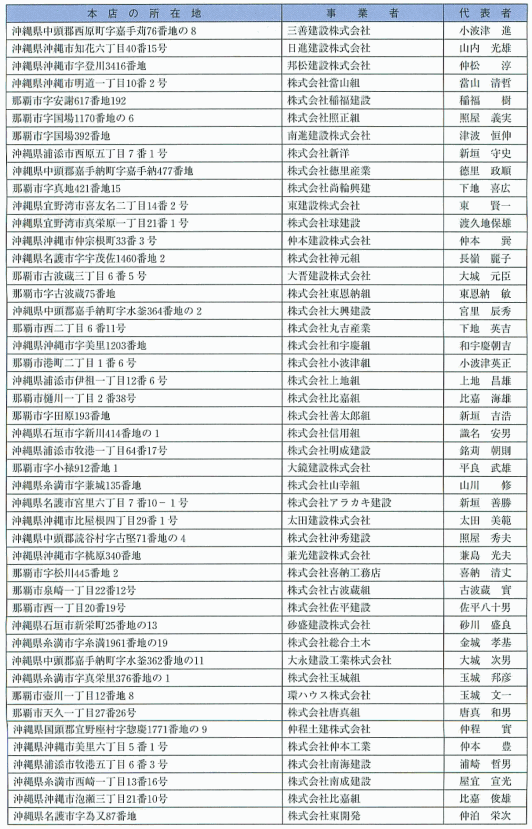

(6)

|

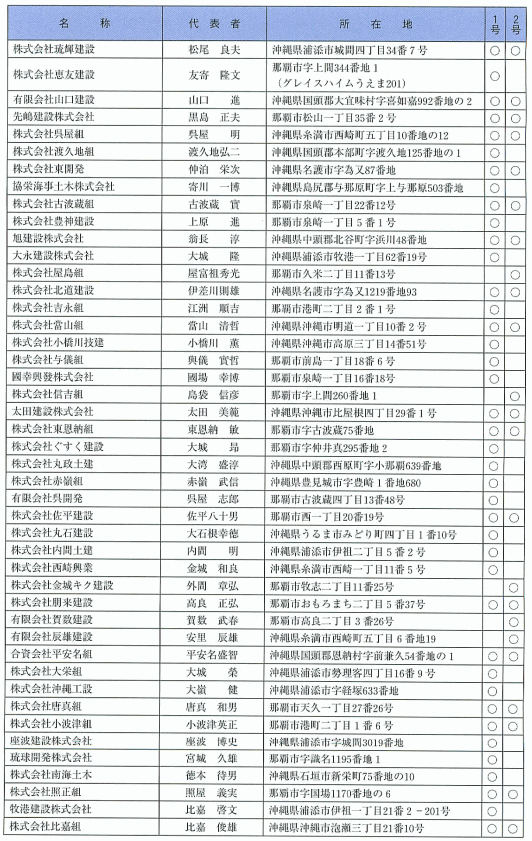

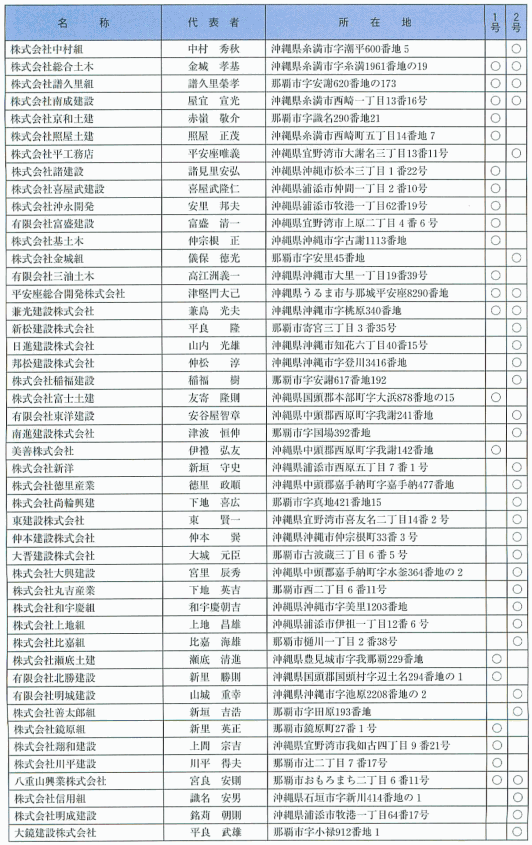

(株)國場組ほか99社に対する件(平成18年(措)第1号)及び(株)大米建設ほか102社に対する件(平成18年(措)第2号)

|

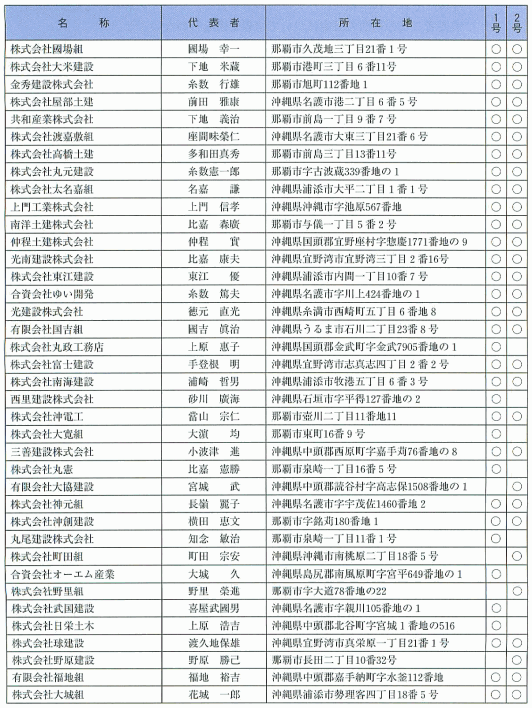

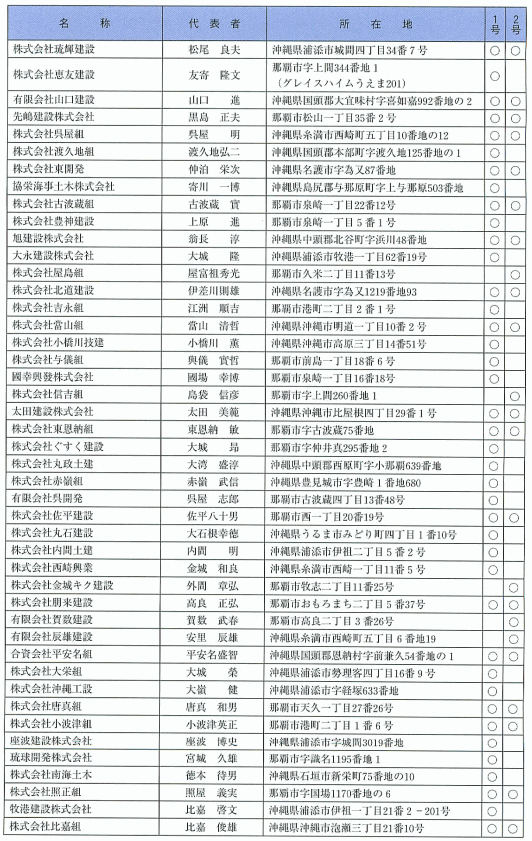

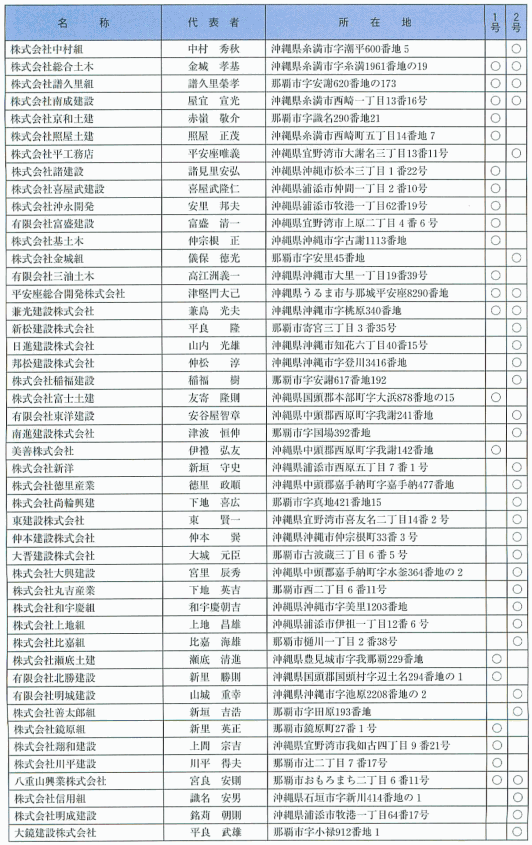

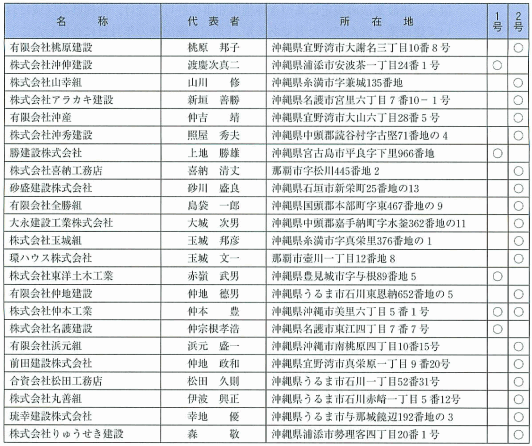

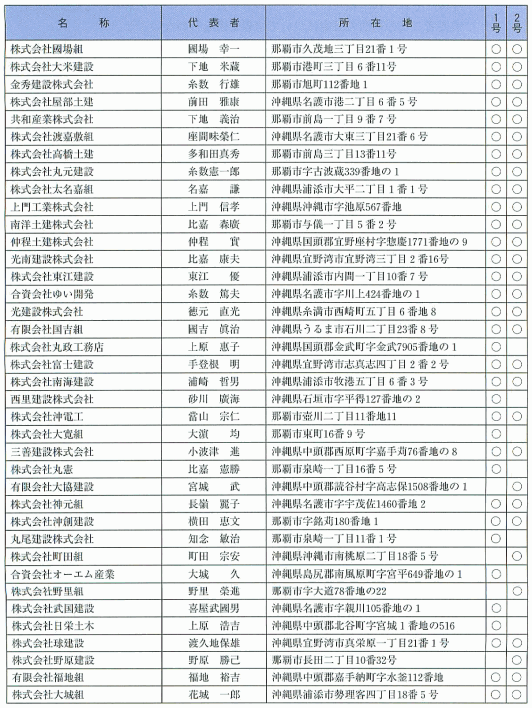

ア 関係人

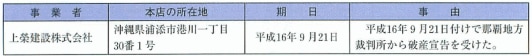

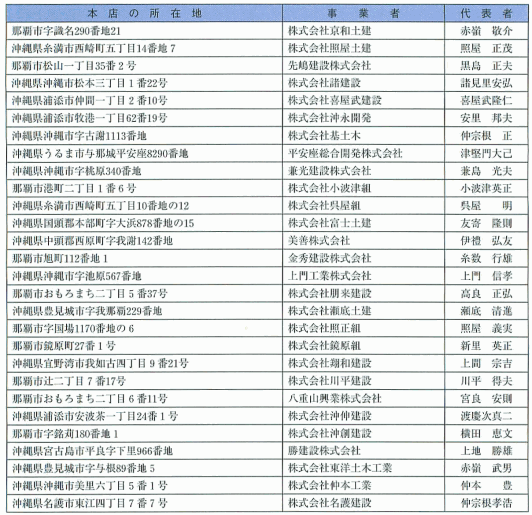

イ 違反事実等

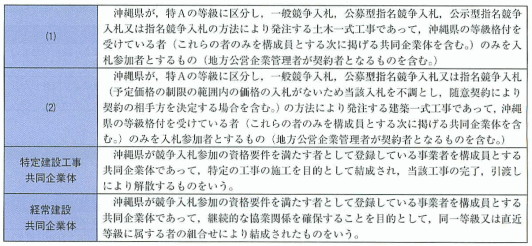

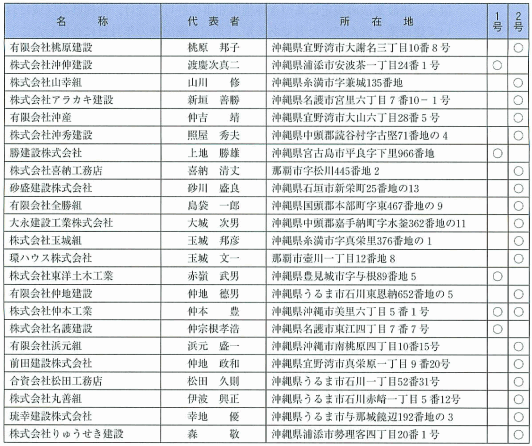

(ア) 土木一式工事関係(平成18年(措)第1号)

| a |

(a) |

| i |

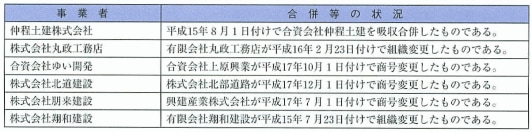

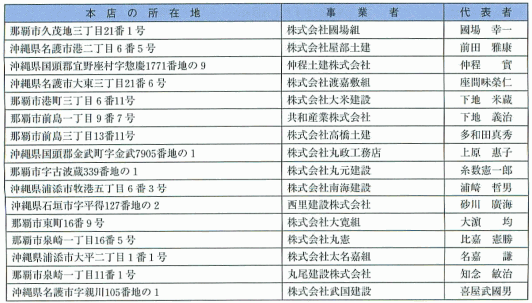

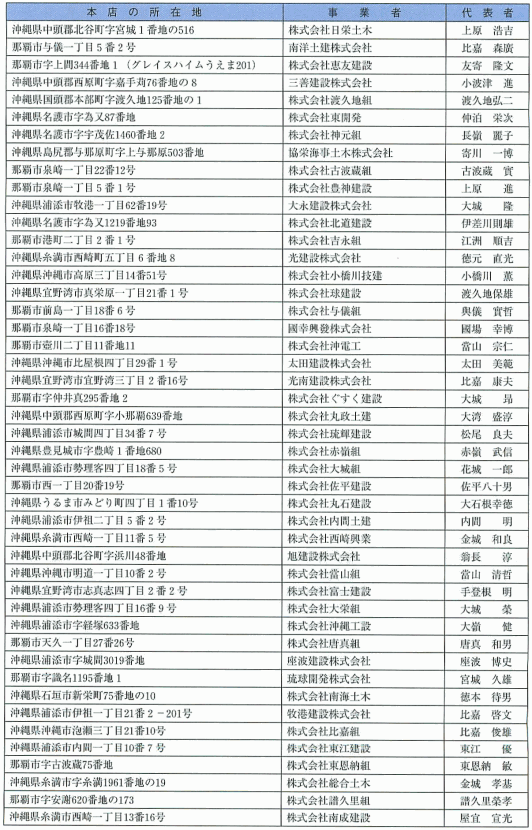

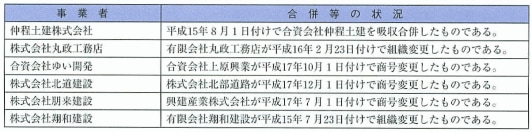

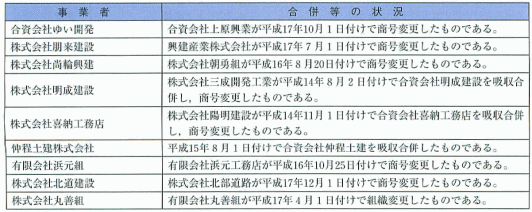

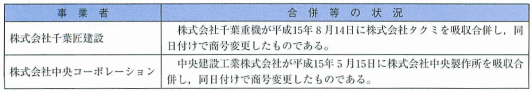

関係人100社(以下「100社」という。)のうち,第16表記載の事業者は,それぞれ,「合併等の状況」欄記載のとおり,合併,商号変更又は組織変更を行ったものである。 |

| ii |

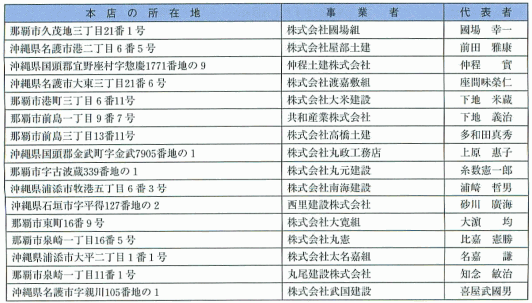

関係人以外の第17表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営む者である。 |

| iii |

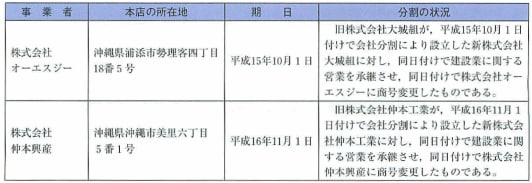

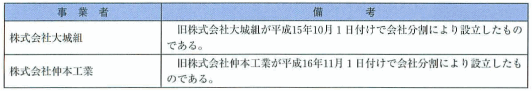

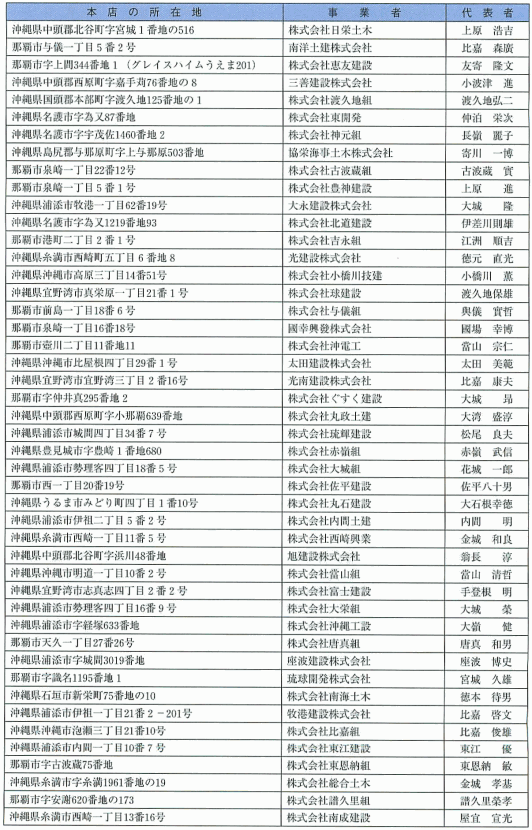

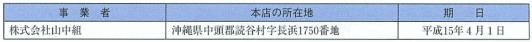

関係人以外の第18表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に会社分割により,「分割の状況」欄記載のとおり,第19表記載の事業者に対し,建設業に関する営業を承継させており,以後,建設業を営んでいない。 |

| iv |

関係人以外の第20表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に建設業を廃業している。 |

| v |

関係人以外の第21表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に合併したことにより消滅している。 |

| vi |

関係人以外の第22表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日以降,「事由」欄記載の事由により事業活動の全部を取りやめている。 |

| vii |

関係人以外の第23表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日ころ以降,事実上事業活動の全部を取りやめている。 |

|

|

(b) |

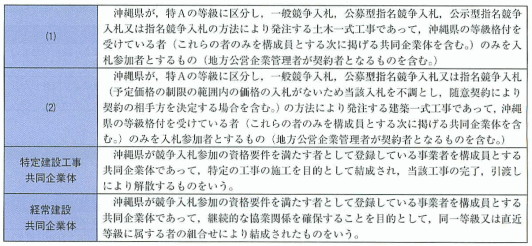

| i |

沖縄県は,土木一式工事(地方公営企業管理者が契約者となるものを含む。以下同じ。)の大部分を一般競争入札,公募型指名競争入札,公示型指名競争入札又は指名競争入札(以下(ア)において「競争入札」という。)の方法により発注していた。

このうち,一般競争入札については,沖縄県が競争入札参加の資格要件を満たす者として登録している事業者(以下「有資格者」という。)を構成員とする特定建設工事共同企業体を対象に,公告により所定の資格要件を付して入札の参加希望者を募り,当該資格要件を満たすことを確認した上で当該入札の参加者とし,その者に対して当該確認の結果を通知していた。

公募型指名競争入札及び公示型指名競争入札については,有資格者を構成員とする特定建設工事共同企業体を対象に,入札ごとに公表することにより所定の資格要件を付して入札の参加希望者を公募し,当該資格要件を満たす入札の参加希望者の中から当該入札の参加者を指名していた。

指名競争入札については,有資格者及び有資格者を構成員とする経常建設共同企業体の中から当該入札の参加者を指名していた。 |

| ii |

沖縄県は,競争入札の方法により発注する土木一式工事について,平成14年1月から一部を除き設計金額を事前に公表し,平成16年4月(教育委員会が契約に関する事務を行う工事にあっては,同年5月)から設計金額に代えて予定価格を事前に公表していた。 |

| iii |

沖縄県は,自らが発注する土木一式工事の競争入札に参加を希望する有資格者のうち沖縄県の区域に主たる営業所を有する者をその事業規模等により特A,A,B,C又はDのいずれかの等級に格付しており,当該格付を2年ごとに見直している。 |

| iv |

沖縄県は,自らが発注する土木一式工事について,その工事の設計金額によって特A,A,B,C又はDのいずれかの等級に区分し,その発注に当たっては,原則として,前記区分に対応する等級に格付している者を競争入札の参加者としている。 |

|

|

(c) |

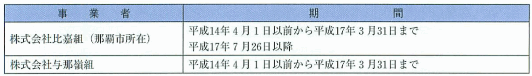

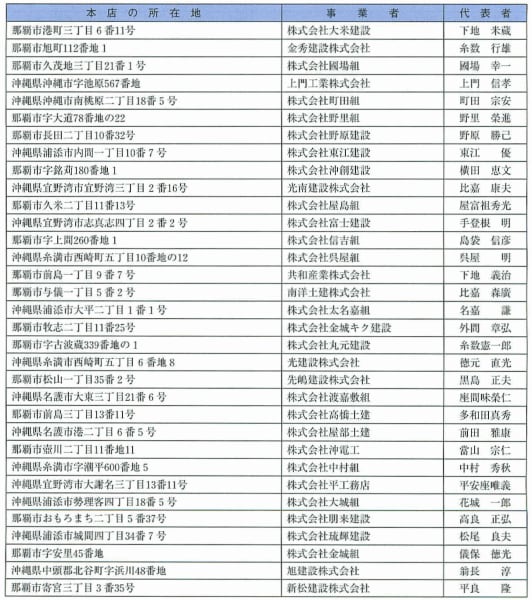

100社,第17表記載の事業者,第18表記載の事業者,第20表記載の事業者,第21表記載の事業者,第22表記載の事業者及び第23表記載の事業者の109社(以下「109社」という。)は,遅くとも平成14年4月1日以降(第24表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期間」欄記載の期間),いずれも,沖縄県から土木一式工事について特Aの等級に格付されていた。 |

| b |

(a) |

沖縄県が発注する土木一式工事については,かねてから,入札参加者間で受注に関する調整が行われてきたところ,109社は,遅くとも平成14年4月1日(第25表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄記載の年月日ころ)以降,第15表(1)記載の工事(以下「沖縄県発注の特定土木工事」という。)について,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため

| i |

沖縄県から競争入札の参加に係る通知又は指名を受けた者又は特定建設工事共同企業体の代表者は,沖縄県浦添市所在の沖縄県建設会館等の会議室において「研究会」等と称する会合(以下「研究会」という。)を開催して,当該工事について受注を希望する者又は特定建設工事共同企業体(以下「受注希望者」という。)は,自己以外の入札参加者に対してその旨表明し |

|

(i) |

受注希望者が1名のときは,当該受注希望者を当該工事を受注すべき者又は特定建設工事共同企業体(以下「受注予定者」という。)とする |

|

(ii) |

受注希望者が複数のときは,工事場所,受注の状況,過去に受注した工事との継続性等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

(iii) |

前記(ii)の話合いにより受注予定者を決定できないときは,調停(受注希望者以外の入札参加者による多数決等の方法をいう。以下同じ。)により受注予定者を決定する |

| ii |

(i) |

設計金額又は予定価格が事前に公表される物件のうち研究会において入札参加者間で設計金額又は予定価格に近似した価格を入札参加者の入札価格の基準となる価格(以下「基準価格」という。)として定める場合にあっては,受注予定者(特定建設工事共同企業体が受注予定者となったときにあってはその代表者)は当該基準価格を下回るように受注すべき価格を定め,受注予定者以外の者は当該基準価格以上の価格で入札することにより |

|

(ii) |

基準価格を定めない場合又は設計金額若しくは予定価格が事前に公表されない場合にあっては,受注予定者(特定建設工事共同企業体が受注予定者となったときにあってはその代表者)は受注すべき価格を定め,受注予定者以外の者は受注予定者が受注すべき価格を上回る価格で入札することにより |

|

受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |

| iii |

受注予定者を決定したにもかかわらず受注予定者以外の者が受注予定者の定めた価格より低い価格で入札することにより受注した場合又は受注希望者が調停により受注予定者を決定することを拒否した場合には,「ペナルティー」と称して,その者が研究会において受注希望を表明することを一定期間禁止し,当該期間,受注予定者となることができないようにする |

旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

|

(b) |

109社は,前記(a)の合意の下で

| i |

沖縄県を北部地区,中部地区,浦添・西原地区,那覇地区,南部地区及び先島地区の6地区に分け,事業者ごとに所属する地区を定める |

| ii |

各社の土木一式工事に関する営業担当者の中から,「代表世話役」等と称する者を選任するとともに,前記iの地区ごとに「世話役」等と称する者を選任し,「全体会議」等と称する会合において,これらの者の紹介などを行う |

| iii |

「代表世話役」等と称する者及び「世話役」等と称する者らは,研究会における受注予定者を決定するための話合いにおいて,司会進行役を務める |

などしていた。 |

| c |

109社は,前記bにより,沖縄県発注の特定土木工事の大部分を受注していた。 |

| d |

(a) |

第17表記載の事業者及び第22表中(1)記載の事業者は平成15年4月1日以降,第20表中(1)記載の事業者及び第26表記載の事業者は平成17年4月1日以降,沖縄県から土木一式工事について特Aの等級からAの等級に格付が変更されたことにより,沖縄県発注の特定土木工事の入札に参加していないため,前記b(a)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行っていない。 |

|

(b) |

平成17年6月7日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,100社及び第23表記載の事業者から第26表記載の事業者を除いた93社は,前記b(a)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめた。 |

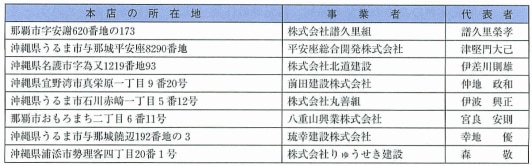

(イ) 建築一式工事関係(平成18年(措)第2号)

| a |

(a) |

| i |

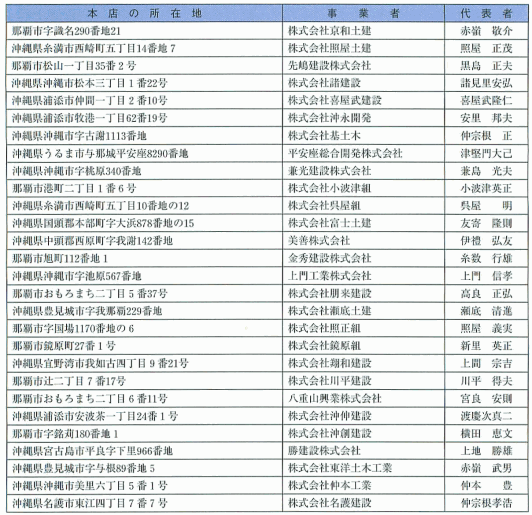

関係人103社(以下「103社」という。)のうち,第28表記載の事業者は,それぞれ,「合併等の状況」欄記載のとおり,合併,商号変更又は組織変更を行ったものである。 |

| ii |

関係人以外の第29表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営む者である。 |

| iii |

関係人以外の第30表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に会社分割又は営業譲渡により,「分割等の状況」欄記載のとおり,第31表記載の事業者に対し,建設業に関する営業を承継させており,以後,建設業を営んでいない。 |

| iv |

関係人以外の第32表記載の事業者は,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,建設業法の規定に基づく許可の更新を受けなかったことにより,「期日」欄記載の年月日以降,建設業を営んでいない。 |

| v |

関係人以外の第33表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に建設業を廃業している。 |

| vi |

関係人以外の第34表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日に合併したことにより消滅している。 |

| vii |

関係人以外の第35表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日以降,「事由」欄記載の事由により事業活動の全部を取りやめている。 |

| viii |

関係人以外の第36表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき沖縄県知事の許可を受け,沖縄県の区域において建設業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日ころ以降,事実上事業活動の全部を取りやめている。 |

|

|

(b) |

| i |

沖縄県は,建築一式工事(地方公営企業管理者が契約者となるものを含む。以下同じ。)の大部分を一般競争入札,公募型指名競争入札又は指名競争入札(以下(イ)において「競争入札」という。)の方法により発注していた。

このうち,一般競争入札については,沖縄県が競争入札参加の資格要件を満たす者として登録している事業者(以下「有資格者」という。)を構成員とする特定建設工事共同企業体を対象に,公告により所定の資格要件を付して入札の参加希望者を募り,当該資格要件を満たすことを確認した上で当該入札の参加者とし,その者に対して当該確認の結果を通知していた。

公募型指名競争入札については,有資格者を構成員とする特定建設工事共同企業体を対象に,入札ごとに公表することにより所定の資格要件を付して入札の参加希望者を公募し,当該資格要件を満たす入札の参加希望者の中から当該入札の参加者を指名していた。

指名競争入札については,有資格者及び有資格者を構成員とする経常建設共同企業体の中から当該入札の参加者を指名していた。

なお,沖縄県は,予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無いため当該入札を不調とし,随意契約により契約の相手方を決定する場合には,当該入札において最低の価格で入札した入札参加者とその次に低い価格で入札した入札参加者の2名から改めて見積書を徴して,2名のうち低い見積金額を提示した入札参加者と契約していた。 |

| ii |

沖縄県は,競争入札の方法により発注する建築一式工事について,平成14年1月から一部を除き設計金額を事前に公表し,平成16年4月(教育委員会が契約に関する事務を行う工事にあっては,同年5月)から設計金額に代えて予定価格を事前に公表していた。 |

| iii |

沖縄県は,自らが発注する建築一式工事の競争入札に参加を希望する有資格者のうち沖縄県の区域に主たる営業所を有する者をその事業規模等により特A,A,B,C又はDのいずれかの等級に格付しており,当該格付を2年ごとに見直している。 |

| iv |

沖縄県は,自らが発注する建築一式工事について,その工事の設計金額によって特A,A,B,C又はDのいずれかの等級に区分し,その発注に当たっては,原則として,前記区分に対応する等級に格付している者を競争入札の参加者としている。 |

|

|

(c) |

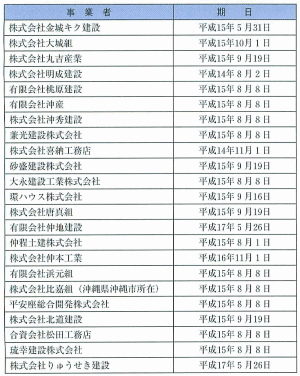

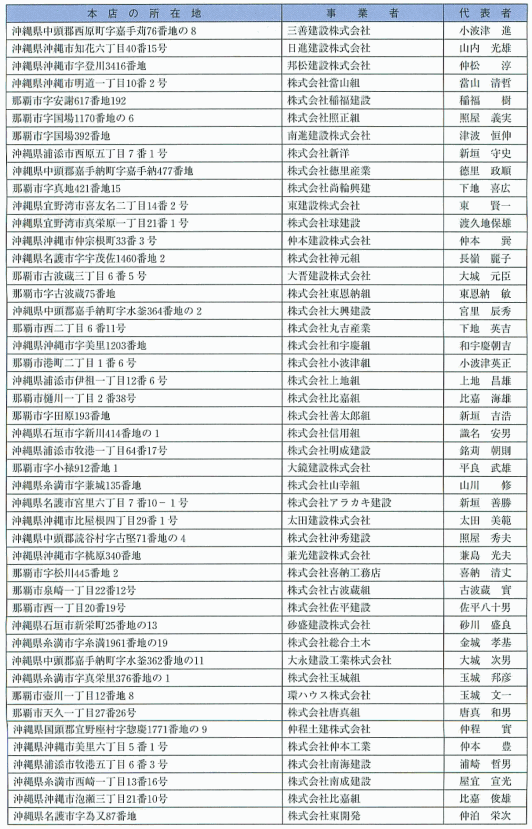

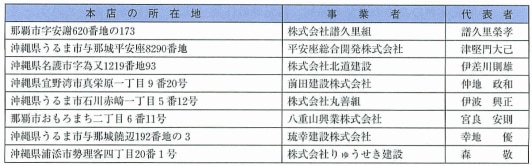

103社,第29表記載の事業者,第30表記載の事業者,第32表記載の事業者,第33表記載の事業者,第34表記載の事業者,第35表記載の事業者及び第36表記載の事業者の117社(以下「117社」という。)は,遅くとも平成14年4月1日以降(第37表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期間」欄記載の期間),いずれも,沖縄県から建築一式工事について特Aの等級に格付されていた。 |

| b |

(a) |

沖縄県が発注する建築一式工事については,かねてから,入札参加者間で受注に関する調整が行われてきたところ,117社は,遅くとも平成14年4月1日(第38表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期日」欄記載の年月日ころ)以降,第15表(2)記載の工事(以下「沖縄県発注の特定建築工事」という。)について,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため

| i |

沖縄県から競争入札の参加に係る通知又は指名を受けた者又は特定建設工事共同企業体の代表者は,沖縄県浦添市所在の沖縄県建設会館等の会議室において「研究会」等と称する会合(以下「研究会」という。)を開催するなどして,当該工事について受注を希望する者又は特定建設工事共同企業体(以下「受注希望者」という。)は,自己以外の入札参加者に対してその旨表明し |

|

(i) |

受注希望者が1名のときは,当該受注希望者を当該工事を受注すべき者又は特定建設工事共同企業体(以下「受注予定者」という。)とする |

|

(ii) |

受注希望者が複数のときは,工事場所,受注の状況等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する |

|

(iii) |

前記(ii)の話合いにより受注予定者を決定できないときは,調停(受注希望者以外の入札参加者による多数決等の方法をいう。以下同じ。)により受注予定者を決定する |

| ii |

(i) |

設計金額又は予定価格が事前に公表される物件のうち研究会において入札参加者間で設計金額又は予定価格に近似した価格を入札参加者の入札価格の基準となる価格(以下「基準価格」という。)として定める場合にあっては、受注予定者(特定建設工事共同企業体が受注予定者となったときにあってはその代表者)は当該基準価格を下回るように受注すべき価格を定め,受注予定者以外の者は当該基準価格以上の価格で入札することにより |

|

(ii) |

基準価格を定めない場合又は設計金額若しくは予定価格が事前に公表されない場合にあっては,受注予定者(特定建設工事共同企業体が受注予定者となったときにあってはその代表者)は受注すべき価格を定め,受注予定者以外の者は受注予定者が受注すべき価格を上回る価格で入札することにより |

|

受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力する |

| iii |

受注予定者を決定したにもかかわらず受注予定者以外の者が受注予定者の定めた価格より低い価格で入札することにより受注した場合又は受注希望者が調停により受注予定者を決定することを拒否した場合には,「ペナルティー」と称して,その者が研究会において受注希望を表明することを一定期間禁止し,当該期間,受注予定者となることができないようにする |

旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

|

(b) |

117社は,前記(a)の合意の下で

| i |

沖縄県を北部地区,中部地区,浦添・西原地区,那覇地区,南部地区及び先島地区の6地区に分け,事業者ごとに所属する地区を定める |

| ii |

各社の建築一式工事に関する営業担当者の中から,前記iの地区ごとに「代表世話役」等と称する者及び「世話役」等と称する者を選任し,「全体会議」等と称する会合において,これらの者の紹介などを行う |

| iii |

「代表世話役」等と称する者及び「世話役」等と称する者らは,研究会における受注予定者を決定するための話合いにおいて,司会進行役を務める |

| などしていた。 |

|

| c |

117社は,前記bにより,沖縄県発注の特定建築工事のほとんどすべてを受注していた。 |

| d |

(a) |

第29表記載の事業者,第32表記載の事業者,第33表中(2)記載の事業者及び第35表中(1)記載の事業者は平成15年4月1日以降,第39表記載の事業者は平成17年4月1日以降,沖縄県から建築一式工事について特Aの等級からAの等級に格付が変更されたことにより,沖縄県発注の特定建築工事の入札に参加していないため,前記b(a)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行っていない。 |

|

(b) |

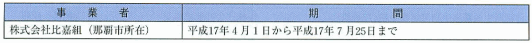

第40表中(1)記載の事業者は平成17年4月1日以降,第40表中(2)記載の事業者は平成17年4月1日から同年7月25日までの間,沖縄県の建設工事入札参加資格審査の申請を行わなかったことにより,沖縄県発注の特定建築工事の入札に参加していないため,前記b(a)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行っていない。 |

|

(c) |

平成17年6月7日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,103社,第33表中(1)記載の事業者及び第36表中(1)記載の事業者から第39表記載の事業者及び第40表記載の事業者を除いた101社は,前記b(a)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめた。 |

ウ 排除措置

(ア) 土木一式工事関係(平成18年(措)第1号)

100社に対し,次のとおり命令した。

| a |

沖縄県発注の特定土木工事について,遅くとも平成14年4月1日(第25表記載の事業者にあっては,それぞれ,遅くとも「期日」欄記載の年月日ころ)以降行っていた,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認しなければならない。この場合において,第27表記載の90社は,取締役会の決議によりその旨を確認しなければならない。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,自社を除く99社及び沖縄県に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,沖縄県発注の特定土木工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,沖縄県が競争入札の方法により発注する土木一式工事(地方公営企業管理者が契約者となるものを含む。)について,受注予定者を決定してはならない。 |

| d |

前記cの旨を確認しなければならない。この場合において,第27表記載の90社は,取締役会の決議によりその旨を確認しなければならない。 |

(イ) 建築一式工事関係(平成18年(措)第2号)

103社に対し,次のとおり命令した。

| a |

沖縄県発注の特定建築工事について,遅くとも平成14年4月1日(第38表記載の事業者にあっては,それぞれ,遅くとも「期日」欄記載の年月日ころ)以降行っていた,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認しなければならない。この場合において,第41表記載の87社は,取締役会の決議によりその旨を確認しなければならない。 |

| b |

それぞれ,次の事項を,自社を除く102社及び沖縄県に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,沖縄県発注の特定建築工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,沖縄県が競争入札の方法により発注する建築一式工事(地方公営企業管理者が契約者となるものを含む。)について,受注予定者を決定してはならない。 |

| d |

前記cの旨を確認しなければならない。この場合において,第41表記載の87社は,取締役会の決議によりその旨を確認しなければならない。 |

第15表

第16表 関係人中,合併等を行った事業者

|

第17表

|

関係人以外の者で,特Aの等級からAの等級に格付が変更されたことにより,沖縄県発注の特定土木工事の入札に参加しなくなった事業者

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第18表

|

関係人以外の者で,会社分割により建設業に関する営業を承継させた事業者

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第19表

|

関係人中,関係人以外の者から会社分割により建設業に関する営業を承継した事業者

|

第20表 関係人以外の者で,建設業を廃業した事業者

(1)

|

| (平成18年3月29日現在) |

(2)

|

| (平成18年3月29日現在) |

第21表 関係人以外の者で,合併により消滅した事業者

|

第22表

|

関係人以外の者で,事業活動の全部を取りやめている事業者

|

(1)

|

| (平成18年3月29日現在) |

(2)

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第23表

|

関係人以外の者で,事実上事業活動の全部を取りやめている事業者

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第24表

|

合意に途中参加した事業者,沖縄県発注の特定土木工事の入札に参加しなくなった事業者,建設業に関する営業を承継させたことにより以後建設業を営んでいない事業者,建設業に関する営業を承継した事業者,建設業を廃業した事業者,合併により消滅した事業者及び事業活動の全部を取りやめている事業者が特Aの等級に格付されていた期間

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

第25表 関係人中,合意に中途参加した事業者

|

第26表

|

関係人中,特Aの等級からAの等級に格付が変更されたことにより,沖縄県発注の特定土木工事の入札に参加しなくなった事業者

|

|

第27表

|

関係人中,排除措置について取締役会の決議により確認する必要のある者

|

第28表 関係人中,合併等を行った事業者

|

第29表

|

関係人以外の者で,特Aの等級からAの等級に格付が変更されたことにより,沖縄県発注の特定土木工事の入札に参加しなくなった事業者

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第30表

|

関係人以外の者で,会社分割等により建設業に関する営業を承継させた事業者

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第31表

|

関係人中,関係人以外の者から会社分割等により建設業に関する営業を承継した事業者

|

|

第32表

|

関係人以外の者で,建設業法の規定に基づく許可の更新を受けなかったことにより建設業を営んでいない事業者

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

第33表 関係人以外の者で,建設業を廃業した事業者

(1)

|

| (平成18年3月29日現在) |

(2)

|

| (平成18年3月29日現在) |

第34表 関係人以外の者で,合併により消滅した事業者

第35表 関係人以外の者で,事業活動の全部を取りやめている事業者

(1)

(2)

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第36表

|

関係人以外の者で,事実上事業活動の全部を取りやめている事業者

|

(1)

|

| (平成18年3月29日現在) |

(2)

|

| (平成18年3月29日現在) |

|

第37表

|

合意に中途参加した事業者,沖縄県発注の特定建設工事の入札に参加しなくなった事業者,建設業に関する営業を承継させたことにより以後建設業を営んでいない事業者,建設業に関する営業を承継した事業者,建設業法の規定に基づく許可の更新を受けなかったことにより建設業を営んでいない事業者,建設業を廃業した事業者,合併により消滅した事業者,事業活動の全部を取りやめている事業者及び事実上事業活動の全部を取りやめている事業者が特Aの等級に格付されていた期間

|

|

| (平成18年3月29日現在) |

第38表 関係人中,合意に中途参加した事業者

|

第39表

|

関係人中,特Aの等級からAの等級に格付が変更されたことにより,沖縄県発注の特定建設工事の入札に参加しなくなった事業者

|

|

第40表

|

関係人中,沖縄県の建設工事入札参加資格審査の申請を行わなかったことにより,沖縄県発注の特定建築工事の入札に参加しなくなった事業者

|

(1)

(2)

|

第41表

|

関係人中,排除措置について取締役会の決議により確認する必要のある者

|

2 独占禁止法第19条違反事件

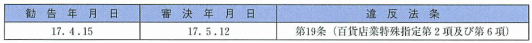

(1) (株)フジに対する件(平成17年(勧)第9号)

ア 関係人

イ 違反事実等

| (ア) |

a |

(株)フジ(以下「フジ」という。)は,食料品,衣料品,日用雑貨品等の小売業を営む,いわゆる総合量販店業者であって,平成16年11月末日現在,徳島県,香川県,愛媛県及び高知県の四国4県並びに中国地区のうち広島県及び山口県の区域において,「フジグラン」,「パルティ・フジ」,「フジ」及び「ヴェスタ」と称する小売店舗を85店舗展開しているところ,これらの店舗のうち,政令指定都市の区域内に所在する9店舗中4店舗の売場面積は3,000平方メートル以上であり,政令指定都市以外の区域内に所在する76店舗中70店舗の売場面積は1,500平方メートル以上である。 |

|

b |

フジの平成15年3月1日から平成16年2月29日までの間の売上高は約2982億円であり,四国4県の区域における総合量販店業者の中で,最大手の業者である。 |

|

c |

フジと継続的な取引関係にある食料品,衣料品,日用雑貨品等の納入業者(以下「納入業者」という。)は,約1,700名であるところ,納入業者にとって,フジは重要な取引先であり,納入業者の多くは,フジとの納入取引の継続を強く望んでいる状況にある。このため,納入業者の多くは,フジとの納入取引を継続する上で,納入する商品の品質,納入価格等の取引条件とは別に,フジからの種々の要請に従わざるを得ない立場にあり,その取引上の地位はフジに対して劣っている。 |

|

d |

フジは,納入業者との間の納入取引のほとんどすべてについて,買取りを条件としており,各商品部の仕入担当者(以下「バイヤー」という。)が納入業者との間で事前に納入価格等の取引条件を交渉の上決定している。 |

| (イ) |

フジは,かねてから,自社の店舗の新規オープン及び改装オープンに際し,自社の販売業務のための商品の陳列,補充等の作業(以下「陳列等作業」という。)を納入業者に行わせることとし,あらかじめ納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,納入業者との間の納入取引に影響を及ぼし得るバイヤーから納入業者に対し,陳列等作業を行わせるためにその従業員等の派遣を受けることを必要とする店舗,日時,人数等を指定し,納入業者の負担で,その従業員等を派遣するよう要請している。

これらの要請を受けた納入業者の多くは,フジとの納入取引を継続して行う立場上,陳列等作業を行うためのものであるにもかかわらず,その要請に応じることを余儀なくされている。例えば,フジは,平成15年1月から平成16年11月末の間に,新規オープンした9店舗のうち8店舗及び改装オープンした13店舗のすべてにおいて,陳列等作業を行わせるため,納入業者に対し,その従業員等を派遣するよう要請しており,納入業者に少なくとも延べ約1万7000人の従業員等を派遣させ,使用している。 |

| (ウ) |

フジは,かねてから,衣料品等の在庫商品について,従来の店頭表示価格から値引販売しているところ,納入業者との間の納入取引に影響を及ぼし得るバイヤーから当該在庫商品を納入した納入業者に対し,当該値引販売に伴う利益の減少に対処するために必要な額を値引きするよう要請し,当該額を当該納入業者に支払うべき代金の額から減じている。

これらの要請を受けた納入業者の多くは,フジとの納入取引を継続して行う立場上,当該納入業者が負うべき責任がないにもかかわらず,代金の減額を受け入れることを余儀なくされている。

フジは,代金の減額をほぼ毎月行っており,例えば,平成16年1月から平成16年11月までの間に,少なくとも2億円減額していた。 |

ウ 排除措置

フジに対し,次の措置を採るよう命じた。

| (ア) |

自社の店舗の新規オープン及び改装オープンに際し,自社の販売業務のための商品の陳列,補充等の作業を行わせるために,その取引上の地位が自社に対して劣っている自社と継続的な取引関係にある食料品,衣料品,日用雑貨品等の納入業者に対し,その従業員等を派遣するよう要請している行為を取りやめること。 |

| (イ) |

その取引上の地位が自社に対して劣っている自社と継続的な取引関係にある衣料品等の納入業者に対し,買取りを条件として納入された商品について,その在庫商品を値引販売した際に,納入業者が負うべき責任がないにもかかわらず,支払うべき代金の額から当該値引販売に伴う利益の減少に対処するために必要な額を減じている行為を取りやめること。 |

| (ウ) |

次のa及びcの事項を自社と継続的な取引関係にある食料品,衣料品,日用雑貨品等の納入業者に,また,次のb及びdの事項を自社と継続的な取引関係にある衣料品等の納入業者にそれぞれ通知するとともに,次のaからdまでの事項を自社の従業員に周知徹底すること。

| a |

前記(ア)に基づいて採った措置 |

| b |

前記(イ)に基づいて採った措置 |

| c |

今後,前記(ア)の行為と同様の行為を行わない旨 |

| d |

今後,前記(イ)の行為と同様の行為を行わない旨 |

|

| (エ) |

今後,前記(ア)又は(イ)の行為と同様の行為を行わないこと。 |

| (オ) |

今後,前記(ア)又は(イ)の行為と同様の行為を行うことがないよう,独占禁止法の遵守に関する行動指針に基づき仕入担当者に対する独占禁止法に関する研修及び法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じること。 |

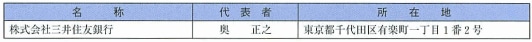

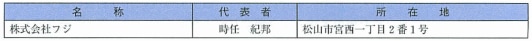

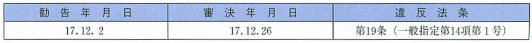

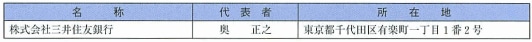

(2) (株)三井住友銀行に対する件(平成17年(勧)第20号)

ア 関係人

イ 違反事実等

| (ア) |

a |

(株)三井住友銀行(以下「三井住友銀行」という。)は,銀行法の規定に基づき内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者であって,平成15年3月17日に(株)わかしお銀行が,(株)三井住友銀行(平成13年4月1日に(株)住友銀行が(株)さくら銀行を吸収合併して商号変更したもの。以下「旧三井住友銀行」という。)を吸収合併し,現商号に変更したものである。 |

|

b |

三井住友銀行の平成17年3月末日現在における総資産額は約91兆円であり,総資産額につき我が国の銀行業界において第1位の地位にある。 |

|

c |

平成11年3月,(株)住友銀行及び(株)さくら銀行がそれぞれ金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年10月22日法律第143号)に基づき,預金保険機構から両行の優先株式の引受けによる公的資金の注入を受けたため,両行の事業を承継した三井住友銀行は,同法第5条の規定に基づき,内閣総理大臣に対して,経営の合理化,資金の貸付けその他信用供与の円滑化,財務内容の健全性,業務の健全かつ適切な運営の確保等のための方策を定めた計画を提出し,同計画に従って資産の圧縮や収益力強化に向けた経営の合理化を推進し,収益の向上に努めている。 |

|

d |

| (a) |

金融機関は,特に中小事業者に対して変動金利により融資を行う場合,最優遇顧客に対する貸出金利として自行で設定している短期プライムレートと称する基準金利に,融資を受ける事業者の信用状況等を踏まえて一定の利率を上乗せした貸出金利を設定している。 |

| (b) |

我が国では,長らくデフレ状況にあり,消費者物価指数は前年比マイナス傾向が続いていることから,短期金利は長期的に低い水準にあり,平成8年9月以降,主要な都市銀行の短期プライムレートは1.5パーセント前後で推移しており,特に,平成13年3月以降は1.375パーセントという極めて低い水準で推移している。 |

|

|

e |

三井住友銀行は,主として変動金利で融資を行う機会を利用して,融資とは別の商品である金利スワップを販売しているところ,金融機関から変動金利による借入れを受けている事業者は,三井住友銀行から変動金利を受け取り,固定金利を支払うことを内容とする金利スワップを購入することによって,金融機関からの借入れに係る変動金利を固定化することが可能となり,金利上昇リスクのヘッジをすることができる。 |

|

f |

三井住友銀行と融資取引を行っている事業者,特に中小事業者の中には

| (a) |

金融機関からの借入れのうち,主として三井住友銀行からの借入れによって資金需要を充足している |

| (b) |

三井住友銀行からの借入れについて,直ちに他の金融機関から借り換えることが困難である |

| (c) |

事業のための土地や設備の購入に当たって三井住友銀行からの融資を受けられる旨が示唆された後,当該土地や設備の購入契約を進めたことから,当該融資を受けることができなければ他の方法による資金調達が困難であるなど,当面,三井住友銀行からの融資に代えて,三井住友銀行以外の金融機関からの融資等によって資金手当てをすることが困難な事業者(以下「融資先事業者」という。)が存在する。融資先事業者は,三井住友銀行から融資を受けることができなくなると事業活動に支障を来すこととなるため,融資取引を継続する上で,融資の取引条件とは別に三井住友銀行からの種々の要請に従わざるを得ない立場にあり,その取引上の地位は三井住友銀行に対して劣っている。 |

|

|

g |

| (a) |

i |

旧三井住友銀行は,平成13年度以降,金利スワップの購入実績がない取引先に対して積極的に金利スワップの販売を推進すること等を内容とする,金利スワップの販売による収益の増加を目的とした事業計画を策定するなどして,金利スワップの販売に係る営業活動を積極的に行っていた。 |

|

ii |

三井住友銀行は,旧三井住友銀行の前記iの金利スワップの販売に係る営業活動の方針を引き継ぐとともに,金利スワップの契約期間が終了する事業者に対して金利スワップを再購入するよう積極的に要請すること等を内容とする,金利スワップの販売による収益の増加を目的とした事業計画を策定するなどして,金利スワップの販売に係る営業活動を積極的に行っている。 |

| (b) |

三井住友銀行(平成15年3月16日以前は,旧三井住友銀行。以下同じ。)は,前記(a)の事業計画に基づき各法人営業部(三井住友銀行が日本国内の各地域に置いている,事業者に対する営業活動の拠点。以下同じ。)の収益目標を設定し,同目標に基づき各法人営業部の営業担当者(以下「担当者」という。)に対し,一定の収益目標を課している。

三井住友銀行においては,前記収益目標の達成度を判断する場合,金利スワップの想定元本に一定の利率及び契約年数を乗じた額を当該金利スワップが販売された年度の収益として計算しており,担当者は,課せられた収益目標を達成するため,事業者に対して金利スワップを積極的に販売している。 |

| (c) |

三井住友銀行は,事業者における金融機関からの借入れ(特に,他の金融機関からの借入れ)に係る支払金利の種類,弁済条件等の個別の借入れの内容及び事業者における将来の金融機関からの借入れの予定について十分に検討することなく,また,金利スワップの想定元本又は契約期間が,金利上昇リスクのヘッジの対象となる借入れの元本又は契約期間を上回る設定(金利スワップの想定元本が契約期間中に金利上昇リスクのヘッジの対象とした借入れの元本を上回ることになる設定も含む。以下「オーバーヘッジ」という。)となる金利スワップの購入を提案し,販売している場合がある。 |

|

| (イ) |

a |

三井住友銀行は,融資先事業者から新規の融資の申込み又は既存の融資の更新の申込みを受けた場合に,融資に係る手続を進める過程において,融資先事業者に対し,金利スワップの購入を提案し,融資先事業者が同提案に応じない場合に

| (a) |

金利スワップの購入が融資を行うことの条件である旨,又は金利スワップを購入しなければ融資に関して通常設定される融資の条件よりも不利な取扱いをする旨明示する |

| (b) |

担当者に管理職である上司を帯同させて重ねて購入を要請するなどにより,金利スワップの購入が融資を行うことの条件である旨,又は金利スワップを購入しなければ融資に関して通常設定される融資の条件よりも不利な取扱いをする旨示唆する

ことにより金利スワップの購入を要請し,融資先事業者に金利スワップの購入を余儀なくさせる行為を行っている。 |

|

|

b |

三井住友銀行の前記aの行為について例示すると次のとおりである。

| (a) |

三井住友銀行は,平成14年,借入れの大部分を同行から受けており,定期的に生じる資金需要に係る融資を受けるために融資枠の更新を申し込んだ事業者に対して,当該事業者における個別の借入れの内容について十分に検討することなく,オーバーヘッジとなる金利スワップの購入を提案した。

三井住友銀行は,当該事業者が,金利スワップを必要としておらず,また,金利スワップに係る支払いによる金銭的負担も大きいと考え,複数回にわたる金利スワップの購入提案に応じなかったにもかかわらず,金利スワップを購入しなければ融資枠の更新に関して不利な取扱いを行う旨明示し,担当者に管理職である上司を帯同させるなどして重ねて金利スワップの購入を要請した。これにより,当該事業者は,融資枠の更新を受けるためには金利スワップを購入せざるを得ないと考え,金利スワップを購入することを余儀なくされた。 |

| (b) |

三井住友銀行は,平成15年,借入総額の半分以上を同行から受けており,運転資金の融資を申し込んだ事業者に対して,当該事業者における個別の借入れの内容について十分に検討することなく,オーバーヘッジとなる金利スワップの購入を提案した。

三井住友銀行は,当該事業者が既に同行から金利スワップを購入しており,新たな金利スワップを購入すれば融資に係る支払金利以外の金銭的負担が増加することとなり,また,金利上昇リスクのヘッジを行う必要があるほど変動金利が上昇することは当面ないと考え,複数回にわたる金利スワップの購入提案に応じなかったにもかかわらず,担当者に管理職である上司を帯同させるなどして重ねて金利スワップの購入を要請することにより,金利スワップの購入が融資を行うことの条件である旨示唆した。これにより,当該事業者は,融資を受けるためには金利スワップを購入せざるを得ないと考え,金利スワップを購入することを余儀なくされた。 |

| (c) |

三井住友銀行は,平成15年,借入れの相当額を同行から受けており,支払手形の決済資金を手当てするために短期融資を申し込んだ事業者に対して,支払手形の決済日までに他の金融機関から融資を受けることが困難である時期に,当該事業者における個別の借入れの内容について十分に検討することなく,オーバーヘッジとなる金利スワップの購入を提案した。

三井住友銀行は,当該事業者が,融資に係る支払金利以外の金銭的負担が増加することとなり,また,金利上昇リスクのヘッジを行う必要があるほど変動金利が上昇することは当面ないと考え,複数回にわたる金利スワップの購入提案に応じなかったにもかかわらず,金利スワップを購入することが融資を行うことの条件であるように認識させる文書を提示し,担当者に管理職である上司を帯同させるなどして重ねて金利スワップの購入を要請することにより,金利スワップの購入が融資を行うことの条件である旨示唆した。これにより,当該事業者は,融資を受けるためには金利スワップを購入せざるを得ないと考え,金利スワップを購入することを余儀なくされた。 |

| (d) |

三井住友銀行は,平成16年,借入れのすべてを同行から受けており,設備資金等の手当てのために融資を申し込んだ事業者に対して,当該事業者における個別の借入れの内容について十分に検討することなく,当該融資を行う旨示唆した後,当該事業者に既に販売していた金利スワップがオーバーヘッジとなっていたにもかかわらず,新たな金利スワップの購入を提案した。

三井住友銀行は,当該事業者が既に同行から金利スワップを購入しており,新たな金利スワップを購入すれば金銭的負担が増加することとなり,また,金利上昇リスクのヘッジを行う必要があるほど変動金利が上昇することは当面ないと考え,複数回にわたる金利スワップの購入提案に応じなかったにもかかわらず,融資実行日の前日に至るまで金利スワップを購入するよう重ねて要請することにより,金利スワップの購入が融資を行うことの条件である旨示唆した。これにより,当該事業者は,融資を受けるためには金利スワップを購入せざるを得ないと考え,金利スワップを購入することを余儀なくされた。 |

|

|

c |

三井住友銀行のこれらの行為の結果,金利スワップの購入を余儀なくされた融資先事業者は,融資に係る支払金利に加えて,当該金利スワップの契約期間において金利スワップに伴う固定金利と変動金利の差額を支払い続けなければならず,また,当該金利スワップを契約期間中に解約しようとするには一括して所要の解約清算金を支払わなければならず,融資に係る支払金利以外の金銭的負担を強いられることとなっている。 |

ウ 排除措置

三井住友銀行に対し,次の措置を採るよう命じた。

| (ア) |

自行と融資取引関係にある事業者であって,その取引上の地位が自行に対して劣っているものに対して,融資に係る手続を進める過程において,金利スワップの購入を提案し,金利スワップを購入することが融資を行うことの条件である旨又は金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な取扱いをする旨を明示又は示唆することにより金利スワップの購入を要請し,金利スワップの購入を余儀なくさせる行為を取りやめること。 |

| (イ) |

次の事項を融資取引関係にある事業者に周知するとともに,自行の行員に周知徹底すること。

| a |

前記(ア)に基づいて採った措置 |

| b |

今後,前記(ア)の行為を行わない旨 |

|

| (ウ) |

今後,前記(ア)の行為を行わないこと。 |

| (エ) |

今後,前記(ア)の行為を行うことのないよう,次のa及びbの事項を行うために必要な措置を講じること。

| a |

次の事項を含む独占禁止法の遵守の観点からの金利スワップの取扱いに関する内部規定の整備 |

|

(a) |

自行と融資取引関係にある事業者であって,その取引上の地位が自行に対して劣っているものに対して,金利上昇リスクのヘッジをする手段として金利スワップの購入を提案する際には,金利スワップの想定元本及び契約期間を,当該事業者が金利上昇リスクのヘッジの対象とする借入れの元本及び契約期間に対して必要な範囲内で設定すること |

|

(b) |

自行と融資取引関係にある事業者であって,その取引上の地位が自行に対して劣っているものに対して,金利スワップを販売する際には,当該金利スワップの購入が融資を行うことの条件となるものではない旨及び当該金利スワップを購入しなくとも融資に関して不利な取扱いをしない旨を当該事業者に明確に知らせること |

| b |

各地域に所在する法人営業部の行員に対する前記内部規定及び独占禁止法の遵守に関する定期的な研修並びにそれらの遵守に関する法務担当者による定期的な監査 |

|

3 審判開始決定事件

公正取引委員会は,旧法においては,独占禁止法違反の疑いで審査を行い,同法に違反する事実があると認めて排除措置を採るよう勧告し(旧法第48条第1項及び第2項),勧告を受けたものが当該勧告を応諾しなかった場合において,事件を審判手続に付することが公共の利益に適合すると認めたときは,当該事件について事件の要旨を記載した文書をもって審判開始決定を行っていた(旧法第49条第1項及び第50条第2項)。

また,公正取引委員会は,旧法においては,違反行為がなくなった日から1年を経過(注)していることから勧告を行うことができないが,課徴金納付命令の対象となる場合に行った課徴金納付命令(旧法第48条の2第1項)に対し,相手方が不服を申立て,審判手続の開始請求をした場合には,課徴金に係る違反行為,課徴金の計算基礎及び法令の適用を記載した文書をもって審判開始決定を行っていた(旧法第48条の2第5項,第49条第2項)。

| (注) |

改正法において,排除措置を命ずることができる期間は,違反行為がなくなった日から3年を経過するまでとなった。 |

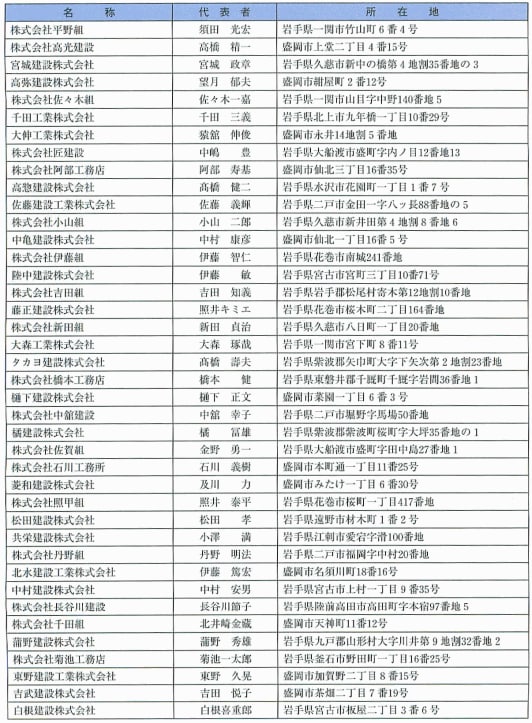

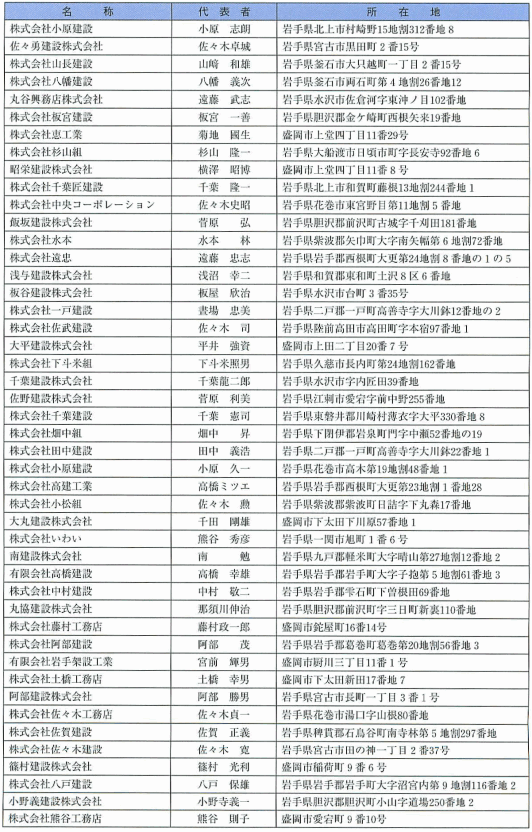

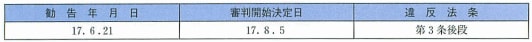

(1) (株)平野組ほか90社に対する件(平成17年(判)第14号)

ア 被審人

イ 審判開始決定の内容

| (ア) |

a |

被審人91社のうち,(株)水本は,水本建設(株)が平成17年8月1日に商号変更を行ったものである。 |

|

b |

被審人91社のうち,第42表記載の事業者は,「合併等の状況」欄記載のとおり,それぞれ,合併及び商号変更を行ったものである。 |

|

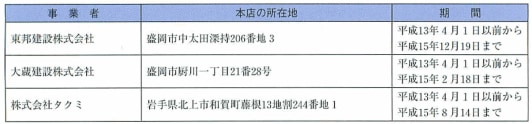

c |

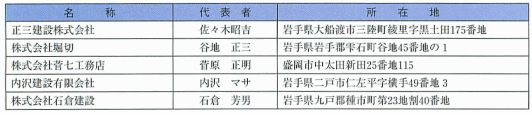

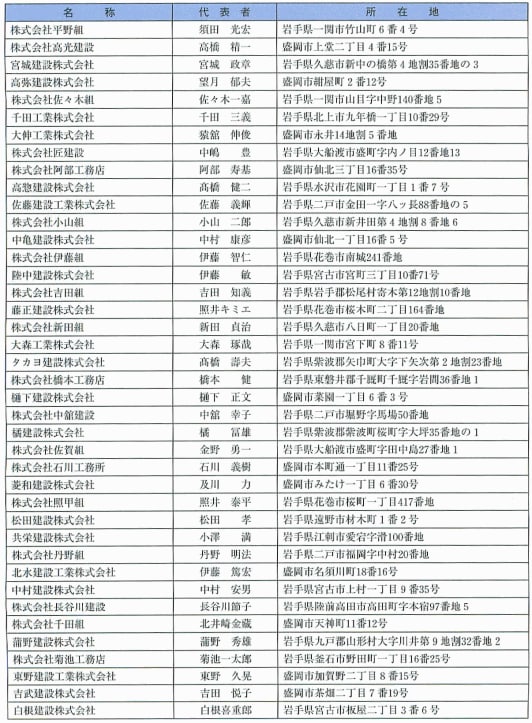

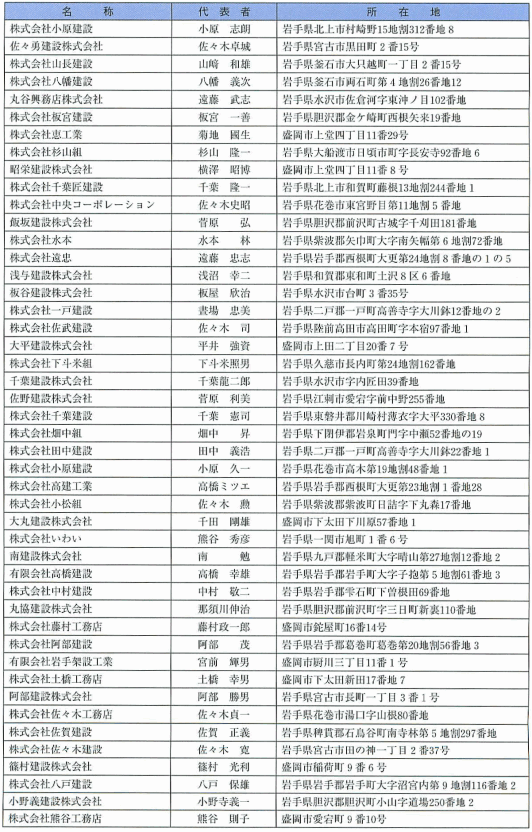

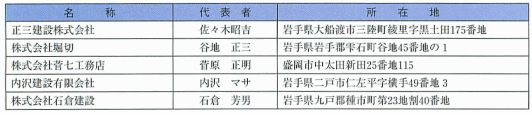

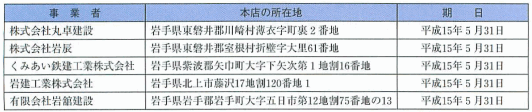

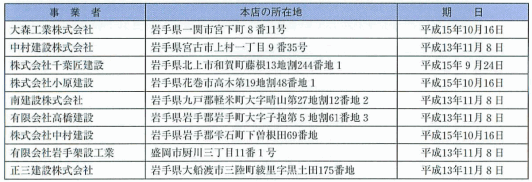

第43表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき岩手県知事の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営む者である。 |

|

d |

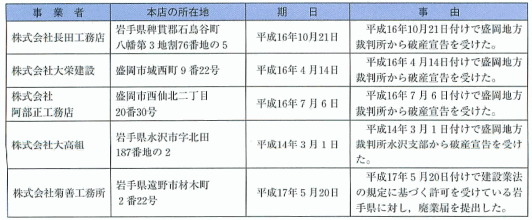

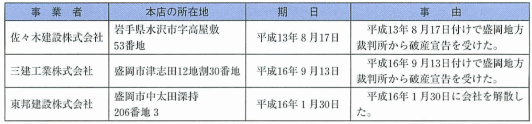

第44表記載の事業者は,それぞれ,「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき岩手県知事の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営んでいた者であるが,それぞれ,「期日」欄記載の年月日以降,「事由」欄記載の事由により,事業活動の全部を取りやめている。 |

|

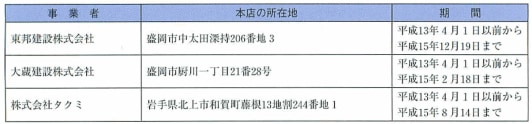

e |

大蔵建設(株)は,盛岡市厨川上一丁目21番28号に本店を置き,建設業法の規定に基づき岩手県知事の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営んでいた者であるが,平成15年2月18日に岩手県知事から建設業法の規定に基づく許可を取り消され,以後,建設業を営んでいない。 |

|

|

|

|

f |

また,(株)タクミは,岩手県北上市和賀町藤根13地割244番地1に本店を置き,建設業法の規定に基づき岩手県知事の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営んでいた者であるが,平成15年8月14日に(株)千葉重機に吸収合併されたことにより,消滅している。 |

|

g |

被審人91社,第43表記載の事業者,第44表記載の事業者,大蔵建設(株)及び(株)タクミの106社(以下「被審人91社及び15社」という。)は,各社の建築一式工事に関する営業責任者級の者で構成する「TST親交会」と称する会(以下「TST親交会」という。)を設けていた。

TST親交会は,平成6年11月1日に「トラスト・メンバーズ」という名称で発足し,平成14年12月1日に名称を変更したものであり,発足以降,会長を始め役員を置き,相互の親睦を図るとともに,役員会を開催するなどして,岩手県が発注する建築一式工事の入札のうち,同会員が参加する入札について情報交換を行っていた。

なお,TST親交会は,平成16年10月28日に解散した。 |

|

h |

| (a) |

岩手県は,建築一式工事の大部分を条件付一般競争入札,受注希望型指名競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)の方法により発注しており,条件付一般競争入札に当たっては,岩手県が競争入札参加の資格要件を満たす者として登録している事業者(以下「有資格者」という。)を対象に,公告により,一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該参加希望者の資格要件を確認した上で入札の参加者としており,受注希望型指名競争入札に当たっては,有資格者を対象に入札ごとに公表することにより,一定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該参加希望者の資格要件を確認した上で,地理的条件を優先しつつ,施工成績,技術的適性などを総合的に勘案して入札の参加者を指名しており,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から入札の参加者を指名している。また,岩手県は,共同施工方式により工事を施工するため,当該工事の発注の都度結成される特定共同企業体を入札の参加者とするときは,有資格者を構成員とする特定共同企業体を入札の参加者としている。 |

| (b) |

岩手県は,自らが発注する建築一式工事の競争入札に参加を希望する有資格者をその事業規模等によりA,B又はCのいずれかの等級に格付し,県営建設工事請負資格者名簿に登載しており,当該格付等を2年ごとに見直している。 |

| (c) |

岩手県は,建築一式工事の発注に当たり,予定価格が7000万円以上の建築一式工事については,原則として,Aの等級に格付している事業者のみを対象として発注しており,また,原則としてB又はCの等級に格付している事業者を対象として発注することとしている予定価格7000万円未満の建築一式工事であっても技術的な難易度が高い等の事情がある場合には,Aの等級に格付している事業者のみを対象として発注している。 |

|

|

i |

被審人91社及び15社は,遅くとも平成13年4月1日以降(第45表記載の事業者にあっては,それぞれ,「期間」欄記載の期間),いずれも,岩手県から建築一式工事についてAの等級に格付されていた。 |

| (イ) |

被審人91社及び15社は,遅くとも平成13年4月1日(第46表記載の事業者にあっては,それぞれ,遅くとも「期日」欄記載の年月日ころ)以降,岩手県が競争入札の方法により,Aの等級に格付している者のうち岩手県内に本店を置く者(これらの者のみを構成員とする特定共同企業体を含む。)のみを入札参加者として発注する建築一式工事(以下「岩手県発注の特定建築工事」という。)について,受注価格の低落防止等を図るため

| a |

過去に受注した工事との継続性,関連性等の事情により当該工事について受注を希望する者又は受注を希望する特定共同企業体(以下「受注希望者」という。)は,TST親交会又は「トラスト・メンバーズ」において定める会長等に対して,その旨表明し

| (a) |

受注希望者が1名のときは,その者を受注すべき者又は受注すべき特定共同企業体(以下「受注予定者」という。)とする |

| (b) |

受注希望者が複数のときは,過去に受注した工事との継続性,関連性等の事情を勘案して,受注希望者間の話合いにより,受注予定者を決定する |

|

| b |

受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力する 旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

|

| (ウ) |

被審人91社及び15社は,前記(イ)により,岩手県発注の特定建築工事の大部分を受注していた。 |

| (エ) |

a |

第43表記載の事業者は,「期日」欄記載の年月日ころ以降,岩手県から建築一式工事についてB又はCの等級に格付されたことにより,岩手県発注の特定建築工事の入札に参加しておらず,前記(イ)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を行っていない。 |

|

b |

平成16年10月26日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,被審人91社は,同日以降,前記(イ)の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |

第42表 被審人中,合併等を行った事業者

|

第43表

|

被審人以外の者で,B又はCの等級に格付されたことにより,それ以降,岩手県発注の特定建設工事の入札に参加しなくなった事業者

|

|

| (平成17年6月21日現在) |

第44表 被審人以外の者で,事業活動の全部を取りやめている事業者

|

| (平成17年6月21日現在) |

|

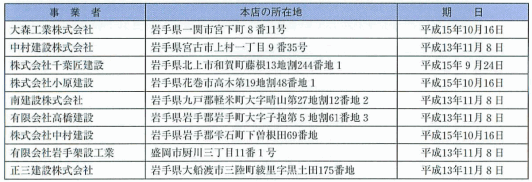

第45表

|

被審人,岩手県発注の特定建設工事の入札に参加しなくなった事業者,事業活動の全部を取りやめている事業者,建築業を営んでいない事業者及び吸収合併されたことにより消滅している事業者がAの等級に格付されていた期間

|

|

| (平成17年6月21日現在) |

第46表 被審人中,合意に中途参加した事業者

|

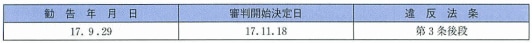

(2)

|

新日本製鐵(株)ほか4社に対する件(平成17年(判)第23号)及び三菱重工業(株)ほか4社に対する件(平成17年(判)第24号)

|

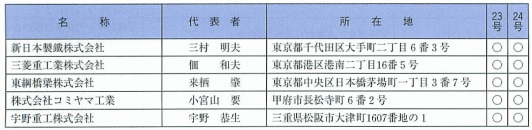

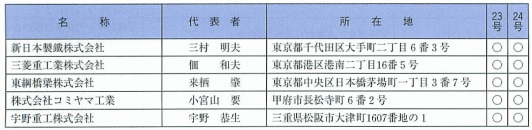

ア 被審人

| (注) |

東綱橋梁株式会社については,平成18年5月15日に,宇野重工業株式会社については,平成18年7月14日に,同意審決が行われている。 なお,次に掲げる国土交通省の関東地方整備局,東北地方整備局及び北陸地方整備局(以下「3地整」という。)発注工事関係並びに日本道路公団発注工事関係における関係人40社(以下「40社」という。)については、勧告を応諾したため,平成17年11月18日にこれらの者に対し,勧告審決(平成17年(勧)第12号及び平成17年(勧)第13号)を行っている(後記エ)。 |

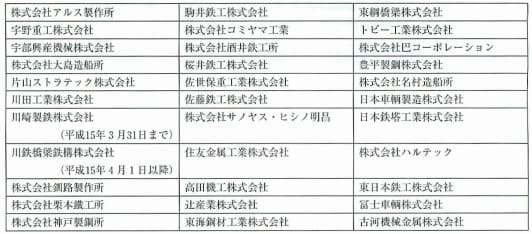

イ 関係人

ウ 審判開始決定の内容

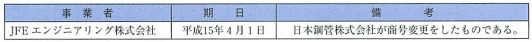

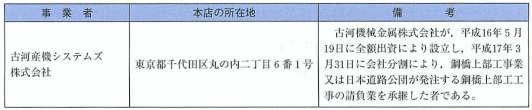

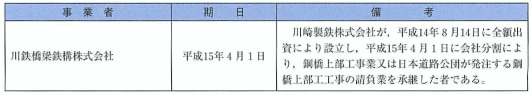

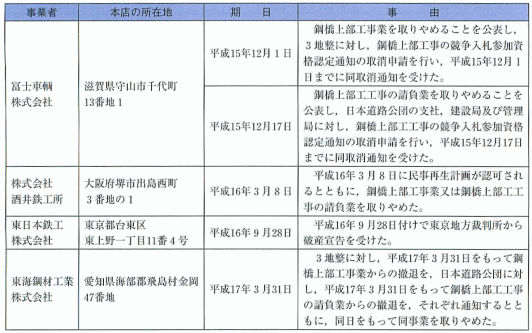

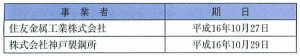

(ア) 3地整発注工事関係(平成17年(判)第23号)

| a |

(a) |

40社のうち,第49表記載の事業者は,同表の「期日」及び「備考」欄記載のとおり,商号変更をしたものである。

40社のうち,古河機械金属(株)(以下「古河機械金属」という。)は,3地整の管内において鋼橋上部工事(鋼材を用いた橋桁等の製作,架設,補修,補強等の工事をいう。以下同じ。)業を営んでいた者であるが,平成17年3月31日に,第50表記載の事業者に対し,会社分割により鋼橋上部工事業を承継させ,以後,同事業を営んでいない。 |

|

(b) |

JFEスチール(株)は,東京都千代田区内幸町二丁目2番3号に本店を置き,3地整の管内において鋼橋上部工事業を営んでいた者であるが,平成15年4月1日に,第51表記載の事業者に対し,会社分割により鋼橋上部工事業を承継させ,同日付けで川崎製鉄(株)(以下「川崎製鉄」という。)から現商号に変更したものであり,以後,同事業を営んでいない。 |

|

(c) |

第52表記載の4社は,それぞれ同表の「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき国土交通大臣から建設業の許可を受け,3地整の管内において鋼橋上部工事業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日ころに「事由」欄記載の事由により同事業を取りやめている。 |

|

(d) |

国土交通省は,3地整において鋼橋上部工事として発注する工事(鋼橋上部工事若しくはそれ以外の工種のいずれかによるものとして発注する工事又は鋼橋上部工事以外の工種と一体として発注する工事を含む。以下同じ。)の大部分を一般競争入札,公募型指名競争入札,工事希望型指名競争入札又は指名競争入札(以下(ア)において「競争入札」という。)の方法により発注している。このうち,一般競争入札に当たっては,公告により所定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該条件を満たす入札の参加希望者すべてを当該入札の参加者としている。公募型指名競争入札に当たっては,3地整がそれぞれ競争入札参加者の資格要件を満たす者として名簿に登載している者(以下「有資格者」という。)の中から一定の範囲の者に技術資料の提出を求め,提出された技術資料を審査した上で当該入札の参加者を指名している。工事希望型指名競争入札に当たっては,有資格者の中から受注を希望する工事の内容等を勘案して選択した者に技術資料の提出を求め,提出された技術資料を審査した上で当該入札の参加者を指名している。また,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から当該入札の参加者を指名している。

なお,国土交通省は,3地整において競争入札の方法により鋼橋上部工事として発注する工事のうち,工事費がおおむね20億円以上のもの又は工事費がおおむね10億円超であって技術力等を特に集結する必要があると認められるものについては,有資格者を構成員とする共同企業体を結成させて入札の参加者とすることがある。

また,国土交通省は,3地整において競争入札の方法により鋼橋上部工事として発注する工事の一部について,事業者に価格以外の施工方法等の提案内容をもって入札参加の申込みをさせ,入札価格が予定価格の制限の範囲内である等一定の要件を満たした入札の参加者のうち,評価値(施工方法等の提案内容に係る評価内容を点数化し,当該入札の参加者の入札価格で除した数値をいう。)の高い者をもって落札者とする総合評価落札方式を採用している。 |

| b |

被審人5社並びに40社,川崎製鉄及び第52表記載の4社(以下「被審人5社及び45社」という。)は,第47表及び第48表記載の事業者により構成される,鋼橋上部工事の受注に関する調整を行うための,K会又はA会と称する会を設け,各社が営業責任者級の者等を登録し,それぞれ,毎年度末に,各社が登録した者が出席するK会又はA会と称する会の会合において,幹事社を選出し,遅くとも平成14年4月1日(第51表記載の事業者にあっては平成15年4月1日)以降,平成17年3月31日(第52表及び第53表記載の事業者にあっては同表の「期日」欄記載の年月日ころ,川崎製鉄にあっては平成15年3月31日,古河機械金属にあっては平成17年3月30日)まで,国土交通省が3地整において競争入札の方法(総合評価落札方式によるものを含む。)により鋼橋上部工事として発注する工事(以下「3地整発注の鋼橋上部工事」という。)について,受注価格の低落防止及び安定した利益の確保を図るため

| (a) |

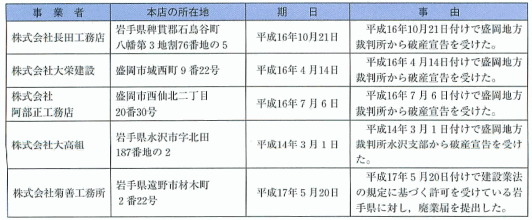

各社の過去の受注実績等に基づき,K会及びA会と称する会の幹事社が割り付けた者又は共同企業体を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |

| (b) |

受注すべき価格は,受注予定者(受注予定者が共同企業体である場合にあってはその代表者)が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力する |

旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| c |

被審人5社及び45社は,前記bにより,3地整発注の鋼橋上部工事の大部分を受注していた。 |

| d |

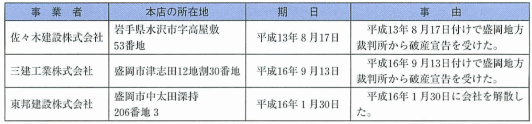

平成16年10月5日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,第53表記載の事業者は,同表の「期日」欄記載の年月日ころ以降,それぞれ,前記bの合意から離脱している。 |

|

|

|

|

|

|

(イ) 日本道路公団発注工事関係(平成17年(判)第24号)

| a |

(a) |

| i |

40社のうち,第49表記載の事業者は,同表の「期日」及び「備考」欄記載のとおり,商号変更をしたものである。 |

| ii |

40社のうち,古河機械金属(株)(以下「古河機械金属」という。)は,日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の請負業を営んでいた者であるが,平成17年3月31日に,第50表記載の事業者に対し,会社分割により同工事の請負に関する事業を承継させ,以後,同事業を営んでいない。 |

|

|

(b) |

JFEスチール(株)は,東京都千代田区内幸町二丁目2番3号に本店を置き,日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の請負業を営んでいた者であるが,平成15年4月1日に,第51表記載の事業者に対し,会社分割により同工事の請負に関する事業を承継させ,同日付けで川崎製鉄(株)(以下「川崎製鉄」という。)から現商号に変更したものであり,以後,同事業を営んでいない。 |

|

(c) |

第52表記載の4社は,それぞれ同表の「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき国土交通大臣から建設業の許可を受け,日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の請負業を営んでいた者であるが,「期日」欄記載の年月日ころに「事由」欄記載の事由により同事業を取りやめている。 |

|

(d) |

日本道路公団は,支社,建設局及び管理局において,鋼橋上部工工事として発注する工事(鋼橋上部工工事以外の工種と一体として発注する工事を含む。以下同じ。)の大部分を一般競争入札,公募型指名競争入札又は指名競争入札(以下(イ)において「競争入札」という。)の方法により発注していた。このうち,一般競争入札に当たっては,公告により所定の条件を付して入札の参加希望者を募り,当該条件を満たす入札の参加希望者すべてを当該入札の参加者としていた。公募型指名競争入札に当たっては,日本道路公団が競争入札参加者の資格要件を満たす者として名簿に登載している者(以下「有資格者」という。)の中から一定の範囲の者に技術資料の提出を求め,提出された技術資料を審査した上で当該入札の参加者を指名していた。また,指名競争入札に当たっては,有資格者の中から当該入札の参加者を指名していた。

なお,日本道路公団は,競争入札の方法により鋼橋上部工工事として発注する工事のうち,工事費が,平成14年度までは15億円以上のもの,平成15年度以降は10億円以上のものについて,有資格者を構成員とする共同企業体を結成させて入札の参加者とすることがあった。

また,日本道路公団は,競争入札の方法により鋼橋上部工工事として発注する工事の一部について,事業者に価格以外の施工方法等の提案内容をもって入札参加の申込みをさせ,入札価格が予定価格の制限の範囲内である等一定の要件を満たした入札の参加者のうち,評価値(施工方法等の提案内容に係る評価内容を点数化し,当該入札の参加者の入札価格で除した数値をいう。)の高い者をもって落札者とする総合評価落札方式を採用していた。 |

|

(e) |

日本道路公団は,毎年度,競争入札及び随意契約により鋼橋上部工工事として発注する工事について,年度当初,10月初旬等において,当該年度の工事発注見通しを公表していた。 |

|

(f) |

日本道路公団は,平成17年10月1日に,鋼橋上部工工事として発注する工事を含む同公団の高速道路の新設,改築,維持,修繕等に関する業務を,東日本高速道路(株),中日本高速道路(株)及び西日本高速道路(株)の3社に承継させた後,同日付けで解散した。 |

|

(g) |

被審人5社並びに40社,川崎製鉄及び第52表記載の4社(以下「被審人5社及び45社」という。)の大部分の者は,日本道路公団の退職者を,自社の役員又は従業員として受け入れているところ,当該役員又は従業員は,日本道路公団が鋼橋上部工工事として発注する工事に係る未公表情報の収集等の業務を行っていた。 |

| b |

(a) |

日本道路公団元理事(同公団を理事で退職して(株)横河ブリッジに勤務している者をいう。以下同じ。)は,遅くとも平成14年4月1日以降,同人及び前記a(g)の役員又は従業員が日本道路公団の発注等業務担当職員から収集した鋼橋上部工工事として発注する工事に係る未公表情報,前記a(e)の公表後の工事発注見通し及び入札の公告等に基づき,各社の過去の受注実績等を勘案し,三菱重工業(株)の営業責任者級の者と話合いの上,日本道路公団が鋼橋上部工工事として発注する工事についての落札を予定する者又は共同企業体(以下「落札予定者」という。)を選定した一覧表(以下「割付表」という。)を年度当初等に作成し,作成の都度,日本道路公団理事に提示して,その内容の承認を受け,同理事の指示に従い,承認された割付表を同公団の職員に提出していた。 |

|

(b) |

元公団理事らは,割付表に落札予定者として記載された者に対し当該者が落札予定者である旨の連絡が確実に行われるよう,石川島播磨重工業(株)の営業責任者級の者(以下「石川島播磨の担当者」という。)に,割付表の写しを渡すなどして,発注予定工事ごとの落札予定者の名称を示し,石川島播磨の担当者は,これを受け,発注予定工事に係る入札の公告等が行われた後に,落札予定者にその旨を連絡していた。 |

| c |

被審人5社及び45社は,遅くとも平成14年4月1日(第51表記載の事業者にあっては平成15年4月1日)以降,平成17年3月31日(第52表及び第53表記載の事業者にあっては同表の「期日」欄記載の年月日ころ,川崎製鉄にあっては平成15年3月31日,古河機械金属にあっては平成17年3月30日)まで,日本道路公団が支社,建設局及び管理局において競争入札の方法(総合評価落札方式によるものを含む。)により鋼橋上部工工事として発注する工事(以下「日本道路公団発注の鋼橋上部工工事」という。)について,受注価格の低落防止及び安定した利益の確保を図るため

| (a) |

石川島播磨の担当者らから落札予定者である旨の連絡を受けた者又は共同企業体を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |

| (b) |

受注すべき価格は,受注予定者(受注予定者が共同企業体である場合にあってはその代表者)が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力する |

旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |

| d |

被審人5社及び45社は,前記cにより,日本道路公団発注の鋼橋上部工工事の大部分を受注していた。 |

| e |

平成16年10月5日,本件について,公正取引委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,第53表記載の事業者は,同表の「期日」欄記載の年月日ころ以降,それぞれ,前記cの合意から離脱している。 |

エ 40社に対する排除措置

40社に対する勧告審決(平成17年(勧)第12号及び平成17年(勧)第13号)において,それぞれ,次の措置を採るよう命じた。

(ア) 3地整発注工事関係(平成17年(勧)第12号)

| a |

遅くとも平成14年4月1日(第51表記載の事業者にあっては平成15年4月1日)以降,平成17年3月31日(古河機械金属にあっては平成17年3月30日,第53表記載の事業者にあっては同表の「期日」欄記載の年月日ころ)まで行っていた,3地整発注の鋼橋上部工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

前記40社のうち古河機械金属を除く39社は,次の(a)及び(b)の事項を,自社を除く38社,被審人5社及び第50表記載の事業者に,それぞれ,通知するとともに,3地整に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

また,古河機械金属は,次の(a)の事項を,第50表記載の事業者,前記39社及び被審人5社に通知するとともに,3地整に通知し,かつ,第50表記載の事業者をして同社の従業員に次の(b)の事項を周知徹底させるよう指導すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,3地整発注の鋼橋上部工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

前記39社は,今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が3地整において競争入札の方法により発注する鋼橋上部工事として発注する工事について,受注予定者を決定しないこと。

また,古河機械金属は,今後,第50表記載の事業者をして,前記39社と相互に又は他の事業者と共同して,国土交通省が3地整において競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者の決定をさせないこと。 |

| d |

前記39社は,今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,国土交通省が3地整において競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定することがないようにするため,次の(a)ないし(d)の事項を行うために必要な措置を講じること。

また,古河機械金属は,第50表記載の事業者に対し,今後,第50表記載の事業者が,前記39社と相互に又は他の事業者と共同して,国土交通省が3地整において競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定することがないようにするため,次の(a)ないし(d)の事項を行うために必要な措置を講じるよう指導すること。

| (a) |

独占禁止法の遵守に関する行動指針の作成又は改定 |

| (b) |

前記工事の営業担当者に対する定期的な研修及び監査 |

| (c) |

独占禁止法違反行為に関与した役員及び従業員に対する処分に関する規定の整備 |

| (d) |

独占禁止法違反行為に係る通報者に対する免責等実効性のある社内通報制度の設置 |

|

| e |

前記39社は,平成14年4月1日以降平成17年3月31日までの間にK会又はA会と称する会に登録していた自社の営業責任者級の者等を国土交通省が3地整において競争入札の方法により発注する前記工事に係る営業業務から速やかに配置転換する等し,少なくとも今後5年間同業務に従事させてはならない。このことを取締役会において決議すること。

また,古河機械金属は,第50表記載の事業者に対し,平成14年4月1日以降平成17年3月30日までの間にA会と称する会に登録していた営業責任者級の者等を国土交通省が3地整において競争入札の方法により発注する前記工事に係る営業業務から速やかに配置転換させる等し,少なくとも今後5年間同業務に従事させないことを取締役会において決議するよう指導すること。 |

| f |

| (a) |

前記a,b,d及びeに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 |

| (b) |

前記39社は,前記d(b)に基づいて講じた措置の実施内容を,今後5年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。

また,古河機械金属は,第50表記載の事業者に対する指導のうち,前記d(b)の実施に係る指導に基づき同事業者が実施した措置の内容を,今後5年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。 |

|

(イ) 日本道路公団発注工事関係(平成17年(勧)第13号

| a |

遅くとも平成14年4月1日(第51表記載の事業者にあっては平成15年4月1日)以降,平成17年3月31日(古河機械金属にあっては平成17年3月30日,第53表記載の事業者にあっては同表の「期日」欄記載の年月日ころ)まで行っていた,日本道路公団発注の鋼橋上部工工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている旨を確認することを取締役会において決議すること。 |

| b |

前記40社のうち古河機械金属を除く39社は,次の(a)及び(b)の事項を,自社を除く38社,被審人5社及び第50表記載の事業者に,それぞれ,通知するとともに,日本道路公団から高速道路の新設,改築,維持,修繕等に関する業務を承継した東日本高速道路(株),中日本高速道路(株)及び西日本高速道路(株)の3社に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

また,古河機械金属は,次の(a)の事項を,第50表記載の事業者,前記39社及び被審人5社に通知するとともに,日本道路公団から前記業務を承継した前記3社に通知し,かつ,第50表記載の事業者をして同社の従業員に次の(b)の事項を周知徹底させるよう指導すること。

| (a) |

前記aに基づいて採った措置 |

| (b) |

今後,共同して,日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が一般競争入札,公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法(総合評価落札方式によるものを含む。)により発注する鋼橋上部工工事として発注する工事(鋼橋上部工工事以外の工種と一体として発注する工事を含む。)について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |

|

| c |

前記39社は,今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定しないこと。

また,古河機械金属は,今後,第50表記載の事業者をして,前記39社と相互に又は他の事業者と共同して,日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者の決定をさせないこと。 |

| d |

前記39社は,今後,それぞれ,相互の間において又は他の事業者と共同して,日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定することがないようにするため,次の(a)ないし(d)の事項を行うために必要な措置を講じること。

また,古河機械金属は,第50表記載の事業者に対し,今後,第50表記載の事業者が,前記39社と相互に又は他の事業者と共同して,日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定することがないようにするため,次の(a)ないし(d)の事項を行うために必要な措置を講じるよう指導すること。

| (a) |

独占禁止法の遵守に関する行動指針の作成又は改定 |

| (b) |

前記工事の営業担当者に対する定期的な研修及び監査 |

| (c) |

独占禁止法違反行為に関与した役員及び従業員に対する処分に関する規定の整備 |

| (d) |

独占禁止法違反行為に係る通報者に対する免責等実効性のある社内通報制度の設置 |

|

| e |

前記39社は,平成14年4月1日以降平成17年3月31日までの間に前記aの行為に関与していた自社の営業担当者を日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が競争入札の方法により発注する前記工事に係る営業業務から速やかに配置転換する等し,少なくとも今後5年間同業務に従事させてはならない。このことを取締役会において決議すること。

また,古河機械金属は,第50表記載の事業者に対し,平成14年4月1日以降平成17年3月30日までの間に前記aの行為に関与していた営業担当者を日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が競争入札の方法により発注する前記工事に係る営業業務から速やかに配置転換させる等し,少なくとも今後5年間同業務に従事させないことを取締役会において決議するよう指導すること。 |

| f |

前記40社のうち日本道路公団の退職者を自社の役員又は従業員として受け入れている事業者は,同役員又は従業員を,日本道路公団から前記業務を承継した前記3社が発注する前記工事に係る営業業務に従事させてはならない。このことを取締役会において決議すること。 |

| g |

| (a) |

前記a,b,d,e及びfに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。 |

| (b) |

前記39社は,前記d(b)に基づいて講じた措置の実施内容を,今後5年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。

また,古河機械金属は,第50表記載の事業者に対する指導のうち,前記d(b)の実施に係る指導に基づき同事業者が実施した措置の内容を,今後5年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。 |

|

オ 日本道路公団総裁に対する改善措置要求について

| (ア) |

日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事に関し,その発注に関わる複数の役員及び職員が,平成14年度以降,組織的に,次の行為を行っていた事実が認められた。

| a |

(a) |

日本道路公団の理事(2名が該当)は,割付表を日本道路公団元理事から年度当初等に提示を受け,その都度,その内容について承認するとともに,日本道路公団元理事に対し,当該割付表を有料道路部に提出するように指示していた。

これに基づき,有料道路部の職員は,日本道路公団元理事から提出のあった当該割付表を受領し,保管していた。 |

|

(b) |

前記理事は,平成16年5月ころ,日本道路公団元理事から要請を受け,当初一括発注が予定されていた工事を2つの工事に分割して発注することを担当部局に指示し,実施させた。

また,理事(2名のうち1名)は,平成16年8月ころ,当初発注を予定していた特定の鋼橋上部工工事を発注しなくなったことから,日本道路公団元理事から要請を受け,別の鋼橋上部工工事を前倒しして発注することを担当部局に指示し,実施させた。 |

|

(c) |

理事(2名のうち1名)は,平成14年10月ころ,日本道路公団元理事から要請を受け,昭和56年以降変更していなかった鋼橋上部工工事の共同企業体方式による発注基準を,従来の15億円以上から10億円以上に平成15年4月1日以降引き下げることを,担当部局に指示し,実施させた。 |

|

(d) |

日本道路公団の理事の前記a(a),(b)及び(c)の行為は,いずれも事業者に入札談合を継続させることによって日本道路公団退職者の再就職先を確保するという目的をもって行われたものであり,前記a(a)の行為については,日本道路公団の理事が,事業者が日本道路公団元理事による落札予定者の選定に基づいて入札談合を行うことを承認するとともに,割付表の内容を承認するという手続を踏ませることにより日本道路公団が割付表の内容を承認したとの体裁をとり,これを受けて,事業者が当該承認された割付表の内容どおりに受注予定者を決定していたものと認められ,前記a(b)及び(c)の行為については,日本道路公団元理事が行う落札予定者の選定を容易にするために行われたものと認められるものであって,前記各行為は,単に入札談合を黙認していた又は追認していたにとどまるものではなく,事業者に入札談合を行わせたと認められるものである。 |

| b |

有料道路部並びに支社及び建設局の職員は,日本道路公団元理事ら日本道路公団を退職して鋼橋上部工工事の入札参加業者に勤務している者からの要請に基づいて,日本道路公団元理事らに対し,鋼橋上部工工事の工事名,鋼重量,発注予定時期等の未公表情報を教示する等していた。

当該未公表情報は,秘密として管理されているもので,日本道路公団の職員は,当該未公表情報が日本道路公団元理事のもとに集約されて同人が上記落札予定者の選定を行うのに利用されることを認識して日本道路公団元理事らに教示していたものであり,前記行為は,事業者が知ることにより事業者が入札談合を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを教示したと認められるものである。 |

| c |

前記a及びbの事実に基づいて,前記入札参加業者らは独占禁止法違反行為を行っていた。 |

|

| (イ) |

該当法条及び改善措置要求

日本道路公団の鋼橋上部工工事の発注に関わる複数の役員が日本道路公団発注の鋼橋上部工工事について行っていた前記(ア)a記載の行為は,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第1号の規定に該当し,また,日本道路公団の鋼橋上部工工事の発注に関わる複数の職員が日本道路公団発注の鋼橋上部工工事について行っていた前記(ア)b記載の行為は,同項第3号の規定に該当し,これらの行為は,いずれも入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為と認められた。 |

| (ウ) |

公正取引委員会は,日本道路公団総裁に対し,入札談合等関与行為防止法第3条第2項の規定に基づき,今後,前記(ア)a及びbの行為と同様の行為が生じないよう,日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事について,入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講じるよう求めた。 |

カ 会計検査院への通知

入札談合等関与行為防止法のための衆参両院の国会審議において,公正取引委員会と会計検査院の連携協力等を内容とする附帯決議がなされており,公正取引委員会は入札談合等関与行為防止法の規定に基づき,改善措置要求を行ったことを会計検査院へ通知した。

|

キ

|

旧日本道路公団の業務を承継した高速道路3社(東日本高速道路(株),中日本高速道路(株)及び西日本高速道路(株))の代表取締役社長からの改善措置の通知

|

旧日本道路公団の業務を承継した高速道路3社(東日本高速道路(株),中日本高速道路(株)及び西日本高速道路(株))の代表取締役社長は,平成18年2月16日,入札談合等関与行為防止法第3条第6項の規定に)基づき,調査結果及び改善措置の内容を公表し,これを公正取引委員会に通知した。公正取引委員会は,この改善措置の内容について妥当と認め,意見を述べないこととした。

第47表 K会加入事業者(五十音順)

第48表 A会加入事業者(五十音順)

第49表 40社中,商号変更をした事業者

|

第50表

|

被審人5社及び40社以外の者で,会社分割により鋼橋上部工事業又は日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の請負業を承継した事業者

|

|

| (平成17年9月29日現在) |

|

第51表

|

40社中,それ以外の者から会社分割により鋼橋上部工事業又は日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の請負業を承継した事業者

|

|

第52表

|

被審人5社及び40社以外の者で,国土交通省の3地整の管内において鋼橋上部工事業を、又は日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事業の請負業をそれぞれ取りやめている事業者

|

|

| (平成17年9月29日現在) |

第53表 40社中,合意から離脱した事業者

|