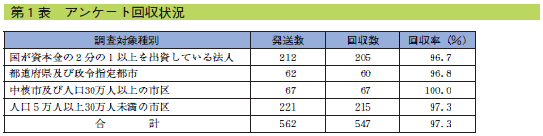

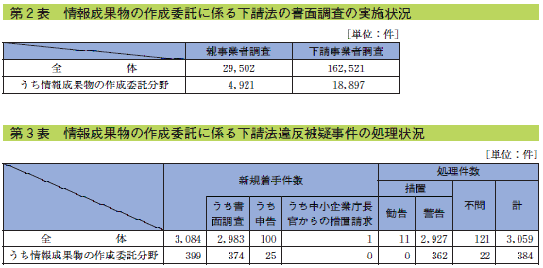

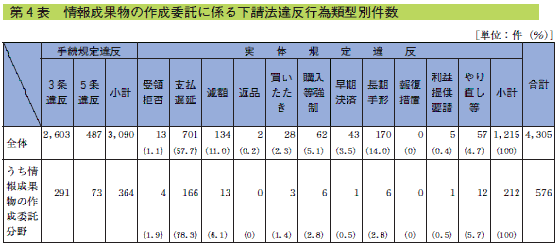

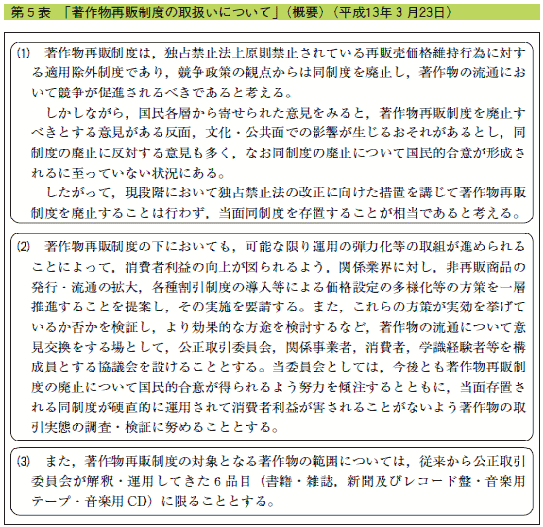

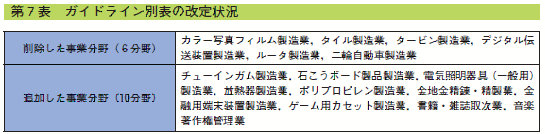

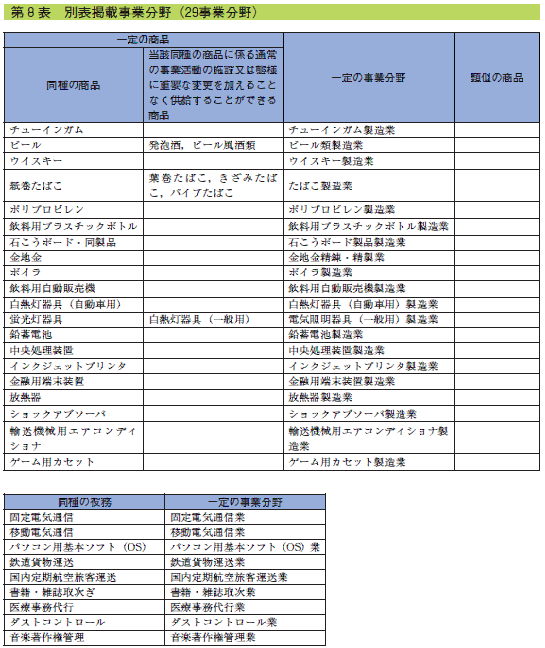

| 我が国では,社会的・経済的な理由により,参入,設備,数量,価格等に係る事業活動 が政府により規制されていたり,独占禁止法の適用が除外されていたりする産業分野がみ られる。 かつてこのような政府規制は,戦後における我が国経済の発展過程において一定の役割 を果たしてきたが,現在ではこのような規制の必要性は薄れている。なぜなら,社会的・ 経済的な情勢の変化に伴い,規制が企業の経営効率化を阻害し,企業家精神の発現を妨げ, 競争制限的問題を生じさせているケースが増えているからである。 また,民間需要主導の持続的な経済成長を実現するためには,規制改革を通じて,経済 の構造改革を進めていくことが喫緊の課題である。構造改革により,国際的に開かれ,自 己責任原則と市場原理に基づいた,民間活力が最大限に発揮される経済社会システムが構 築されることが期待されている。 政府においても,規制改革を通じた経済の活性化は最重要の課題と位置付け,これまで 「規制緩和推進計画について」(平成7年3月閣議決定,平成8年3月改定,平成9年3 月再改定),「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月閣議決定,平成11年3月改定,平 成12年3月再改定),「規制改革推進3か年計画」(平成13年3月閣議決定,平成14年3月 改定,平成15年3月再改定),「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月閣議 決定,平成17年3月改定,平成18年3月再改定)等に基づき計画的に規制改革等を推進し てきたところである。公正取引委員会は,こうした規制改革を推進するためのプログラム の策定に当たって積極的に関与するとともに,個別の政府規制制度についても必要に応じ て改善のための提言を行うなど,積極的に規制改革に取り組んでいる。 また,独占禁止法の適用除外分野においては,市場メカニズムを通じた良質,廉価な商 品・サービスの供給に向けた経営努力が十分に行われず,消費者利益が損なわれるおそれ があるため,適用除外制度は,自由経済体制の下ではあくまでも例外的な制度として,必 要最小限にとどめる必要がある。 第2 公共調達における入札・契約制度の実態等に関する調査報告書 1 調査の趣旨・対象等 公正取引委員会は,従来から競争政策,とりわけ入札談合防止の観点から地方公共団体 の入札・契約制度等について調査を行ってきている。また,平成15年6月以降,「公共調 達と競争政策に関する研究会」を開催し,公共調達における一層競争的な環境の実現と, 入札談合の効果的な防止を図るための方策について検討を行い,同年11月に同研究会の報 告書を公表した。 平成18年度においては,<1>発注機関における入札・契約制度改革の動向,<2>発注機 関の職員のコンプライアンスの向上策について把握することを目的として,地方公共団体 及び国が資本金の2分の1以上を出資する政府出資法人に対してアンケート調査を実施す るとともに,地方公共団体10団体を対象にヒアリング調査を行い,調査結果を取りまとめ, 平成18年10月,「公共調達における入札・契約制度の実態等に関する調査報告書」を公表 した(第1表参照)。  2 調査結果を踏まえた考え方 (1) 一般競争入札の拡大 一般競争入札の拡大や指名競争入札の競争性拡大といった取組が多くの団体で進めら れており,望ましい動きである。一方,一般競争入札を拡大していく上での課題として 「事務手続が煩雑」と「不良・不適格業者の排除が困難」という意見が多い。これにつ いては,情報技術導入による事務手続の合理化,実地検査といった対応が考えられる。 小規模な発注機関については,都道府県や所管官庁による支援を行うことも考えられる。 (2) 総合評価方式の拡充 総合評価方式については,多くの発注機関で,いまだ試行段階にあり,経験・ノウハ ウが十分でない状況が伺える。まずは,国,都道府県等や大規模政府出資法人において, 総合評価方式を段階的に拡充することで運用経験を蓄積し,そこで得たノウハウを小規 模団体へ順次移転していくことにより段階的に普及を進めていくという努力が重要であ る。 (3) 入札に関する情報の取扱い 予定価格の公表については,地方公共団体は事前公表としているところが多いが,小 規模市では事後公表への移行が進みつつある。予定価格の事前公表は,談合を行いやす くするおそれがある上に落札価格が高止まりとなるおそれもあることから,公表は入札 後に行うべきである。 指名業者名の公表については,すべての団体で事後公表としているところが増加して いるものの,依然として事前公表としているところもある。指名業者名の事前公表も, 談合を行いやすくするおそれがあることから,公表は入札後に行うべきである。 (4) 発注者が入札談合に対して課す措置 ア 指名停止措置 独占禁止法改正法が平成18年1月に施行され,排除措置命令制度に移行したことに 伴い,指名停止措置は,排除措置命令時に行うこととするよう改めることが望まれる。 また,同法で導入された課徴金減免制度については,政府全体として入札談合を抑 止するという観点から,指名停止措置との整合性が確保されることが望ましい。 指名停止措置があるにもかかわらず,それとは別途に指名を回避する等の運用につ いては是正すべきであり,依然としてこのような運用を行っている団体においては, 是正に向けた努力が求められる。 イ 違約金特約条項と損害賠償 各発注機関において,違約金特約条項の導入が進みつつある。違約金特約条項の導 入は,入札談合によって生じた損害を確実に賠償させるための有効な手段の一つであ り,損害賠償を確実に行うために,この条項の導入を図る動きは望ましいものである といえる。 (5) 職員のコンプライアンスの向上 都道府県等では,職員に対して入札談合等防止に向けた研修を実施している団体,入 札談合等関与行為の周知を行っている団体ともに減少している(注)。この1年間でもい わゆる官製談合事件が摘発されていることにかんがみ,各発注機関において職員が入札 談合に関与する行為の防止に向けた周知・研修に積極的に取り組むことが望まれる。 コンプライアンス・マニュアルを策定している団体は,前回調査と比べてすべての団 体で増加傾向であった。コンプライアンス・マニュアル策定による法令遵守の取組が進 みつつあることが伺われ,望ましい状況であるといえる。 職員が事業者,OBから働きかけを受けた場合の文書化報告義務等の取組を行ってい る団体は,前回調査と比べて微増にとどまっており,このような働きかけへの対応を組 織的に行うことについて,発注機関の努力が望まれる。 (注) 入札談合等関与行為防止法施行時(平成15年1月)に研修を実施したが,それ以降実施してい ない団体が多かったため減少したもの。 3 公正取引委員会としての今後の対応 公正取引委員会としては,平成15年に研究会を設置し,競争政策の観点から,公共調達 の入札制度に関して提言を行ったほか,最近では,地方公共団体等の協力を得て入札制度 に関連するアンケート調査を実施し,競争政策上望ましい方向について考え方を提示して きた。 また,関係府省の本府省・地方局レベルの調達担当部局との間における連絡担当官会議 の開催や地方公共団体等における調達担当者への研修に対して協力を行ってきたところで ある。 しかしながら,今回のアンケート調査結果等を踏まえると,必ずしも改革に向けての十 分な努力が行われていないと考えられる団体も見受けられることから,政府として入札制 度の改革の方向を示した「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指 針」(平成18年5月23日閣議決定)の内容に沿った改革に向けて,より一層の取組がなさ れることが望まれる。 今後とも公正取引委員会は,競争政策の観点から望ましい入札・契約制度,あるいは発 注機関のコンプライアンスの向上策に関して情報の提供及び提言を行うとともに,入札談 合の防止に向けて会議の開催,研修への協力,情報の提供等を引き続き積極的に進めてい くこととしている。 第3 公益事業分野等における規制改革に関する調査・提言等 1 IP化の進展に伴う競争政策上の課題について(平成18年6月) 公正取引委員会は,平成18年6月6日に,当時,本格的なIP化時代を展望した競争政策 の基本的考え方等について検討を行っていた総務省の研究会「IP化の進展に対応した競争 ルールの在り方に関する懇談会」において,競争政策上の課題について,主に以下の内容 の意見表明を行った。 (1) 垂直統合型のビジネスモデルの進展が見込まれる中,一定のレイヤーにおいて市場支 配力を有する事業者が他のレイヤーを含む垂直統合型のサービス提供を行う場合には, その市場支配力を不当に利用して当該他のレイヤーにおける他の事業者を排除する等の 行為は,独占禁止法上問題となる。 (2) ボトルネック性が認められるアクセス網については,適切な接続ルールによって,その の利用について十分なイコールフッティングが確保されることが必要である。 (3) NTTグループ会社が構築を計画している次世代ネットワークの設計に当たっては,NTT グループ会社と競争事業者とが同一条件でそれぞれのサービスを提供できることが競争 政策上望ましい。 (4) NTTグループ会社が,相互連携によりFMCサービス(固定電話と携帯電話の融合サービ ス)市場へ参入するに当たり,固定電話市場及び携帯電話市場におけるドミナント事業 者としての地位を不当に利用して競争事業者を排除する等の行為は,独占禁止法上問題 となる。 2 「電力市場における競争状況と今後の課題について」(平成18年6月公表) 電力は国民生活にとって必要不可欠なライフラインであるとともに,経済活動の基盤と なる重要な産業インフラの一つである。電気事業分野の規制改革は,平成7年から漸進的 に進められてきており,平成19年度から,電気事業の制度設計を担当する経済産業省にお いて,小売の全面自由化等の検討が開始されている。 こうした中で,電力市場における競争状態について評価を行い,今後の課題について提 言を行うことは,競争政策を担当する公正取引委員会の重要な責務の一つであることから, 当委員会は,関係事業者,需要家へのヒアリング及びアンケート調査並びに政府規制等と 競争政策に関する研究会(以下「規制研」という。)における議論(平成18年4月21日) を十分考慮した上で,平成18年6月7日,報告書「電力市場における競争状況と今後の課 題について」を作成・公表した。同報告書の概要は以下のとおりである。 (1) 電力市場における競争実態と評価 電気事業の歴史的経緯及び電気という財の特性を踏まえ,小売市場については,一般 電気事業者の供給区域ごと,需要形態ごとに市場を画定することが適当である。 小売市場における新規参入状況等をみると,新規参入者のシェアは伸びているものの, 一般電気事業者の各市場におけるシェアは100パーセントに近く,ほぼ独占状態になって いる。また,アンケート調査結果によると,現在までのところ,需要家が供給者を選択 する機会が十分に存在するとは評価し難い状況にある。小売価格については,平成12年 度から平成16年度にかけて低下傾向にある。なかでも,わずかながらも競争が行われて いる特別高圧業務用(自由化分野の需要形態の一つ)の料金低下傾向が,競争があまり 生じていない分野と比較して大きく,競争が料金低下の一つの要因となっていると考え られる。また,アンケート調査によると,自由化分野の需要家と規制分野の需要家との 間で,提供されるサービスに対する満足度に大きな開きがみられた。 なお,一般電気事業者の経営指標については,平成12年度から平成16年度にかけて, 支払利息の減少等を要因として,一般電気事業者の単位電力量当たりの費用は低下傾向 にあり,売上高経常利益率については増加傾向にある。 (2) 電力市場における競争上の課題等 ア 供給力の確保に関する課題 電力小売市場における一般電気事業者と新規参入者との競争を促進する上で,新規 参入者にとって卸電力の調達についても一定の選択肢の中から必要な調達量を安定的 に確保できることが望ましく,卸電力取引所が有力な調達手段としての役割を発揮し ていくことが期待される。しかし,電力卸取引に占める卸電力取引所の取引量の割合 は依然として小さく,卸電力取引所をより一層活性化させていくことが必要である。 そのためには,卸電力取引所への電力の売り札の増大,卸電力取引所における市場監 視の強化及び卸電力取引所の情報公開の拡充が重要であると考えられる。また,卸電 力取引所の取引実態を踏まえると,一般電気事業者による新規参入者に対する継続的 な卸売である常時バックアップを卸電力取引所における取引で代替できるような状況 にはなく,卸電力取引所が設立されたことを理由として常時バックアップを拒絶する ような行為等は独占禁止法上違法となるおそれがあるとの考え方は,引き続き維持す る必要がある。 イ 連系線の制約 我が国の電力市場は,各一般電気事業者の供給区域をまたいで電気を融通し合える よう連系線が構築されているが,元々地域独占的な供給を前提に整備されてきたこと から,地域間の競争には一定の限界が存在するとともに,卸電力取引所の取引に制約 が発生するという問題が生じている。そのため,混雑している連系線の容量拡充等の 連系線の利便性向上に向けた取組が望まれる。 ウ 託送料金についての課題 電気の送配電網は,新規参入者が自ら構築することは困難であり,新規参入者は, 競合関係にある一般電気事業者の送配電網を利用して電力供給を行わなければならな い。そのため,事業者間の公正な競争を確保するためには,競争事業者が同等な条件 で送配電網にアクセスできる環境を整備することが必要である。送配電設備の利用料 金である託送料金については届出制となっているが,いわゆるボトルネック設備につ いては,このような規制を全く撤廃して自由な競争に価格形成を委ねることができな い。現行の届出制が適切に機能しているか検証し,問題があれば改善する必要がある。 その上で,料金が適正に設定されていることへの信頼性を高めていくために,必要と 判断される場合には認可制とするとともに,第三者が適正に原価が算定されているこ とを検証する仕組みを設けることについて,検討を行うことが必要である。 エ 同時同量制度及びインバランス制度の課題 電気には,系統の安定を確保するために,周波数及び電圧を一定に保つ必要がある という商品特性があることから,常に供給量と需要量を一致させなければならない。 そのため,新規参入者に,供給量と需要量を一定の範囲で一致させる義務が課されて いる。現行の同時同量達成義務及びインバランス制度については,電力市場における 競争促進という要請を踏まえつつ,系統の安定性確保という目的を達成する上で合理 的なものとなるように見直しを行うことが適切である。平成18年度に,振替供給契約 も接続供給契約と同様に,複数の発電所をまとめて一つの契約を締結できるように託 送約款の見直しが行われることは一つの前進である。こうした措置に加えて,今後, 例えば,事業者の規模に応じた同時同量義務の設定や計画同量制度の導入といった対 応について検討が行われることが望ましい。 オ 省CO2化対応に関する課題 これまでの電力市場の競争は価格競争が中心であったが,地球環境問題に対する関 心が高まる中で,今後,発電に伴うCO2排出量が電気の品質として重要な指標となって いくことが想定されることから,一般電気事業者と新規参入者との間の排出係数をめ ぐる競争において,イコールフッティングを確保するための制度の在り方について検 討する必要がある。 カ 一般電気事業者間の競争促進上の課題 全国規模での競争を促進するためには,連系線の容量不足やインバランス制度の改 善を行っていく必要がある。また,卸電力取引所における取引の活性化は,間接的に 一般電気事業者の競争を促進するという観点から非常に重要である。 キ 全面自由化に関する検討に向けて留意すべき事項 電力市場の全面自由化に関する検討に際しては,競争政策上の観点からは,需要家 利益の確保と競争事業者間のイコールフッティングに留意する必要がある。 3 「郵政民営化関連法律の施行に伴う郵便事業と競争政策上の問題点について」 (平成18年7月公表) 平成17年10月に郵政民営化関連法律が成立し,日本郵政公社の事業は,平成19年10月1 日に,郵便事業株式会社,郵便貯金銀行,郵便保険会社,郵便局株式会社等に引き継がれ ることとなった。また,日本郵政公社は,平成18年4月1日以降,総務大臣の認可を受け た上で,これまで行っていなかった国際物流事業へ進出することが可能となった。 このため,公正取引委員会は,今後の業務拡大が予定されている国際エクスプレス事業 を始めとする郵便ネットワークを利用した事業について,同種の業務を営む事業者とのイ コールフッティング確保の観点から検討を行い,規制研における議論(平成18年4月7日) や,パブリックコメント手続(平成18年4月21日〜同年5月22日)により関係各方面から 広く募集した意見を十分考慮した上で,平成18年7月21日,報告書「郵政民営化関連法律 の施行に伴う郵便事業と競争政策上の問題点について」を作成・公表した。同報告書の概 要は以下のとおりである。 (1) 独占領域を有する事業者の反競争的行為を防止するための制度設計 ア 信書便事業における参入障壁の実質的に参入可能な水準への引下げ 平成16年度において,日本郵政公社における郵便事業全体の収益の8割以上が,通 常郵便物によって占められている。他方,信書の送達については,制度上は民間参入 が認められているものの,参入要件が厳しいこと等の理由から,特に一般信書便事業 については新規参入がなく,日本郵政公社(平成19年10月1日以降は「郵便事業株式 会社」。以下同じ。)の事実上の独占領域となっている。一事業者が複数の事業を行う 場合には,範囲の経済の存在により共通費用の節約が可能となるところ,宅配便事業 者や国際エクスプレス事業者は,日本郵政公社のように,封書・はがきが大部分を占 める通常郵便物を主体とする郵便ネットワークを構築し,範囲の経済を活用して対抗 することはできない。このため,競争政策の観点からは,一般信書便事業への参入要 件として求めているあまねく公平なサービス提供義務を撤廃することによって,同事 業分野での新規参入を促すとともに独占領域の範囲の経済を専有している状態を解消 し,競争分野におけるイコールフッティングの確保が図られるようにすることが最も 望ましいと考えられる。 なお,ユニバーサルサービス維持のための仕組みとして,諸外国では,ユニバーサ ルサービス基金や補助金等の仕組みが採用されている例がある。 イ 郵便ネットワークの開放 競争政策の観点からは,一般信書便事業における参入障壁を実質的に競争事業者が 参入できる水準まで引き下げるとともに,郵便ネットワークを宅配便事業者や国際エ クスプレス事業者に開放することが望ましい。郵便ネットワークの開放が行われれば, 現在,日本郵政公社が専有している範囲の経済をこれらの競争事業者も等しく享受で きるようになる。さらに,一般信書便事業の参入障壁の実質的引下げが行われること により,郵便ネットワークを信書便事業者が活用できるようになり,自社のみで集配 ネットワーク等の構築が困難な事業者の参入を円滑化し,一般信書便事業分野におけ る競争活性化にも寄与することが可能となる。 (2) 独占禁止法上の問題点等の検討 ア 基本的な考え方 一般信書便事業の参入障壁が,新規参入者が実質的に参入できる水準まで引き下げ られた場合であっても,日本郵政公社がドミナント事業者としての地位を有する間, 競争上の優位性を利用して,利用者へのサービス提供に際して競争事業者と取引しな いことを条件とする,又は競争事業者と取引したとの理由で利用者との取引を不当に 拒絶するなどの行為によって,市場での公正な競争が阻害されるおそれがある場合や 競争が実質的に制限される場合には,独占禁止法に違反することとなる。 また,郵便ネットワークの開放が行われた場合にも,日本郵政公社がドミナント事 業者としての地位を有する間,競争関係にある事業者との接続を不当に拒絶する,又 は他の事業者を差別的に取り扱うなどの行為によって,市場での公正な競争が阻害さ れるおそれがある場合や競争が実質的に制限される場合には,独占禁止法に違反する こととなる。 他方,一般信書便事業の参入障壁の実質的な緩和又は郵便ネットワークの開放のい ずれの措置も講じられない場合には,独占領域を有することによる範囲の経済の専有 が解消されず,競争事業者とのイコールフッティングを欠くこととなるため,特に独 占禁止法上の私的独占及び不当廉売等の観点から厳しく監視を行っていくことが必要 である。 イ 日本郵政公社の公的特権とイコールフッティングの確保 郵政民営化に伴う制度変更により,国内貨物集配の分野及び国際書状・貨物集配(非 信書)の分野における民営化後の郵便事業会社と民間事業者の競争は,同じ規制の下 で行われることとなる。しかしながら,現状では,日本郵政公社の郵便事業について は,一部の道路交通規制の適用免除,転居情報の届出制度及び簡易通関制度といった 公的特権が存在する。こうした公的特権が,郵政民営化後に,民間事業者と同様に貨 物運送法令の適用を受けることとなるゆうパックや冊子小包郵便事業はもとより,今 後進出が予定されている国際物流事業において,日本郵政公社に優位に働く場合に は,イコールフッティングの観点から問題がある。 4 郵政民営化に伴う郵便貯金事業及び簡易生命保険事業等に関する競争政策上及び 独占禁止法上の考え方について(平成18年10月) 公正取引委員会は,平成18年10月18日に,当時,郵便貯金銀行,郵便保険会社等の新規 業務について調査審議を行っていた郵政民営化委員会に対し,競争政策上及び独占禁止法 上の考え方について,主に以下の内容の意見表明を行った。 郵便貯金銀行及び郵便保険会社は,郵便局株式会社との代理店契約等に基づき郵便局を 代理店として利用することとされているところ,郵便局網は,公共性が高く,その規模が 著しく大きいこと等から営業上の重要性が高いため,銀行及び生命保険市場における競争 に大きな影響を及ぼすと考えられる。このため,郵便貯金銀行及び郵便保険会社の新規業 務について郵政民営化委員会が検討する際には,銀行及び生命保険市場における公正かつ 自由な競争を確保する観点から (1) 民間の銀行や生命保険会社にとって,郵便局株式会社との代理店契約等の締結が郵便 貯金銀行や郵便保険会社と同様に可能な状態になるのかどうか (2) 郵便事業株式会社,郵便局株式会社,郵便貯金銀行及び郵便保険会社それぞれにおい て,関係法令の周知及びコンプライアンス体制の整備が行われていくのかどうか といった点を考慮することが必要である。 5 「適正な電力取引についての指針」の改定(平成18年12月公表) (1) 趣旨及び経緯 公正取引委員会は,平成11年12月,通商産業省(現経済産業省)と共同して,電気事 業分野において,公正かつ有効な競争を確保する観点から独占禁止法上あるいは電気事 業法上問題となる行為等を記した「適正な電力取引についての指針」を策定した。 その後,平成17年4月から,卸電力取引所における取引が開始されたこと,前回の本 指針改定(平成17年5月)以降,行政当局に相談のあった事例等を踏まえ,平成18年12 月21日,経済産業省と共同して,本指針の改定を行った。 (2) 改定の概要 独占禁止法上違法となるおそれのある行為として追加した主なものは以下のとおりで ある。 ア 自由化された小売分野における適正な電力取引の在り方 ・ 一般電気事業者が,新規参入者と需要家の取引を,複数の行為を組み合わせて不 当に妨害することにより,新規参入者の事業活動を困難にすること。 イ 卸電力取引所における適正な電力取引の在り方 ・ 一般電気事業者が,卸電力取引所に参加しようとする卸売事業者に対して,卸電 力取引所への参加を不当に妨げること。 (3) 今後の対応 公正取引委員会としては,電気事業分野において公正かつ有効な競争を確保するた め,独占禁止法違反行為に厳正かつ迅速に対応していくとともに,その未然防止に努め ていくこととしている。 また,電気事業分野における公正かつ有効な競争が着実に行われるよう状況を注視 していくとともに,競争環境の変化等を踏まえ,必要に応じて,本指針を適宜,適切 に見直すこととしている。 6 「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」の策定(平成19年4月公表) (1) 趣旨及び経緯 農業協同組合については,これまでに独占禁止法の審決・警告に至った例がみられた ことから,平成18年3月に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定) において,「独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれのある農業協同組合の 行為を示したガイドラインを作成する」こととされた。 公正取引委員会としても,農業協同組合の内部で独占禁止法に関する認識が必ずしも 十分ではないとの指摘がある中,独占禁止法違反行為の未然防止のためには,不公正な 取引方法に該当するおそれがある農業協同組合の行為を具体的に示した指針を作成し, 関係者にその周知を図ることが重要であると考え,平成18年夏以降,取引実態や具体的 な問題点等を把握すべく,関係者からヒアリングを行った。ヒアリング結果等を踏まえ, 本指針原案を策定・公表して,パブリックコメント手続(平成19年2月14日〜同年3月 16日)により関係各方面から広く意見を募集し,提出された意見を慎重に検討し,原案 を一部修正した上で,平成19年4月18日,本指針を策定・公表した。 (2) 指針の概要 本指針は,農業協同組合のどのような行為が不公正な取引方法に該当し,独占禁止法 上問題となるかについて,具体的な事例を挙げながら明らかにすることによって,農業 協同組合連合会(以下「連合会」という。)及び単位農協による独占禁止法違反行為の 未然防止を図るとともに,農業分野における公正かつ自由な競争の促進に役立てようと するものである。 具体的な事例としては,過去に独占禁止法上問題となった行為のほか,関係者からのヒ アリング調査の結果等も踏まえ,実際に行われる可能性が高いと考えられる行為その他 独占禁止法上の考え方を明確にする必要性があると考えられる行為を取り上げている。 問題となる行為として記載されている主なものは以下のとおりである。 ア 単位農協による組合員に対する問題行為 (ア) 購買事業に関する問題行為 a 購買事業の利用に当たって単位農協の競争事業者との取引を制限する行為 ・ 単位農協が組合員に対して,組合員が購買事業を利用する際に,全量又は一 定の割合・数量以上について購買事業を利用せずに購入したいとその組合員が 考えている品目についても購買事業の利用を条件とする行為 b 共同利用施設の利用に当たって購買事業の利用を強制する行為 ・ 単位農協が組合員に対して,組合員が共同利用施設を利用する際に,その組 合員が農畜産物の生産に必要とする生産資材の全量又は一定の割合・数量以上 について購買事業を利用することを条件とする行為 c 信用事業の利用に当たって購買事業の利用を強制する行為 ・ 単位農協が組合員に対して,組合員が信用事業を利用する際に,その組合員 が農畜産物の生産に必要とする生産資材の全量又は一定の割合・数量以上につ いて購買事業を利用することを条件とする行為 d 販売事業の利用に当たって購買事業の利用を強制する行為 ・ 単位農協が組合員に対して,組合員が販売事業を利用する際に,その組合員 が農畜産物の生産に必要とする生産資材の全量又は一定の割合・数量以上につ いて購買事業を利用することを条件とする行為 (イ) 販売事業に関する問題行為 a 販売事業の利用に当たって単位農協の競争事業者との取引を制限する行為 ・ 単位農協が組合員に対して,組合員が販売事業を利用する際に,全量又は一 定の割合・数量以上について販売事業を利用せずに販売したいとその組合員が 考えている品目についても販売事業の利用を条件とする行為 b 共同利用施設の利用に当たって販売事業の利用を強制する行為 ・ 単位農協が組合員に対して,組合員が共同利用施設を利用する際に,販売事 業の利用を条件とする行為 c 信用事業の利用に当たって販売事業の利用を強制する行為 ・ 単位農協が組合員に対して,組合員が信用事業を利用する際に,販売事業の 利用を条件とする行為 イ 連合会による単位農協に対する問題行為 ・ 連合会が単位農協に対して,単位農協が一部の生産資材を連合会から購入す る際に,単位農協が連合会の購買事業を利用せずに購入したいと考えている生 産資材についても購買事業を利用させる行為 ウ 連合会又は単位農協による仕入先に対する問題行為 ・ 単位農協が仕入先に対して,単位農協以外へ販売することを禁止し,又は, 単位農協以外へ販売する際に自己の承諾を要求する行為 ・ 連合会が仕入先に対して,連合会以外へ販売することを禁止し,又は連合会 以外へ販売する際に自己の承諾を要求する行為 ・ 連合会又は単位農協が仕入先に対して,仕入先が系統以外に販売する際に, 連合会又は単位農協が販売する価格を下回らない価格で販売するようにさせる 行為 エ 連合会又は単位農協による販売先に対する問題行為 ・ 単位農協が販売先に対して,自己の販売事業と競合する事業者と取引しない ことを条件とする行為 ・ 連合会が加工業者に対して,当該加工業者が製造し,販売する連合会のブラ ンド製品の販売価格を指示し,これを遵守させる行為 (3) 今後の対応 公正取引委員会は,本指針を農業協同組合等に十分に周知し,農業協同組合による独 占禁止法違反行為の未然防止を図るとともに,同法の規定に違反する事実が認められた 場合には,適切かつ迅速に対処することとしている。 第4 知的財産権分野における公正な取引ルールの確立 知的財産権分野においては,政府としての取組の強化が求められているところであるが, 公正取引委員会としても,国民の生活に重大な影響を与える分野の一つとして重点的に取 組を行っているところである。 1 下請法に関する取組 平成16年4月に施行された下請法改正法において,情報成果物等の作成に係る下請取引 が規制対象とされたことを踏まえ,違反行為に対し厳正に対処するとともに,違反行為の 未然防止を図るための普及・啓発に取り組んでいる。 平成18年度においては,情報成果物の作成委託を主に行っていると思われる 親事業者 4,921社及びその下請事業者18,897名に対して書面調査を実施した(第2表参照)。 平成18年度において,新規に着手した下請法違反被疑事件は399件であり,このうち,書 面調査により職権探知したものは374件,下請事業者からの申告によるものは25件である。 処理を行った件数は384件で,その内訳は,警告が362件,不問が22件である(第3表参照)。 違反行為類型別件数の内訳としては,下請代金の支払遅延が166件で最も多く,以下,下 請代金の減額が13件,不当な給付内容の変更・やり直しが12件などとなっている(第4表 参照)。   (注) 1事件について2以上の違反行為又は違反するおそれのある行為が行われている場合があるの で,違反行為の類型別件数の合計と第3表の「措置」件数とは一致しない。 なお,( )内は,実体規定違反全体に占める比率であり,小数点第2位以下を四捨五入して いるため,必ずしも合計は100とはならない。 2 商業用レコードの還流防止措置に関する取組 我が国における商業用レコード(音楽用CD等)については,平成16年6月の著作権法改 正により,平成17年1月1日から,一定の要件を満たす場合に,専ら国外において頒布す ることを目的とする商業用レコードの国内への輸入を差し止めることなどを可能とする措 置が導入された。公正取引委員会は,同法に係る政令等について文化庁と所要の調整を行 った。また,音楽用CD等の販売については再販売価格維持契約が独占禁止法適用除外行為 として認められていることなどを踏まえ,「音楽用CD等の流通に関する懇談会」を開催(第 1回会合:平成16年9月7日,第2回会合:平成17年9月28日,第3回会合:平成18年9 月27日)し,同措置の導入が我が国の音楽用CD等の流通市場における競争や消費者利益に 与える影響について消費者,権利関係者,学識経験者等と広く意見交換を行った。 3 知的財産権に関する競争政策上の問題点の明確化 公正取引委員会では,平成11年に「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法 上の指針」を策定・公表し,特許権等のライセンスに伴う制限に関する独占禁止法上の考 え方を明らかにしている。 また,前記指針の補論として,平成17年に「標準化に伴うパテントプールの形成等に関 する独占禁止法上の考え方」を策定・公表し,複数の事業者による標準化活動及び当該活動 に伴うパテントプールの形成・運用に関する独占禁止法上の考え方を明らかにしている。 第5 独占禁止法適用除外 1 独占禁止法適用除外の概要 独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することにより,一般消費者の 利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とし,これ を達成するために,私的独占,不当な取引制限,不公正な取引方法等を禁止している。他 方,他の政策目的を達成する観点から,特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁 止規定等の適用を除外するという適用除外が設けられている。 適用除外の根拠規定は,独占禁止法自体に定められているもの及び独占禁止法以外の個 別の法律に定められているものに分けることができる。 (1) 独占禁止法に基づく適用除外 独占禁止法は,知的財産権の行使行為(第21条),一定の組合の行為(第22条)及び 再販売価格維持契約(第23条)を,それぞれ同法の規定の適用除外としている。 (2) 個別法に基づく適用除外 独占禁止法以外の個別の法律において,特定の事業者又は事業者団体の行為について 独占禁止法の適用除外を定めているものとしては,平成18年度末現在,保険業法等14の 法律がある。 2 適用除外の見直し (1) これまでの見直しについて 適用除外の多くは,昭和20年代から30年代にかけて,産業の育成・強化,国際競争力 強化のための企業経営の安定,合理化等を達成するため,各産業分野において創設され てきたが,個々の事業者において効率化への努力が十分に行われず,事業活動における 創意工夫の発揮が阻害されるおそれがあるなどの問題があることから,近年,その見直 しが行われてきた。 平成9年7月20日,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制 度の整理等に関する法律」が施行され,個別法に基づく適用除外のうち20法律35制度に ついて廃止等の措置が採られた。次いで,平成11年7月23日,「私的独占の禁止及び公正 取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律」が施行され,不況カル テル制度及び合理化カルテル制度の廃止,独占禁止法の適用除外等に関する法律の廃止 等の措置が採られた。さらに,平成12年6月19日,独占禁止法改正法が施行され,自然 独占に固有の行為に関する適用除外の規定の削除が行われた。 これらの措置により,平成7年度末において30法律89制度存在した適用除外は,平成 8年度末現在,15法律21制度まで縮減された。 (2) 外航海運の競争実態と競争政策上の問題点に関する調査・検討 海上運送法に基づく外航海運の適用除外については,平成11年に適用除外制度の全面 的な見直しを行った際,<1>海運同盟は運賃安定効果があり荷主にとっても望ましいと する意見があること, <2>米・EU等と制度の国際的な調和を図ることが必要であるこ と,等の理由により存続することとされた。 しかしながら,今日では,コンテナ化の進展やアジア等の主要航路における荷動量の 増加等により,外航海運をめぐる状況が大きく変化する中で,海運同盟の形骸化が進ん でいる。また,EUにおいても,外航海運分野の適用除外制度廃止の検討が開始される等 の状況変化がみられた。 このため,公正取引委員会では,平成17年1月から,外航海運の競争実態と競争政策 上の問題点について検討を開始し,関係者からの意見聴取,アンケート調査等を行った。 また,これらの調査結果を踏まえて,平成18年3月から5回にわたり,規制研を開催し, 適用除外制度を含めた外航海運の競争実態と競争政策上の問題点について所要の検討を 行った。さらに,当委員会は,平成18年6月17日から同年9月15日までの間,外航海運 に関する適用除外制度の在り方についてパブリックコメント手続を行った。 こうした検討の結果,平成18年12月6日,規制研の報告書「外航海運の競争実態と競 争政策上の問題点について」が取りまとめられた。 また,公正取引委員会は,前記規制研報告書,前記パブリックコメント手続により提 出された意見等を踏まえ,外航海運に関する独占禁止法適用除外制度の在り方について 検討した結果,以下のような考え方を平成18年12月に取りまとめ,国土交通省に伝えた。 <1> 平成11年の見直しの際に適用除外制度が維持された理由については, i)海運同盟が設定している共通運賃(タリフ)は形骸化していること,運賃以外の サーチャージに関する船社間協定や協調的な運賃引上げ(運賃修復)には実効性が あるが,船社の実コスト以上に請求している可能性があり,また,算定根拠が不明 確であること,一方的に通告されるとの荷主の意見があること等から,荷主(利用 者)の利益を害しているおそれがあること, ii)日米欧の適用除外の範囲は異なっており,また,欧州連合は,2008年10月から適 用除外制度を廃止することを決定したこと から,今日では成立していない。 <2> しかしながら,外航海運に関する適用除外制度は,海上運送法に規定されているこ とから,同制度の要否については,公正取引委員会のみの判断によるのではなく,国 土交通省での検討と判断が必要である。 <3> したがって,外航海運政策と海上運送法を所管している国土交通省において,公正 取引委員会の考え方や規制研報告書の内容をも踏まえて,外航海運に関する独占禁 止法適用除外規定の要否について検討が行われることを期待する。 3 著作物再販制度の取扱いについて 商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して再販売する価格を指示し,これ を遵守させることは,原則として,不公正な取引方法第12項(再販売価格の拘束)に該当 し,独占禁止法第19条に違反するものであるが,同法第23条の規定に基づき,著作物を対 象とするものについては,例外的に同法の適用を除外されている。 公正取引委員会は,著作物についてのこのような適用除外制度(以下「著作物再販制度」 という。)の取扱いについて,国民各層から意見を求めるなどして検討を進め,平成13年 3月,第5表の結論に至った。さらに,同年12月,現行の著作物再販制度の下で関係業界 における運用の弾力化の取組等,著作物の流通についての意見交換を行うため,公正取引 委員会,関係事業者,消費者,学識経験者等を構成員とする著作物再販協議会を設け,平 成17年度までに5回の会合を開催し,平成18年度においては,第6回会合(平成18年6月) を開催した。 また,音楽用CD等については,知的財産推進計画2006(平成18年6月8日知的財産戦略 略本部決定)において著作物再販制度の運用実態と効果について検証する旨が盛り込まれ たことを踏まえ,前記第4−2に述べた「音楽用CD等の流通に関する懇談会(第3回)」 において,これらについて検証した。 著作物再販協議会第6回会合の概要 ・ 公正取引委員会から,書籍・雑誌,音楽用 CDの購入に関する消費者モニターア ンケート調査(平成18年3月実施)の結果について報告するとともに,出版業界に 対しインターネットを利用した謝恩価格本フェアの常設化を図るよう要請した。 ・ 関係業界から,謝恩価格本フェアの実施及び謝恩価格本等を常時取り扱う書店の 開設(出版業界),新聞読者の会員制のサービス提供(新聞業界),CDとDVDをセット にした商品,時限再販商品の発売状況(音楽業界)等,著作物再販制度の下での運 用の弾力化の取組状況についての報告があった。 ・ 学識経験者及び消費者代表からは,平成17年11月以降進められていた特定の不公 正な取引方法の見直しにおける「新聞業における特定の不公正な取引方法」をめぐ る議論(平成18年6月2日に今回の見直しでは結論を出すことを見合わせる旨公表) について意見が述べられた。  4 適用除外カルテルの動向 (1) 概況 ア 適用除外カルテルの概要 価格,数量,販路等のカルテルは,公正かつ自由な競争を妨げるものとして,独占 禁止法上禁止されているが,その一方で,他の政策目的を達成する等の観点から,個々 の適用除外ごとに設けられた一定の要件・手続の下で,特定のカルテルが例外的に許 容される場合がある。 このような適用除外カルテルが認められるのは,当該事業の特殊性のため(保険業 法に基づく保険カルテル),地域住民の生活に必要な旅客輸送(いわゆる生活路線) を確保するため(道路運送法等に基づく運輸カルテル),国際的な協定にかかわるも のであって諸外国においても適用除外が認められているため(航空法等に基づく国際 運輸カルテル)等,様々な理由による。 個別法に基づく適用除外カルテルについては,一般に,公正取引委員会の同意を得, 又は公正取引委員会へ協議若しくは通知を行って主務大臣が認可を行うこととなって いる。 また,適用除外カルテルの認可に当たっては,一般に,当該適用除外カルテルの目 的を達成するために必要であること等の積極的要件のほか,当該カルテルが弊害をも たらしたりすることのないよう,カルテルの目的を達成するために必要な限度を超え ないこと,不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれの法律 により必要とされている。 さらに,このような適用除外カルテルについては,不公正な取引方法に該当する行 為が用いられた場合等には独占禁止法の適用除外とはならないとする,いわゆるただ し書規定が設けられている。 イ 適用除外カルテルの動向 公正取引委員会が認可し,又は当委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議若し くは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は,昭和40年度末の1,079 件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルのように,同一業種について都 道府県等の地区別に結成されている組合ごとにカルテルが締結されている場合等に, 同一業種についてのカルテルを1件として算定すると,件数は415件)をピークに減少 傾向にあり,また,適用除外制度そのものが大幅に縮減されたこともあり,平成18年 度末現在,23件となっている。 (2) 個別法に基づく適用除外カルテル ア 概要 平成18年度において,個別法に基づき主務大臣から公正取引委員会に対し同意を求 め,又は協議若しくは通知のあったカルテルの処理状況は第6表のとおりであり,こ のうち現在実施されている個別法に基づくカルテルの動向は,次のとおりである。   イ 保険業法に基づくカルテル 保険業法に基づき損害保険会社が, <1> 航空保険事業,原子力保険事業,自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償 責任保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保険事業についての 共同行為 又は <2> <1> 以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共同行為を行う 場合には,金融庁長官の認可を受ける必要があり,金融庁長官はその認可に際し公 正取引委員会の同意を得ることとされている。 平成18年度において,金融庁長官から同意を求められたものは2件であった(変 更認可に係るもの)。 また,平成18年度末における同法に基づく共同行為は8件である。 ウ 損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル 損害保険料率算出団体が自動車損害賠償責任保険及び地震保険について基準料率 を算した場合には,金融庁長官に届け出なければならないこととされており,金融 庁長官は届出を受理したときは公正取引委員会に通知しなければならないこととさ れている。 平成18年度において,金融庁長官から通知を受けたものは3件であった(変更届 出にに係るもの)。 また,平成18年度末における同法に基づくカルテルは2件である。 エ 道路運送法に基づくカルテル 一般乗合旅客自動車運送事業者が,輸送需要の減少により事業の継続が困難と見 込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,又は旅客の 利便を増進する適切な運行時刻を設定するため,同一路線において事業を経営する他 の一般乗合旅客自動車運送事業者と共同経営に関する協定を締結,変更しようとする 場合には,国土交通大臣の認可を受けなければならないとされており,国土交通大臣 は認可する際には公正取引委員会に協議することとされている。 平成18年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは1件であった。 また,平成18年度末における同法に基づくカルテルは3件である。 オ 航空法に基づくカルテル (ア) 国内航空カルテル 航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線 において地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため,当該路線において2以 上の航空輸送事業者が事業を経営している場合に本邦航空事業者が他の航空運送事 業者と行う共同経営に関する協定の締結・変更については,国土交通大臣の認可を 受けなければならないこととされており,国土交通大臣は認可をする際には公正取 引委員会に協議することとされている。 平成18年度において,国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。 また,平成18年度末における同法に基づくカルテルはない。 (イ) 国際航空カルテル 本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公 衆の利便を増進するため,本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う連絡運 輸に関する契約,運賃協定その他の運輸に関する協定の締結・変更については,国 土交通大臣の認可を受けなければならないこととされており,国土交通大臣は認可 をしたときは公正取引委員会に通知することとされている。 平成18年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは296件であった。 カ 海上運送法に基づくカルテル (ア) 内航海運カルテル 本邦の各港間の航路に関しては,地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するた め,旅客の利便を増進する適切な運航日程・運航時刻を設定するため,又は貨物の 運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため,定期航路事業者が 行う共同経営に関する協定の締結・変更については,国土交通大臣の認可を受けな ければならないこととされており,国土交通大臣は認可をする際には公正取引委員 会に協議することとされている。 平成18年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは6件であった。 また,平成18年度末における同法に基づくカルテルは9件である。 (イ) 外航海運カルテル 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に関しては,船舶運航事業者が他の 船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件,航路,配船並びに積取りに 関する事項を内容とする協定,契約又は共同行為については,その締結・変更につ いてあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないこととされており,国土交 通大臣は届出を受理したときは公正取引委員会に通知しなければならないこととさ れている。 平成18年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは533件であった。 キ 内航海運組合法に基づくカルテル 内航海運組合法に基づき内航海運組合が調整事業を行う場合には,調整規程又は団 体協約を設定し,国土交通大臣の認可を受ける必要があり,国土交通大臣は認可をす る際には公正取引委員会に協議することとされている。 平成18年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは2件であった。 また,平成18年度末における同法に基づくカルテルは1件である。 第6 違反行為の未然防止 公正取引委員会は,事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止とその 適切な活動に役立てるため,事業者及び事業者団体の活動の中でどのような行為が実際に 独占禁止法違反となるのかを具体的に示した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指 針」(平成3年7月),「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成5年4月), 「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成 6年7月),「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月),「特 許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成11年7月)等を策定・ 公表している。 また,個々の具体的な活動について事業者等からの相談に応じるとともに,独占禁止法 違反行為の未然防止に役立てるため,事業者等から寄せられた相談のうち,他の事業者等 の参考になると思われるものを相談事例集として取りまとめ,公表している(平成17年4 月から平成18年3月までの間に寄せられた相談について,平成18年6月に公表した。)。 第7 独占的状態調査 独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている。公正取引委員 会は,同法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定のうち,事業分野に関する考え 方についてガイドラインを公表しており,その別表(第8表)には,独占的状態の国内総 供給価額要件及び事業分野占拠率要件(国内総供給価額が1000億円超で,かつ,上位1社 の事業分野占拠率が50%超又は上位2社の事業分野占拠率の合計が75%超)に該当すると 認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当すること となると認められる事業分野が掲げられている。 別表に掲載された事業分野については,生産・出荷集中度調査の結果等に応じ逐次改定 してきているところ,平成18年度においては,平成16年の国内総供給価額及び事業分野占 拠率に関する出荷集中度調査の結果等に基づき前記ガイドラインの別表の改定を行い,平 成18年9月8日から実施した(第7表及び第8表参照)。 これらの事業分野のうち,特に集中度の高い業種については,生産,販売,価格,製造 原価,技術革新等の動向,分野別利益率等について,独占禁止法第2条第7項第2号(新 規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,過大な利益率又は販売管理費の支出) の各要件に則し,企業の動向の監視に努めている。   (注) 1 本表は,公正取引委員会が行った調査に基づき,独占的状態の国内総供給価額要件及 び事業分野占拠率要件に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によっ てはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野(平成16年の国内総供給価額 が950億円を超え,かつ,上位1社の事業分野占拠率が45%を超え又は上位2社の事業分野占 拠率の合計が70%を超えると認められるもの)を掲げたものである。 2 本表の商品順は工業統計表に,役務順は日本標準産業分類による。 第8 企業コンプライアンス向上のための施策の推進 1 企業コンプライアンス向上の必要性 近年,企業コンプライアンスを取り巻く環境は大きく変化している状況にある。法制度 についてみると,独占禁止法改正を始め,公益通報者保護制度の創設,会社法・金融商品 取引法における,いわゆる内部統制の法定化など,企業コンプライアンスの向上を求める 動きが強まっている。 独占禁止法に関しては,独占禁止法改正法により,課徴金算定率を引き上げ,過去に課 徴金納付命令を受けたことがある場合は5割増しの算定率,早期離脱の場合は2割減の算 定率が適用されることとなった。また,課徴金減免制度を導入し,違反行為を自ら報告す るなど一定の要件を満たした事業者に対しては,課徴金を免除又は減額することとしてお り,企業が自らのコンプライアンスの向上を図るインセンティブを与えるものとなってい る。 また,実際の企業活動をみても,各種法令に違反する不祥事が多発する中で,コンプラ イアンスの向上が強く求められる状況にある。独占禁止法関係では,国・地方を問わず入 札談合事件の摘発が続いており,平成17年9月には日本道路公団が発注する鋼橋上部工工 事に対する勧告が行われるなどいわゆる官製談合とされる事件も摘発されている。また, 平成17年にはアルミニウム箔の製造業者らのカルテルに対する勧告,大手銀行に対する優 越的地位の濫用への勧告が行われるなど,コンプライアンス体制の整備が相当進んでいる 大手企業においても違反事例がみられるほか,繰り返し違反行為が行われる事例も相当数 みられるところである。したがって,企業におけるコンプライアンス体制の整備が求めら れているところである。 2 「企業におけるコンプライアンス体制について―独占禁止法を中心とした整備状 状と課題―」について(平成18年5月公表) (1) 調査の趣旨・対象等 1のような状況を受けて,公正取引委員会は,独占禁止法を中心としたコンプライア ンスの整備状況と課題を把握する観点から,平成18年1月,東証一部上場企業約1,700社 を対象として,<1>コンプライアンスの整備及び組織体制状況,<2>独占禁止法関係のコ ンプライアンスの取組,<3>独占禁止法関係のコンプライアンスの実効性確保,<4>独占 禁止法改正に伴うコンプライアンスの取組の見直し,<5>欧米諸国との比較等について アンケート調査を実施し,平成18年5月に報告書「企業におけるコンプライアンス体制 について―独占禁止法を中心とした整備状況と課題―」を取りまとめ,公表を行った。 (2) 報告書の概要 ア 企業コンプライアンスを取り巻く最近の環境の変化 企業コンプライアンスを取り巻く最近の環境の変化を把握するため,最近の独占禁 止法違反事件及び繰り返し違反行為が行われた事例等について調査を行った。その結 果,東証一部上場企業では,平成7年度から平成16年度までの10年間で123社が課徴金 納付命令を受け,そのうち17社(13.8%)が繰り返し違反行為を行っていたことが分 かった。また,日本道路公団発注の鋼橋上部工工事の入札談合事件(平成17年9月) において勧告の対象となった東証一部上場企業24社のうち,9社(37.5%)が過去に 違反行為を行っていたことも判明した。このように独占禁止法関連では,大企業にお いて繰返し違反行為を行い法的措置を受けている事例が相当数みられた。 一方,最近の独占禁止法違反行為に対する排除措置において,独占禁止法の研修の 実施,行動指針の策定等コンプライアンスの取組を命じる事例が増加している。例え ば,平成15年度の審決では,営業担当者に対する独占禁止法に関する研修,法務担当 者による定期的な監査等を行うために必要な措置を講じ,当該措置の内容を自社の役 員及び従業員に徹底させなければならないとして,独占禁止法の研修及び監査を命じ ているものがある。また,平成16年度の審決では,独占禁止法の遵守に関しての行動 指針を作成し,当該行動指針等に基づく仕入担当者に対する独占禁止法に関する研修, 法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じ,当該措置の内容を自 社の役員及び従業員に周知徹底させなければならないとして,行動指針の策定を命じ ているものがある。 イ 企業コンプライアンス体制の現状 企業におけるコンプライアンスの取組の実態等を把握するため,平成18年1月に, 東証一部上場企業約1,700社に対してアンケート調査を行った。 その概要及び考え方 は以下のとおりである。 (ア) コンプライアンス・マニュアルの策定及び組織体制の整備 86%の企業がマニュアルを策定しているものの,約半数の企業が平成15年以降に 策定していた。また,7割の企業でコンプライアンス委員会を設置しているが,社 長が委員長を務める企業は38%,副社長が務める企業は10%にとどまる。 (イ) 独占禁止法関係のコンプライアンスの取組 約半数の企業が自社でも独占禁止法違反が起こり得るという危機感を持っていた。 また,44%の企業が独占禁止法に関する研修を行っておらず,56%が社内監査を行 なっていない。さらに,77%の企業がヘルプラインを設置していたが,そのうちの 81%の企業で独占禁止法関係の利用実績がないという状況がみられた。 (ウ) 独占禁止法関係のコンプライアンスの実効性確保 55%の企業が独占禁止法関係のコンプライアンス徹底のためには経営トップの意 識が重要と認識していた。経営トップの関与について,7割の企業で経営トップ自ら コンプライアンスの重要性を呼びかけているが,法令違反発見時の対応を経営トッ プ自ら行う企業は,約3割にとどまるという状況がみられた。また,自社のコンプ ンプライアンスのシステムについて,形式的にも実質的にも十分と認識している企 業は3割程度であり,約7割の企業が何らかの改善の余地があると認識していた。 (エ) 独占禁止法改正に伴うコンプライアンスの取組の見直し 独占禁止法改正を受けて社内監査を実施した企業は7%にとどまるという状況が みられた。また,23%の企業が課徴金減免制度の利用を考慮しているとのことであっ た。 (オ) 欧米諸国との比較 多くの企業が,競争法について,日本に比較して欧米が厳格であると評価してい た。 (カ) まとめ マニュアル策定,コンプライアンス委員会及びヘルプラインなどの体制整備につ いては,調査対象とした東証一部上場企業の7,8割程度で実施していたが,これ らが実施されたのは比較的近年であり,実際の利用状況が低いなど実質的な企業コ ンプライアンスの向上は,これからの課題である。今後,このような状況を改善し ていくためには,<1>経営トップの意識・行動の改革,及び<2>社員の意識向上・内 部統制の充実の両面から,経営トップが自ら取り組んでいくことが重要と考えられ る。また,独占禁止法については,その違反の可能性があるという危機意識は約半 数あるものの,独占禁止法の研修・監査は十分行われているとは言い難く,社員の 意識向上あるいは内部統制の充実のための企業の施策が強く望まれる。独占禁止法 改正法により課徴金減免制度が導入されたにもかかわらず,それに対応する監査が 行われている率が極めて低い状況にあった。さらに,課徴金減免制度を活用したい と考えている企業は約4分の1にとどまっているが,今後,実際の事例が生じるに つれて,問題意識も高まってくるのではないかと期待される。 ウ 企業における取組事例を踏まえた基本的考え方 企業の取組事例を調査し,企業実務家及び有識者の意見を聴取したところ,後記のと おり,今後各企業がコンプライアンスの向上を図る上で,有効と思われる基本的な考 え方が示された。 (ア) 経営トップの関与 企業コンプライアンスの実効性確保のためには,経営トップの関与が重要である。 このためには,経営トップ自らが企業コンプライアンスの重要性を,明確に,繰り 返し,社内外に発信することが望ましい。 (イ) 有効な監査体制の構築 企業にとって法令に違反する行為が生じていないかどうか,各部門の実態を把握 するため,監査(モニタリング)が有効に機能する体制を構築する必要がある。 (ウ) 企業倫理の向上 監査だけでは限界があり,社員の倫理あるいは法令遵守意識の向上により,自発 的に法令が守られるようにする必要がある。 (エ) 効果的な内部統制システム 企業コンプライアンスの実効性を確保するためには,効果的な内部統制システム を確立することが重要である。 (オ) 違反行為発見後の対応 法令に違反する行為が発見された場合の対応については,事前に方針を決定して おくとともに,経営トップに速やかに伝達され,判断される必要がある。 エ 欧米における独占禁止法と企業コンプライアンス 報告書において,日本企業がコンプライアンス体制の整備を進める上で参考になる ものとして,<1>欧米における制裁金・刑罰の水準,<2>欧米のリーニエンシー制度, <3>米国の企業改革法(サーベインズ=オクスリー法)の概要及び<4>米国量刑ガイ ドラインについて調査し,紹介を行っている。 |