第1 違反被疑事件の審査及び処理の状況

1 排除措置命令等

独占禁止法は、事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること、不公正な取引方法を用いること等を禁止している。公正取引委員会は、一般から提供された情報、自ら探知した事実等を検討し、これらの禁止規定に違反する事実があると思料するときは、独占禁止法違反被疑事件として必要な審査を行っている。

審査事件のうち必要なものについては独占禁止法の規定に基づく権限を行使して審査を行い(第47条)、違反する事実があると認められたときは、排除措置命令の名あて人となるべき者に対し、予定される排除措置命令の内容等を通知し(第49条第5項)、意見を述べ、及び証拠を提出する機会の付与を行い(第49条第3項)、その内容を踏まえて、排除措置命令を行っている。

また、法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても、独占禁止法違反の疑いがあるときは、関係事業者等に対して警告を行い、是正措置を採るよう指導している(注)。

さらに、違反行為の存在を疑うに足る証拠は得られなかったが、独占禁止法違反につながるおそれのある行為がみられた場合には、未然防止を図る観点から注意を行っている。

なお、法的措置又は警告をしたときは、その旨公表している。また、注意及び打切りについては、競争政策上公表することが望ましいと考えられる事案であり、かつ、関係事業者から公表する旨の了解を得た場合又は違反被疑の対象となった事業者が公表を望む場合は、その旨公表している。

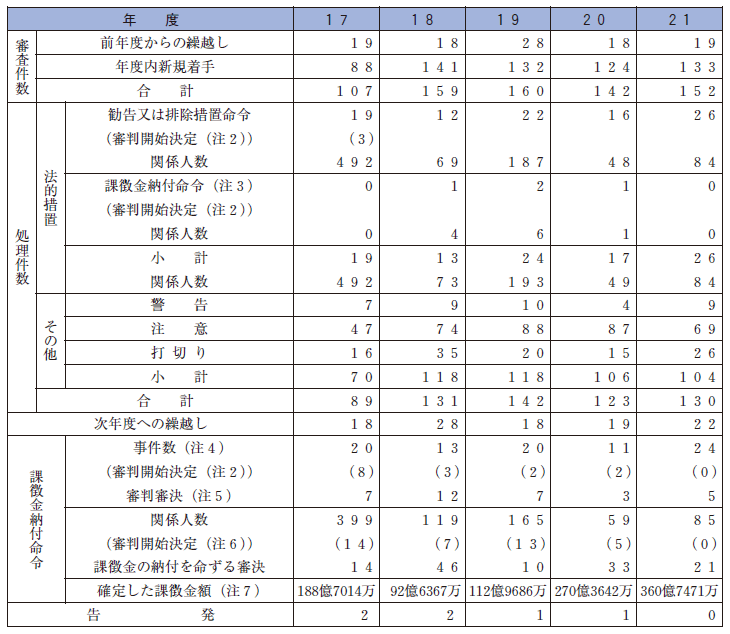

平成21年度における審査件数(不当廉売事案で迅速処理したもの〔第1-2表〕を除く。)は、前年度からの繰越しとなっていたもの19件、年度内に新規に着手したもの133件、合計152件であり、このうち本年度内に処理した件数は130件である。130件の内訳は、法的措置が26件、警告が9件、注意が69件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切ったものが26件となっている(第1-1表参照)。

(注)公正取引委員会は、警告を行った事件についても、名あて人に対し事前に警告内容の説明等を行っていたところ、平成21年の公正取引委員会の審査に関する規則の改正により、警告を行う場合にも、命令の際の事前手続に準じた手続を経る旨明文で規定された。

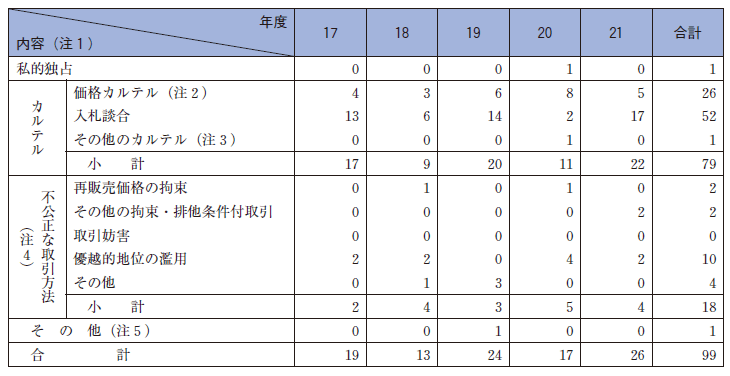

第1-1表 審査事件処理状況の推移(不当廉売事案で迅速処理(注1)を行ったものを除く。)

(注1)申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基いて行う処理をいう。

(注2)( )内の数字は、平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく勧告又は課徴金納付命令に係る審判開始決定を行った事件数である。

(注3)勧告又は排除措置命令を行っていない課徴金納付命令事件数である。

(注4)事件の関係人の一部のみを対象として納付を命じる場合(一部の関係人について審判が行われたため関係人によって課徴金の納付を命じた時期が異なった場合等)には、最初の課徴金納付命令が行われた年度に事件数を計上している。

(注5)平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金の納付を命ずる審決に係る事件数である。

(注6)( )内の数字は、平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金納付命令に係る審判開始決定を行った関係人数である。

(注7)平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金の納付を命ずる審決に係る金額を含み、同法に基づき審判手続を開始した課徴金納付命令に係る金額は含まない。

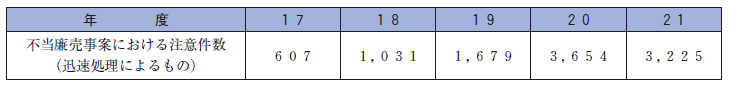

第1-2表 不当廉売事案の迅速処理件数の推移

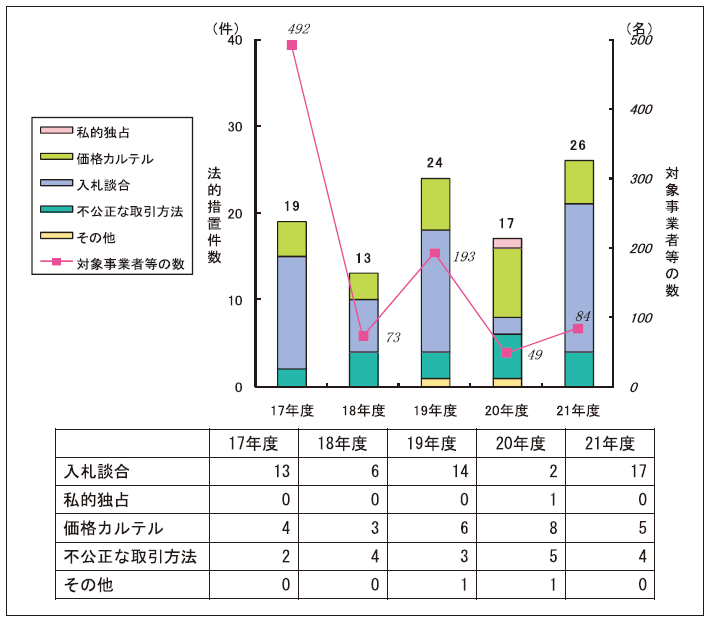

第1図 法的措置件数と対象事業者等の数の推移

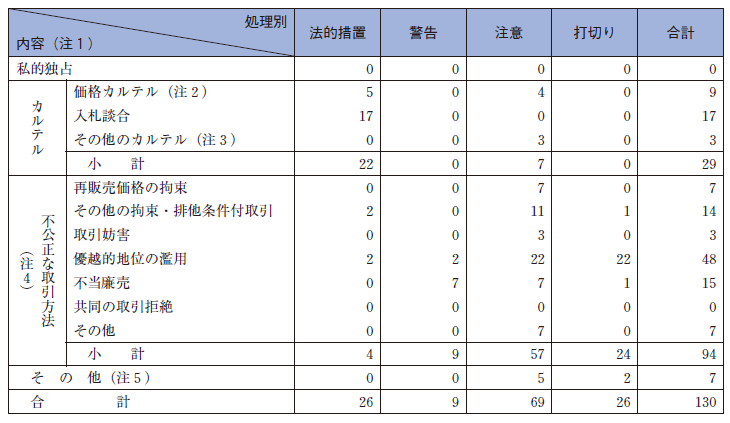

平成21年度の処理件数を行為類型別にみると、価格カルテル9件、入札談合17件、その他のカルテル3件、不公正な取引方法94件、その他7件となっている(第2表参照)。法的措置を採った事件は26件であり、この内訳は、価格カルテル5件、入札談合17件、不公正な取引方法4件となっている(第2表及び第3表参照)。

第2表 平成21年度審査事件(行為類型別)一覧表

(注1)複数の行為類型に係る事件は、主たる行為に即して分類している。

(注2)価格カルテルとその他のカルテルが関係している事件は、価格カルテルに分類している。

(注3)「その他のカルテル」とは、数量、販路、顧客移動禁止、設備制限等のカルテルである。

(注4)事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにする行為(第8条第5号)は、不公正な取引方法に分類している。

(注5)「その他」とは、事業者団体による構成事業者の機能活動の制限等である。

第3表 排除措置命令等の法的措置件数(行為類型別)の推移

(注1)複数の行為類型に係る事件は、主たる行為に即して分類している。

(注2)価格カルテルとその他のカルテルが関係している事件は、価格カルテルに分類している。

(注3)「その他のカルテル」とは、数量、販路、顧客移動禁止、設備制限等のカルテルである。

(注4)事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにする行為(第8条第5号)は、不公正な取引方法に分類している。

(注5)「その他」とは、事業者団体による構成事業者の機能活動の制限等である。

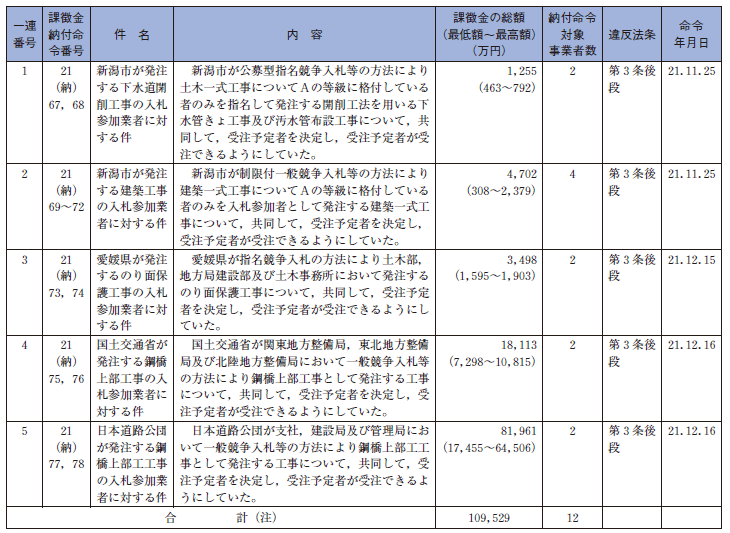

2 課徴金納付命令等

(1) 課徴金納付命令の概要

独占禁止法は、カルテル・入札談合等の未然防止という行政目的を達成するために、行政庁たる公正取引委員会が違反事業者等に対して課す金銭的不利益である課徴金の納付を命ずることを規定している(第7条の2第1項、第2項及び第4項、第8条の3、第20条の2、第20条の3、第20条の4、第20条の5並びに第20条の6)。

課徴金の対象となる行為は、事業者又は事業者団体の行うカルテルのうち、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務について供給量、購入量若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの並びにいわゆる支配型私的独占で被支配事業者が供給する商品若しくは役務について、その対価に係るもの又は供給量若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもののほか、平成21年独占禁止法改正により新たに対象となった、排除型私的独占のうち供給に係るもの並びに法律で定められた不公正な取引方法である、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売及び再販売価格の拘束のうち、一定の要件を満たしたものである。

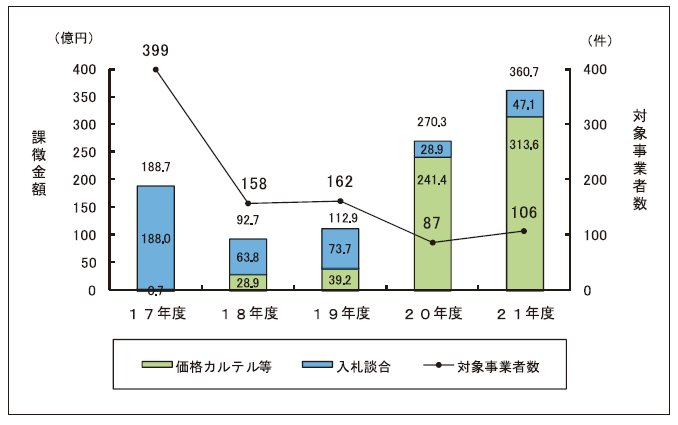

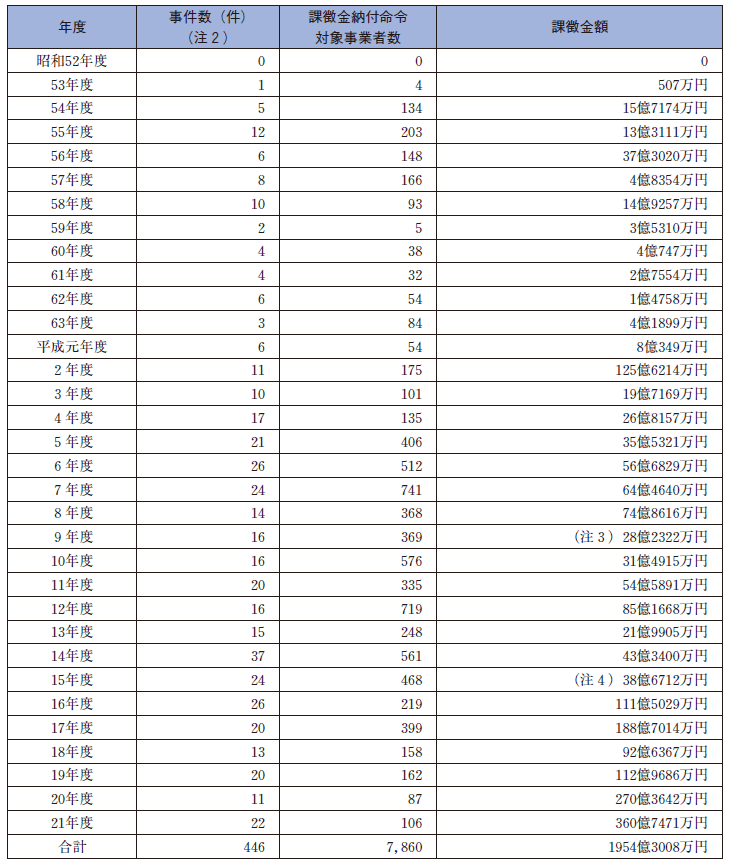

平成21年度においては、延べ85社に対し総額242億855万円の課徴金の納付を命じた(第4表及び第5表参照)。このうち、違反を繰り返した場合の割増算定率が適用された事業者は、3事件における9社であった。なお、1事件3社について、独占禁止法第51条第1項の規定に基づき、審決により、納付命令を受けた者に対し、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から裁判において命じられた罰金額の2分の1に相当する額(計2億6000万円)を控除した額に変更された。一方で、課徴金の納付を命ずる審決21件が出され、この結果、平成21年度において確定した課徴金納付命令の件数は106件、これにより確定した課徴金の額は過去最高額の360億7471万円となった(第6表参照)。

(2) 課徴金減免制度の運用状況

平成21年度における課徴金減免制度に基づく事業者からの報告等の件数は85件であった(課徴金減免制度導入〔平成18年1月〕以降の件数は延べ349件)。

なお、平成21年度においては、21事件延べ50名の課徴金減免申請事業者について、当該事業者からの申出により、これらの事業者の名称、免除の事実、減額の率等を公表した(注)。

(注)公正取引委員会は、課徴金減免制度の適用を受けた事業者から公表の申出がある場合には、課徴金納付命令を行った際等に、公正取引委員会のウェブサイト(http://www.jftc.go.jp/dk/genmen/kouhyou.html)に、当該事業者の名称、所在地、代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することとしている。

第2図 課徴金額等の推移

(注)平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金の納付を命ずる審決を含み、同法に基づく審判手続の開始により失効した課徴金納付命令を除く。

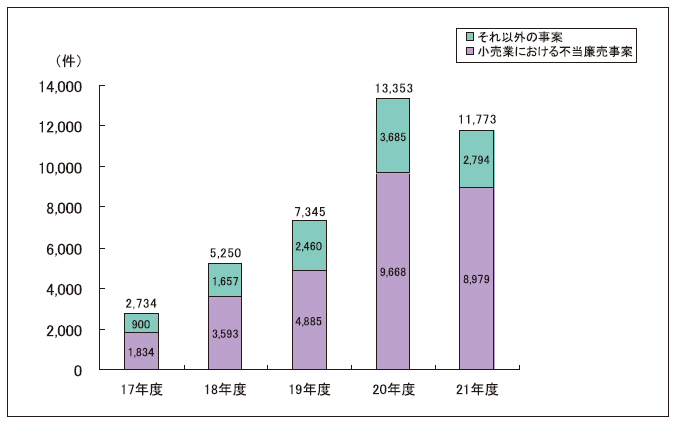

3 申告

平成21年度においては、独占禁止法の規定に違反する事実があると思われ、公正取引委員会に報告(申告)された件数は11,773件となっている(第3図参照)。この報告が書面で具体的な事実を摘示して行われた場合には、措置結果を通知することとされており(第45条第3項)、平成21年度においては、6,862件の通知を行った。

また、公正取引委員会は、独占禁止法違反被疑行為の端緒情報をより広く収集するため、平成14年4月からインターネットを利用した申告が可能となる電子申告システムを公正取引委員会のウェブサイト上に設置しているところ、平成21年度においては、同システムを利用した申告が365件あった。

第3図 申告件数の推移

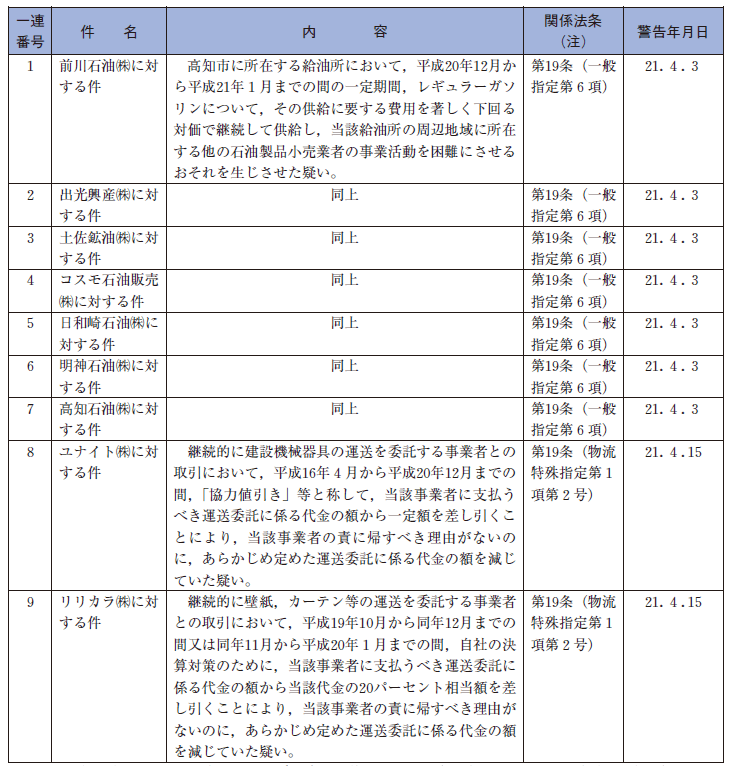

第4表 平成21年度法的措置一覧表

(注1)一般指定とは、平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前の不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)を指す。

(注2)独占禁止法第51条第1項の規定に基づく審決(平成21年11月9日)により、計2億6000万円を控除した額に変更された。

(注3)一部の事業者に対する命令の効力が生じた日である。

(注4)課徴金納付命令対象事業者数の合計である。

第5表 平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金納付命令

(注)前記のほか、平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく審決によって、21事業者に対し118億6616万円の課徴金の納付を命じている(第3章第22 課徴金の納付を命ずる審決等参照)。

第6表 課徴金制度の運用状況(注1)

(注1)平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法法に基づく課徴金の納付を命ずる審決を含み、同法に基づく審判手続の開始により失効した課徴金納付命令を除く。

(注2)事件の関係人の一部のみについて審判が行われたため関係人によって課徴金の納付を命じた時期が異なった場合には、最初の課徴金納付命令が行われた年度に事件数を計上している。

(注3)平成15年9月12日、協業組合カンセイに係る審決取消請求事件について、審決認定(平成10年3月11日、課徴金額1934万円)の課徴金額のうち967万円を超える部分を取り消す判決が出された(同判決は確定した。)。

(注4)平成16年2月20日、土屋企業(株)に係る審決取消請求事件について、審決認定(平成15年6月13日、課徴金586万円)の課徴金額のうち302万円を超える部分を取り消す判決が出された(同判決は確定した。)。

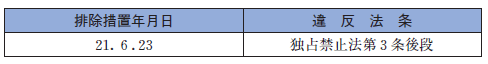

第2 法的措置

平成21年度においては、26件について法的措置を採った。平成21年度に法的措置を採った26件の違反法条をみると、独占禁止法第3条後段(不当な取引制限の禁止)違反22件及び同法第19条(不公正な取引方法の禁止)違反4件となっている。

法的措置を採った前記26件の概要は、以下のとおりである。

1 独占禁止法第3条後段違反事件

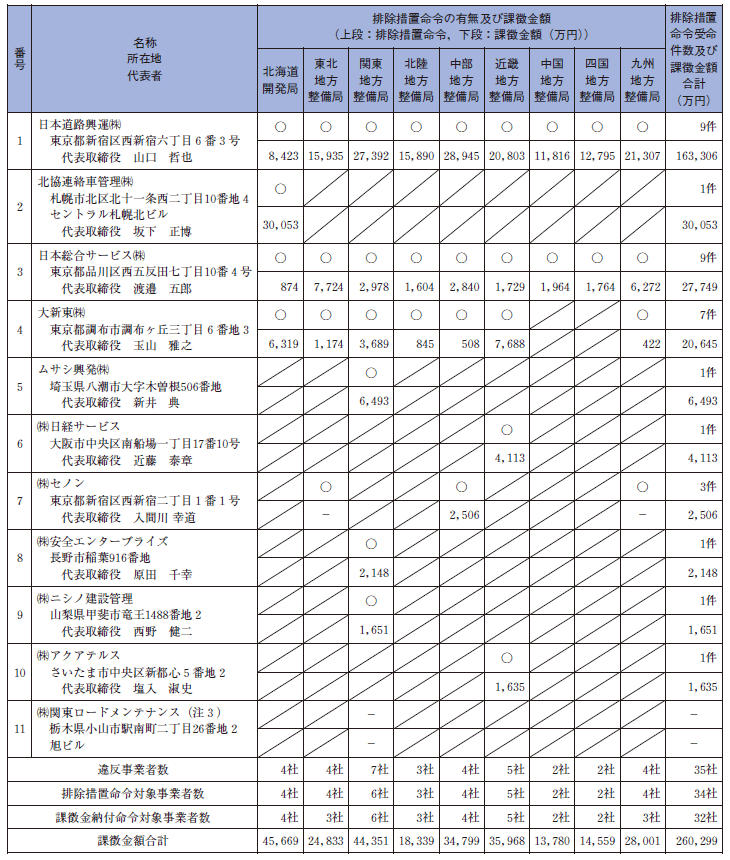

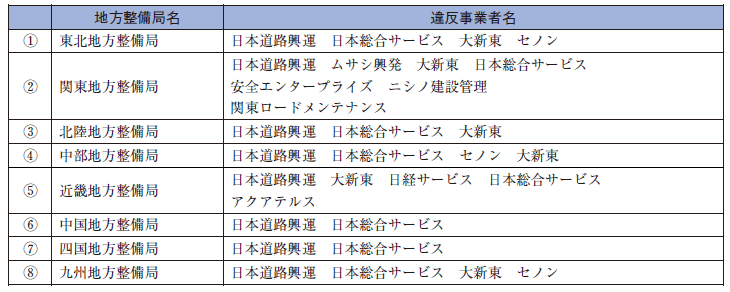

(1) 国土交通省が発注する車両管理業務の入札参加業者に対する件(平成21年(措)第9号~第17号)

ア 関係人

(注1)表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の名あて人であることを示している。

(注2)表中の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の名あて人とならない違反行為者であることを示している。

(注3)株式会社関東ロードメンテナンスは、平成20年4月30日付けで解散の決議を行い、事業活動の全部を取りやめており、同年7月29日付けで清算が結了している。

イ 違反行為の概要

本件においては、北海道開発局及び各地方整備局ごとに、次の各違反行為が認められた。

(ア) 北海道開発局において発注する車両管理業務

北協連絡車管理(注4)、日本道路興運、大新東及び日本総合サービスの4社は北海道開発局発注の特定車両管理業務(注5)について、遅くとも平成14年3月19日以降(注6)共同して、受注価格の低落防止等を図るため、北協連絡車管理の専務(注7)が落札予定者として選定した者を受注予定者とし、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、北海道開発局発注の特定車両管理業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(イ) 各地方整備局において発注する車両管理業務

第7表の「違反事業者名」欄記載の事業者は、「地方整備局名」欄記載の地方整備局発注の特定車両管理業務(注8)について、それぞれ、遅くとも平成17年1月1日以降(注9)共同して、受注価格の低落防止等を図るため、既存業者(注10)を受注予定者とするなどして受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、それぞれの地方整備局発注の車両管理業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

第7表

(注4)事業者名は以下すべて「(株)」を省略して表記している。

(注5)国土交通省が北海道開発局の各開発建設部の事務所等において指名競争入札の方法により発注する車両管理業務をいう。

(注6)大新東にあっては平成15年3月11日以降の行為である。

(注7)旧北海道開発庁北海道開発局の退職者であって、平成17年5月27日までは北協連絡車管理の常務取締役、同日から平成19年6月5日までは専務取締役、同年7月1日から平成20年6月30日までは顧問の職にあった者をいう。

(注8)地方整備局発注の特定車両管理業務とは、国土交通省が各地方整備局の河川国道事務所等において一般競争入札又は指名競争入札の方法により発注する車両管理業務をいう。

(注9)東北地方整備局発注の特定車両管理業務について、大新東にあっては遅くとも平成18年3月24日以降、セノンにあっては遅くとも平成年3月25日以降、関東地方整備局発注の特定車両管理業務について、関東ロードメンテナンスにあっては平成20年4月30日までの間、九州地方整備局発注の特定車両管理業務について、大新東にあっては遅くとも平成19年3月30日以降、セノンにあっては遅くとも平成20年3月26日以降の行為である。

(注10)事務所等において入札が行われる時点で当該事務所等における車両管理業務の委託を受けている者をいう。

ウ 排除措置命令の概要

前記イの北海道開発局及び各地方整備局における違反行為ごとに、以下のとおり排除措置命令を行った。

(ア) 排除措置命令の対象事業者(以下「名あて人」という。)は、それぞれ、前記イの行為を取りやめている旨を確認すること及び今後、前記イの行為と同様の行為を行わず、各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨を、取締役会等において決議しなければならない。

(イ) 名あて人は、それぞれ、前記(ア)に基づいて採った措置を、自社を除く名あて人及び北海道開発局又は各地方整備局に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(ウ) 名あて人は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、前記イの行為と同様の行為を行ってはならない。

エ 課徴金納付命令の概要

課徴金納付命令の対象事業者は、平成21年9月24日までに、それぞれ前記アの「課徴金額合計」欄記載の額(総額26億299万円)を支払わなければならない。

オ 国土交通大臣に対する改善措置要求等について

(ア) 入札談合等関与行為の概要

前記イ(ア)の違反行為に関し、国土交通省の北海道開発局開発監理部の部長又は次長が、北協連絡車管理の社長(注11)に対し、また、同部総務課事務管理班の班長又は開発専門官が、北協連絡車管理の専務に対し、北海道開発局発注の特定車両管理業務のうち少なくとも平成14年度から平成18年度まで(注12)に実施されたものについて、毎年、当該車両管理業務の指名競争入札に係る指名通知がなされる前に、未公表情報である当該入札に係る指名業者の名称又は当該入札の実施を予定する事務所等が置かれている開発建設部の名称若しくは当該事務所等の名称を教示していた事実が認められた。

(注11)旧北海道開発庁北海道開発局の退職者であって、平成18年6月2日まで北協連絡車管理の代表取締役社長の職にあった者をいう。

(注12)平成13年度以前に実施された車両管理業務についてはすべての事務所等において随意契約の方法により発注していたところ、平成14年度に実施された車両管理業務について、一部の事務所等において指名競争入札の方法により発注し、以降順次指名競争入札の方法により発注する事務所等の範囲を拡大して、平成18年度以降に実施された車両管理業務についてはすべての事務所等において指名競争入札の方法により発注していた。

(イ) 関係法条及び改善措置要求等

国土交通省の職員による前記(ア)の行為は、入札談合等関与行為防止法第2条第5項第3号(発注に係る秘密情報の漏えい)の規定に該当し、入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為と認められる。よって、公正取引委員会は、国土交通大臣に対し、入札談合等関与行為防止法第3条第2項の規定に基づき、今後、前記(ア)の行為と同様の行為が生じないよう、北海道開発局発注の特定車両管理業務について、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講ずるよう求めるとともに、この求めに応じて同条第4項の規定に基づき国土交通大臣が行った調査の結果及び講じた改善措置の内容について、同条第6項の規定に基づき公正取引委員会に通知するよう求めた。

また、会計検査院に対して、入札談合等関与行為の排除及び防止に万全を期す観点から、通知を行った。

カ 国土交通省に対する要請について

(ア) 要請の対象となった行為の概要

前記イ(ア)の違反行為並びに前記イ(イ)の第7表の①から④まで及び⑧の各地方整備局発注の特定車両管理業務に係る違反行為に関し、名あて人のうち北協連絡車管理、日本道路興運及び日本総合サービスの3社が受け入れていた国土交通省又は旧建設省若しくは旧北海道開発庁の退職者が、それぞれ、他の入札参加業者との間で当該各違反行為を実施するための入札価格等に関する情報の交換を行うなど、当該各違反行為に関与していた事実が認められた。

(イ) 要請の概要

公正取引委員会は、国土交通省に対し、国土交通省が北海道開発局及び各地方整備局において発注する車両管理業務について、今後、国土交通省の職員が退職後に前記(ア)の行為と同様の行為をすることがないようにするために必要な措置を採ることを要請した。

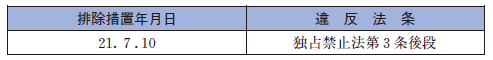

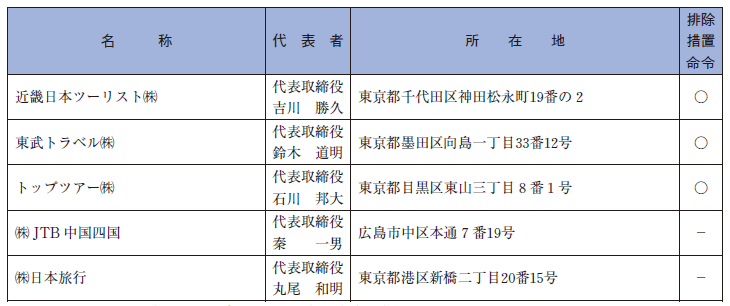

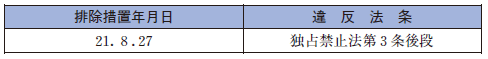

(2) 岡山市所在の市立中学校の修学旅行を取り扱う旅行業者に対する件(平成21年(措)第18号)

ア 関係人

(注1)表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の名あて人であることを示している。

(注2)表中の「-」は、その事業者が排除措置命令の名あて人とならない違反行為者であることを示している。

イ 違反行為の概要

(ア) 近畿日本ツーリスト(株)、東武トラベル(株)、トップツアー(株)、(株)JTB中国四国及び(株)日本旅行の5社(以下「5社」という。)は、平成19年4月7日ころ、平成21年度以降に実施される市立中学校の修学旅行について

a 貸切りバス代金の額(消費税相当額を除く。以下同じ。)については、1台につき

(a) 九州地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県をいう。以下同じ。)への旅行にあっては、利用日数が3日間の場合は24万円以上、利用日数が3日未満の場合は1日当たり8万円以上とすること

(b) 沖縄県への旅行にあっては、利用日数が3日間の場合は20万円以上、利用日数が3日未満の場合は1日当たり7万円以上とすること

b 宿泊費の額については、仕入価格以上とすること

c 企画料金の料率については、3パーセント以上とすること

d 添乗員費用の額(消費税相当額を含む。以下同じ。)については、原則として貸切りバス2台につき添乗員を1名配置することとした上で生徒1人当たり210円以上とすること

を合意した。

(イ) 5社は、平成20年8月8日ころ、前記(ア)の合意を見直し、平成22年度以降に実施される市立中学校の修学旅行について

a 貸切りバス代金の額については、1台につき

(a) 九州地方への旅行にあっては、利用日数が3日間の場合は25万円以上、利用日数が3日未満の場合は1日当たり9万円以上とすること

(b) 沖縄県への旅行にあっては、利用日数が3日間の場合は21万円以上、利用日数が3日未満の場合は1日当たり7万5000円以上とすること

(c) 東京方面(東京都及び千葉県をいう。)への旅行にあっては、1日当たり、1日の利用時間が4時間以内の場合は4万円以上、1日の利用時間が4時間を超過する場合は1時間につき1万円以上とすること

b 宿泊費の額、企画料金の料率及び添乗員費用の額については、引き続き、前記(ア)bからdまでと同一の内容とすること

を合意した。

(ウ) 前記(ア)及び(イ)により、5社は、公共の利益に反して、市立中学校の修学旅行に係る旅行業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

ウ 排除措置命令の概要

(ア) 近畿日本ツーリスト(株)、東武トラベル(株)及びトップツアー(株)の3社(以下「3社」という。)は、それぞれ

a 前記イ(ア)及び(イ)の合意が消滅している旨を確認すること

b 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、市立中学校の修学旅行について、貸切りバス代金の額、宿泊費の額、企画料金の料率及び添乗員費用の額を決定せず、各社がそれぞれ自主的に決める旨

を、取締役会において決議しなければならない。

(イ) 3社は、それぞれ、前記(ア)に基づいて採った措置を、自社を除く2社及び市立中学校に通知するとともに、岡山市の一般消費者に周知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(ウ) 3社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、市立中学校の修学旅行について、貸切りバス代金の額、宿泊費の額、企画料金の料率及び添乗員費用の額を決定してはならない。

(エ) 3社は、今後、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

a 自社の従業員に対する、自社の旅行業務に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成

b 自社の旅行業務に関する独占禁止法の遵守についての、市立中学校の修学旅行に係る旅行業務の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

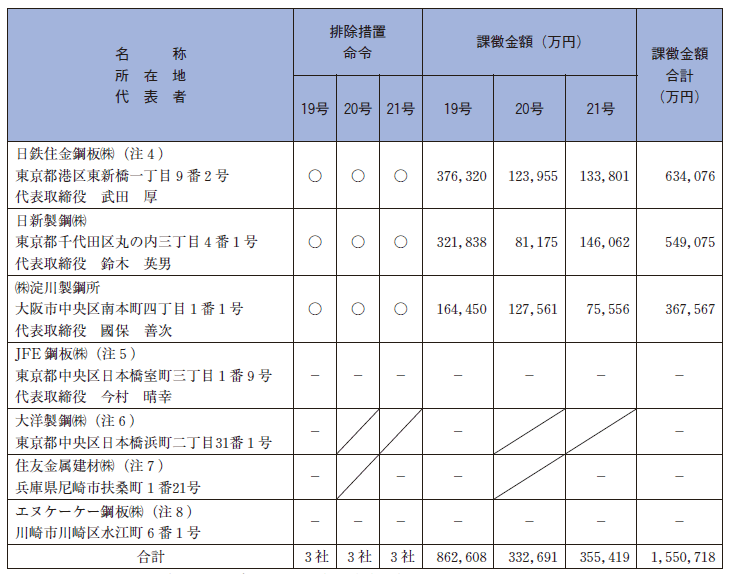

(3) 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯の製造販売業者に対する件(平成21年(措)第19号~第21号)

ア 関係人

(注1)別表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の名あて人であることを示している。

(注2)別表中の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の名あて人とならない違反行為者であることを示している。

(注3)別表中の「/」は、その事業者が当該商品を販売しておらず、違反行為者ではないことを示している。

(注4)大同鋼板(株)が、平成14年10月1日付けで日鉄鋼板(株)に商号を変更した後、平成18年12月1日付けで現商号に変更したものである。

(注5)川鉄鋼板(株)が、平成16年4月1日付けで現商号に変更したものである。

(注6)平成14年10月1日付けで日鉄住金鋼板(株)の製造子会社となり、以後、販売事業は営んでおらず、さらに、平成16年4月1日付けで日鉄住金鋼板(株)を存続会社として合併したことにより消滅したものである。

(注7)平成18年12月1日付けで日鉄住金鋼板(株)に対し吸収分割により溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯の製造販売事業を承継させ、以後、同事業を営んでおらず、さらに、平成19年7月2日付けで解散の決議を行い、平成20年1月31日付けで清算が結了したものである。

(注8)平成16年4月1日付けでJFE鋼板(株)を存続会社として合併したことにより消滅したものである。

イ 違反行為の概要

(ア) GL鋼板の店売り取引(注9)

日鉄住金鋼板、日新製鋼及び淀川製鋼所の3社(以下「3社」という。)、JFE鋼板、大洋製鋼(注10)、住友金属建材並びにエヌケーケー鋼板(注11)の7社(注12)は、次のaからeまでのとおり、平成14年8月下旬ころ以降、GL鋼板の店売り取引での販売価格について合意することにより、公共の利益に反して、我が国におけるGL鋼板の店売り取引の販売分野における競争を実質的に制限していた。

a 3社、JFE鋼板、大洋製鋼、住友金属建材並びにエヌケーケー鋼板の7社は、平成14年8月下旬ころ、GL鋼板の店売り取引での販売価格について、同年10月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

b 3社、JFE鋼板、住友金属建材及びエヌケーケー鋼板の6社は、平成16年1月下旬ころから同年2月中旬ころまでの間、GL鋼板の店売り取引での販売価格について、同年4月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

c 3社、JFE鋼板及び住友金属建材の5社は、平成16年6月下旬ころから同年8月下旬ころまでの間、GL鋼板の店売り取引での販売価格について、同年10月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

d 前記cの5社は、平成17年1月中旬ころから同年2月下旬ころまでの間、GL鋼板の店売り取引での販売価格について、同年4月出荷分から、厚さ0.5ミリメートル未満のものにあっては現行価格より1キログラム当たり10円引き上げること及び厚さ0.5ミリメートル以上のものにあっては現行価格より1キログラム当たり15円引き上げることを合意した。

e 前記cの5社は、平成18年4月下旬ころから同年6月中旬ころまでの間、GL鋼板の店売り取引での販売価格について、同年7月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

(注9)汎用品として板金店等の需要者向けに製造されるGL鋼板を、特約店と呼ばれる鉄鋼製品の加工卸売業者等の販売業者に対して、直接又は他の販売業者を通じて販売する方法をいう。

なお、ここでいうGL鋼板とは、溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯のうち、質量分率で約55パーセントのアルミニウム、1.6パーセントのシリコン及び残部亜鉛から成るめっき浴において溶融めっきを行った鋼板及び鋼帯(塗覆装したものを除く。)並びに同鋼板及び鋼帯に合成樹脂(ポリ塩化ビニル除く。)を塗覆装したものをいう。

(注10)大洋製鋼にあっては平成14年9月30日までの間の行為である。

(注11)エヌケーケー鋼板にあっては平成16年3月31日までの間の行為である。

(注12)7社の事業者名については「(株)」を省略している。

(イ) 軽量天井下地材製造業者向けGI鋼板のひも付き取引(注13)

3社、JFE鋼板及びエヌケーケー鋼板の5社は、次のaからjまでのとおり、平成15年8月下旬ころ以降、軽量天井下地材製造業者(以下「軽天メーカー」という。)向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について合意することにより、公共の利益に反して、我が国における軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引の販売分野における競争を実質的に制限していた。

a 3社、JFE鋼板及びエヌケーケー鋼板の5社は、平成15年8月下旬ころ、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年10月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり5円引き上げることを合意した。

b 前記aの5社は、平成16年2月中旬ころから同月下旬ころまでの間、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年4月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを軽天メーカーに申し入れて少なくとも現行価格より1キログラム当たり7円引き上げることを合意した。

c 3社及びJFE鋼板の4社は、平成16年7月中旬ころ、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年10月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

d 前記cの4社は、平成17年1月下旬ころ、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年4月出荷分から、現行価格より1キログム当たり10円引き上げることを合意した。

e 前記cの4社は、平成17年5月上旬ころから同月下旬ころまでの間、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年7月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり5円引き上げることを合意した。

f 前記cの4社は、平成17年10月中旬ころから同月下旬ころまでの間、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、軽天メーカーからの引下げ要請により引き下げざるを得ない場合であっても、現行価格より1キログラム当たり5円を超えて引き下げないことを合意した。

g 前記cの4社は、平成17年11月下旬ころ、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、軽天メーカーからの引下げ要請により引き下げざるを得ない場合であっても、現行価格より1キログラム当たり3円を超えて引き下げないことを合意した。

h 前記cの4社は、平成18年2月上旬ころから同年3月上旬ころまでの間、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、軽天メーカーからの引下げ要請により引き下げざるを得ない場合であっても、現行価格より1キログラム当たり3円を超えて引き下げないことを合意した。

i 前記cの4社は、平成18年4月上旬ころから同年5月中旬ころまでの間、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年7月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを軽天メーカーに申し入れて少なくとも現行価格より1キログラム当たり5円引き上げることを合意した。

j 前記cの4社は、平成18年8月上旬ころ、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年10月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり5円引き上げることを軽天メーカーに申し入れて少なくとも現行価格より1キログラム当たり3円引き上げることを合意した。

(注13)GI鋼板を、需要者である軽量天井下地材製造業者が定めた仕様に基づき、販売業者を通じて、軽量天井下地材製造業者に対して販売する方法をいう。

なお、ここでいうGI鋼板とは、溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯のうち、質量分率で97パーセント以上の亜鉛から成るめっき浴において両面等厚の溶融亜鉛めっき(合金化めっきを除く。)を行った鋼板及び鋼帯(塗覆装したものを除く。)をいう。

(ウ) 建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引(注14)

3社、JFE鋼板、住友金属建材及びエヌケーケー鋼板の6社は、次のaからdまでのとおり、平成16年1月中旬ころ以降、建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引での販売価格について合意することにより、公共の利益に反して、我が国における建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引の販売分野における競争を実質的に制限していた。

a 3社、JFE鋼板、住友金属建材及びエヌケーケー鋼板の6社は、平成16年1月中旬ころから同年2月中旬ころまでの間、建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年4月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

b 3社、JFE鋼板及び住友金属建材の5社は、平成16年7月中旬ころから同年8月中旬ころまでの間、建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年10月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

c 前記bの5社は、平成17年1月下旬ころから同年2月中旬ころまでの間、建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年4月出荷分から、現行価格より1キログラム当たり15円引き上げることを合意した。

d 前記bの5社は、平成18年4月中旬ころから同年6月ころまでの間、建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引での販売価格について、同年8月出荷分から、厚さ0.3ミリメートル以下のものにあっては現行価格より1キログラム当たり15円引き上げること及び厚さ0.3ミリメートルを超えるものにあっては現行価格より1キログラム当たり10円引き上げることを合意した。

(注14)特定カラー鋼板を、需要者である建材製品製造業者が定めた仕様に基づき、直接又は販売業者を通じて、建材製品製造業者に対して販売する方法をいう。

なお、ここでいう特定カラー鋼板とは、溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯のうち、質量分率で97パーセント以上の亜鉛から成るめっき浴において両面等厚の溶融亜鉛めっき(合金化めっきを除く。)を行った鋼板及び鋼帯に合成樹脂(ポリ塩化ビニル除く。)を塗覆装したもの、質量分率で約5パーセントのアルミニウム及び残部亜鉛から成るめっき浴において溶融めっきを行った鋼板及び鋼帯に合成樹脂(ポリ塩化ビニルを除く。)を塗覆装したもの並びに質量分率で約55パーセントのアルミニウム、1.6パーセントのシリコン及び残部亜鉛から成るめっき浴において溶融めっきを行った鋼板及び鋼帯に合成樹脂(ポリ塩化ビニルを除く。)を塗覆装したものをいう。

ウ 排除措置命令の概要

前記イのGL鋼板の店売り取引、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引及び建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引(以下「3分野の取引」という。)における違反行為ごとに、以下のとおり排除措置命令を行った。

(ア) 3社は、それぞれ

a 前記イの合意が消滅している旨を確認すること

b 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、3分野の取引での販売価格を決定せず、各社がそれぞれ自主的に決める旨

c 今後、相互に、又は他の事業者と、3分野の取引での販売価格の改定に関して情報交換を行わない旨

を、取締役会において決議しなければならない。

(イ) 3社は、それぞれ、前記(ア)に基づいて採った措置を、自社を除く2社及び3分野の取引における自社の取引先販売業者等(注15)に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(ウ) 3社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、3分野の取引での販売価格を決定してはならない。

(エ) 3社は、今後、それぞれ、相互に、又は他の事業者と、3分野の取引での販売価格の改定に関して情報交換を行ってはならない。

(オ) 3社は、今後、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

a 自社の従業員に対する、自社の商品の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の周知徹底

b 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての、3分野の取引の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

(注15)GL鋼板の店売り取引においては自社の取引先販売業者を、軽天メーカー向けGI鋼板のひも付き取引においては自社の取引先販売業者及び軽天メーカーを、建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引においては自社の取引先販売業者及び建材製品製造業者をいう。

エ 課徴金納付命令の概要

(ア) 3社は、平成21年11月30日までに、それぞれ前記アの「課徴金額合計」欄記載の額を支払わなければならない。

(イ) 調査開始日からさかのぼり10年以内に課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがある事業者については、独占禁止法第7条の2第6項の規定に基づき、平成17年の独占禁止法改正法の施行日(平成18年1月4日)以後に係る売上額に関し5割加算した算定率(15パーセント)を適用している。

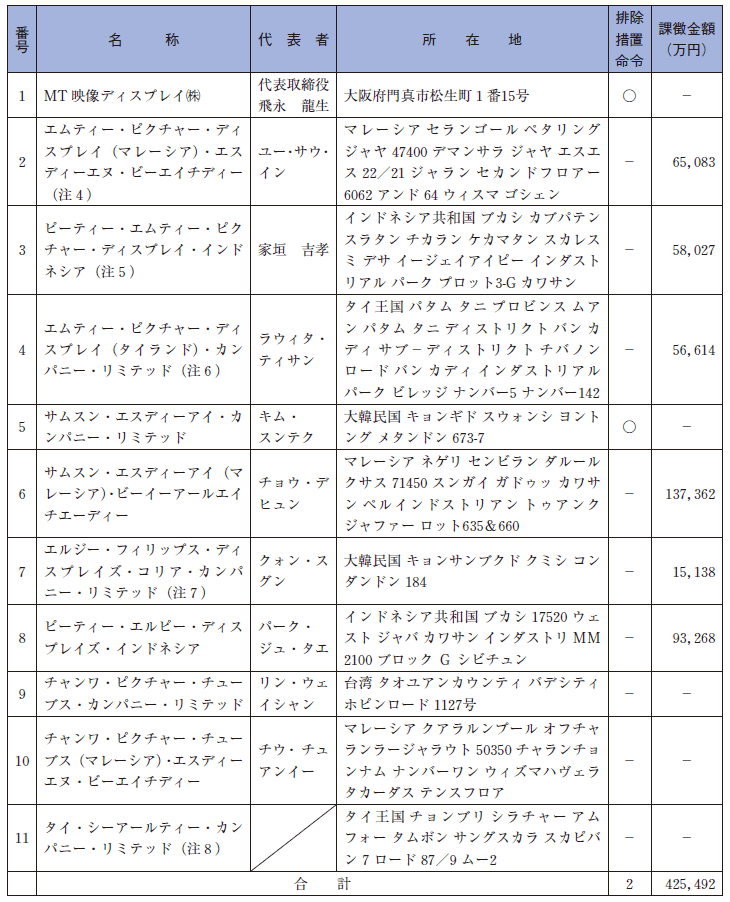

(4) テレビ用ブラウン管の製造販売業者らに対する件(平成21年(措)第23号)

ア 関係人

(注1)表中、番号1は番号2・3・4、番号5は番号6、番号9は番号10のそれぞれ親会社であり、自社の子会社が行うテレビ用ブラウン管の製造及び販売について指示及び管理を行っていた。また、番号7は番号8の親会社ではないが、番号8に対して、特定ブラウン管の販売価格について指示を行っていた。

(注2)関係人表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の名あて人であることを示している。

(注3)関係人表中の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者であることを示している。

(注4)エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディーは、平成19年10月8日に、解散の決議を行い、同日付けで清算手続を開始しており、事業活動の全部を取りやめている。

(注5)ピーティー・エムティー・ピクチャー・ディスプレイ・インドネシアは、平成19年9月28日に、操業を停止し、同日付けで清算手続を開始しており、事業活動の全部を取りやめている。

(注6)エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(タイランド)・カンパニー・リミテッドは、平成21年5月13日に、解散の決議を行い、同日付けで清算手続を開始しており、事業活動の全部を取りやめている。

(注7)エルジー・フィリップス・ディスプレイズ・コリア・カンパニー・リミテッドは、平成21年7月21日付けで、大韓民国ソウル特別市所在のメリディアン・ソーラー・アンド・ディスプレイ・カンパニー・リミテッドに対し、テレビ用ブラウン管の製造販売に係る事業を譲渡している。

(注8)タイ・シーアールティー・カンパニー・リミテッドは、平成19年6月29日に、解散の決議を行い、事業活動の全部を取りやめ、その後、消滅している。

イ 違反行為の概要

前記アの11社は、我が国ブラウン管テレビ製造販売業者(注9)が現地製造子会社等(注10)に購入させるテレビ用ブラウン管(注11)(以下「特定ブラウン管」という。)について、遅くとも平成15年5月22日ころまでに(注12)、2か月に1回程度、CPTミーティング(注13)を継続的に開催し、おおむね四半期ごとに次の四半期におけるその現地製造子会社等向け販売価格の各社が遵守すべき最低目標価格等を設定する旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定ブラウン管の販売分野における競争を実質的に制限していた。

(注9)ブラウン管テレビの製造販売業を営む者であり、オリオン電機(株)、三洋電機(株)、シャープ(株)、日本ビクター(株)及び船井電機(株)をいう。

(注10)我が国ブラウン管テレビ製造販売業者がブラウン管テレビの実質的な製造拠点とする、東南アジア地域に所在する製造子会社又は製造委託先会社をいう。

(注11)次に掲げるテレビ用ブラウン管をいう。

1 14インチサイズの丸型管

2 20インチサイズの丸型管

3 21インチサイズの丸型管

4 21インチサイズの平型管であって「インバー」と称されるもの

5 21インチサイズの平型管であって「エー・ケー」と称されるもの

(注12)エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディーについては遅くとも平成16年2月16日までに、エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(タイランド)・カンパニー・リミテッドについては遅くとも同年4月23日までに、それぞれ当該合意に加わったもの。

(注13)特定ブラウン管の製造販売業者等の営業担当者による会合であって、サムスン・エスディーアイ・カンパニー・リミテッド、エルジー・フィリップス・ディスプレイズ・コリア・カンパニー・リミテッド及びMT映像ディスプレイ(株)の販売又はマーケティングの部長又は課長級の者を加えたものをいう。

ウ 排除措置命令の概要

(ア) MT映像ディスプレイ(株)及びサムスン・エスディーアイ・カンパニー・リミテッド(以下「サムスンSDI」という。)の2社(以下「2社」という。)は、それぞれ

a 前記イの合意が消滅している旨を確認すること

b 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、特定ブラウン管の現地製造子会社等向け販売価格を決定せず、各社がそれぞれ自主的に決める旨

を、取締役会等の業務執行の決定機関において決議しなければならない。

(イ) 2社は、それぞれ、前記(ア)に基づいて採った措置を、相互に通知するとともに、我が国ブラウン管テレビ製造販売業者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

また、サムスンSDIはサムスン・エスディーアイ(マレーシア)・ビーイーアールエイチエーディー(以下「サムスンSDIマレーシア」という。)に、前記(ア)に基づいて採った措置を通知しなければならない。

(ウ) 2社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、特定ブラウン管の現地製造子会社等向け販売価格を決定してはならない。

エ 課徴金納付命令の概要

エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディー、ピーティー・エムティー・ピクチャー・ディスプレイ・インドネシア、エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(タイランド)・カンパニー・リミテッド及びエルジー・フィリップス・ディスプレイズ・コリア・カンパニー・リミテッドは、平成22年1月8日までに、サムスンSDIマレーシア及びピーティー・エルピー・ディスプレイズ・インドネシアは、平成22年5月13日までに、それぞれ前記アの「課徴金額」欄記載の額(総額42億5492万円)を支払わなければならない。

(5) 電力会社が発注する電力用電線等の見積り合わせ又は競争入札の参加業者に対する件(平成22年(措)第1号~第7号)

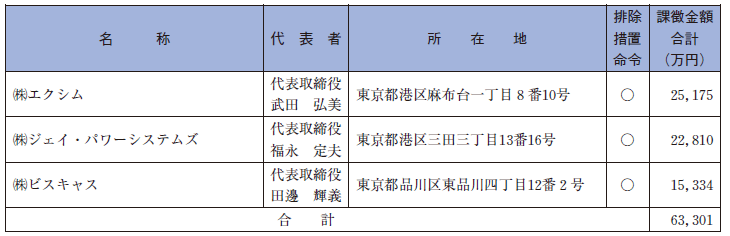

ア 関係人

(注1)表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の名あて人であることを示している。

イ 違反行為の概要

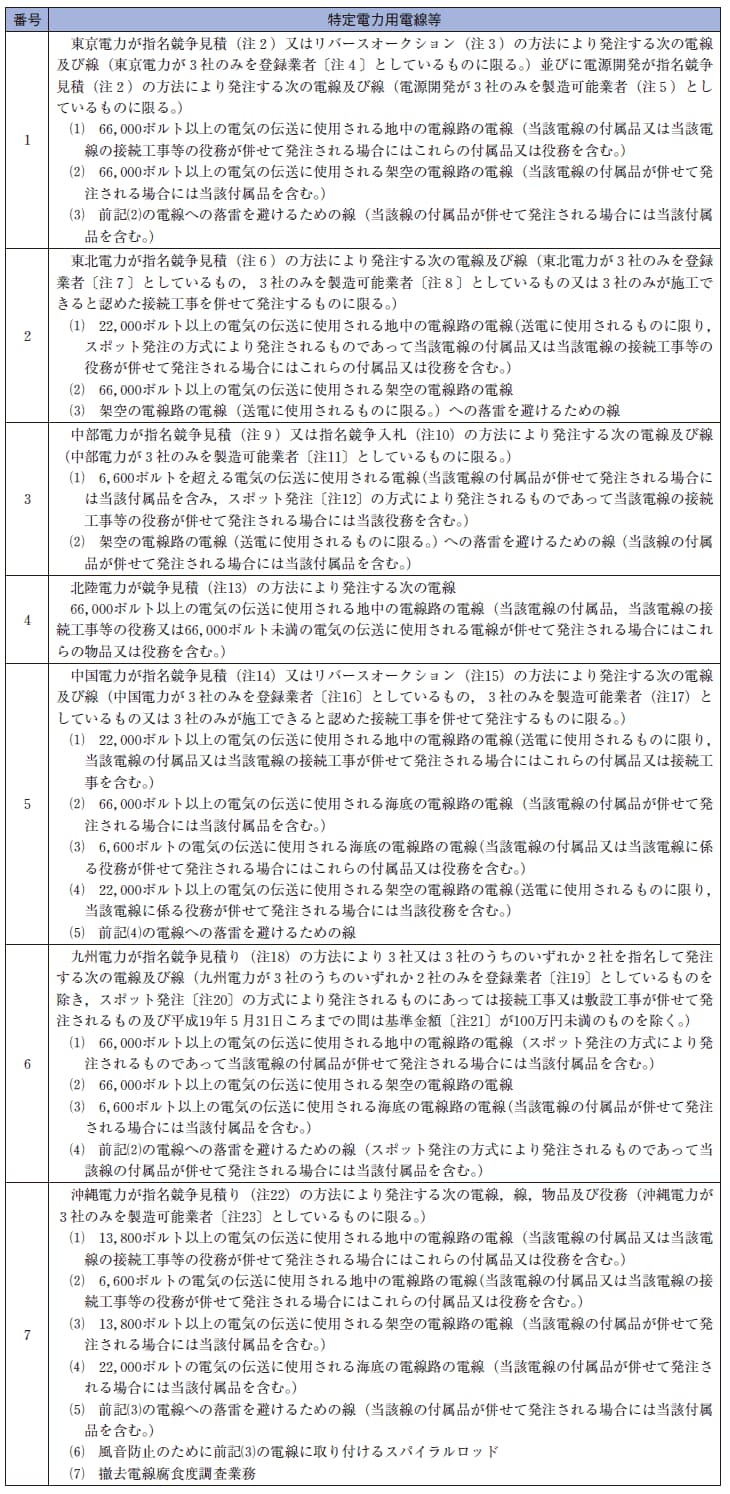

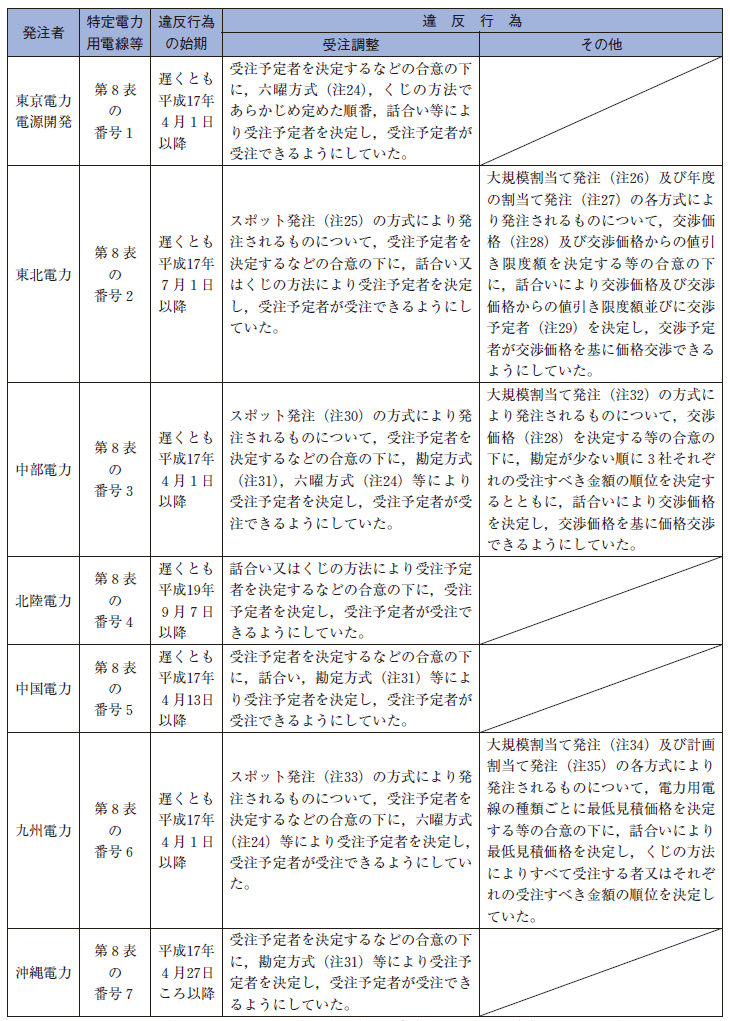

(株)エクシム、(株)ジェイ・パワーシステムズ及び(株)ビスキャスの3社(以下「3社」という。)は、第8表の番号1から7までの特定電力用電線等ごとに、それぞれ、第9表のとおり、共同して、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすること等により、公共の利益に反して、それぞれの特定電力用電線等の取引分野における競争を実質的に制限していた。

第8表

(注2)東京電力においては「指名競争見積方式」、電源開発においては「指名競争見積り」とそれぞれ称する見積り合わせをいう。

(注3)東京電力が「リバースオークション方式」と称する競争入札をいう。

(注4)東京電力が行う事前審査、登録審査等に合格したものとして、東京電力が電力用電線本体(電力用電線のうち、付属品又は接続工事等の役務を除いたものをいう。)の種類ごとに登録した者をいう。

(注5)電源開発が、指名競争見積の際に行う技術審査に合格できる能力を有すると認めた者をいう。

(注6)東北電力が、複数の登録業者(注7)又は製造可能業者(注8)を指名して実施する見積り合わせをいう。

(注7)東北電力が行う登録審査に合格した電力用電線の製造業者のうち、型式審査の対象となっている電力用電線について、型式審査に合格したものとして、東北電力が電力用電線の種類ごとに登録した者をいう。

(注8)東北電力が、登録審査に合格した電力用電線の製造業者のうち、型式審査の対象となっていない電力用電線について、指名競争見積の際に行う技術審査に合格できる能力を有すると認めた者をいう。

(注9)中部電力が、複数の製造可能業者(注11)を指名して実施する見積り合わせをいう。

(注10)中部電力が、複数の製造可能業者(注11)を指名して実施する競争入札をいう。

(注11)中部電力が行う技術審査に合格した者をいう。

(注12)中部電力が、電力用電線の発注量を決定し、当該発注量の電力用電線の価格について指名競争見積等を実施し、指名競争見積にあっては最も低い価格を提示した者との間で当該見積価格を基に価格交渉を行った上で、その者に当該発注量の電力用電線を発注し、指名競争入札にあっては中部電力があらかじめ設定した予定価格を下回り、かつ、最も低い価格で入札した者に当該価格で当該発注量の電力用電線を発注する方式をいう。

(注13)北陸電力が「競争見積」と称する見積り合わせをいう。

(注14)中国電力が「指名競争見積」と称する見積り合わせをいう。

(注15)中国電力が「リバースオークション」と称する競争入札をいう。

(注16)中国電力が行う登録審査に合格したものとして、中国電力が電力用電線本体(電力用電線のうち、付属品又は接続工事等の役務を除いたものをいう。)の種類ごとに登録した者をいう。

(注17)中国電力が、登録業者のうち、指名競争見積又はリバースオークションの方法により発注する特定の電力用電線を提供できると認めた者をいう。

(注18)九州電力が、複数の登録業者(注19)を指名して実施する見積り合わせをいう。

(注19)九州電力が行う事前審査に合格した電力用電線の製造業者のうち、型式審査の対象となっている電力用電線本体(電力用電線のうち、付属品を除いたものをいう。以下同じ。)について、型式審査に合格したものとして、九州電力が電力用電線本体の種類ごとに登録した者をいう。

(注20)九州電力が、電力用電線の発注量を決定し、当該発注量の電力用電線の価格について指名競争見積りを実施し、最も低い見積価格を提示した者との間で当該見積価格を基に価格交渉を行った上で、その者に当該発注量の電力用電線を発注する方式をいう。

(注21)基準単価(九州電力が、自らが調達する際の目安となる価格として電力用電線の種類ごとに定めている電力用電線の1メートル当たりの単価をいう。)に発注予定数量を乗じて算出された金額をいう。

(注22)沖縄電力が「指名競争見積り」と称する見積り合わせをいう。

(注23)沖縄電力が、登録取引先(沖縄電力が経営規模、経営状況等を審査した上で電力用電線等の発注先として登録した者をいう。)のうち、指名競争見積りの方法により発注する電力用電線等を提供できると認めた者をいう。

第9表

(注24)あらかじめ3社それぞれに「先勝」、「友引」、「先負」、「仏滅」、「大安」及び「赤口」の6種の暦注(以下「六曜」という。)のうちのいずれか2種を割り当て、割り当てられた六曜と見積価格の提示依頼が行われた日等の六曜とが一致する者を受注予定者とする方式をいう。

(注25)東北電力が、電力用電線の発注量を決定し、当該発注量の電力用電線の価格について指名競争見積を実施し、最も低い見積価格を提示した者との間で当該見積価格を基に価格交渉を行った上で、その者に当該発注量の電力用電線を発注する方式をいう。

(注26)東北電力が、複数の区間に分割された電線路に用いられる電力用電線の単価について指名競争見積を実施し、最も低い見積価格を提示した者との間で当該見積価格を基に価格交渉を行った上で、当該電力用電線の発注単価を定め、当該発注単価により当該指名競争見積に参加した各指名業者に対して当該電力用電線を発注する方式で、原則として当該指名競争見積において低い見積価格を提示した順に、より多くの金額を受注できるように区間を割り当てるものをいう。

(注27)東北電力が、特定の種類の電力用電線(以下この注において「基準品」という。)の単価について指名競争見積を実施し、最も低い見積価格を提示した者との間で当該見積価格を基に価格交渉を行った上で、当該基準品の単価を定め、当該指名競争見積を実施した翌年度において、その単価を基に一定の方式により当該基準品及びその他の電力用電線の発注単価を算出し、当該発注単価により当該指名競争見積に参加した各指名業者に対して当該基準品及びその他の電力用電線を発注する方式で、原則として当該指名競争見積において低い見積価格を提示した順に、より多くの金額を受注できるように発注量を割り当てるものをいう。

(注28)電力会社との価格交渉の基となる見積価格をいう。

(注29)交渉価格を提示する者をいう。

(注30)中部電力が、電力用電線の発注量を決定し、当該発注量の電力用電線の価格について指名競争見積又は指名競争入札を実施し、指名競争見積にあっては最も低い見積価格を提示した者との間で当該見積価格を基に価格交渉を行った上で、その者に当該発注量の電力用電線を発注し、指名競争入札にあっては中部電力があらかじめ設定した予定価格を下回り、かつ、最も低い価格で入札した者に当該価格で当該発注量の電力用電線を発注する方式をいう。

(注31)見積り合わせ又は競争入札の参加者の指名の時点において「勘定」と称する数値(一定の方式により算出した各社の受注実績を示す数値をいう。)が最も少ない者を受注予定者とする方式をいう。

(注32)中部電力が、複数の種類の電力用電線それぞれの単価について指名競争見積を実施し、当該複数の種類の電力用電線の見積価格に発注予定数量を乗じて算出した額の低い順に、より多くの金額を受注できるように当該電力用電線の種類を割り当て、その割り当てた電力用電線の種類ごとに、割り当てた者との間で、その者が当該指名競争見積において提示した見積価格を基に価格交渉を行った上で、当該電力用電線の種類ごとの単価を定め、その単価を基に一定の方式により当該電力用電線の種類ごとの発注単価を算出し、当該発注単価により当該指名競争見積に参加した各指名業者に対して当該電力用電線を発注する方式をいう。

(注33)九州電力が、電力用電線の発注量を決定し、当該発注量の電力用電線の価格について指名競争見積りを実施し、最も低い見積価格を提示した者との間で当該見積価格を基に価格交渉を行った上で、その者に当該発注量の電力用電線を発注する方式をいう。

(注34)九州電力が、一の電線路に用いられる複数の種類の電力用電線の発注単価について指名競争見積りを実施し、当該電力用電線ごとに最も低い見積価格をその発注単価と定め、当該発注単価により当該指名競争見積りに参加した指名業者のうちの一又は二以上の者に対して当該電力用電線を発注する方式で、二以上の者に発注する場合は、当該指名競争見積りにおいて提示した複数の種類の電力用電線に係る見積価格の合計額の低い順に、より多くの金額を受注できるように当該電力用電線の種類又は数量を割り当てるものをいう。

(注35)九州電力が、複数の種類の電力用電線(以下この注において「基準品」という。)の単価について指名競争見積りを実施し、当該基準品ごとに最も低い見積価格をその単価と定めるなどして、当該単価を基に一定の方式により当該基準品及びその他の電力用電線の発注単価を算出し、当該発注単価により当該指名競争見積りに参加した各指名業者に対して当該基準品及びその他の電力用電線を発注する方式で、当該指名競争見積りにおいて提示した複数の種類の基準品に係る見積価格の合計額等の低い順に、より多くの金額を受注できるように発注量を割り当てるものをいう。

ウ 排除措置命令の概要

前記イの違反行為ごとに、以下のとおり排除措置命令を行った。

(ア) 3社は、それぞれ、前記イの行為を取りやめている旨を確認すること及び今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、前記イの行為と同様の行為を行わず、各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨等を、取締役会において決議しなければならない。

(イ) 3社は、それぞれ、前記(ア)に基づいて採った措置を、自社を除く2社、電力会社等に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(ウ) 3社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、前記イと同様の行為を行ってはならない。

(エ) 3社は、今後、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

a 自社の商品の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成

b 電力会社が発注する電力用電線等の受注に関する独占禁止法の遵守についての、当該電力用電線等の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

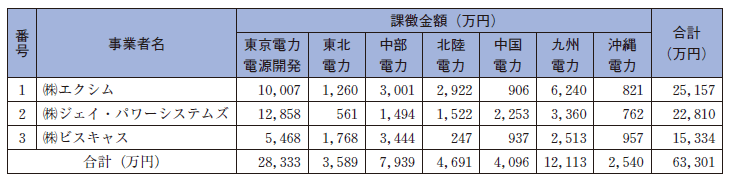

エ 課徴金納付命令の概要

3社は、平成22年4月28日までに、それぞれ第10表の「課徴金額」欄記載の額(総額6億3301万円)を支払わなければならない。

第10表

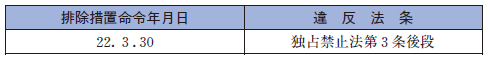

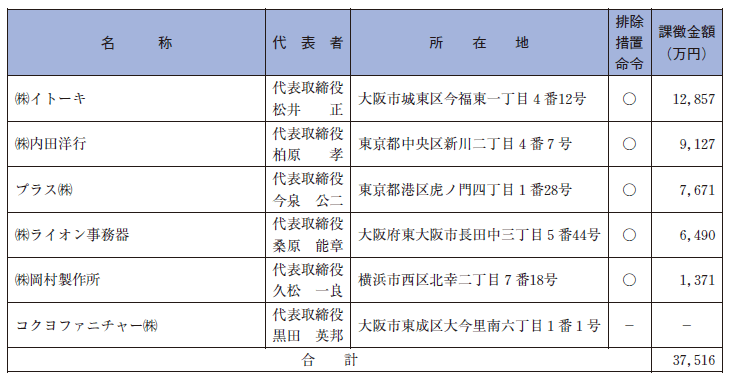

(6) 防衛省航空自衛隊が発注する什器(じゅうき)類の製造業者らに対する件(平成22年(措)第8号)

ア 関係人

(注1)表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の名あて人であることを示している。

(注2)表中の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の名あて人とならない違反事業者であることを示している。

イ 違反行為の概要

(株)イトーキ、(株)内田洋行、プラス(株)、(株)ライオン事務器及び(株)岡村製作所の5社(以下「5社」という。)並びにコクヨファニチャー(株)の6社(以下「6社」という。)は、遅くとも平成17年11月30日以降、共同して、防衛省航空自衛隊発注の特定什器類(注3)について、発注者の意向を受けて納入予定メーカーを決定し、自ら受注し又は自社製品を取り扱う別紙記載の販売業者に受注させることによって、納入予定メーカーが納入できるようにすることにより、公共の利益に反して、防衛省航空自衛隊発注の特定什器類の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(注3)防衛省航空自衛隊が第一補給処において、一般競争入札の方法により、仕様書の調達品目表に6社又はそのいずれかのみの製品の型番を並べて記載した同等品リスト(仕様書に記載すべき形状、寸法等の規格の指定に代えて調達品目表に添付されるリストであって、調達対象製品についてメーカーごとの型番を同等の製品の型番として並べて記載したものをいう。)を用いて発注する什器類(納入時に設置工事、組立加工等の役務を要する場合は当該役務を含む。)をいう。

ウ 排除措置命令の概要

(ア) 5社は、それぞれ、前記イの行為を取りやめている旨を確認すること及び今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、防衛省航空自衛隊が第一補給処において発注する什器類について、納入予定メーカーを決定せず、各社がそれぞれ自主的に営業活動を行う旨を、取締役会において決議しなければならない。

(イ) 5社は、それぞれ、前記(ア)に基づいて採った措置を、自社を除く4社並びに自社製品を取り扱う別紙記載の販売業者及び第一補給処に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(ウ) 5社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同して、防衛省航空自衛隊が第一補給処において発注する什器類について、納入予定メーカーを決定してはならない。

(エ) 5社は、今後、それぞれ、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

a 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成又は改定

b 官公需の受注に関する独占禁止法の遵守についての、防衛省航空自衛隊が発注する什器類の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

エ 課徴金納付命令の概要

5社は、平成22年7月1日までに、それぞれ前記アの「課徴金額」欄記載の額(総額3億7516万円)を支払わなければならない。

オ 防衛大臣に対する改善措置要求について

(ア) 入札談合等関与行為の概要

前記イの違反行為に関し、第一補給処の資材計画部資材計画課長は、平成17年度から平成20年度までの間、予算の執行余剰分で調達する物品を対象に、処長、副処長又は資材計画部長の了解の下、過去の取引実績や防衛省航空自衛隊の退職者の在籍状況等を考慮し、調達に係る事業者別の目標(以下「調達要求目標」という。)を定め、資材計画課の各班長に対し、調達要求目標を達成するよう指示等をしていた。また、資材計画課で什器類の調達を担当する需品班及び基地器材班は、平成17年度から平成20年度までの間(基地器材班においては平成18年度から平成20年度までの間)、調達要求目標が達成できるよう、6社に対し、第一補給処が調達を希望するメーカーについての意向を示し、これにより、6社に入札談合を行わせていた。

(イ) 関係法条及び改善措置要求等

第一補給処の職員による前記(ア)の行為は、入札談合等関与行為防止法第2条第5項第1号(事業者に入札談合を行わせること)及び第2号(契約相手の意向の教示)に該当し、同法に規定する入札談合等関与行為と認められる。

なお、防衛省が、第一補給処が実施する什器類の入札を対象として行った防衛監察本部による防衛監察の結果を公正取引委員会に対し平成21年5月28日付けで通報する前に、第一補給処の職員が関係事業者に対して防衛監察本部による防衛監察の内容及び公正取引委員会への通報の予定を漏えいしていた事実等が認められた。

よって、公正取引委員会は、防衛大臣に対し、入札談合等関与行為防止法第3条第2項の規定に基づき、今後、前記(ア)の行為と同様の行為が生じないよう、防衛省航空自衛隊発注の特定什器類について、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講じるよう求めた。また、防衛大臣に対し、この求めに応じて同条第4項の規定に基づき行った調査の結果及び講じた改善措置の内容について、同条第6項の規定に基づき公表するとともに公正取引委員会に通知するよう求めた。

さらに、会計検査院に対し、入札談合等関与行為の排除及び防止に万全を期す観点から、防衛大臣に対して改善措置を講じるよう求めた旨の通知を行った。

カ 防衛省に対する要請について

公正取引委員会は、これまでも防衛省に対し、同省の職員が行っていた入札業務に係る問題点を指摘し、再発防止のための改善措置を講じるよう繰り返し求めるなどしてきた。しかしながら、本件審査過程において、前記オ(ア)の事実に加え、什器類以外の物品についても、競争入札に付しているにもかかわらず過去の取引実績や防衛省航空自衛隊の退職者の在籍状況等を考慮してあらかじめ調達要求目標を定めるなど、入札談合等関与行為防止法上の問題につながりかねない事実も認められた。

これらを踏まえ、公正取引委員会は、防衛省に対し、同省の調達業務に関わる職員に、独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法の趣旨及び内容を周知徹底するとともに、入札の実態について再点検し、必要な場合には改善を行うなど再発防止のための所要の措置を講じるよう要請した

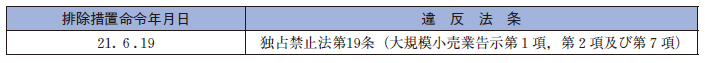

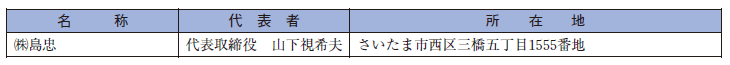

2 独占禁止法第19条違反事件

(1) (株)島忠に対する件(平成21年(措)第7号)

ア 関係人

イ 違反行為の概要

(ア) (株)島忠(以下「島忠」という。)は、店舗の閉店又は改装に際し、当該店舗の商品のうち、当該店舗及び他の店舗において販売しないこととした商品について、自社と継続的な取引関係にある家具、家庭用品、工具・住宅用建材などのDIY用品等の納入業者であって、その取引上の地位が自社に対して劣っているもの(以下イにおいて「納入業者」という。)のうち、当該商品の納入業者に対し、納入業者の責めに帰すべき事由がないなどにもかかわらず、当該商品を返品している。

(イ) 島忠は、家具商品部で取り扱う商品のうち、定番商品(島忠が一定期間継続して販売することとした商品をいう。)から外れたこと又は店舗を閉店するに当たり当該店舗において売れ残ることが見込まれることを理由として割引販売を行うこととした商品について、当該商品の納入業者に、納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、当該割引販売に伴う自社の利益の減少に対処するために必要な額を当該商品の納入価格から値引きさせている。

(ウ) 島忠は、店舗の開店、改装又は閉店に際し、当該店舗に商品を納入する納入業者に、当該納入業者の納入に係る商品以外の商品を含む商品の搬入等の作業及び当該納入業者の従業員等が有する技術又は能力を要しない当該店舗における商品の陳列等の作業を行わせることとし、あらかじめ納入業者との間で従業員等の派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を負担することなく、従業員等を派遣させている。

ウ 排除措置命令の概要

(ア) 島忠は、前記イの行為を取りやめなければならない。

(イ) 島忠は、前記イの行為を取りやめる旨及び今後、当該行為と同様の行為を行わない旨を、取締役会において決議しなければならない。

(ウ) 島忠は、前記(ア)及び(イ)に基づいて採った措置を、自社と継続的な取引関係にある納入業者に通知するとともに、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(エ) 島忠は、今後、前記イの行為と同様の行為を行ってはならない。

(オ) 島忠は、今後、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

a 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成

b 納入業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての、役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

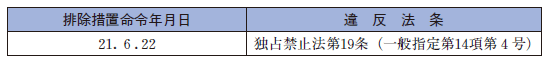

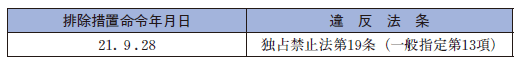

(2) (株)セブン-イレブン・ジャパンに対する件(平成21年(措)第8号)

ア 関係人

イ 違反行為の概要

(株)セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブン・ジャパン」という。)の取引上の地位は加盟者(注1)に対して優越しているところ、セブン-イレブン・ジャパンは、加盟店(注2)で廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟者の負担となる仕組み(注3)の下で、推奨商品(注4)のうちデイリー商品(注5)に係る見切り販売(注6)(以下「見切り販売」という。)を行おうとし、又は行っている加盟者に対し、見切り販売の取りやめを余儀なくさせ、もって、加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている。

(注1)セブン-イレブン・ジャパンのフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者をいう。

(注2)加盟者が経営するコンビニエンスストアをいう。

(注3)加盟店で廃棄された商品の原価相当額については、セブン-イレブン・ジャパンと加盟者との間で締結されている加盟店基本契約に基づき、その全額を加盟者が負担することとされているところ、セブン-イレブン・ジャパンは、コンビニエンスストアに係るフランチャイズ事業における対価として加盟者から収受しているロイヤルティの額について、加盟店基本契約に基づき、加盟店で販売された商品の売上額から当該商品の原価相当額を差し引いた額に一定の率を乗じて算定することとし、当該ロイヤルティの額が加盟店で廃棄された商品の原価相当額の多寡に左右されない方式を採用している。

(注4)セブン-イレブン・ジャパンが加盟店で販売することを推奨する商品をいう。

(注5)品質が劣化しやすい食品及び飲料であって、原則として毎日店舗に納品されるものをいう。

(注6)セブン-イレブン・ジャパンが独自の基準により定める販売期限(注7)が迫っている商品について、それまでの販売価格から値引きした価格で消費者に販売する 行為をいう。

(注7)セブン-イレブン・ジャパンは、推奨商品のうちデイリー商品について、メーカー等が定める消費期限又は賞味期限より前に、当該販売期限を定めているところ、加盟店基本契約等により、加盟者は、当該販売期限を経過したデイリー商品についてはすべて廃棄することとされている。

ウ 排除措置命令の概要

(ア) セブン-イレブン・ジャパンは、前記イの行為を取りやめなければならない。

(イ) セブン-イレブン・ジャパンは、前記イの行為を取りやめる旨及び今後、当該行為と同様の行為を行わない旨を、取締役会において決議しなければならない。

(ウ) セブン-イレブン・ジャパンは、前記(ア)及び(イ)に基づいて採った措置を加盟者に周知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。

(エ) セブン-イレブン・ジャパンは、今後、前記イの行為と同様の行為を行ってはならない。

(オ) セブン-イレブン・ジャパンは、今後、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

a 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定

b 加盟者が行う見切り販売の方法等についての加盟者向け及び従業員向けの資料の作成

c 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての、役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

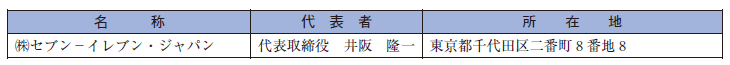

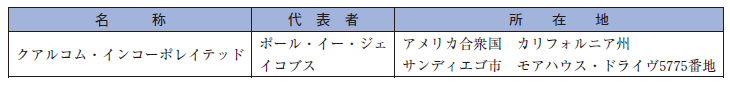

(3) クアルコム・インコーポレイテッドに対する件(平成21年(措)第22号)

ア 関係人

イ 違反行為の概要

クアルコム・インコーポレイテッド(以下「クアルコム」という。)は、国内端末等製造販売業者(注1)に対し、CDMA携帯無線通信(注2)に係る知的財産権の実施権等を一括して許諾するに当たり、あらかじめ適切な条件の下に非排他的かつ無差別に実施権等を許諾する旨を明らかにしているにもかかわらず、次の(ア)から(ウ)までの全部又は一部を内容とする規定を含む契約(以下「本件ライセンス契約」という。)の締結を余儀なくさせている。

(ア) CDMA携帯電話端末及びCDMA携帯電話基地局に用いられる半導体集積回路等の製造、販売等のために、国内端末等製造販売業者等(注3)の知的財産権について、クアルコムに対して、その実施権等を無償で許諾する。

(イ) CDMA携帯電話端末及びCDMA携帯電話基地局に用いられる半導体集積回路等の製造、販売、使用等について、当該知的財産権に基づいて、クアルコム等(注4)又はクアルコムの顧客(注5)に対し、権利主張を行わないことを約する。

(ウ) CDMA携帯電話端末及びCDMA携帯電話基地局並びにこれらに用いられる半導体集積回路等の製造、販売等について、当該知的財産権に基づいて、クアルコムのライセンシー(注6)に対し、権利主張を行わないことを約する。

本件ライセンス契約が締結されたことから、国内端末等製造販売業者等は、知的財産権に基づいて差止訴訟の提起、ライセンス料の請求等の権利主張を行うことを制限されている。このことから、国内端末等製造販売業者等のCDMA携帯電話端末及びCDMA携帯電話基地局並びにこれらに用いられる半導体集積回路等に関する技術の研究開発意欲が損なわれ、また、クアルコムの当該技術に係る市場における有力な地位が強化されることとなり、当該技術に係る市場における公正な競争が阻害されるおそれがある。

(注1)我が国の携帯電話端末又は携帯電話基地局の製造販売業者をいい、その多くは、携帯無線通信に関する技術の研究開発を行ってきている。

(注2)携帯無線通信のうち、一般に「W-CDMA」及び「CDMA2000」と称される規格に適合するもの及び無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第4号及び第4号の2に規定されるもの並びに外国法令等において規定され又は今後規定される類似のものをいう。

(注3)国内端末等製造販売業者に加え、その親会社、関連会社等をいう。その中には、CDMA携帯無線通信に係る知的財産権を保有している者がある。

(注4)クアルコムに加え、その関連会社等をいう。

(注5)クアルコムから、携帯電話端末に用いられる半導体集積回路等及び携帯電話基地局に用いられる半導体集積回路等を購入する事業者をいう。

(注6)クアルコムから、携帯無線通信技術に係る知的財産権の実施権等の許諾を受けている事業者であって、この(ウ)と同様の規定を含む契約をクアルコムと締結している者をいう。

ウ 排除措置命令の概要

(ア) クアルコムは、国内端末等製造販売業者との間で締結した本件ライセンス契約における、前記イ(ア)から(ウ)までの全部又は一部を内容とする規定を破棄しなければならない

(イ) クアルコムは、次の事項を、業務執行の決定機関において決議しなければならない。

a 本件ライセンス契約における前記イ(ア)から(ウ)までの全部又は一部を内容とする規定を破棄する旨

b 今後、特定携帯無線通信(注7)に係る知的財産権について、前記イと同様の行為を行わず、また、子会社をして行わせない

(ウ) クアルコムは、前記(ア)及び(イ)に基づいて採った措置を、本件ライセンス契約を締結した国内端末等製造販売業者に通知しなければならない。

(エ) クアルコムは、今後、特定携帯無線通信に係る知的財産権について、前記イと同様の行為を行ってはならず、また、子会社をして行わせてはならない。

(注7)携帯無線通信のうち、CDMA携帯無線通信、無線設備規則第3条第4号の3から第4号の6までに規定されるもの及び外国法令等において規定され又は今後規定される類似のもの並びに国際電気通信連合において策定される「IMT-Advanced」と称する国際規格に基づいて各国の法令等に今後規定されるものをいう。

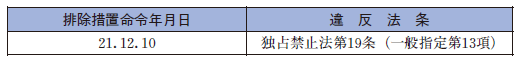

(4) 大分大山町農業協同組合に対する件(平成21年(措)第24号)

ア 関係人

イ 違反行為の概要

大分大山町農業協同組合(以下「大山農協」という。)は、大分県日田市(以下「日田市」という。)等において「木の花ガルテン」と称する農産物直売所(注1)(以下「木の花ガルテン」という。)を8店舗運営し、木の花ガルテンの出荷登録者(注2)が木の花ガルテンに出荷した直売用農産物(注3)の販売を受託しているところ、日田市内において「日田天領水の里元氣の駅」と称する農産物直売所(以下「元氣の駅」という。)が営業を開始することとしたことから、日田市に所在する木の花ガルテン大山店(注4)の販売金額の減少を防ぐため、平成21年4月1日に開催した臨時理事会において

(ア) 双方出荷登録者(注5)に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせること

(イ) その手段として、双方出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れることを内容とする基本方針(以下「本件基本方針」という。)を決定し、本件基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに、木の花ガルテンの出荷登録者に対して本件基本方針を周知すること等により、木の花ガルテンの出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせている。

(注1)農業者又は農業者のグループ、市区町村、農業協同組合等が運営し、農業者が自ら生産した農産物及び農産物加工品を一般消費者に販売するための施設であって、有人の常設店舗形態で年間又は季節的に営業しているものをいう。

(注2)木の花ガルテンに直売用農産物を出荷するために大山農協に登録を行っている農業者をいう。

(注3)地元の農業者が生産した野菜等の農産物(主に販売当日の朝に収穫したもの)及び農産物加工品であって、農産物直売所における販売のために当該農業者が当該農産物直売所に搬入するものをいう。

(注4)日田市に所在する農産物直売所の中で最も販売金額の大きな店舗であり、また、木の花ガルテン8店舗の中で最も収益を上げている店舗である。

(注5)木の花ガルテンの出荷登録者のうち、元氣の駅に直売用農産物を出荷するために「元氣の会」と称する組織の会員にもなっている者をいう。

ウ 排除措置命令の概要

(ア) 大山農協は、木の花ガルテンの出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせている行為を取りやめなければならない。

(イ) 大山農協は、前記(ア)の行為を取りやめる旨及び今後、自らが運営する農産物直売所に直売用農産物を出荷する農業者に対し、自らが運営する農産物直売所以外の農産物直売所に直売用農産物を出荷しないようにさせる行為を行わない旨を、理事会において決議しなければならない。

(ウ) 大山農協は、前記(ア)及び(イ)に基づいて採った措置を、元氣の駅を運営する(株)元氣家、木の花ガルテンの出荷登録者等に通知し、かつ、大山農協の職員及び木の花ガルテンの従業員に周知徹底しなければならない。

(エ) 大山農協は、今後、自らが運営する農産物直売所に直売用農産物を出荷する農業者に対し、自らが運営する農産物直売所以外の農産物直売所に直売用農産物を出荷しないようにさせる行為を行ってはならない。

(オ) 大山農協は、今後、自らが運営する農産物直売所に直売用農産物を出荷する農業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針を作成するために必要な措置を講じなければならない。

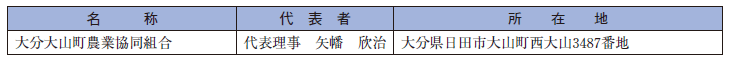

第3 警告

平成21年度において警告を行ったものの概要は、以下のとおりである。

第11表 平成21年度警告事件一覧表

(注)一般指定とは、平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前の不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)を指す。

第4 告発

私的独占、カルテルなどの重大な独占禁止法違反行為については、排除措置命令等の行政上の措置のほか罰則が設けられているところ、これらについては公正取引委員会による告発を待って論ずることとされている(独占禁止法第96条、第74条第1項及び第2項)。

公正取引委員会は、平成17年10月、平成17年独占禁止法改正法の趣旨を踏まえ、「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」を公表し、独占禁止法違反行為に対する抑止力強化の観点から、積極的に刑事処罰を求めて告発を行っていくこと等を明らかにしている。

平成21年度において、検事総長に告発した事件はなかった。