第2部 各論

平成25年度における審判件数は,前年度から繰り越されたもの157件,平成25年度中に審判手続を開始したもの25件の合計182件(排除措置命令に係るものが83件,課徴金納付命令に係るものが99件)であった。これらのうち,平成25年度中に15件について審決を行った。15件の審決の内訳は,平成17年独占禁止法改正法(独占禁止法の一部を改正する法律〔平成17年法律第35号〕をいう。以下同じ。)による改正前の独占禁止法に基づく審決が7件(課徴金の納付を命ずる審決等7件),平成17年独占禁止法改正法による改正後の独占禁止法に基づく審決が8件(排除措置命令に係る審決3件,課徴金納付命令に係る審決5件)である。このほか,2件(排除措置命令に係るものが1件,課徴金納付命令に係るものが1件)の審判請求取下げが行われた。この結果,平成25年度末における審判件数(平成26年度に繰り越すもの)は165件となった。

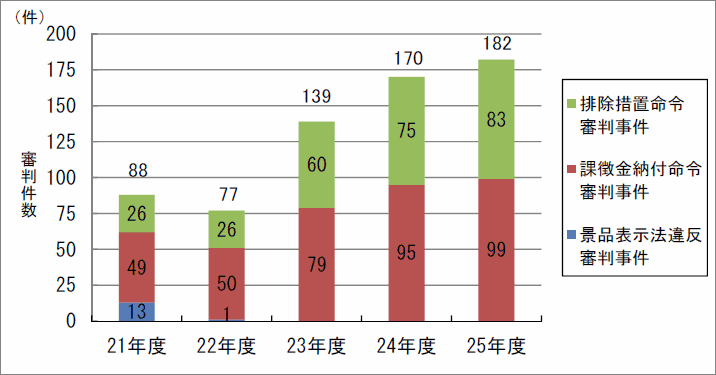

図 審判件数の推移

(注) 審判件数は,行政処分に対する審判請求ごとに付される事件番号の数である。

(注) 「排除措置命令審判事件」には,平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく審判事件 (課微金納付命令に係るものを除く。)を含む。

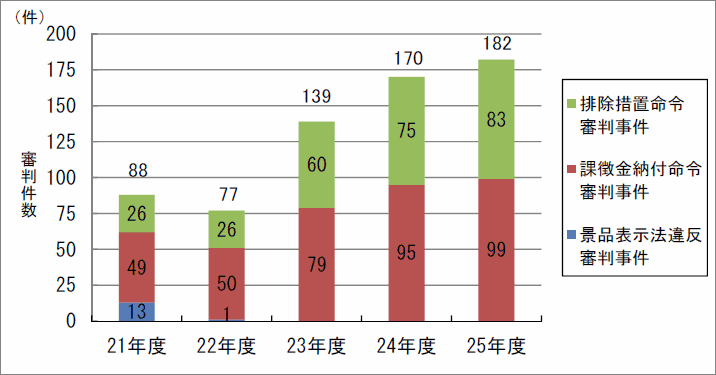

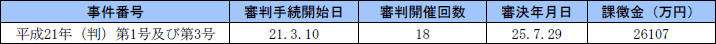

表 係属中の審判事件一覧

(注1) 平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前は一般指定(不公正な取引方法〔昭和57年公正取引委員会告示第15号〕をいう。)第13項

(注2) 平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前は一般指定第14項

平成25年度において,平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく審決は,課徴金の納付を命ずる審決及び課徴金の納付を命じない審決であった。

(注1) 盛岡地方裁判所は,平成25年2月19日,㈱吉田組に係る破産手続開始の決定を行い,破産管財人佐々木良博を選任した。同破産管財人は,同年3月4日,本件審判手続を受継する旨申立てをし,これを受継した。

本件は,平成22年12月20日,公正取引委員会が前記(1)の被審人7名(以下(2)及び(3)において「被審人ら」という。)を含む30社に対し,平成17年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法第48条の2第1項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ,被審人らは,これを不服として審判手続の開始を請求したので,平成23年3月7日,被審人らに対し,同法第49条第2項の規定に基づき審判開始決定を行い,審判官をして審判手続を行わせたものである。

公正取引委員会は,担当審判官から提出された事件記録並びに審査官から平成23年(判)第1号ないし第3号及び第7号事件(以下「第1号ないし第3号及び第7号事件」という。)に対して提出された異議の申立書並びに被審人破産者㈱吉田組破産管財人佐々木良博(以下「被審人破産者吉田組破産管財人佐々木良博」という。),被審人樋下建設㈱(以下「被審人樋下建設」という。)及び被審人菱和建設㈱(以下「被審人菱和建設」という。)を除く被審人らから提出された各異議の申立書に基づいて,同審判官から提出された審決案を調査の上,被審人らに対して審決案と同じ内容の審決を行った。

被審人らを含む105社(以下「105社」という。)は,遅くとも平成13年4月1日以降,岩手県が発注する建築一式工事(注2)(以下「岩手県発注の特定建築工事」という。)について,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(注2) 岩手県が条件付一般競争入札,受注希望型指名競争入札又は指名競争入札の方法により,同県が建築一式工事についてAの等級に格付している者のうち同県内に本店を置く者(これらの者のみを構成員とする特定共同企業体を含む。)のみを入札参加者として発注する建築一式工事をいう。

被審人らの本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,それぞれ平成13年10月26日から平成16年10月25日まで(ただし,被審人藤正建設㈱〔以下「被審人藤正建設」という。〕は平成13年11月27日から平成16年11月26日まで)の3年間(以下「本件実行期間」という。)であり,本件実行期間における岩手県発注の特定建築工事に係る被審人らのうち,被審人樋下建設を除く被審人各社の売上額は,被審人㈱高光建設(以下「被審人高光建設」という。)については1億3766万1300円,被審人㈱匠建設(以下「被審人匠建設」という。)については7億393万6800円,被審人㈱タカヤ(以下「被審人タカヤ」という。)については6億8957万3283円,被審人破産者吉田組破産管財人佐々木良博については4億1364万8550円,被審人藤正建設については3億4765万5000円であり,被審人菱和建設については231万円である。課徴金の額は,これらの売上額に100分の3を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てて算出された金額であり,被審人高光建設については412万円,被審人匠建設については2111万円,被審人タカヤについては2068万円,被審人破産者吉田組破産管財人佐々木良博については1240万円,被審人藤正建設については1042万円である。

なお,被審人菱和建設については,当該金額が50万円未満となるため,課徴金の納付を命じることができない。

本件違反行為に関しては,公正取引委員会が,本案審決に係る審判手続において各被審人に主張立証の機会を与えた上で,本案審決においてその存在を認定している。したがって,本案審決を前提として行われる本件課徴金審判手続において,各被審人が重ねて本件違反行為の不存在を主張することは許されないと解するのが相当である。

「当該役務」とは,本件のような入札談合の場合には,基本合意の対象とされた工事であって,基本合意に基づく受注調整等の結果,具体的な競争制限効果が発生するに至ったものをいうと解される。

証拠により受注調整が認定される63物件について発注方法,工種,実施地域・時期等に偏りがないことなどから,本件違反行為に係る基本合意(以下(3)において「本件基本合意」という。)は,岩手県発注の特定建築工事の全物件(133物件)を対象とするものであったと推認される。岩手県発注の特定建築工事であって,違反行為者105社のいずれかが入札に参加して受注した工事については,特段の事情がない限り,本件基本合意に基づいて受注予定者が決定され,具体的な競争制限効果が発生したものと推認するのが相当である。

a 第1号ないし第3号及び第7号事件

(a)i 被審人高光建設が受注した物件のうち1物件,被審人匠建設が受注した物件のうち2物件及び被審人タカヤが受注した4物件(計7物件)については,証拠から,本件基本合意に基づく受注調整が行われ,それぞれ受注した前記各被審人が受注予定者に決定されて受注したものと認められ,これを覆すに足りる特段の事情を認めることはできない。

ii 被審人高光建設が受注した物件のうち1物件及び被審人匠建設が受注した物件のうち3物件(計4物件)については,本件基本合意に基づく受注調整が行われ,それぞれ受注した両被審人が受注予定者に決定されて受注したものと推認される。また,当該物件に対して,継続性,関連性等を有していたなど推認を強める事情が認められる一方,これを覆すに足りる特段の事情を認めることはできない。

iii 前記i及びiiの11物件のうち10物件については,アウトサイダーが1社ないし3社参加しているが,そのほとんどが競争的な行動をとっておらず,そのアウトサイダーの参加の状況によって,競争単位の減少による具体的な競争制限効果の発生を覆すに足りる特段の事情があるということはできない。

したがって,前記11物件は当該役務に該当する。

(b) 被審人高光建設が受注した物件のうち2物件及び被審人樋下建設が受注した1物件(計3物件)については,本件基本合意に基づく受注調整が行われ,それぞれ受注した両被審人が受注予定者に決定されて受注したものと推認され,これを強める事情がみられる一方で,105社に含まれる入札参加者(以下「会員入札参加者」という。)が全員協力して受注予定者が落札するという本件基本合意の想定している状況とは異なる入札状況となっているから,前記推認を覆すに足りる特段の事情があり,具体的な競争制限効果が発生したとはいえず,前記3物件は当該役務に該当しない。

b 平成23年(判)第4号事件

㈱吉田組が受注した物件のうち1物件については,本件基本合意に基づき同社が受注予定者に決定されて受注したと推認され,これを強める事情が認められる一方,これを覆すに足りる特段の事情を認めることはできず,同物件は当該役務に該当する。

c 平成23年(判)第5号事件

被審人藤正建設が受注した1物件については,証拠から,本件基本合意に基づき同被審人が受注予定者に決定されて受注したと認められる。また,アウトサイダー2社が競争的な行動をとったことが認められるが,この程度の事情をもって,競争単位の減少による具体的な競争制限効果の発生を覆すに足りる特段の事情があるということはできず,同物件は当該役務に該当する。

d 平成23年(判)第6号事件

被審人菱和建設が受注した物件のうち1物件については,本件基本合意に基づき同被審人が受注予定者に決定されて受注したと推認されるが,会員入札参加者が全員協力して受注予定者が落札するという本件基本合意の想定している状況とは異なる入札状況となっているから,前記推認を覆すに足りる特段の事情があり,具体的な競争制限効果が発生したとはいえず,同物件は当該役務に該当しない。

当該役務に該当する工事について実行期間内において契約金額が変更された場合には,違反行為の実行期間中の事業活動の結果を反映させることを図る独占禁止法施行令第6条の趣旨に照らし,変更後の契約金額をもって,契約により定められた対価の額に該当すると解するべきである。

そして,本件増額物件の契約の変更は,いずれも本件実行期間内にされたものであるから,本件増額物件に係る契約金額の増額分は,いずれも課徴金の算定の基礎となる売上額に含まれるべきものである。

消費税相当額は,法的性質上,役務に対する対価の一部であり,独占禁止法施行令第6条にいう役務の「対価」に含まれると解するべきである。

独占禁止法第7条の2

本件は,平成20年12月18日,公正取引委員会が,シャープ㈱(以下(2)及び(3)において「被審人」という。)に対し,独占禁止法第7条第2項の規定に基づき排除措置命令を,同法第7条の2第1項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ,被審人は,両命令に対して不服として審判請求を行ったので,被審人に対し,同法第52条第3項の規定に基づき審判手続を開始し,審判官をして審判手続を行わせたものである。

公正取引委員会は,担当審判官から提出された事件記録並びに被審人から提出された異議の申立書及び被審人から聴取した陳述に基づいて,同審判官から提出された審決案を調査の上,被審人に対して審決案と同じ内容(審判請求を棄却する旨)の審決を行った。

被審人は,㈱日立ディスプレイズ(以下「日立DP」という。)と共同して,平成17年度下期(平成17年10月6日頃以降の直近の価格改定日から平成18年3月31日までの間をいう。以下同じ。)受注分のニンテンドーDS用TFT液晶ディスプレイモジュール(注)(以下「DS用液晶モジュール」という。)の任天堂㈱(以下「任天堂」という。)に対する販売価格について,現行価格から100円を超えて下回らないようにする旨の共通の意思を形成することによって,公共の利益に反して,DS用液晶モジュールの販売分野における競争を実質的に制限していた。

(注) 液晶ディスプレイ(液晶パネルとバックライトを組み合わせたもの)にTFT液晶ディスプレイ駆動回路(周辺IC搭載基板)を組み合わせたものをいう。

被審人は,日立DPと共同して,平成19年第1四半期(平成19年1月から3月までの間をいう。以下同じ。)受注分のニンテンドーDS Lite用TFT液晶ディスプレイモジュール(以下「DS Lite用液晶モジュール」という。)の任天堂に対する販売価格について,日立DPが平成18年9月11日頃に任天堂に対して提示した価格を目途とする旨の共通の意思を形成することによって,公共の利益に反して,DS Lite用液晶モジュールの販売分野における競争を実質的に制限していた。

a 第3号事件

2社は,平成17年10月6日頃,DS用液晶モジュールの平成17年度下期受注分の任天堂渡し価格(以下「平成17年度下期価格」という。)について,意思の連絡を形成し,共同して相互にその事業活動を拘束したか

(a) 被審人の担当者は,日立DPの担当者と,個人的に情報交換及び面談を行ったものではなく,その面談で行われた合意も被審人の意思に合致するものであって,この合意を含む担当者間の情報交換に係る行為は,いずれも被審人の行為と評価することができる。

他方,日立DPの担当者は,日立DPの意向を受けて被審人の担当者との間で情報交換を行い,面談及び合意を行ったものであって,担当者間の合意を含む情報交換に係る行為が日立DPの行為と評価されることは明らかである。

(b) そうすると,被審人と日立DPは,平成17年10月6日,DS用液晶モジュールの平成17年度下期価格について,1,800円より下げない旨の合意をしたものということができるから,2社の間に,この合意に基づいた行動をとることを互いに認識し,認容して歩調を合わせるという意思の連絡が形成されたものといえる。

b 第1号事件

2社は,平成18年11月7日頃,DS Lite用液晶モジュールの平成19年第1四半期受注分の任天堂渡し価格(以下「平成19年第1四半期価格」という。)について,意思の連絡を形成し,共同して相互にその事業活動を拘束したか

(a) 被審人の担当者が,日立DPの担当者との間で行った情報交換に係る行為は,いずれも被審人の事業活動として行われたものであって,被審人の行為と評価することができる。

他方,日立DPの担当者は,日立DPの意向を受けて被審人の担当者と情報交換を行ったものであって,日立DPの担当者の情報交換に係る行為が日立DPの行為と評価されることは明らかである。

(b) そうすると,被審人と日立DPは,平成18年11月7日頃,DS Lite用液晶モジュールの平成19年第1四半期価格について,3,390円を目途とする旨の合意をしたものということができるから,2社の間に,この合意に基づいた行動をとることを互いに認識し,認容して歩調を合わせるという意思の連絡が形成されたものといえる。

a 第3号事件

2社の平成17年10月6日頃の意思の連絡の形成は,DS用液晶モジュールの取引分野における競争を実質的に制限するか

第3号事件の一定の取引分野はDS用液晶モジュールの販売分野であり,当該取引分野における供給者は被審人と日立DPの2社のみである。したがって,2社は,DS用液晶モジュールの任天堂渡し価格を1,800円より下げない旨合意することにより,価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらしたと認められるから,本件合意は,DS用液晶モジュールの販売分野における競争を実質的に制限したということができる。

b 第1号事件

2社の平成18年11月7日頃の意思の連絡の形成は,DS Lite用液晶モジュールの取引分野における競争を実質的に制限するか

第1号事件の一定の取引分野はDS Lite用液晶モジュールの販売分野であり,当該取引分野における供給者は被審人と日立DPの2社のみである。したがって,2社は,DS Lite用液晶モジュールの任天堂渡し価格を3,390円を目途とする旨合意することにより,価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらしたと認められるから,本件合意は,DS Lite用液晶モジュールの販売分野における競争を実質的に制限したということができる。

独占禁止法第2条第6項の「公共の利益に反して」とは,原則として,独占禁止法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指し,現に行われた行為が形式的に不当な取引制限に該当する場合には,前記の保護法益と当該行為によって守られる利益とを比較衡量して,一般消費者の利益を確保すると共に,国民経済の民主的で健全な発達を促進するという同法の究極の目的(同法第1条参照)に実質的に反しないと認められる例外的な場合に限って,同法第2条第6項にいう不当な取引制限行為から除外する趣旨と解すべきである。

本件は,被審人及び日立DPが,DS用液晶モジュール及びDS Lite用液晶モジュールの任天堂渡し価格について,一定の価格より下げない又は一定の価格を目途とする旨の合意をすることにより,各取引分野における競争を実質的に制限したものであるから,2社の行為が自由経済秩序に反するものであることは明らかである。

第1号事件に係る違反行為のような価格カルテルが行われやすい市場環境がこの違反行為終了後も継続していたこと,2社が第1号事件に係る違反行為を取りやめたのは自発的意思に基づくものではなく,この違反行為終了後も違反行為を行う意欲が消滅していたとは認められないこと,被審人と日立DPとの情報交換は長期にわたって行われており,2社の間には協調的な関係が形成されていたと認められること,被審人は,独占禁止法の遵守に関する行動指針等を作成し,独占禁止法に関する研修を行っていたにもかかわらず,従業員が第3号事件及び第1号事件に係る違反行為を行ったのであって,これらの取組は不十分であったと認められること,被審人は,本件審判手続において,従業員間の情報交換の結果を実質的な価格決定権者が知らなかったこと等を理由に価格カルテルが行われたことを否認しており,被審人が,従業員も含めて全社的に独占禁止法違反行為の再発防止に取り組んでいるといえるか疑問の余地があること,以上の状況が認められ,これらを総合すれば,被審人によって,同様の違反行為が繰り返されるおそれがあると認められるから,被審人に対しては,特に排除措置を命ずる必要がある。

NTR-2は,両面テープにより強度が高められたこと以外に通常のDS用液晶モジュールと異なるところはなく,通常のDS用液晶モジュールと同等の製品として取引されており,被審人と日立DPの間の合意の対象に含まれていたのであるから,日立DPが任天堂との間でNTR-2について価格交渉を開始することにより,被審人と日立DPの合意が終了したということはできない。

独占禁止法第66条第2項

本件は,平成23年10月6日,公正取引委員会が,㈱松下組(以下「被審人松下組」という。)及び大東建設㈱(以下「被審人大東建設」といい,以下(2)及び(3)において両社を併せて「被審人ら」という。)に対し,独占禁止法第7条第2項の規定に基づき排除措置命令を,同法第7条の2第1項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ,被審人松下組は,両命令に対して,被審人大東建設は課徴金納付命令に対して不服としてそれぞれ審判請求を行ったので,被審人らに対し,同法第52条第3項の規定に基づき審判手続を開始し,審判官をして審判手続を行わせたものである。

公正取引委員会は,担当審判官から提出された事件記録並びに被審人大東建設から提出された異議の申立書に基づいて,同審判官から提出された審決案を調査の上,被審人らに対して審決案と同じ内容(審判請求を棄却する旨)の審決を行った。

被審人らを含む79名は,遅くとも平成19年6月1日以降,共同して,石川県発注の特定土木一式工事(注1)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,石川県発注の特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,被審人松下組については平成19年7月14日から平成22年7月13日まで,被審人大東建設については平成19年6月12日から平成22年6月10日までであり,独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は,被審人松下組が139万円,被審人大東建設が135万円である。

(注1)「石川県発注の特定土木一式工事」とは,石川県が,石川県奥能登土木総合事務所又は石川県奥能登農林総合事務所において,制限付一般競争入札又は指名競争入札(いずれも総合評価方式によるものを含む。)の方法により土木一式工事として発注する工事(石川県による工事の設計上,作業船を使用して施工することとされるものを除く。)であって,①石川県A等級業者のみ,②石川県A等級業者及び石川県B等級業者のみ又は③石川県B等級業者のみ(いずれも石川県輪島市,珠洲市又は鳳珠郡穴水町若しくは能登町の区域に本店又は主たる事務所を置く者に限る。)を入札の参加者とするものをいう。

なお,「石川県A等級業者」又は「石川県B等級業者」とは,それぞれ,石川県から土木一式工事についてAの等級に格付されている事業者又はBの等級に格付されている事業者をいう。

被審人松下組を含む27名は,遅くとも平成19年4月2日以降,共同して,石川県輪島市発注の特定土木一式工事(注2)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,石川県輪島市発注の特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

被審人松下組の本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,平成19年7月30日から平成22年7月13日までであり,独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は267万円である。

(注2)「石川県輪島市発注の特定土木一式工事」とは,石川県輪島市(以下「輪島市」という。)が,制限付一般競争入札又は指名競争入札の方法により土木一式工事として発注する工事(輪島市による工事の設計上,作業船を使用して施工することとされるもの及び推進工法を用いて施工することとされるものを除く。)であって,①輪島市A等級業者のみ,②輪島市A等級業者及び輪島市B等級業者のみ又は③輪島市B等級業者のみ(いずれも輪島市の区域に本店又は主たる事務所を置く者に限る。)を入札の参加者とするものをいう。

なお,「輪島市A等級業者」又は「輪島市B等級業者」とは,それぞれ,輪島市から土木一式工事についてAの等級に格付されている事業者又はBの等級に格付されている事業者をいう。

a 被審人松下組は不当な取引制限に該当する行為を行ったか

(a) 第1号及び第2号事件

i ①被審人松下組を含む79名のうち77名の役員又は従業員が,前記ア(ア)の違反行為に係る基本合意(以下(3)において「本件基本合意1」という。)が存在し,本件基本合意1に基づく受注調整を行っていたことを認める旨の供述をしていること,②前記①の供述は,自社の受注した物件について受注の経緯等と他社の受注した物件についての協力の内容等を具体的に述べたものであること,③本件排除措置命令を受けた67名のうち,被審人松下組を除く66名は審判請求をしていないことに照らせば,本件基本合意1が存在し,本件違反行為期間中に発注された634件の石川県発注の特定土木一式工事のうち619件が本件基本合意1に基づき落札されたことが認められる。

ii 被審人松下組は,他の事業者からの連絡に応じて入札しており,かつ,前記の77名の役員又は従業員は,本件基本合意1に被審人松下組が含まれることを前提とした供述をしており,被審人松下組が本件基本合意1に参加していないと述べる者はいないことを総合すれば,被審人松下組は本件基本合意1の当事者であることが認められる。

iii 本件基本合意1は,受注予定者を決定し受注予定者が受注できるよう協力するというものであるところ,本件基本合意1の当事者である79名は,本件違反行為期間中に発注された634件の石川県発注の特定土木一式工事のうち,619件を本件基本合意1に基づき受注したこと,その平均落札率は94.6パーセントであったことが認められるから,本件基本合意1は,前記79名がその意思で石川県発注の特定土木一式工事の取引分野において,受注者及び受注価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらしていたということができる。

iv 以上によれば,被審人松下組は,他の78名の事業者と共同して相互にその事業活動を拘束し,公共の利益に反して,石川県発注の特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していたと認められる。

(b) 第4号及び第5号事件

i ①被審人松下組を含む27名全ての事業者の役員又は従業員が,前記ア(イ)の違反行為に係る基本合意(以下(3)において「本件基本合意2」という。)が存在し,本件基本合意2に基づく受注調整を行っていたことを認める旨の供述をしていること,②前記①の供述は,自社の受注した物件について受注の経緯等と他社の受注した物件についての協力の内容等を具体的に述べたものであること,③本件排除措置命令を受けた26名のうち,被審人松下組を除く25名は審判請求をしていないことに照らせば,本件基本合意2が存在し,本件違反行為期間中に発注された222件の石川県輪島市発注の特定土木一式工事のうち218件が本件基本合意2に基づき落札されたことが認められる。

ii 被審人松下組は,他の事業者からの依頼に応じて入札しており,かつ,前記の27名の役員又は従業員は,本件基本合意2に被審人松下組が含まれることを前提とした供述をしており,被審人松下組が本件基本合意2に参加していないと述べる者はいないことを総合すれば,被審人松下組は本件基本合意2の当事者であることが認められる。

iii 本件基本合意2は,受注予定者を決定し受注予定者が受注できるよう協力するというものであるところ,本件基本合意2の当事者である27名は,本件違反行為期間中に発注された222件の石川県輪島市発注の特定土木一式工事のうち,218件を本件基本合意2に基づき受注したこと,その平均落札率は95.1パーセントであったことが認められるから,本件基本合意2は,前記27名がその意思で石川県輪島市発注の特定土木一式工事の取引分野において,受注者及び受注価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらしていたということができる。

iv 以上によれば,被審人松下組は,他の26名の事業者と共同して相互にその事業活動を拘束し,公共の利益に反して,石川県輪島市発注の特定土木一式工事の取引分野における競争を実質的に制限していたと認められる。

b 被審人松下組に対し排除措置を特に命ずる必要があるか

(a) 第1号及び第2号事件

i 独占禁止法第7条第2項の「特に必要があると認めるとき」とは,既に違反行為はなくなっているが,当該違反行為が繰り返されるおそれがある場合や,当該違反行為の結果が残存しており競争秩序の回復が不十分である場合などをいうものと解される。

ii 本件違反行為は,少なくとも3年以上にわたって,継続的・恒常的に行われたものであるから,当事者間に強固な協調的関係が形成されており,一旦終了しても,この関係は容易に解消されず,再び同様の行為が行われる誘因となる可能性が高いと認められることに加え,本件違反行為終了後,石川県において入札制度が変更された事実はうかがえないこと,本件違反行為の取りやめは,公正取引委員会が立入検査を実施したことを契機とするものであって,被審人松下組の自発的意思によるものではないこと,被審人松下組を含む79名は,隣接する地域で刑事事件が摘発されたにもかかわらず,できるだけ会合を開くのを避けて電話でやり取りをするなどの方策を講じて違反行為を継続していたことを総合すれば,被審人松下組は同様の違反行為を繰り返すおそれがあると認められるから,被審人松下組に対しては,特に排除措置を命ずる必要がある。

(b) 第4号及び第5号事件

前記(a)と同旨。

c 被審人松下組の受注した物件は「当該役務」に該当するか

(a) 第1号及び第2号事件

i 本件基本合意1は,独占禁止法第7条の2第1項第1号所定の「役務の対価に係るもの」に当たるものであるところ,同項所定の課徴金の対象となる「当該役務」とは,本件のような入札談合の場合には,本件基本合意1の対象とされた工事であって,本件基本合意1に基づく受注調整等の結果,具体的な競争制限効果が発生するに至ったものをいうと解される。

ii 認定した事実によれば,被審人松下組が受注した2物件を含む石川県発注の特定土木一式工事全般は本件基本合意1の対象となっており,かつ,当該2物件は,この基本合意に基づき,被審人松下組が地域性や受注希望を主張して受注調整を行った結果,受注予定者となり落札して受注したものであったことが認められる。

iii 以上によれば,前記iiの2物件は,本件基本合意1に基づき,被審人松下組が受注予定者となった結果,具体的な競争制限効果が発生したものといえる。よって,前記2物件は,「当該役務」に該当する。

(b) 第4号及び第5号事件

i 本件基本合意2について前記(a)iと同旨。

ii 認定した事実によれば,被審人松下組が受注した5物件を含む石川県輪島市発注の特定土木一式工事全般は本件基本合意2の対象となっており,かつ,当該5物件は,この基本合意に基づき,被審人松下組が,地域性や施工場所において施工実績があったことを主張して受注調整を行った結果,受注予定者となり落札して受注したものであったことが認められる。

iii 以上によれば,前記iiの5物件は,本件基本合意2に基づき,被審人松下組が受注予定者となった結果,具体的な競争制限効果が発生したものといえる。よって,前記5物件は,「当該役務」に該当する。

被審人大東建設の受注した物件は「当該役務」に該当するか

a 前記(ア)c(a)iと同旨。

b ①奥能登地域に本店又は主たる事務所を置く建設業者の間では,相当以前から石川県が発注する土木一式工事について受注調整が行われていたこと,②本件違反行為期間中,石川県発注の特定土木一式工事の入札参加の条件を満たしていた86名のうち,被審人大東建設を含む79名が違反行為に参加し,多数の物件について受注調整が行われたこと,③奥能登地域の工事の多くは過去に行われた工事と何らかの関連性を有するものであり,また,奥能登地域の事業者は,いずれも地域内の実情や過去の施工実績等について熟知していたため,工事の内容や場所からどの会社が地域性や継続性を有するかを容易に判断できる状況にあり,受注予定者を簡単に決定できる場合が多かったことが証拠から認められ,これらを考慮すると,本件基本合意1は石川県発注の特定土木一式工事の全てを受注調整の対象とするものであったと推認されるというべきであるから,石川県発注の特定土木一式工事であり,かつ,前記79名のうちいずれかが入札に参加して受注した工事については,特段の事情がない限り,本件基本合意1に基づいて受注予定者が決定され,具体的な競争制限効果が発生したものと推認するのが相当である。

c 被審人大東建設が受注した4物件については,本件基本合意1に基づき被審人大東建設が受注予定者に決定され,被審人大東建設が受注したものと推認され,これを強める事情が証拠上認められる一方,これを覆すに足りる特段の事情を認めることはできないことから,前記4物件については,本件基本合意1に基づき被審人大東建設が受注予定者に決定され,被審人大東建設が受注したものと認められる。

また,基本合意の当事者間で受注予定者が決定された物件については,アウトサイダーが入札に参加した場合でも,特段の事情のない限り,競争単位の減少により具体的な競争制限効果が発生したということができるところ,前記4物件におけるアウトサイダーの参加の状況によって特段の事情があるということはできない。

したがって,前記4物件は,「当該役務」に該当する。

独占禁止法第66条第2項

本件は,平成23年5月26日,公正取引委員会が,エア・ウォーター㈱(以下(2)及び(3)において「被審人」という。)に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ,被審人は,同命令に対して不服として審判請求を行ったので,被審人に対し,同法第52条第3項の規定に基づき審判手続を開始し,審判官をして審判手続を行わせたものである。

公正取引委員会は,担当審判官から提出された事件記録並びに被審人から提出された異議の申立書及び被審人から聴取した陳述に基づいて,同審判官から提出された審決案を調査の上,被審人に対して審決案と同じ内容(審判請求を棄却する旨)の審決を行った。

被審人は,他の事業者と共同して,遅くとも平成20年1月23日までに,特定エアセパレートガス(注)の販売価格について,同年4月1日出荷分から,現行価格より10パーセントを目安に引き上げることを合意することにより,公共の利益に反して,我が国における特定エアセパレートガスの販売分野における競争を実質的に制限していた。

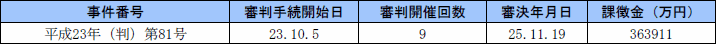

被審人の本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,平成20年4月1日から平成22年1月18日までであり,独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は36億3911万円である。

(注)「特定エアセパレートガス」とは,エアセパレートガス(空気から製造される酸素,窒素及びアルゴン)のうち,タンクローリーによる輸送によって供給するもの(医療に用いられるものとして販売するものを除く。)をいう。

a 課徴金の計算における業種の認定について

課徴金の計算に当たり,違反行為に係る取引について,小売業又は卸売業に認定されるべき事業活動とそれ以外の事業活動の双方が行われていると認められる場合には,実行期間における違反行為に係る取引において,過半を占めていたと認められる事業活動に基づいて単一の業種を決定すべきである。

また,独占禁止法第7条の2第1項が小売業又は卸売業について例外的に軽減した課徴金算定率を規定したのは,卸売業や小売業の事業活動の性質上,売上高営業利益率が小さくなっている実態を考慮したためであるから,課徴金の計算に当たっては,一般的には事業活動の内容が商品を第三者から購入して販売するものであっても,実質的にみて小売業又は卸売業の機能に属しない他業種の事業活動を行っていると認められる特段の事情(以下,単に「特段の事情」という。)があるときには,当該他業種と同視できる事業を行っているものとして業種の認定を行うべきである。

b 被審人と仕入先の㈱クリオ・エアー(以下「クリオ・エアー」という。)との取引における特段の事情の有無について

(a) 被審人とクリオ・エアーとの間の特定エアセパレートガスの取引は,外形上,第三者から仕入れて販売する形式で行われている。

しかしながら,被審人はクリオ・エアーの45パーセントの議決権を保有するとともに,クリオ・エアーにおける費用等の情報開示が被審人及び共同出資者である㈱リキッドガス(以下「リキッドガス」という。)に対して行われ,かつ,クリオ・エアーが製造する特定エアセパレートガスの販売価格(単価)は,クリオ・エアーの費用とクリオ・エアーが当該年度に期待する経常利益の合計を基に,被審人,リキッドガス及びクリオ・エアー(以下「3社」という。)の間の協議により決定されていた。また,被審人及びリキッドガスによるクリオ・エアーからの特定エアセパレートガスの引取数量は3社間の合弁契約書等において,被審人が総量を引き取る(ただし,当面の間リキッドガスも相応の量を引き取る)旨が決められており,現実にも,クリオ・エアーが製造する特定エアセパレートガスのほぼ全量を被審人が引き取っていた。

これらの事実を踏まえれば,クリオ・エアーは実質的に販売活動の自由を有しておらず,同社を独立の事業主体とみることは困難であり,特定エアセパレートガスの製造販売分野における事業活動について被審人の強い関与が認められる。

(b) さらに,被審人が得ていた利益は,電力のみを使用する場合に比べて液化天然ガスの冷熱の利用により低減したコスト相当額を含むものであり,この低減したコスト相当額はクリオ・エアーが製造する特定エアセパレートガスの販売価格の低減として反映されているところ,被審人は,クリオ・エアーが製造する特定エアセパレートガスのほぼ全てを引き取ることにより,販売価格低減による利益のほぼ全てを享受していた。また,クリオ・エアーは,被審人及びリキッドガスによる製品価格決定等の関与により,その利益が抑えられ,液化天然ガスの冷熱の利用によって見込まれる,本来,製造業者として期待される利益を自らの意思に基づき獲得できない立場に置かれていた。

(c) 以上のことから,特定エアセパレートガスの製造販売についてみれば,被審人はクリオ・エアーと実質的に一体となって事業を行っていたものと認められる。また,被審人とクリオ・エアーとの間の特定エアセパレートガスの取引において被審人が得ていた利益は,クリオ・エアーを自己の製造部門の一として位置付けた場合に近く,卸売業で得る利益にとどまらないものといえる。したがって,本件でいう特段の事情の存在は十分認定することができるものというべきである。

(d) なお,独占禁止法第7条の2第1項が卸売業及び小売業について例外的に軽減算定率を採用することにした趣旨は,事業活動の実態を反映させるためであることに鑑みれば,本件における特段の事情の有無の判断において,利益構造のみならず,製造面での関与や製品の引取り等の業務内容,仕入先の事業者としての実質的な独立性その他の要素を考慮し,事業活動の実態を総合的に判断する必要があると考えられる。

c 被審人に対する課徴金算定率について

被審人が自ら製造した特定エアセパレートガスの数量と特段の事情が認められる取引によることにつき争いのない被審人の子会社5社から仕入れた特定エアセパレートガスの数量に前記bのとおり特段の事情が認められる取引によりクリオ・エアーから仕入れた特定エアセパレートガスの数量を加えると,被審人における特定エアセパレートガスの製造数量及び仕入数量の合計の過半に達する。

したがって,被審人に対する課徴金の計算に当たっては,被審人が小売業又は卸売業以外の業種に係る事業活動を行っているものとして,10パーセントの課徴金算定率を適用すべきこととなる。

被審人と他の事業者が共同して違反行為に及んだ場合であっても,課徴金を計算するに当たっては,それぞれの事業活動の実態に照らして,個別に業種を認定した上で,独占禁止法第7条の2第1項所定の課徴金算定率を適用すべきである。すなわち,業種認定に当たって考慮すべき事業活動の実態が各違反行為者によって異なる場合には,違反行為者ごとに異なる業種が認定され,それぞれに対応する課徴金算定率が適用されることも当然あり得るところである。

本件の争点は,被審人に対する課徴金の計算に当たり,被審人の業種を小売業又は卸売業以外の他の業種(製造業)と認定した原処分(課徴金納付命令)の当否であって,その認定は相当であるから,他の違反行為者に対する業種認定は無関係であり,他の違反行為者の業種認定を理由に原処分が憲法第14条第1項に違反するとの被審人の主張は失当である。

独占禁止法第66条第2項

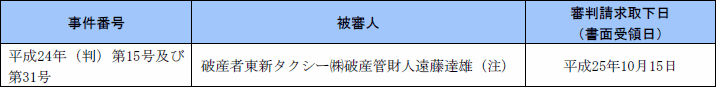

平成25年度においては,下表の被審人1名から審判請求の取下げがあった。

(注) 被審人東新タクシー㈱は,平成24年9月12日,新潟地方裁判所の決定に基づき,破産手続が開始され,遠藤達雄が,同社の破産管財人に選任されている。

また,審判官は,同年12月19日,破産者東新タクシー㈱破産管財人遠藤達雄に対し,被審人東新タクシー㈱の審判手続を受継させる旨の決定を行っている。