第2部 各論

独占禁止法は,第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結すること,事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条,第8条第5号,第10条第1項,第13条第2項,第14条,第15条第1項,第15条の2第1項第2号及び第16条第1項)。不公正な取引方法として規制される行為の具体的な内容は,公正取引委員会が告示により指定することとされてきたが,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下「平成21年独占禁止法改正法」という。)により,これまで「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)により指定されていたもののうち,共同の取引拒絶,差別対価,不当廉売,再販売価格の拘束及び優越的地位の濫用の全部又は一部が法定化され(第2条第9項第1号から第5号),新たに課徴金納付命令の対象となった(第20条の2から第20条の6)。

不公正な取引方法に対する取組に関しては,前記規定に違反する事件の処理のほか,不公正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法に関する説明会の開催等の普及・啓発活動,不公正な取引方法を防止するための指導業務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

企業の効率性によって達成した低価格で商品を供給するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとすることは,独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり,公正な競争秩序に悪影響を与えるときは,不公正な取引方法の一つである不当廉売として規制される。

公正取引委員会は,以前から,不当廉売に対し,厳正かつ積極的に対処することとしている。

小売業における不当廉売事案については,①申告のあった事案に関しては,処理結果を通知するまでの目標処理期間を原則2か月以内として迅速処理することとし,繰り返し注意を受ける事業者に対しては,事案に応じて,責任者を招致した上で直接注意を行うほか,②大規模な事業者による事案又は繰り返し行われている事案で,周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い,問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。

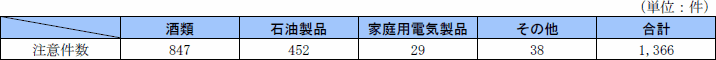

平成25年度においては,酒類,石油製品,家庭用電気製品等の小売業において,不当廉売につながるおそれがあるとして合計1,366件の事案に関して注意(迅速処理(注)によるもの)を行った(第1表参照)。

例えば,酒類を総販売原価が十分に賄えない対価で繰り返し販売したが,供給に要する費用を著しく下回っていたとはいえない事案において,担当者を招致して直接注意した事例があったほか,石油製品を供給に要する費用を著しく下回る対価で販売したものの,ごく短期間にとどまるものであった事案について,責任者に対して直接注意した事例があった。

(注) 申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基づいて行う処理をいう。

第1表 平成25年度における不当廉売事案の注意件数(迅速処理によるもの)

公正取引委員会は,昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表し,その後,個別の業種(酒類,ガソリン等及び家庭用電気製品)についてその取引実態を踏まえたガイドラインを順次公表することにより,不当廉売規制の考え方を明らかにしてきた。

平成21年独占禁止法改正法により,不当廉売が新たに課徴金納付命令の対象となったこと等に伴い,公正取引委員会は,不当廉売の要件に関する解釈を更に明確化すること等により,法運用の透明性を一層確保し,事業者の予見可能性をより向上させるため,これらのガイドラインを改定し,平成21年12月18日に公表した。

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は,自己と競争者間及び相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであり,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

公正取引委員会は,以前から,優越的地位の濫用に対し,厳正かつ効果的に対処することとしている。

公正取引委員会では,優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い,必要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し(平成21年11月),審査を行っているところ,平成25年度においては,過去最高の58件の注意を行った。

公正取引委員会は,独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し,厳正に対処しているほか,中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について,実態調査等を実施し,普及・啓発に努めている。

公正取引委員会は,外食事業者と取引を行う納入業者5,586名を対象とする実態調査を実施し,平成25年5月27日に「外食事業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書」を公表した。

調査結果によると,調査対象取引のうち10.7%の取引において,購入・利用強制等の優越的地位の濫用につながり得る行為が行われている実態がみられた。購入を要請される商品としては,おせち料理など季節商品の購入を要請されたとの回答が特に多かった。また,「食堂,レストラン」,「酒場,ビヤホール」及び「すし店」に該当する者が購入・利用強制を広く行っていた実態がみられた。さらに,取引先外食事業者の店舗の新規オープン等の際に,優越的地位の濫用につながり得る行為が行われている実態がみられた(詳細は後記5 を参照)。

調査結果を踏まえ,外食事業者が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため,関係事業者団体に対して,本調査結果に示された問題点を指摘するとともに,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。その後,外食事業者と納入業者の取引の公正化を一層推進し,違反行為の未然防止を図るため,外食・中食事業者向けの業種別講習会を実施した。

公正取引委員会は,物流センターを利用して行われる取引について,卸売業者2,000名,製造業者2,000名及び小売業者500名を対象とする実態調査を実施し,平成25年8月8日に「物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査報告書」を公表した。

調査結果によると,卸売業者は,小売業者との取引のうち23.2%において,製造業者は,小売業者との取引のうち18.0%,卸売業者との取引のうち16.9%において,優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答した。また,いずれの事業者間の取引においても,「センターフィーの負担要請の際,事前の協議の機会を与えられず,算出根拠,使途等を示されなかった」と卸売業者や製造業者が回答した割合が大きかった。さらに,センターフィーにより生じた費用の負担方法として,一部又は全部を製造業者にも負担してもらったという卸売業者の回答の割合が29.9%となっており,卸売業者が自社だけでは小売業者から要請される費用を負担しきれず,製造業者にも負担を要請している状況がみられた(詳細は後記6 を参照)。

調査結果を踏まえ,小売業者及び卸売業者が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため,関係事業者団体に対して,本調査結果に示された問題点を指摘するとともに,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。その後,取引の公正化を一層推進し,違反行為の未然防止を図るため,小売業者向けの業種別講習会及び卸売業者向けの業種別講習会をそれぞれ実施した。

公正取引委員会は,荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から,平成16年3月8日,「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年公正取引委員会告示第1号。以下「物流特殊指定」という。)を指定し,荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。

平成25年度においては,物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため,荷主28,445名及び物流事業者13,465名を対象とする書面調査を実施した。

また,荷主と物流事業者の取引の公正化を推進し,違反行為の未然防止を図るため,物流事業者と取引のある荷主向けの業種別講習会を実施した。

公正取引委員会は,過去に優越的地位の濫用規制に対する違反がみられた業種,各種の実態調査で問題がみられた業種等の事業者に対して一層の法令遵守を促すことを目的として,業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習会を実施している。

平成25年度においては,合計40回(小売業者向け11回,卸売業者向け3回,物流事業者と取引のある荷主向け22回,外食・中食事業者向け4回)の講習会を実施した。

公正取引委員会では,地方事務所等を含めた全国の相談窓口において,年間を通して,優越的地位の濫用規制に係る相談を受け付けている。

平成25年度においては,471件の相談に対応した。

公正取引委員会は,下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会事務総局の職員が出向いて,優越的地位の濫用規制や下請法についての基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための移動相談会」を実施している。

平成25年度においては,全国16か所において実施した。

公正取引委員会は,事業者等からの優越的地位の濫用規制に係る相談に応じるとともに,優越的地位の濫用規制の一層の普及・啓発を図るため,事業者団体が開催する研修会等に職員を講師として派遣している。

平成25年度においては,事業者団体等に36回講師を派遣するとともに,優越的地位の濫用規制に係るパンフレット,DVD等の資料を提供した。

また,優越的地位の濫用規制に係る講習会に参加することのできない事業者のため,優越的地位の濫用規制の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載し,配信している。

公正取引委員会は,優越的地位の濫用につながり得る事例が見受けられる取引分野について,その取引実態を把握するための調査を実施しているところ,これまでに,「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書」(平成22年5月公表)において,「宿泊業者や外食事業者等との取引において何らかの不当と感じる要請がある。」との回答がみられた。このうちホテル等の宿泊業者については,「ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査報告書」(平成24年5月公表)において,ホテル等による「クリスマスケーキ,おせち料理等の商品・サービスの購入・利用要請は広く行われており,その中には執拗・一方的なものも見受けられる。」とされている。

これらの実態調査報告書を踏まえると,外食事業者と納入業者との取引においても優越的地位の濫用につながり得る行為が行われているおそれがあることから,外食事業者と納入業者との取引実態について調査を実施した。

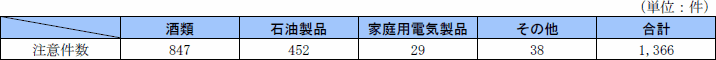

外食事業者(資本金5000万円超)に対し,継続的に商品・サービスを納入・提供している事業者(以下5 において「納入業者」という。)を対象として,平成23年7月1日から平成24年6月30日までを調査対象期間とする書面調査を実施するとともに,書面調査に回答した納入業者のうち,外食事業者からの要請等の内容を具体的に回答していた27名に対してヒアリングを実施した(第2表参照)。

第2表 書面調査の回答状況等

(注1) 回答のあった2,045名から,廃業をしている者や卸売業者を通じて外食事業者に商品を納入している者を除き,外食事業者に直接商品を納入等している事業者を調査対象納入業者としている。

(注2) 調査対象納入業者1,141名について,資本金規模をみると,1億円以下の者が全体の80.7%を占め,従業員規模をみると,100人以下の者が全体の74.2%を占めている。

年間取引高上位5位までの取引先外食事業者(取引先外食事業者が5名に満たない場合は全て)との取引(注3)に着目し,「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(以下「優越ガイドライン」という。)の中で,優越的地位の濫用となる行為類型として例示されている各行為(注4)に焦点を当てて,取引先外食事業者からの要請等の状況について調査を行った。

(注3) 本調査における取引の考え方については,納入業者が特定の1名の外食事業者と取引関係にあるものを1取引としており,調査対象納入業者1,141名と外食事業者(年間取引高上位5位までの個々の外食事業者)との取引の状況をみると,調査対象取引の総数は4,310であった。

(注4) 「購入・利用強制」,「協賛金等の負担の要請」,「従業員等の派遣の要請」,「受領拒否」,「返品」,「支払遅延」,「減額」及び「取引の対価の一方的決定」の8類型

本調査において,外食事業者として捉えているのは,以下の事業者である。

(ア) レストラン等の店舗で飲食される料理品等(客の注文に応じて調理されるもの)を提供する事業者(「日本標準産業分類」上の「中分類」欄の「飲食店」に該当する事業者)

(イ) 家庭や職場,屋外等に持ち帰るなどして飲食される料理品等(客の注文に応じて調理されるもののほか,作り置きのものを含む。)を提供する事業者(「中分類」欄の「持ち帰り・配達飲食サービス業」及び「飲食料品小売業」に該当する事業者)

なお,(イ)については,納入業者に対して協賛金の提供要請をすることがあるとの情報があることから調査の対象としている。

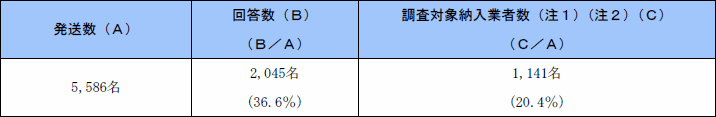

(ア) 調査対象取引(総数4,310)のうち10.7%の取引において,取引先外食事業者から優越的地位の濫用につながり得る何らかの行為(注5)が行われており,特に「購入・利用強制」の行為類型に該当する行為が他の行為類型に比べて多く行われている取引実態にあった(第1図参照)。

(注5) 取引先外食事業者から要請等を受け,これに応じざるを得なかった場合で,その要請等が,回答内容によれば優越ガイドラインにおいて問題とならないとみられる場合以外のものを「優越的地位の濫用につながり得る行為」としている。なお,外食事業者が納入業者に対し,取引上の地位が優越していることを前提とする。後記イ及び(3)において同じ。

第1図 優越的地位の濫用につながり得る行為を受けていた取引の行為類型ごとの割合(複数回答)

(注6) 「受領拒否」及び「返品」については,行為の特性上「商品の納入」取引のみが対象となるため,「サービスの提供」に係る取引を除いた3,746取引が取引総数となる。

(「受領拒否」及び「返品」に係る取引総数の考え方は,第2図及び第3図に同じ。)

また,調査対象納入業者(1,141名)のうち21.4%の者が,取引先外食事業者から優越的地位の濫用につながり得る何らかの行為を受けていた。

(イ) 前記(ア)の取引実態について,「日本標準産業分類」上の「中分類」に着目してみると,「飲食店」のみならず,「持ち帰り・配達飲食サービス業」及び「飲食料品小売業」に該当する,いわゆる「中食」(家庭や職場,屋外等に持ち帰るなどして飲食される料理品等を提供する形態)においても,「飲食店」と同等の程度に優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた(第2図参照)。

第2図 優越的地位の濫用につながり得る行為を受けていた取引の行為類型ごとの割合(中分類,複数回答)

(ウ) 調査対象取引(総数4,310)のうち,優越的地位の濫用につながり得る何らかの行為を受けていた取引が占める割合を,取引先外食事業者の業種別(注7)にみると(割合の高い上位3位までの業種を抽出),「酒場,ビヤホール」,「すし店」及び「食堂,レストラン」が高くなっている。

また,特に「酒場,ビヤホール」については,8つの行為類型のうち「従業員等の派遣の要請」を除いた7つの行為類型で割合が高い上位3位までの業種に該当しており,様々な手段を通じて優越的地位の濫用につながり得る行為を行っていたと考えられる(第3図参照)。

(注7) 本調査においては,「日本標準産業分類」上の「小分類」欄の「食堂,レストラン」等を「業種」として,業種ごとの状況を分析している。

第3図 優越的地位の濫用につながり得る行為を受けていた取引の取引先外食事業者の業種別の割合(複数回答)

a 取引先外食事業者から購入や利用を要請される商品等としては,季節商品(おせち料理,クリスマスケーキ等)の購入を要請されたとの回答が特に多かった。また,納入業者に対するヒアリング結果によれば,中でも「おせち料理」の購入を要請されるとの回答が多いという特徴があった。

b 商品等の購入・利用要請の方法としては,「そば・うどん店」を除く全ての業種において,取引先外食事業者の仕入担当者(仕入取引に影響を及ぼし得る上司等を含む。)から購入・利用を要請されたとの回答が最も多かった。

c 取引先納入業者に対する優越的地位の濫用につながり得る購入・利用要請に該当する取引は,全ての業種の外食事業者が行っていた。また,チェーン店を運営している外食事業者で,その業種が「食堂,レストラン」,「酒場,ビヤホール」及び「すし店」に該当する者が,取引先納入業者に対し当該購入・利用要請を広く行っていたと考えられる。

a 取引先外食事業者の店舗の新規オープン等の際に,優越的地位の濫用につながり得る行為が多く行われていると考えられる。

「協賛金等の負担要請」については,取引先外食事業者の新規オープン,改装オープン又は料理フェア開催時等に際し,事前に負担額,算出根拠,目的等が明確にされていないものを要請される割合が高かった。

b 外食事業者が,優越的地位の濫用につながり得る行為によって,自己の事業上のリスクに伴う負担を取引先納入業者に転嫁している可能性がある。例えば,商品の「受領拒否」が行われる最大の要因は,外食事業者が,その商品を使用した料理品等の売行き不振や販売の中止により,その商品が不要になったことを理由とするものである。また,「返品」や「減額」の理由としては,季節メニュー販売期間の経過により不要となった商品の返品,業績悪化,予算不足等取引先外食事業者の一方的な都合による減額との回答割合が高かった。

取引先外食事業者の料理長が,納入業者との取引における仕入権限を持っていることを利用して納入業者に対し金銭の提供を要請している事例や,取引先外食事業者の社長が納入業者に対し,当該社長の自宅において取引とは全く関係のない私的な用事を行うよう要請している事例があった(注8)。

これらは,広く事業者のコンプライアンス上の問題であるとも思われ,経営者の優越的地位の濫用規制の遵守に向けた姿勢が欠如していることを示唆するものである。

(注8) 「購入・利用強制」の類型においても取引先外食事業者や取引先外食事業者のグループ会社の幹部個人のために商品等の購入・利用を要請されることもあるとの事例があった。

ア 今回の調査の結果,外食事業者と納入業者との取引において優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていることが明らかになった。外食事業者の中でもチェーン店を運営している外食事業者で,その業種が「食堂,レストラン」,「酒場,ビヤホール」及び「すし店」に該当する者が,取引先納入業者に対し,優越的地位の濫用につながり得る「購入・利用強制」を広く行っていたと考えられる。

このため,公正取引委員会は,違反行為の未然防止の観点から,調査結果を公表することにより,外食事業者に自己の取引先納入業者との取引実態について点検を促すとともに,関係事業者団体等に対し,次の対応を行うこととする。

(ア) 外食事業者を対象とする業種別講習会を実施し,外食事業者と納入業者との取引の公正化を推進し,違反行為の未然防止に努める。特に,優越的地位の濫用につながり得る行為が行われている取引が多くみられる業種に該当する外食事業者に対しては,当該講習会への積極的な参加を促す。

(イ) 外食事業者の団体に対して,本調査結果を報告し,優越ガイドラインの内容について説明するとともに,本調査結果及び優越ガイドラインの内容を傘下会員に周知徹底するなど,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請する。

イ 公正取引委員会は,今後とも,優越的地位の濫用の問題に直面している納入業者からの問題となるおそれのある行為を行っている外食事業者に関する情報の提供も幅広く受け付けていく。また,引き続き,外食事業者と納入業者との取引実態を注視し,独占禁止法に違反する疑いのある行為が認められる場合には,厳正に対処する。

公正取引委員会は,優越的地位の濫用につながり得る事例が見受けられる取引分野について,その取引実態を把握するための調査を実施してきたところ,これまでの累次の実態調査において,センターフィー(注1)について,「協議の機会が与えられなかった」,「物流センターの利用によって得られる利益を上回る負担となっている」などの問題点を指摘してきたところである。

物流センターの設置に伴い,小売業者が卸売業者又は製造業者(以下6 において「納入業者」という。)に対してセンターフィーの負担を要請する際,具体的な負担額及び算出根拠,使途等について,明確に示さないまま負担を要請する場合や,物流センターの利用によって納入業者が得る直接の利益(注2)等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた額の負担を要請する場合は,納入業者に不当に不利益を与えることとなりやすく,優越的地位の濫用として問題を生じやすい。また,センターフィー以外にも,小売業者が一定数量を指定して物流センター内に在庫しておくよう指示する商品について,小売業者の一方的な都合で,必要以上の数量の保管を指示する,あるいは在庫量より著しく少ない数量しか実際に発注しないといった取引の条件を設定し,取引の相手方に不利益となっている場合があるとの問題も指摘されている。

このような状況を踏まえ,物流センターを利用した取引に焦点を当て,その実態を把握するため,本調査を実施した。

(注1) 小売業者が運営している物流センターに商品を納入している卸売業者又は製造業者に対し,小売業者から,物流センターの利用料等の名目で要請されるもの。以下同じ。

(注2) 費用を負担することが,商品の納入に当たってのコスト削減,商品の販売促進など実際に生じる利益をいい,費用を負担することにより将来の取引が有利になるといったような間接的な利益は含まない。

本調査では,①卸売業者と小売業者との間の取引,②製造業者と小売業者との間の取引,③製造業者と卸売業者との間の取引を対象として,平成24年1月1日から平成24年12月31日までを調査対象期間とする書面調査を実施するとともに,書面調査に回答した対象事業者のうち,小売業者又は卸売業者から受けた要請の内容を具体的に回答していた25社を対象にヒアリング調査を実施した。

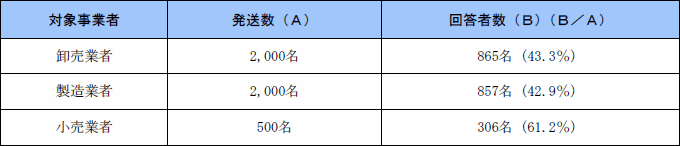

卸売業者及び製造業者については,主として食品又は日用品を取り扱っており,前事業年度の売上高が10億円以上であると公正取引委員会が把握している者のうち,それぞれ2,000名を対象に,小売業者については,主として食品又は日用品を取り扱っている卸売業者又は製造業者と取引があり,前事業年度の売上高が100億円以上であると当委員会が把握している者のうち,500名を対象に調査票を送付し,書面調査を実施した(第3表参照)。

第3表 書面調査の回答状況等

本調査では,事業者間で継続して直接行われている「取引」に着目して集計等を行っている。

卸売業者,製造業者及び小売業者に対し,継続して直接取引を行っている事業者のうち,食品又は日用品に係る取引高の多い上位5社との取引について,それぞれ回答を求めた。

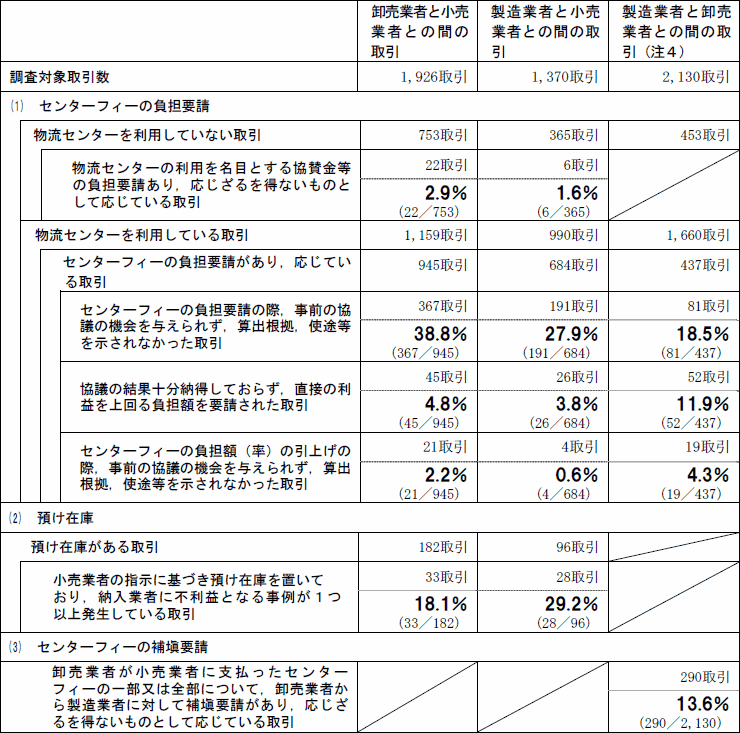

本調査では,①卸売業者と小売業者との間では,1,926取引を,②製造業者と小売業者との間では,1,370取引を,③製造業者と卸売業者との間では,2,130取引をそれぞれ調査対象とした。

また,事業者間で複数商品カテゴリの取引がある場合には,最も取引高の多い商品カテゴリの取引内容に基づいて回答を求めた。

①卸売業者と小売業者との間の取引,②製造業者と小売業者との間の取引,及び③製造業者と卸売業者との間の取引について,それぞれ①については卸売業者からの回答を基に,②及び③については製造業者からの回答を基に結果を取りまとめたところ,概要は第4図のとおりであった。

なお,①卸売業者と小売業者との間の1,926取引のうち,優越的地位の濫用につながり得る行為に該当する行為を1つ以上受けたと卸売業者が回答した取引は,重複を排除すると446取引(23.2%),②製造業者と小売業者との間の1,370取引では246取引(18.0%),③製造業者と卸売業者との間の取引では359取引(16.9%)であった。

第4図 調査結果の概要(注3)

(注3) 各設問における無回答を除いて記載している。

(注4) 製造業者と卸売業者との間の取引については,「物流拠点」を「物流センター」に,「利用料等」を「センターフィー」にそれぞれ読み替えている。

a センターフィーの負担要請

(a) 物流センターを利用していない場合

物流センターを利用していない場合に,小売業者から物流センターの利用を名目とする協賛金等の負担要請があり,応じざるを得ないものとして応じていると納入業者が回答している場合,優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。

(b) 物流センターを利用している場合

物流センターを利用している場合に,センターフィーの負担要請があり,①負担要請の際,事前の協議の機会を与えられず,算出根拠,使途等を示されなかった,②協議の結果十分納得しておらず,直接の利益を上回る負担額を要請された,③センターフィーの負担額(率)の引上げの際,事前の協議の機会を与えられず,算出根拠,使途等を示されなかった,のいずれかに該当すると納入業者が回答している場合,優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。

b 預け在庫

預け在庫は,一般に,納入業者が,小売業者の物流センターに自社の名義で在庫している商品であり,小売業者の物流センターに納入した時点ではなく,物流センターから出荷された時点で,出荷された数量分だけ売上げが立つものとされている。

預け在庫の場合,物流センターに納入し,受領検品を終えた時点で納入業者に売上げが立つ取引と異なり,出荷されるまでの在庫に関する毀損等のリスク,在庫に要する費用等を納入業者が負担することとなり,納入業者にとっては不利益となりやすい。

そのため,①小売業者の指示に基づき預け在庫を置いていると納入業者が回答しており,かつ②「小売業者から,一定数量を指定して在庫しておくよう指示があるため,やむを得ず置いている預け在庫について,保管料を負担している」,「小売業者からの指示に基づき商品を在庫していたにもかかわらず,小売業者の一方的な都合により,実際には在庫数量より著しく少ない数量しか発注されなかった」,「小売業者が独自に設定した販売期限を経過したことを理由とする返品があった」などの不利益が発生していると納入業者が回答している場合,優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。

c 利用料等の負担要請

卸売業者の運営する物流拠点(小売業者の運営する物流センターに相当するもの。以下同じ。)を製造業者が利用している場合に,物流拠点を利用していることを理由とする利用料等(小売業者から納入業者に対して要請されるセンターフィーに相当するもの。以下同じ。)の負担要請があり,①負担要請の際,事前の協議の機会を与えられなかった,②協議の結果十分納得しておらず,直接の利益を上回る負担額を要請された,③利用料等の引上げの際,事前の協議の機会を与えられなかった,のいずれかに該当すると製造業者が回答している場合,優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。

d センターフィーの補塡要請

卸売業者が小売業者に支払ったセンターフィーの一部又は全部について,卸売業者から製造業者に対して補塡要請があり,応じざるを得ないものとして応じていると製造業者が回答している場合,通常,製造業者に直接の利益が生じているとは考えられないため,優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。

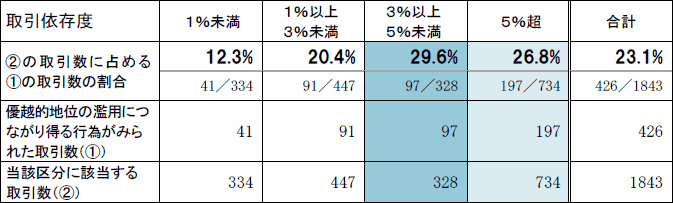

a 取引依存度と優越的地位の濫用につながり得る行為との相関

卸売業者と小売業者との間の1,926取引のうち,卸売業者が調査票において小売業者との年間取引高又は自社の売上高を記載していないため,取引依存度を算出できない83取引を除いた1,843取引を卸売業者の小売業者に対する取引依存度ごとに区分すると,第5図の「当該区分に該当する取引数」欄に記載の取引数(②)となる。

また,優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた446取引のうち,同様に,取引依存度を算出できない20取引を除いた426取引について,取引依存度ごとに区分すると,「優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数」欄に記載の取引数(①)となる。

そして,「②の取引数に占める①の取引数の割合」欄に記載のとおり,取引依存度が高い卸売業者ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなるという傾向がみられた。

なお,製造業者と小売業者との間の取引,製造業者と卸売業者との間の取引についても,それぞれ同様の傾向がみられた。

第5図 卸売業者の小売業者に対する取引依存度の区分ごとの取引数に占める優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合

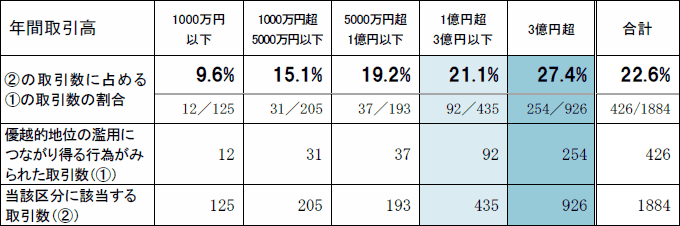

b 年間取引高と優越的地位の濫用につながり得る行為との相関

卸売業者と小売業者との間の1,926取引のうち,卸売業者が調査票において小売業者との年間取引高を記載していないため,年間取引高を算出できない42取引を除いた1,884取引を卸売業者の小売業者に対する年間取引高ごとに区分すると第6図の(②)欄に記載の取引数に,優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた446取引のうち,同様に,年間取引高を算出できない20取引を除いた426取引を年間取引高ごとに区分すると,(①)欄に記載の取引数となる。

そして,「②の取引数に占める①の取引数の割合」欄に記載のとおり,年間取引高が高い卸売業者ほど優越的地位の濫用につながり得る行為を受けたと回答する割合が高くなるという傾向がみられた。

なお,製造業者と小売業者との間の取引,製造業者と卸売業者との間の取引についても,それぞれ同様の傾向がみられた。

第6図 卸売業者と小売業者との年間取引高の区分ごとの取引数に占める優越的地位の濫用につながり得る行為がみられた取引数の割合

今回の調査において,卸売業者と小売業者との間の取引及び製造業者と小売業者との間の取引をみると,小売業者の95.4%が物流センターを運営していると回答していた。また,卸売業者と小売業者との間の取引において,60.2%の卸売業者が,製造業者と小売業者との間の取引において,72.3%の製造業者が,それぞれ,物流センターを利用していると回答しており,物流センターが取引の中で広く利用されていることが認められた。

a センターフィーの負担要請

卸売業者と小売業者との間の取引では,物流センターを利用している1,159取引のうち952取引(82.1%)でセンターフィーの負担要請があり,うち945取引で負担要請に応じていると卸売業者が回答していた。

次に,製造業者と小売業者との間の取引では,物流センターを利用している990取引のうち692取引(69.9%)でセンターフィーの負担要請があり,うち684取引で負担要請に応じていると製造業者が回答していた。

いずれの取引においても,小売業者からのセンターフィーの負担要請については,ほとんど全ての納入業者が応じていることが認められた。

b 要請されているセンターフィーの実態

(a) センターフィーの負担要請の根拠

センターフィーについては,「物流センターを利用した取引が行われるようになる以前,納入業者は小売業者の店舗までの配送等を行い,小売業者と納入業者との間の取引価格には,『小売業者の店舗』までの配送費用が含まれていた。小売業者が物流センターを開設・運営するようになって以降は,納入業者は物流センターへの納品までを行い,店別仕分け,配送等の作業は小売業者が代わって行うようになった。一方で,取引価格としては,引き続き『小売業者の店舗』までの配送費用を含んだ価格での取引を行う小売業者と,取引価格を見直し,『小売業者の物流センター』までの配送費用を含んだ価格での取引を行う小売業者がみられるようになった。センターフィーは,『小売業者の店舗』までの配送費用を含んだ価格で取引が行われている場合に,小売業者が代わって行うようになった物流センターでの作業等と店舗までの配送等に要した費用として,納入業者に要請しているものである。」と小売業者から説明される場合がある。

卸売業者と小売業者との間の取引では,物流センターを利用している1,159取引のうち,小売業者との取引価格に含まれている配送費用の範囲が「小売業者の物流センター」までであると卸売業者が回答した取引が403取引(34.8%)であった。

センターフィーが,小売業者が代わって行うようになった作業等に要した費用だとすれば,「小売業者の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる取引においてはセンターフィーの負担の要請は行われないはずであるが,当該403取引についてセンターフィーの負担要請の有無,及び当該要請に応じているかを聞いたところ,「負担要請があり,応じている」が260取引(64.5%)であった。

また,製造業者と小売業者との間の取引では,小売業者との取引価格に含まれている配送費用の範囲が「小売業者の物流センター」までであると製造業者が回答した454取引(45.9%)についてセンターフィーの負担要請の有無,及び当該要請に応じているかを聞いたところ,「負担要請があり,応じている」が235取引(51.8%)であった。

さらに,そもそも物流センターを利用していない取引においても,小売業者から物流センターの利用を名目とする協賛金等の負担要請を受けたとの回答がみられた。

このように,センターフィーは,前記の小売業者の説明とは異なり,「小売業者の物流センター」までの配送費用を含んだ価格で行われる取引や,そもそも物流センターを利用していない取引においても,納入業者に対して要請されている事例が少なくない。

(b) センターフィーを要請する際の留意点

これまでの実態調査と同様に,①センターフィーの負担要請の際,事前に協議の機会が与えられず,算出根拠,使途等を示されなかった,②協議の結果十分納得しておらず,センターフィーの負担額が直接の利益を上回る水準となっている,といった問題がみられ,特に,①の割合が,卸売業者と小売業者との間の取引では38.8%,製造業者と小売業者との間の取引では27.9%となっていた。②に関しては,納入業者からの回答において,納入業者が負担の要請に納得していない理由として,「センターフィーの額(率)について小売業者から一方的に示され,合理的根拠を説明してもらえなかった」が最も多くなっていた。

これらの調査結果を踏まえると,センターフィーは,内容そのものが曖昧で,合理的根拠等がない中で負担を要請されている場合があるほか,事前に協議の機会が与えられず,算出根拠,使途等を示されなかった,又はセンターフィーの負担額が直接の利益を上回る水準となっていることにより,優越的地位の濫用につながり得る場合があると考えられる。

このため,小売業者が,納入業者に対し,センターフィーの負担を要請する際には,納入業者に対して不当に不利益を与えることとならないよう,負担額及びその算出根拠,使途等について,当該納入業者との間で事前に十分に協議する機会を設けるとともに,当該納入業者が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担とならないように留意する必要がある。

このことは,取引開始時又は物流センターの運用開始時に,センターフィーの額(率)を定める場合だけでなく,一旦定めたセンターフィーの額(率)を引き上げる場合にも当てはまる。

センターフィー以外にも,小売業者が,物流センターの利用に伴い発生する様々な費用を納入業者に負担させている事例がみられた。

預け在庫については,小売業者の指示に基づき預け在庫を置いていると納入業者が回答している取引において,「小売業者から,一定数量を指定して在庫しておくよう指示があるため,やむを得ず置いている預け在庫について,保管料を負担している」,「小売業者からの指示に基づき商品を在庫していたにもかかわらず,小売業者の一方的な都合により,実際には在庫数量より著しく少ない数量しか発注されなかった」,「小売業者が独自に設定した販売期限を経過したことを理由とする返品があった」などの不利益が発生しているとの回答が多くみられた。

このほか,物流センターに商品を納入する際,小売業者から納入業者に対し,店舗別仕分け用ラベルの購入の要請,専用のコンテナの利用の要請,物流センター内での作業の要請等が行われていた。

これらは,センターフィーの負担要請に比べて発生頻度は高くないものの,小売業者が一方的に,取引の条件を設定することなどにより,納入業者に不当に不利益を与えることとならないよう,留意が必要である。

卸売業者と製造業者との間の取引でも,物流拠点の利用料等の負担要請について,①事前に協議の機会が与えられず,算出根拠,使途等を示されなかった,②協議の結果十分納得しておらず,直接の利益を上回る負担額を要請された,など小売業者の場合と同様に,製造業者に対して優越的地位の濫用につながり得る要請が行われていることが明らかになった。

また,本調査では,センターフィーにより生じた費用の負担方法として,「費用の一部又は全部を,製造業者にも負担してもらった」との回答の割合が29.9%となっていた。

こうした補塡要請も,卸売業者と製造業者との間において優越的地位の濫用につながり得るものであるため,留意する必要がある。

各種の協賛金等やセンターフィーの補塡要請を受けて利益が圧迫されることで,「新規商品の開発に設備投資ができる製造業者自体少なくなっている」との意見を述べている製造業者もいる。このような場合,製造業者は競争力の減退により,ますます取引上不利な立場に追い込まれるとともに,事業上の創意工夫や,それによる消費者への利益還元というメリットを減殺しかねない状況となっていると思われる。

さらに,卸売業者に負担を要請された製造業者を通じ,配送業務を委託している物流事業者にも影響が及んでいる事例があるなど,取引上不利な立場にある者への負担の要請が連鎖的に行われている。こうした観点から,取引全体に広範な影響を与えている小売業者において,優越的地位の濫用につながるような不当な要請を行うことがないように十分留意する必要がある。

ア 今回の調査の結果,卸売業者と小売業者との間の取引及び製造業者と小売業者との間の取引だけでなく,製造業者と卸売業者との間の取引においても,一部の取引について優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていることが明らかになった。

このため,公正取引委員会は,違反行為の未然防止の観点から,調査結果を公表することにより,小売業者及び卸売業者に対して,自己の取引先納入業者との取引実態について点検を促すとともに,双方の関係事業者団体等に対し,次の対応を行うこととする。

(ア) 小売業者及び卸売業者を対象とする優越的地位の濫用に関する講習会を実施し,本調査結果等を説明するとともに,違反行為の未然防止と取引の公正化の推進を図る。

(イ) 小売業者及び卸売業者が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため,関係事業者団体に対して,本調査結果等を報告するとともに,小売業者及び卸売業者が問題点の解消に向けた自主的な取組が行えるよう,改めて優越ガイドライン等の内容を傘下会員に周知徹底するなど,業界における取引公正化に向けた自主的な取組を要請する。

イ 今後とも,小売業者及び卸売業者の取引実態を注視し,独占禁止法上問題となるおそれのある行為の把握に努めるとともに,優越的地位の濫用等の独占禁止法に違反する疑いのある行為が認められる場合には,厳正に対処する。