第2部 各論

近年,複数の国・地域の競争法に抵触する事案,複数の国・地域の競争当局が同時に審査を行う必要のある事案等が増加するなど,競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高まっている。このような状況を踏まえ,公正取引委員会は,二国間独占禁止協力協定等に基づき,関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行うなど,外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。

日本国政府は,米国政府との間で,平成11年10月7日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名し,同協定は同日に発効した。同協定は,両政府の競争当局間における執行活動に係る通報,協力,調整,執行活動の要請,重要な利益の考慮等を規定している。

日本国政府は,欧州共同体との間で,平成15年7月10日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」に署名し,同協定は同年8月9日に発効した。同協定は,前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

日本国政府は,カナダ政府との間で,平成17年9月6日に「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」に署名し,同協定は同年10月6日に発効した。同協定は,前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

公正取引委員会は,フィリピン共和国の競争当局である司法省との間で,平成25年8月28日に「日本国公正取引委員会とフィリピン共和国司法省との間の協力に関する覚書」に署名し,同覚書に基づく協力が開始された。同覚書は,両競争当局間における通報,情報交換等を規定している。

公正取引委員会は,ベトナム社会主義共和国の競争当局である競争庁との間で,平成25年8月28日に「日本国公正取引委員会とベトナム社会主義共和国競争庁との間の協力に関する取決め」に署名し,同取決めに基づく協力が開始された。同取決めは,日・ベトナム経済連携協定に基づく協力の実施細則として,両競争当局間における通報,情報交換,執行活動の調整等を規定している。

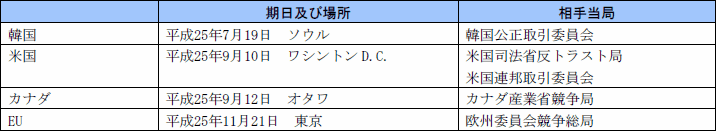

公正取引委員会は,我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局等との間で競争政策に関する協議を定期的に行っている。平成25年度における協議の開催状況は,次のとおりである。

第1表 平成25年度における競争当局間協議の開催状況

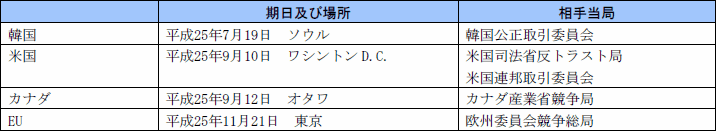

近年における経済のグローバル化の進展と並行して,地域貿易の強化のため,現在,多くの国が,経済連携協定や自由貿易協定の締結又は締結のための交渉を行っている。競争政策の観点からは,経済連携協定が市場における競争を一層促進するものとなることが重要であり,公正取引委員会は,このような観点から我が国の経済連携協定締結に関する取組に参画している。我が国がこれまでに締結した経済連携協定のうち,次のものには,競争に関する規定が設けられ,両国が反競争的行為に対する規制の分野において協力することが盛り込まれている。

第2表 我が国が締結した経済連携協定のうち競争に関する規定が設けられているもの

(注1) 平成19年3月に両国間で見直しのための改正議定書が署名され,同年9月に発効した。競争に関する章については,実施取極において,シンガポール側における競争法導入及び競争当局設立に伴う修正が行われた。

(注2) 平成20年4月に日本及び全ASEAN構成国の署名が完了した。

(注3) 日本とシンガポール,ラオス,ベトナム及びミャンマーとの間では平成20年12月に,ブルネイとの間では平成21年1月に,マレーシアとの間では同年2月に,タイとの間では同年6月に,カンボジアとの間では同年12月に,フィリピンとの間では平成22年7月に発効した。インドネシアとの間では未発効である。

ICNは,競争法執行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として平成13年10月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり,平成26年3月31日現在,115か国・地域から128の競争当局が参加している。このほか,国際機関,研究者,弁護士等の非政府アドバイザー(Non-Governmental Advisors,NGA)もICNに参加している。

ICNは,主要な20の競争当局の代表者で構成される運営委員会(Steering Group)により,その全体活動が管理されている。公正取引委員会委員長は,ICNの設立以来,運営委員会のメンバーとなっている。このほか,当委員会は,ICN成果物の唱導及び実施(Advocacy and Implementation)を担当しており,他のICNに加盟する競争当局と協力し,ICN成果物の唱導及び実施ネットワークサポートプログラム(AISUP,平成20年8月に当委員会の主導により設立されたICN成果物を用いて経験の浅い競争当局の法改正等を支援するためのプログラム)の運用を行っている。

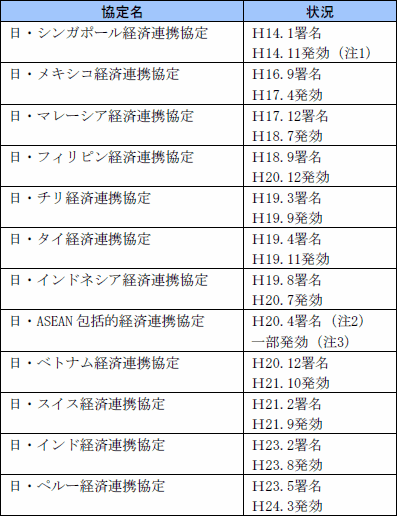

ICNは,運営委員会の下に,テーマごとに①カルテル作業部会,②企業結合作業部会,③単独行為作業部会,④アドボカシー作業部会及び⑤競争当局有効性作業部会の5つの作業部会並びにICNの組織及び運営等に関する作業部会を設置している。これらの作業部会においては,電話会議,質問票の活用,各国競争当局からの書面提出等を通じて,それぞれの課題に対する検討が行われているほか,テーマごとにワークショップが開催されている。公正取引委員会は,これらの活動に積極的に取り組んでおり,平成23年度の第10回年次総会から平成26年度の第13回年次総会までの間はカルテル作業部会の共同議長を,第13回年次総会以降は同作業部会サブグループ(SG1)の共同議長を務めている。また,ICNは,これらの作業部会の成果の報告,次年度のワークプランの策定等のため,年次総会を開催しており,平成25年度の第12回年次総会は,平成25年4月23日から同月26日にかけてポーランド・ワルシャワにおいて開催され,当委員会事務総局の職員4名がパネリスト等として参加した。

平成25年度における主な会議の開催状況は,次のとおりである。

第3表 平成25年度におけるICNの主な会議の開催状況

企業活動のグローバル化に伴い,複数の国の競争当局が同時に審査を行う必要があるような国際的な企業結合が増加していることから,個別の企業結合事案についての情報交換を含む競争当局間の実質的な協力が,より体系的に行われる必要がある。こうした問題意識から,公正取引委員会は,ICNにおいて,企業結合審査に係る国際協力枠組みの構築を提唱し,これを「ICNにおける企業結合審査の協力のための枠組み」として取りまとめた。平成24年4月20日,ブラジル・リオデジャネイロにおいて開催された第11回年次総会において,当該協力枠組みの構築が承認された。

当該協力枠組みは,ICNに加盟する競争当局間における企業結合審査に関する効率的かつ効果的な執行協力の促進を目的としており,①ICNに加盟する競争当局における連絡窓口となる担当官の連絡先リストの作成・管理,②関連する競争当局への接触及び情報交換の方法等を内容とするものである。

公正取引委員会は,連絡先リストの取りまとめ及び管理を担当するなどして当該協力枠組みの利用促進に協力している。

平成25年度における各作業部会の活動状況は,次のとおりである。

カルテル作業部会は,反カルテル執行における国内的及び国際的な諸問題に対処することを目的として設置された作業部会である。同作業部会には,ハードコア・カルテルの定義等の基本的な概念について検討を行う一般的枠組みサブグループ(SG1)及び個別の審査手法に関する情報交換等を通じてカルテルに対する法執行の効率性を高めることを目的とした審査手法サブグループ(SG2)が設置されている。

第12回年次総会以降,SG1においては,「非典型的なカルテル行為」及び「和解手続」をテーマとした電話セミナーが実施された。また,公正取引委員会は,カルテル作業部会の共同議長として,同一テーマにより,アジア太平洋地域に所在する競争当局向けの電話セミナーを主催した。さらに,国際カルテル審査における秘密性保護に係る権利放棄のリニエンシー申請者による同意書に関する様式の作成が行われ,第13回年次総会に提出された。

他方,SG2においては,反カルテル執行マニュアルのうち「電子証拠収集」及び「リニエンシー」に関する章の改定が行われ,第13回年次総会に提出された。また,SG2は,ICNに加盟する競争当局のカルテル審査の実務者がカルテル審査に関する実務上の問題を議論するため,年1回,カルテルワークショップを開催している。平成25年度のワークショップは,平成25年10月,南アフリカ・ケープタウンにおいて開催され,「効果的なカルテル執行に対する障害への対処」をテーマとして議論が行われたところ,公正取引委員会事務総局の職員4名がスピーカー等として参加した。

企業結合作業部会は,企業結合審査の効率性を高めるとともに,その手続面及び実体面の収れんを促進し,国際的企業結合の審査を効率化することを目的として設置された作業部会である。

第12回年次総会以降,同作業部会においては,「企業結合審査の国際協力」をテーマとした電話セミナーが実施され,平成25年10月に開催された同セミナーにおいては,公正取引委員会事務総局の職員がプレゼンテーションを行った。また,主に同セミナーの概要を取りまとめた「企業結合審査の国際協力」に関する中間報告書の作成が行われ,第13回年次総会に提出された。

単独行為作業部会は,事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等について議論することを目的として設置された作業部会である。

第12回年次総会以降,同作業部会においては,「単独行為規制に基づく略奪的価格設定の分析に関する推奨される方法」の作成が行われ,第13回年次総会に提出された。また,同作業部会は,「国有企業による単独行為」,「忠誠リベート及び割引の評価」及び「単独行為事案における確約」をテーマとした電話セミナーを実施した。加えて,平成25年9月,スウェーデン・ストックホルムにおいて,主に北東及び中央ヨーロッパ・バルカン地域に所在する競争当局を対象とした地域ワークショップが,「排他的取引の分析」をテーマとして開催され,公正取引委員会事務総局の職員1名が参加した。

アドボカシー作業部会は,競争唱導活動の有効性を向上させることを目的として設置された作業部会である。

第12回年次総会以降,同作業部会においては,「競争影響評価に関する推奨される方法」の作成が行われ,第13回年次総会に提出された。また,同作業部会は,「裁判所・裁判官との協働」をテーマとした電話セミナーを実施した。さらに,平成25年12月,イタリア・ローマにおいて,アドボカシーワークショップが,「変革の推進力としての競争唱導」をテーマとして開催され,公正取引委員会事務総局の職員1名がスピーカーとして参加した。

競争当局有効性作業部会は,競争政策の有効性に関する諸問題とその有効性を達成するために最もふさわしい競争当局の組織設計を検討することを目的として設立された,競争政策の実施に関する作業部会が,平成21年5月に改組されたものである。

第12回年次総会以降,同作業部会においては,競争政策の有効性を達成するためにふさわしい競争当局の組織設計の在り方を取りまとめている競争当局有効性実務マニュアルのうち「知識管理」及び「人材管理」に関する章の最終版の作成が行われたほか,各国の審査手続及び実務が当局の意思決定や手続的権利の保護にどのように寄与しているかについてICNメンバー間の理解を深める目的で立ち上げられた審査手続プロジェクトに基づき,「秘密情報の取扱い」に関する調査結果報告書の作成が行われた。また,競争法や競争当局の実務に関する研修教材を作成するカリキュラムプロジェクトに関して,新たに「排他的取引」及び「反カルテル執行マニュアルの概要」をテーマとした2つのビデオ教材の作成が行われた。これらの成果物は第13回年次総会に提出された。加えて,同作業部会は,平成26年3月,米国・ワシントンD.C.において,競争当局の審査手続に関するラウンドテーブルを開催した。同ラウンドテーブルでは,「審査手続における当局と事業者の間の効果的な対話及び事業者による審査手続への効果的な関与を容易にする当局の慣行」について議論が行われ,公正取引委員会事務総局の職員2名が参加した。

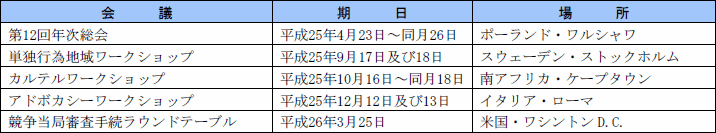

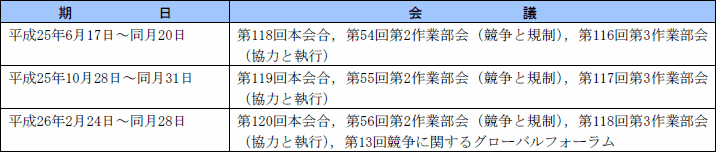

(1) 競争委員会は,OECDに設けられている各種委員会の一つであり,昭和36年12月に設立された制限的商慣行専門家委員会が昭和62年に競争法・政策委員会に改組され,平成13年12月から現在の名称に変更されたものである。我が国は,昭和39年のOECD加盟以来,その活動に参加してきており,公正取引委員会は,同年10月の会合以降,これに参加してきている。競争委員会は,本会合のほか,その下に各種の作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムを設け,随時会合を行っている。本会合においては,各加盟国の競争政策に関する年次報告が行われているほか,その時々の重要課題について討議が行われている。平成25年度における会議の開催状況は,次のとおりであり,当委員会は,全ての会合に出席した。

第4表 平成25年度における競争委員会の開催状況

(注) 前記会議の開催場所は,全てフランス・パリである。

(2) 平成25年6月の第118回本会合においては,①道路燃料における競争に係るラウンドテーブル討議,②競争分析における質の役割及び測定に係るラウンドテーブル討議等が行われた。同年10月の第119回本会合においては,①フードチェーン産業に係るラウンドテーブル討議,②職権によるカルテル審査に係るラウンドテーブル討議等が行われた。平成26年2月の第120回本会合においては,金融市場における消費者保護に係る議論等が行われた。

なお,平成23年10月の第113回本会合においては,平成24年から平成26年の3年間にわたって競争委員会が取り組んでいく二つの中長期的戦略テーマとして,「競争当局の執行活動に関する影響評価」及び「国際協力」が取り上げられることが決定され,主として各作業部会において議論を行っていくこととなった。

(3) 競争委員会に属する各作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムの平成25年度における主要な活動は,次のとおりである。

ア 第2作業部会では,平成25年6月,同年10月及び平成26年2月の3回の会合にわたって,中長期的戦略テーマの一つである「競争当局の執行活動に関する影響評価」について,①競争当局の活動によって予期される影響の評価,②特定の競争法執行活動の事後評価及び③競争政策のマクロ経済変数に対する広範な影響の評価に係る議論及びヒアリングが行われた。また,平成25年6月の会合においては,鉄道産業における新たな進展に係るラウンドテーブル討議が,同年10月の会合においては,廃棄物処理に係るラウンドテーブル討議が,それぞれ行われた。

イ 第3作業部会では,平成25年6月,同年10月及び平成26年2月の3回の会合にわたって,もう一つの中長期的戦略テーマである「国際協力」について,主に国際通商に影響を及ぼす反競争的行為についての加盟国間の協力に関する理事会勧告の改定に係る議論等が行われた。また,平成25年6月の会合においては,企業結合審査の対象となる取引の定義に係るラウンドテーブル討議が,同年10月の会合においては,国境を越えた企業結合事例における問題解消措置に係るラウンドテーブル討議が,平成26年2月の会合においては,完了した届出義務のない企業結合審査に係るラウンドテーブル討議が,それぞれ行われた。

ウ 競争に関するグローバルフォーラムでは,平成26年2月の会合において,①医薬品流通分野における競争及び②競争と汚職に係るラウンドテーブル討議が行われた。

公正取引委員会は,東アジア競争政策トップ会合及び東アジア競争法・政策カンファレンスにおいて主導的な役割を果たしている。

東アジア競争政策トップ会合は,東アジア地域における競争当局及び競争関連当局のトップが一堂に会し,その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行うことにより,東アジア地域における競争当局及び競争関連当局間の協力関係を強化することを目的とするものである。同会合においては,競争法・政策の執行に係る課題,効果的・効率的な技術支援のための協力・調整等のテーマについて議論が行われている。

東アジア競争法・政策カンファレンスは,競争当局及び競争関連当局に加え,学界,産業界等からの出席者を交えて,競争法・政策に係るプレゼンテーション・質疑応答等を行い,東アジア地域における競争法・政策の普及・広報に寄与することを主要な目的とするものである。

平成25年度においては,第9回東アジア競争政策トップ会合及び第8回東アジア競争法・政策カンファレンスが平成25年8月にフィリピン・マニラにおいて開催された。

APECにおいては,APEC域内における競争政策についての理解を深め,貿易及び投資の自由化及び円滑化に貢献することを目的として,貿易投資委員会の下部組織として競争政策・規制緩和グループ(CPDG)が平成8年に設置された。同グループは,平成19年に貿易投資委員会の下部組織から経済委員会(EC)の下部組織に移行し,平成20年には,競争政策・競争法グループ(CPLG)に改称した。公正取引委員会は,平成17年から平成24年12月までCPLG(改称前においてはCPDG)の議長業務を行うなど,APECにおける競争政策に関する取組に対して積極的に貢献を行っている。

平成25年度において,公正取引委員会は,平成26年2月に中国・寧波において開催されたCPLG会合において,我が国の競争法の執行等について報告を行った。

APECにおいては,平成6年に合意された「自由で開かれた貿易及び投資」というボゴール目標を達成するための具体的道筋を示す大阪行動指針(平成7年採択)に基づき,APEC参加エコノミーそれぞれの自主的かつ個別的な行動を取りまとめた「個別行動計画」(IAP)及びAPEC参加エコノミーが共同して取り組むべき分野別の行動を取りまとめた「共同行動計画」(CAP)が策定されている。我が国の個別行動計画の競争章においては,競争法の厳正な執行や技術支援の実施等が掲げられており,競争政策分野における共同行動計画としては,情報交換及び対話の促進,競争法・政策に対する理解の増進,技術支援の実施等が掲げられている。

昭和55年,UNCTAD主催による制限的商慣行国連会議において,「制限的商慣行規制のための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」という。)が採択された。さらに,原則と規則は,同年の第35回国連総会において,国連加盟国に対する勧告として採択された。原則と規則は,国際貿易,特に発展途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼす制限的商慣行を特定して規制することにより,国際貿易と経済発展に資することを目的としている。その後,このような制限的商慣行についての調査研究,情報収集等を行うために,昭和56年,制限的商慣行政府間専門家会合が設置され,平成8年のUNCTAD第9回総会において競争法・政策専門家会合と名称変更された後,平成9年12月の国連総会の決議により,競争法・政策に関する政府間専門家会合と名称が再変更された。また,同会合のほか,原則と規則の全ての側面についてレビューを行う国連レビュー会合が5年に1回開催されている。

平成25年度においては,平成25年7月8日から同月10日にかけてスイス・ジュネーブにおいて第13回競争法・政策に関する政府間専門家会合が開催され,公正取引委員会事務総局の職員が同会合に出席した。同会合においては,パキスタン,ウクライナ及びニカラグアの競争法・政策に対する審査が行われたほか,貧困層に対するカルテル行為の影響,当局有効性向上のための優先順位付け及びリソース配分,複数の国にまたがる競争法事案における国際協力のための手続及び手順等について議論された。

近年,東アジア地域等の発展途上国において,競争法・政策の重要性が認識されてきていることに伴い,既存の競争法制を強化する動きや,新たに競争法制を導入する動きが活発化しており,これらの国に対する技術支援の必要性が高まってきている。公正取引委員会は,主として独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じて,これら諸国の競争当局等に対し,事務総局の職員の派遣や研修の実施等による競争法・政策分野における技術支援活動を行っている。

公正取引委員会による発展途上国に対する具体的な技術支援の概要は次のとおりである。

ベトナムに対して,公正取引委員会は,競争法の執行能力の強化を目的として,JICAの協力の下,平成20年9月から当委員会事務総局の職員1名をJICA長期専門家としてベトナム競争当局に累次派遣し,現地における技術支援を実施している。また,当委員会は,平成25年5月13日から同月23日にかけてベトナム競争当局等の職員8名を,同年11月11日から同月28日にかけてベトナム競争当局の職員8名を,それぞれ我が国に招へいし,競争法・政策に関する研修を実施した。さらに,平成25年11月6日及び7日にハノイにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を,また平成26年2月25日及び26日にハノイにおいて開催された現地セミナーに公正取引委員会委員及び事務総局の職員を,それぞれ派遣した。

インドネシアに対して,公正取引委員会は,競争法の執行能力の強化を目的として,JICAの協力の下,平成21年10月から平成24年6月にかけて,当委員会事務総局の職員1名をJICA長期専門家としてインドネシア競争当局に派遣し,現地における技術支援を実施した。また,当委員会は,平成25年6月13日から同月21日にかけて,インドネシア競争当局の委員長及び委員等11名を我が国に招へいし,競争法・政策に関する研修を実施した。さらに,平成25年8月26日及び27日に,バリにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員等を派遣した。

中国に対して,公正取引委員会は,JICAの協力の下,平成25年10月10日に,北京において開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣した。

フィリピンに対して,公正取引委員会は,JICAの協力の下,平成25年8月5日及び6日にマニラにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を,また平成26年1月21日から同月24日にかけてセブにおいて開催された判事等向け現地セミナーに当委員会事務総局の職員を,それぞれ派遣した。

公正取引委員会は,JICAの協力の下,平成6年度以降,競争法制を導入しようとする国や既存の競争法制の強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を我が国に招へいし,競争法・政策に関する研修を実施している。平成25年度においては,発展途上国8か国から12名の参加を得て,平成25年8月29日から同年9月27日にかけて,実施した。

また,公正取引委員会は,アジア開発銀行研究所(ADBI)との共催により,平成25年6月3日から同月7日にかけて,競争法制を導入し又は既存の競争法制の強化を図ろうとするアジア諸国の競争当局等の職員12名を我が国に招へいし,競争法・政策に関する研修を実施した。

なお,ADBIとの共催での技術研修は今回が初めての開催であった。

そのほか,公正取引委員会は,発展途上国に対する技術支援として,OECD等の国際機関や外国政府等が東アジア地域において実施する競争法・政策に関するセミナーに当委員会事務総局の職員や学識経験者を積極的に派遣している。

公正取引委員会の競争政策の企画・運営に資するため,諸外国・地域の競争政策の動向,競争法制及びその運用状況等について情報収集や調査研究を行っている。平成25年度においては,米国,EU,その他主要なOECD加盟諸国やアジア各国を中心として,競争当局の政策動向,競争法関係の立法活動等について調査を行い,その内容の分析とウェブサイト等による紹介に努めた。

我が国の競争政策の状況を広く海外に周知することにより公正取引委員会の国際的なプレゼンスを向上させるため,報道発表資料や所管法令・ガイドライン等を英訳し,英文ウェブサイトに掲載している。平成25年度においては,前年度に引き続き,英語版報道発表資料の一層の充実及び速報化に努めた。

このほか,外国の競争当局,弁護士会等が主催するセミナー等に積極的に公正取引委員会委員及び事務総局の職員を派遣したり,海外のメディアに寄稿を行うなどの活動を行っている。平成25年度においては,平成25年4月にアメリカ・ワシントンD.C.において開催された全米法曹協会(ABA)反トラスト法部会春季会合,同年6月にアメリカ・ワシントンD.C.において開催された同部会合併シンポジウム,平成26年2月にイタリア・ローマにおいて開催されたABA/国際法曹協会共催カルテルワークショップに,それぞれ公正取引委員会委員がスピーカーとして参加した。また,平成25年9月に中国・北京において開催されたABA国際法部会北京カンファレンス,同年11月にインド・ニューデリーで開催された第3回BRICS国際競争カンファレンス等に,当委員会事務総局の職員がスピーカー等として参加した。