第2部 各論

平成26年度当初において係属中の審決取消請求訴訟は11件であったところ,平成26年度中に新たに2件の審決取消請求訴訟が提起された。これら平成26年度の係属事件13件のうち,最高裁判所が上告棄却及び上告不受理決定をしたことにより終了したものが3件(うち1件は,同年度中に東京高等裁判所による請求棄却判決がなされたもの),東京高等裁判所が請求を認容し上訴期間の経過をもって確定したものが1件,東京高等裁判所が請求を棄却し上訴期間の経過をもって確定したものが2件(うち1件は,平成25年度中に判決がなされ,平成26年度に確定したもの)あった。この結果,平成26年度末時点において係属中の審決取消請求訴訟は7件となった。

なお,このほか,平成26年度中に東京高等裁判所が原告の上告を却下する決定をしたものが1件ある(上告受理申立てが最高裁判所に係属しているため,係属件数に影響しない。)。

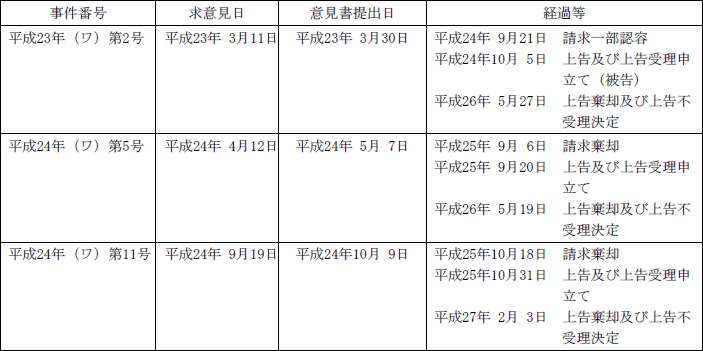

表 平成26年度に係属していた審決取消請求訴訟

原告が本件実行期間(平成19年6月12日から平成22年6月10日までの間)に受注した石川県発注の4件の特定土木一式工事に係る物件(以下アにおいて「本件4物件」という。)について,排除措置命令が認定した合意(以下アにおいて「本件基本合意」という。)に基づいて受注調整が行われたか

原告は,穴水地区(石川県鳳珠郡穴水町の区域。同区域はトンネルを境に西側の地区〔穴水西地区〕と東側の地区〔穴水東地区〕に分かれていて,原告の本店は穴水西地区内にあった。)では,石川県七尾市の発注した工事に係る談合事件の摘発を契機とする昭和建設㈱の離脱に続き,これに追随して受注調整を拒否する事業者が現れたことから,遅くとも平成21年9月頃までには完全な自由競争となったのであり,その後に入札が実施された本件4物件については受注調整は行われていない旨主張した。

これに対し,東京高等裁判所は,以下のとおり判示した。

石川県が指名競争入札等の方法で発注した奥能登地域(石川県輪島市,珠洲市,鳳珠郡穴水町及び同郡能都町の区域)の特定土木一式工事について,その全てに原告を含む79名(本件基本合意の当事者)のいずれかが参加し,入札参加者の大半を占めていて,前記工事の全てを対象に受注調整を行うことが容易な立場にあったところ,奥能登地域では既に昭和の時代から相当長期間にわたり多数の特定土木一式工事において受注調整が繰り返されてきており,地元の業者間でこのように受注調整することを長期間反覆継続することにより強固な結び付きが形成され,受注調整することが暗黙の了解となり,場合によっては受注意思や価格について明示的な連絡をしなくても受注調整をすることが可能な状態にまで至っていたということができる。

このような受注調整による地元業者間の利益の分配は,石川県が指名競争入札等の方法で発注した奥能登地域の特定土木一式工事の全てを等しく対象とし得るものであるから,一部の事業者が受注調整の構成員から抜けたというだけでなく,当該事業者が受注調整に反する入札に及んだために他の事業者間で受注調整を行うことができなくなったなど,当該物件について本件基本合意に基づく受注調整が行われたとは認められない特段の事情がない限り,当該物件についても本件基本合意の対象とされたものと推認することができる。したがって,本件実行期間内に原告が指名競争入札において受注した物件についても,たとえ受注調整の具体的方法が明らかでなくても,前記入札に係る物件につき本件基本合意の下に受注調整が行われたと認められない特段の事情がない限り,本件基本合意の下での受注調整によって原告が受注予定者として決定されて受注したものと推認することができる。

現に,本件4物件のうち,物件4については,原告自身が入札に先立って㈱宝建設に指名の有無を問い合わせたことを認めている上,指名競争入札執行通知書に原告代表者が税抜きの予定価格,原告の入札価格に加え,入札参加者全員の頭文字等の略称を書き,さらに入札参加者のうち,穴水西地区以外の5名については各社に対応する価格を記載したメモ書きが存在し,その価格は1名を除き現実の入札価格に一致する(1名については現実の入札価格の方がさらに高額である。)。

これらの事実によれば,原告は,物件4の入札前に少なくとも穴水西地区以外の入札参加者の全員に当たる前記5名に対して価格連絡をするなどして明示的に受注調整を行ったものと認められ,原告は,本件実行期間の最後に指名競争入札が実施された物件4について前記のとおり明示的に受注調整を行っていたのであるから,物件1,物件2及び物件3についても,本件基本合意の下で受注調整を行って受注予定者として決定されて受注したものと推認するのが相当であり,本件4物件につき本件基本合意の下に受注調整が行われたとは認められない特段の事情があるということもできない。

本件は,原告が上告及び上告受理申立てを行ったところ,後記4(2)のとおり,最高裁判所は上告棄却及び上告不受理の決定を行った。

大阪ガス㈱の100パーセント子会社である㈱リキッドガスと原告との合弁会社である㈱クリオ・エアーが製造し原告が購入して販売する特定エアセパレートガス(以下アにおいて「クリオ・エアー製造分」という。)について,実質的にみれば原告が製造業の事業活動を行っていると認められる特段の事情を認めることができるか

原告は,㈱クリオ・エアーにおける特定エアセパレートガスの製造販売事業に関して強く関与し,主として利益を得ていたのは,㈱リキッドガスであって,原告ではなく,㈱クリオ・エアーが原告と実質的に一体であるということはできないから,クリオ・エアー製造分について,原告が製造業の事業活動を行っていると認められる特段の事情を認めることはできない旨主張した。

これに対し,東京高等裁判所は,以下のとおり判示した。

(ア) 平成25年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法第7条の2第1項は,売上額に乗ずる課徴金算定率について,100分の10を原則としつつ,小売業については100分の3,卸売業については100分の2と定めており,違反行為者の業種により,適用される課徴金算定率が異なる。したがって,違反行為者が,当該違反行為に係る取引について,小売業又は卸売業に認定されるべき事業活動とそれ以外の事業活動の双方を行っている場合には,実行期間における違反行為に係る取引において,過半数を占めていたと認めることができる事業活動に基づいて,違反行為者の業種を認定すべきである。

また,同項が,課徴金算定率について,例外的に,小売業及び卸売業について軽減した算定率を設定した趣旨は,小売業及び卸売業の取引が商品を右から左に流通させることによりマージンを受け取るという側面が強く,事業活動の性質上,売上高営業利益率も小さくなっている実態を考慮したためである。したがって,外形的には事業活動の内容が商品を第三者から購入して販売するものであっても,実質的にみて小売業又は卸売業と異なる他業種の事業活動を行っていると認められる特段の事情を認めることができるときには,当該他業種と同視できる事業を行っているものとして業種認定を行うのが相当である。

(イ) 本件では,㈱クリオ・エアーヘの出資者として,原告以外に,持株比率55パーセントの会社,すなわち,㈱リキッドガスが存在するのであり,また,㈱クリオ・エアーの取締役7人中4人が㈱リキッドガスの指名した者であり,常勤の代表取締役も㈱リキッドガスの指名した者である。したがって,㈱リキッドガスは,㈱クリオ・エアーの議決権の過半数を有し,㈱クリオ・エアーの役員の過半数を確保している。そうすると,株主としての㈱クリオ・エアーに対する支配権という観点からみた場合,また,取締役会における支配構成という観点からみた場合に,㈱クリオ・エアーの事業活動に主導的な役割で関与している者として㈱リキッドガスが存在しており,そうである以上,原告が㈱クリオ・エアーに対して支配的な立場を有しているとか,主導的な役割で関与していると認めることは困難である。

(ウ) もっとも,本件審決は,前記の持株比率や役員構成のみではなく,原告が,㈱クリオ・エアーの製造する特定エアセパレートガスの全部について引取権と引取義務を有しており,実際にも,その9割程度を購入している事実を,特段の事情を認める大きな根拠に挙げている。しかしながら,卸売業者が特定の製造業者からその製造する商品の大多数を引き取ることができる立場にあるという関係自体は,通常の大口顧客と製造業者との関係,あるいは出資者でもある卸売業者と出資先の製造業者との関係と何ら異なるものではなく,そのこと自体から,直ちに前記特段の事情を導くことはできない。

確かに,販売価格の決定方式や情報開示・運営協議会等での協議などにより,原告は,㈱クリオ・エアーの販売価格等について一定の影響力を行使できた可能性があるが,こういった関係は,㈱クリオ・エアーの共同出資者である㈱リキッドガスにおいても同様である上,販売価格等についての協議においても,その主導権を握りやすい立場にあるのは,原告ではなく㈱リキッドガスないし大阪ガスグループである。しかも,この㈱リキッドガスないし大阪ガスグループという企業グループは,単なる資本関係のみの出資者ではなく,販売価格低減の原因であってそもそもの合弁事業の目的である冷熱の利用について,その冷熱を供給している者であって,㈱クリオ・エアーにおける特定エアセパレートガスの製造はこの冷熱供給に依存しており,製造工場も,大阪ガス㈱の工場敷地内にあり,建物・土地ともに大阪ガス㈱の所有であって,従業員の大多数も大阪ガスグループからの出向者であるというのである。これらを考え合わせると,原告が,㈱クリオ・エアーの生産計画や販売価格について主導的な影響力を行使することができたと認めることはできず,この点でも,より大きな影響力を㈱クリオ・エアーに対し行使し得るのは㈱リキッドガスである。

そうすると,このような㈱リキッドガスの存在や利益構造を考え合わせると,㈱クリオ・エアーが,原告との関係において,実質的に事業活動の自由を有していないとか,クリオ・エアー製造分につき原告の得ていた利益が,㈱クリオ・エアーを自己の製造部門の一つとして位置付けた場合に近いなどと認めることはできず,他にこれらの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。

(エ) また,本件審決は,原告が,技術提供のために従業員を出向させるなどして,㈱クリオ・エアーの運営や㈱クリオ・エアーでの特定エアセパレートガスの製造に関与している事実も,特段の事情を認める根拠としているが,会社間において何らかの業務提携があれば,両社間において従業員の出向や製造設備及び技術の供与などが行われるのは,一般的に認められることであるから,原告から㈱クリオ・エアーヘの従業員の出向等の事実があることから,直ちに,原告が㈱クリオ・エアーと実質的に一体となって事業を行っていたとか,原告の一部門と同視し得るほどに密接な関係があるなどといえないことは明らかである。

原告の㈱クリオ・エアーへの関与の程度は,㈱リキッドガスの方が圧倒的であり,㈱クリオ・エアーにおける特定エアセパレートガス事業は,製造の実態からみても,㈱リキッドガスないしはその親会社である大阪ガス㈱における事業活動の一環として行われていると評価する余地はあるものの,原告における事業活動の一環として行われているとか,原告の一部門と同視し得るほどに原告と密接な関係があるとか,原告が自社で特定エアセパレートガスを製造しているのと同様ないしはそれに近い実態があるなどということはできない。

(オ) そうすると,原告が,クリオ・エアー製造分につき,実質的にみて小売業又は卸売業以外の業種,すなわち製造業の事業活動を行っていると認められる特段の事情を認定することはできず,本件審決が前記特段の事情を認めたのは,実質的証拠を欠くというほかないことから,前記特段の事情が認められない以上,クリオ・エアー製造分についても,原告の業種は卸売業ということになる。

(カ) したがって,原告の販売する特定エアセパレートガスのうち,他社製造分約47.6パーセントとクリオ・エアー製造分約25.7パ一セントの合計は,約73.3パーセントと過半数を大きく上回るのであるから,原告の業種は卸売業と認定されることとなり,本件に適用される課徴金算定率は100分の2である。

よって,これを100分の10として課徴金を計算した課徴金納付命令を是認した本件審決の判断は,これを是認することができない。

本件判決は,上訴期間の経過をもって確定した(公正取引委員会は,本件判決の趣旨に従い,前記第3章第22の審決を行った。)。

原告は,平成6年11月に岩手県内の建設業者らによって設立された任意団体の会員ではあったが,本件基本合意を認識しておらず,本件各物件について,原告が本件基本合意に基づいて受注調整したこと又は本件基本合意が実施されたことについて実質的な証拠はなく,本件基本合意に基づく受注調整等は存在しなかったというべきであるから,本件各物件は,独占禁止法第7条の2第1項に規定する「当該・・・役務」に該当しない旨主張した。

これに対し,東京高等裁判所は,以下のとおり判示した。

独占禁止法第7条の2第1項所定の課徴金の対象となる「当該・・・役務」とは,本件基本合意の対象とされた工事であって,本件基本合意に基づく受注調整等の結果,具体的な競争制限効果が発生するに至ったものをいうと解される。

入札の対象物件が本件基本合意の対象となり得る岩手県発注の特定建築工事である場合には,当該物件が本件基本合意に基づく受注調整の対象から除外されたと認めるに足りる特段の事情のない限り,本件基本合意に基づく受注調整がされ,具体的な競争制限効果が発生したと推認するのが相当であり,このような推認の下では,独占禁止法第7条の2第1項所定の「当該・・・役務」の該当性を認めるために,必ずしも本件基本合意に基づき受注予定者が決定されるに至った具体的経緯が明らかにされることや,当該物件につき受注調整がされたことを裏付ける直接証拠が存在することを要しないというべきであり,これに反する原告の主張は採用することができない。

そして,本件各物件が本件基本合意に基づく受注調整の対象から除外されたと認めるに足りる特段の事情はなく,本件各物件について,前記推認を補強する事情が認められ,本件審決が,本件各物件について,本件基本合意に基づく受注調整がされ,具体的な競争制限効果が発生したと認定したことは,いずれも実質的な証拠に基づく合理的な認定であるから,本件各物件は,独占禁止法第7条の2第1項所定の「当該・・・役務」に該当するというべきである。

原告は,本件3物件については,岩手県から原告に対し,当初の工事とは別の新たな変更・追加工事が発注され,契約金額が増額変更されたものであり,この増額変更は,岩手県が直接,当初契約を締結した事業者との間で合意したもので,違反行為の結果とみることはできず,課徴金の算定対象とすべきではない旨主張した。

これに対し,東京高等裁判所は,以下のとおり判示した。

県営建設工事請負変更契約書又は建設工事請負契約変更請書の記載内容によれば,本件3物件について,契約金額の増額に係る工事は,当初の工事受注から数か月から1年以内に合意され,設計内容について変更された設計図書又は仕様書が作成されていると認められるが,増額された金額が当初の契約金額に比較すれば高額とまではいえず,工事名,工事完成期限等は当初の契約と同じであり,当初の工事を前提としてこれと一体を成すものと認められるから,増額変更部分にも違反行為の効果が及んでいるというべきである。

原告は,消費税は,本件基本合意に基づく受注調整による落札額と対価関係にはなく,擬制される経済的利得の対象とならず,消費税に対して課徴金を課すのは不当である旨主張した。

これに対し,東京高等裁判所は,以下のとおり判示した。

消費税相当額は,独占禁止法第7条の2第1項にいう「売上額」に含まれると解するのが相当であり,本件審決が,課徴金の計算の基礎となる売上額を算定する際に消費税相当額を控除しなかったことは違法とはいえない(最高裁判所平成10年10月13日第三小法廷判決)。

本件判決は,上訴期間の経過をもって確定した。

東京高等裁判所は,上告状兼上告受理申立書に上告理由の記載がなく,また,法定の期間内に原告らが上告理由書を提出していないとして,上告却下の決定を行った。

本件は,原告らによる上告受理申立てにつき,平成26年度末現在,最高裁判所に係属中である。

最高裁判所は,本件上告理由は,民事訴訟法第312条第1項又は第2項に規定する事由に該当せず,また,本件は同法第318条第1項により受理すべきものとは認められないとして,上告棄却及び上告不受理の決定を行った。

最高裁判所は,本件上告理由は,民事訴訟法第312条第1項又は第2項に規定する事由に該当せず,また,本件は同法第318条第1項により受理すべきものとは認められないとして,上告棄却及び上告不受理の決定を行った。

最高裁判所は,本件上告理由は,民事訴訟法第312条第1項又は第2項に規定する事由に該当せず,また,本件は同法第318条第1項により受理すべきものとは認められないとして,上告棄却及び上告不受理の決定を行った。

平成26年度当初において係属していたその他の公正取引委員会関係訴訟(審決取消請求訴訟以外の訴訟で公正取引委員会が処分行政庁又は所管行政庁であるもの。以下同じ。)は,平成25年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法第70条の15に基づく閲覧謄写許可処分取消請求事件の1件であったところ,同年度中に新たに損害賠償等請求事件1件が提起された。このため,平成26年度末現在係属中のその他の公正取引委員会関係訴訟は2件である。

最高裁判所平成25年(行ツ)第496号,平成25年(行ヒ)第538号

事件記録閲覧謄写許可処分取消請求事件

上告人兼申立人(一審原告,原審控訴人) 一般社団法人日本音楽著作権協会

被上告人兼相手方(一審被告,原審被控訴人) 国(処分行政庁 公正取引委員会)

(一審の事件番号 東京地方裁判所 平成23年(行ウ)第322号)

(原審の事件番号 東京高等裁判所 平成25年(行コ)第80号)

提訴年月日 平成23年5月20日

一審判決年月日 平成25年1月31日(請求棄却,東京地方裁判所)

控訴年月日 平成25年2月13日(一審原告)

原判決年月日 平成25年9月12日(控訴棄却,東京高等裁判所)

上訴年月日 平成25年9月25日(上告及び上告受理申立て,一審原告・原審控訴人)

本件は,平成21年(判)第17号一般社団法人日本音楽著作権協会に対する審判事件(以下「本件審判事件」という。)に係る利害関係人が平成25年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法第70条の15に基づいて行った本件審判事件の事件記録の閲覧謄写申請に対し,処分行政庁が当該事件記録のうち一部を除いて閲覧謄写を許可する旨の処分をしたところ,一審原告が,その処分の一部分(以下「本件開示決定」という。)の取消しを求めるものである。

本件は,平成26年度末現在,最高裁判所に係属中である。

なお,一審原告は,本件訴訟の上告及び上告受理申立てとともに,本件開示決定について,本案事件の判決確定までの執行停止を求める申立てをしたところ,東京高等裁判所は,本案事件の判決確定までの間,本件開示決定の執行を停止する決定を行った。

損害賠償等請求事件

原告 X

被告 国

提訴年月日 平成26年7月22日

本件は,防衛省航空自衛隊が発注する什器類の製造業者らによる入札談合に関し,原告が,防衛省の調査報告書等により名誉を棄損されたとして慰謝料の支払及び防衛省のホームページへの謝罪文の掲載を求めるとともに,防衛省による違法な損害賠償請求により損害を被ったとして損害賠償を求めるものである。

本件は,平成26年度末現在,東京地方裁判所に係属中である。

平成26年度当初において係属中の独占禁止法第24条に基づく差止請求訴訟は6件であったところ,同年度中に2件の訴えが提起された。これら平成26年度の係属事件8件のうち,最高裁判所が上告棄却及び上告不受理の決定をしたことにより終了したものが2件,東京地方裁判所の請求一部認容判決及び請求棄却判決に対して上訴を行わなかったことにより終了したものがそれぞれ1件(合計2件)あった。また,大阪高等裁判所が原判決を変更し,差止めを一部認容する判決を下したものが1件あった(この1件については上訴されたため係属中である。)。この結果,平成26年度末時点において係属中の訴訟は4件となった。

表 平成26年度に係属していた独占禁止法第24条に基づく差止請求訴訟

平成26年度当初において係属中の独占禁止法第25条に基づく損害賠償請求訴訟は,11件であったところ,同年度中に新たな訴えは提起されなかった(公正取引委員会把握分。以下第4において同じ。)。これら平成26年度の係属事件11件のうち,最高裁判所が上告棄却又は上告不受理の決定をしたことにより終了したものが8件あった。また,東京高等裁判所が原告の請求を棄却する判決を下したものが1件あった(この1件については当該判決が確定して終了している。)。この結果,平成26年度末時点において係属中の訴訟は2件となった。

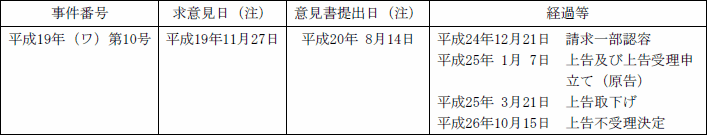

東京高等裁判所平成19年(ワ)第10号 損害賠償請求事件

![]()

公正取引委員会は,ニプロ㈱によるアンプル生地管に係る私的独占事件について,平成18年6月5日,ニプロ㈱に対し,独占禁止法第3条に違反する行為があった旨を明らかにする審判審決を行った。当該審決確定後,㈱ナイガイ及び内外硝子工業㈱は,ニプロ㈱に対して,独占禁止法第25条の規定に基づく損害賠償請求訴訟を東京高等裁判所に提起した。

平成24年12月21日,東京高等裁判所が請求を一部認容する判決を下したため,㈱ナイガイ及び内外硝子工業㈱は平成25年1月7日,上告及び上告受理申立てを行ったが(上告については同年3月21日に取り下げている。),平成26年10月15日,最高裁判所が上告不受理決定を行い,原審判決が確定した。

(注) 東京高等裁判所から独占禁止法第84条第1項の規定に基づき同法違反によって生じた損害額についての求意見がなされ,公正取引委員会が意見を提出したもの。以下,第4の各事件で同じ。

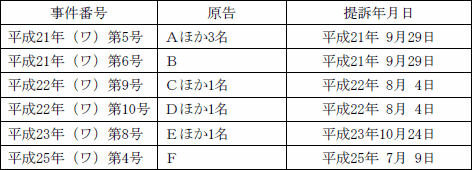

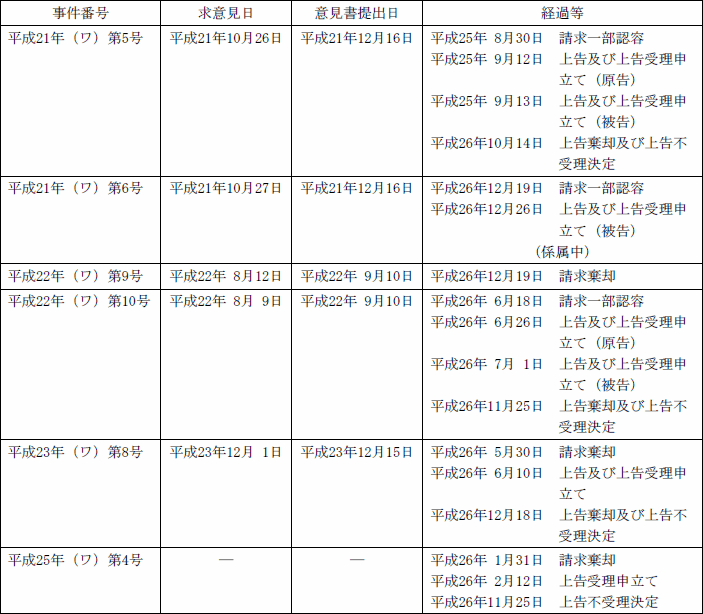

東京高等裁判所平成21年(ワ)第5号,第6号,平成22年(ワ)第9号,第10号,平成23年(ワ)第8号,平成25年(ワ)第4号 損害賠償請求事件

被告 ㈱セブン-イレブン・ジャパン

公正取引委員会は,㈱セブン-イレブン・ジャパンが,独占禁止法第19条(平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前の一般指定第14項〔優越的地位の濫用〕第4号に該当)の規定に違反する行為を行っているとして,平成21年6月22日,㈱セブン-イレブン・ジャパンに対し当該行為の排除等を命ずる排除措置命令を行った。当該命令確定後,前記表に記載の各原告らは,㈱セブン-イレブン・ジャパンに対して,独占禁止法第25条の規定に基づく損害賠償請求訴訟をそれぞれ東京高等裁判所に提起した。

本件について,平成26年度においては,東京高等裁判所が請求の一部を認容する判決を下したものが2件,請求を棄却する判決を下したものが2件あり,これらのうち3件は上告及び上告受理申立てが行われた。また,平成26年度においては,最高裁判所が上告棄却及び上告不受理の決定を下したものが3件,上告不受理の決定を下したものが1件あった。平成26年度末現在,1件が最高裁判所に係属中である。

被告が,加盟者に対し,デイリー商品を推奨価格で販売するよう求める助言・指導を行う限りにおいては,本件違反行為に当たることはなく,上記助言・指導の域を超えて,見切り販売が加盟店基本契約に違反する行為であるとか,見切り販売を行うことにより加盟店基本契約の更新ができなくなるなどの不利益が生じることを申し向けたり,デイリー商品の値下げ販売が加盟店基本契約に違反する可能性がある旨の認識を持たせるような言動をして,経営上の判断に影響を及ぼす事実上の強制を加え,これにより加盟者が有する商品の価格決定権の行使が妨げられ,見切り販売の取りやめを余儀なくさせたと認められる場合に,本件排除措置命令が認定した本件違反行為がされたと認めるのが相当である。

優越的地位を有する被告によりその有する価格決定権の自由な行使が妨げられる者は,加盟店基本契約を締結した加盟者に限られるというべきであり,加盟店基本契約締結前の被告の加盟希望者に対する行為は,本件違反行為に該当しない。また,原告らが主張する被告による各妨害行為についても,原告らに対し見切り販売の取りやめを余儀なくさせたものと認めることはできないから,原告らの主張は理由がない。

被告が,デイリー商品の値下げ販売は禁止されている旨回答した行為等は,原告らに対して,デイリー商品の値下げ販売が加盟店契約に違反する可能性がある旨の認識を持たせ,見切り販売の実施に関する経営上の判断に影響を及ぼす事実上の強制を加えて,その商品の価格決定権の行使を妨げ,見切り販売の取りやめを余儀なくさせるなど,これにより加盟者として自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせる行為であって,本件排除措置命令の認定した独占禁止法19条に違反する事業者の行為に当たると認めるのが相当である。

本件においては,原告らに損害が生じたことは認められるものの,損害の性質上,その額を立証することが極めて困難であるから,民事訴訟法第248条に基づき,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定すべきものである。

被告が原告に対し,単品管理を勧める一方,見切り販売を勧めず,できる限り推奨価格を維持して販売するように助言・指導することは,原告の有する価格決定権の行使を現実に妨げ,見切り販売の取りやめを余儀なくさせた行為とは評価できず,被告による研修やシステムマニュアル等が前記助言・指導の域を超えると認めるに足りる証拠がない。

原告の研修期間,管理委託期間において,助言・指導の域を超えて見切り販売の取りやめを余儀なくさせるような行為があったということはできない。

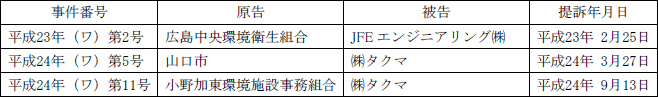

東京高等裁判所平成23年(ワ)第2号,平成24年(ワ)第5号,第11号 損害賠償請求事件

公正取引委員会は,地方公共団体が発注するごみ処理施設建設工事の入札談合について,平成18年6月27日,日立造船㈱ほか4名に対し当該行為の排除等を命ずる審判審決を行った。当該審決確定後,前記表に記載の各原告は,それぞれ,各被告に対し,独占禁止法第25条の規定に基づく損害賠償請求訴訟を東京高等裁判所に提起した。

平成26年度においては,最高裁判所が3件全てについて上告棄却及び上告不受理決定を下したことから,原審判決が確定した。

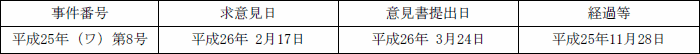

東京高等裁判所平成25年(ワ)第8号 損害賠償請求事件

![]()

公正取引委員会は,郵政省が発注する郵便番号自動読取区分機類の入札談合について,平成15年6月27日,㈱東芝ほか1名に対し,当該行為の排除等を命ずる審判審決を行った。当該審決確定後,原告は,当該審決が認定した入札談合により郵政省が被った損害賠償請求権を承継したとして,㈱東芝ほか1名に対し,独占禁止法第25条の規定に基づく損害賠償請求訴訟を東京高等裁判所に提起した。

本件については,平成26年度末現在,東京高等裁判所に係属中である。