第2部 各論

我が国の少子化の要因の一つとして,仕事と子育ての両立の難しさが挙げられている。特に都市部では,保育の需要に対して子供を預かる保育施設が不足しており,待機児童の発生が大きな問題となっている。

保育分野については,平成24年8月に子ども・子育て関連三法が成立し,平成27年4月に予定されている同法に基づく子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)の施行に向けた準備が国・自治体双方で行われているほか,「待機児童解消加速化プラン」(平成25年4月19日内閣総理大臣公表)に基づき,平成29年度末までに待機児童を解消することを目指して種々の取組が強化されてきている。

また,「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)では,保育分野は,「制度の設計次第で巨大な新市場として成長の原動力になり得る分野」,「良質で低コストのサービス(中略)を国民に効率的に提供できる大きな余地が残された分野」とされている。さらに,国の成長・発展等への貢献を目的に,「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)においては,保育の質を確保しつつ,待機児童の解消を目指し,改革に取り組むこととされている。

このように,保育分野は,需要の充足が求められているだけではなく,我が国の成長分野となることが期待されている分野である。

公正取引委員会では,平成26年度において,事業者の公正かつ自由な競争を促進し,もって消費者の利益を確保することを目的とする競争政策の観点から,保育分野の現状について調査・検討を行い,平成26年6月25日,競争政策上の考え方や提言を取りまとめた「保育分野に関する調査報告書」(以下第1において「報告書」という。)を公表した(詳細は平成25年度年次報告第2部第5章第1を参照)。報告書では,①多様な事業者の参入促進,②補助制度・税制におけるイコールフッティングの確保,③情報公開・第三者評価の充実,④付加的なサービスの拡大について提言を行った。

報告書の公表後,公正取引委員会では,保育分野において競争政策の観点からより望ましい制度運用等がなされるよう,関係府省や全国の地方公共団体等に対して報告書を送付するとともに,保育所の設置認可や保育所を運営する事業者の選定・監督等の制度運用を実際に行っている地方公共団体の保育行政担当者向けに報告書の説明会を全国で6回開催するなどして,報告書の内容の周知を図った。

我が国において,公的再生支援が様々な政策目的を達成するために行われている中,これら支援による関連する市場における競争への影響を最小限のものとすることが重要であるとの認識の下,競争政策の観点から必要な検討を行うことを目的として,内閣府特命担当大臣決定により,有識者からなる「競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会」(以下「研究会」という。)が開催された。同研究会は,平成26年8月13日の第1回会合以降,全8回にわたって開催された。

同研究会における公的再生支援とは,様々な政策目的に基づき,有用な経営資源を有しながら経営が困難な状況に陥った事業者の事業継続能力を回復するために,国が出資する法人等が行う事業再生支援のことである。

公的再生支援は,事業の再生が行われることが社会的に望ましいが,公的再生支援を行わなければ再生が実現されない場合に実施されるものである一方,本来であれば市場から退出すべきであった事業者に対して,公的再生支援を行うことによって,市場における競争に影響を及ぼしているとの指摘がある。

このような指摘を踏まえ,同研究会は,公的再生支援を行う機関(以下「支援機関」という。),支援を受ける事業者やその競争事業者及び専門家から,我が国及び欧米における制度や実態についてヒアリングを実施し,ヒアリング結果を踏まえて具体的な検討を行った上で,競争政策の観点から公的再生支援の在り方について中間取りまとめを行い,平成26年12月19日に公表した。

公的再生支援は,経営が困難となった非効率的な事業者が市場から退出せず,生き残ることとなるため,当該支援がなされなかった場合と比較して,競争のゆがみを生み,非効率的な事業者から効率的な事業者への需要や資源の移転を妨げたり,事業を効率化しようとするインセンティブが弱まることによる非効率を生じさせる可能性がある。

したがって,競争政策の観点からは,公的再生支援は競争への影響をあらかじめ注意深く考慮した上で実施すべきものである。

公的再生支援は,次の3つの原則を踏まえて行う必要がある。

公的再生支援は,様々な政策目的の達成のために,民間だけでは円滑な事業再生が不可能であり,支援機関が事業再生に対する公的な支援を行わざるを得ない場合に限って,民間の機能を補完するために実施すべきものである。

公的再生支援は,経営困難に陥っている事業者を再生させなければ様々な政策目的を達成することができない場合において,当該政策目的を達成するために必要最小限となるような手段・方法で行われるようにすべきである。

公的再生支援が市場メカニズムにどのような影響を与えるのかを明確にし,競争事業者が公的再生支援による競争への影響について意見を提出したり,被支援事業者の行為に対して適切に対応できるように,支援基準や支援手続といった一般的な事項に関する情報だけではなく,可能な限り,個別の事案に関する情報について,迅速性や情報へのアクセスの容易性に配慮しつつ開示がなされるべきである。

公的再生支援が競争に与える影響は,基本的に,①市場構造及び②支援内容によって異なると考えられる。

市場構造については,被支援事業者の絶対的な事業規模や市場シェアが大きい場合には,公的再生支援が競争に与える影響は大きくなると考えられる。

支援内容については,支援の規模が大きかったり,支援の期間が長かったり,支援が繰り返されたりする場合には,競争に与える影響が大きくなると考えられる。

また,公的再生支援は,その手法によって,金融支援と非金融支援に分けられる。

金融支援の手法としては,主に融資等の流動性支援と出資が挙げられるが,出資の方が融資等の流動性支援よりも競争に与える影響が大きいと考えられる。流動性支援については,利子を課すことによって競争に与える影響が小さくなる一方,金利の水準が民間の金融機関から借り入れる場合の水準から借主に有利になるほど,競争に与える影響は大きくなるものと考えられる。

非金融支援の手法としては,主に債権者間調整と専門家の派遣が挙げられるが,支援計画の内容や派遣される人材の質等によって非金融支援が競争に与える影響は異なるものと考えられる。

被支援事業者の絶対的な事業規模や市場シェアが小さい場合には,競争に与える影響が小さいものと考えられるため,公的再生支援が競争に与える影響について検討を行う必要性は,その他の場合と比べて基本的には小さいものと考えられる。

a 支援の期間・回数

支援期間及び支援回数については,事業再生を可能とすることを前提として,競争がゆがむ期間を短くする観点から可能な限り支援期間を短くした上で,支援期間を延長しないようにし,また,一度限りで支援が終了するようにすべきである。

b 支援の規模

支援規模については,事業再生を可能とすることを前提として,支援の規模を必要最小限とする観点から,公的再生支援を実施する前に被支援事業者に自己調達を求めたり,株主等に損失負担を求めたりすることが望ましい。

c 支援の手法

金融支援及び非金融支援に共通して留意すべきことは,補完性の原則に基づき,支援の要否や内容を検討した上で,必要最小限の原則に基づき,政策目的を達成するために必要最小限となるような手段・方法で行われるようにすることである。

金融支援を行う場合には,出資や融資などの使途や用途を事業再生に限定することが考えられる。また,融資等の流動性支援の方が出資と比べて競争に対する影響が小さくなることを踏まえ,被支援事業者の金融支援に対するニーズを事前に把握し,融資等の流動性支援だけでなく出資が必要か否かについて十分に検討した上で,適切な金融支援の内容となるようにすべきである。

流動性支援を行うに当たっては,利子を課した上で,その水準については民間の金融機関から借り入れる場合の条件に近づけることが望ましい。また,出資を行うことが必要な場合であっても,競争への影響が大きいことに鑑み,事前に民間の出資者を十分に探した上で,どうしても見つからない場合に限って,支援機関が出資を実施するようにすべきである。

公的再生支援の実施を前提とした上で法的整理を併用することについては,公的再生支援と法的整理は,事業再生を支援するという点において機能が一部共通するため,併用すると支援内容が事業の再生に必要な範囲を超えて過大になるおそれがあり,この場合,公的再生支援が競争に与える影響が大きくなると考えられる。

このため,公的再生支援と法的整理は基本的には併用すべきではないと考えられる。もっとも,公的再生支援には存在しない法的整理の機能を利用することを目的として法的整理を併用することまでを否定するものではないが,法的整理の併用によって支援内容が過大になるおそれが生じることについて,支援機関は十分に留意する必要がある。

以上を踏まえると,法的整理を併用しようとする場合には,その必要性をあらかじめ十分に検討するとともに,必要性が認められた場合であっても,併用によって支援内容が過大になるおそれがあることを踏まえ,公的再生支援が競争に与える影響について,被支援事業者の競争事業者等から意見を聴取するなど,透明性の確保について十分に注意を払う必要がある。また,公的再生支援の内容については,法的整理による効果を十分に考慮した上で,必要最小限の原則を踏まえ,その内容を厳格に調整する必要がある。

支援内容を調整してもなお,どうしても看過できないような競争への影響が残るおそれがある場合においては,支援内容を調整することに加えて,公的再生支援による競争への影響を最小化するための措置(影響最小化措置)を採ることが必要となる。影響最小化措置については,事業再生を可能とすることを前提に,必要に応じ規制当局とも連携しながら,支援機関が支援を行うに当たっての条件として被支援事業者に一定の措置を採ることを求めることが考えられる。

影響最小化措置としては,被支援事業者の事業活動を制約する措置(行動措置)や被支援事業者の市場におけるプレゼンスをあらかじめ減少させる措置(構造措置)が考えられる。

行動措置としては,例えば,被支援事業者の新たな生産設備への投資や新規事業分野への投資を一定期間制限することなどが考えられる。ただし,行動措置は,市場の競争を制限する効果を持つおそれもあるため,慎重に実施すべきものであり,特に,市場の競争を直接制限する効果を持つ被支援事業者による価格設定に対する制限については原則として課すべきではなく,仮に課すとしても極めて例外的な場合に限るべきである。

構造措置としては,例えば,被支援事業者の生産能力を削減するための事業譲渡を行ったり,生産設備などの資産を売却したりすることが考えられる。また,事業譲渡や資産の売却を行うに際しては,新規の独立した競争事業者を創出したり,既存の競争事業者が有効な牽制力を有することとなるような措置であることが望ましい。

また,影響最小化措置の実施の要否や内容を決定するタイミングについては,被支援事業者の効率性を改善しようとするインセンティブや当該事業者に融資を行っている金融機関など当該事業者のステークホルダーが事業再生にコミットしようとするインセンティブを損ねないようにするとの観点から,支援の決定時にあらかじめ決定される必要がある。また,実施期限については,措置の実施が遅延することによって競争のゆがみが拡大することを避けるとの観点から,支援期間中に採るべきものとすべきである。

公正取引委員会が,公的再生支援を行うに当たって支援機関が競争政策の観点から留意すべき点を盛り込んだ業種横断的なガイドラインを作成・公表するとともに,各支援機関は,個別事案における支援内容の決定に当たり,必要に応じ規制当局とも連携しながら,当該ガイドラインを踏まえて競争への影響を検討・評価するというやり方とすることが適当であると考えられる。

被支援事業者が公的再生支援の開始後に当初の想定以上に競争上優位になった場合において採り得る事後的な競争回復策としては,支援の中止や支援の縮小といった支援内容の変更や被支援事業者に対する金銭的不利益措置などが考えられるが,いずれの手法であっても,被支援事業者の事業再生に向けた効率性改善のインセンティブや被支援事業者のステークホルダーの当該事業再生にコミットしようとするインセンティブを損ねるおそれがある。

また,被支援事業者に対する金銭的不利益措置については,何ら違法行為等を行っていないにもかかわらずそのような措置を課すような制度は現行法制においては存在しておらず,新たにこのような制度を導入することについても,財産権の保障の観点から懸念が残ることに加え,被支援事業者が競争上優位になった原因が,公的再生支援によるものなのか,被支援事業者の自助努力によるものなのかについて判別することは困難であるため,被支援事業者に対して課すべき金銭的不利益の大きさを算定する規範設定も難しいことから,法制化することも困難ではないかと考えられる。

以上を踏まえると,被支援事業者が当初の想定以上に競争上優位に立った場合において,事後的な競争回復策を採ることについては,被支援事業者が事業再生を行おうとするインセンティブや当該事業者のステークホルダーが当該事業再生にコミットしようとするインセンティブを損ねるものであり,適当ではないと考えられる。加えて,被支援事業者に対する金銭的不利益措置については,法制上の観点からも困難ではないかと考えられる。

被支援事業者やその競争事業者が公的規制制度の下にあり,公的再生支援を梃子として被支援事業者が著しく競争上優位になると認められる場合,規制当局が,競争のゆがみを是正し,競争環境を確保する観点も踏まえて,許認可を含む処分等を行う場合があり得る。

このような場合において規制当局は,市場における競争の活性化を促すことによって競争環境を確保するという方向で処分等の内容について検討を行うことが望ましい。

このような観点からは,例えば,潜在的な参入事業者の新規参入を促すような処分等を行うことや,新規参入事業者を含む競争事業者による事業の実施に不可欠な施設の利用を容易にするような処分等を行うことについては,被支援事業者と新規参入事業者を含む競争事業者の間の競争の活性化を通じて競争環境を確保しようとするものであり,基本的に望ましいものと考えられる。

支援機関は,被支援事業者及びその競争事業者や被支援事業者のステークホルダーの予見可能性を高める観点から,公的再生支援の一般的な審査基準や支援手続について,基本的に公表すべきである。

また,支援機関は,競争への影響が大きいと考えられる場合においては,個別の事案における支援計画の内容や公的再生支援による競争への影響評価について,可能な範囲で公表することが望ましい。

さらに,支援機関は,競争への影響を評価するに当たって,事業再生に支障のない範囲内において,必要に応じ競争事業者等から意見を聴取することが望ましい。

規制当局は,処分等を行う際に公的再生支援による競争への影響についても考慮することとした場合には,可能な限り,速やかにその旨を公表することが望ましく,また,実際に考慮した場合にあっては,可能な限り,処分等の内容とともに競争への影響の評価についても公表することが望ましい。

独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することにより,一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とし,これを達成するために,私的独占,不当な取引制限,不公正な取引方法等を禁止している。他方,他の政策目的を達成する観点から,特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁止規定の適用を除外するという適用除外が設けられている。

適用除外は,その根拠規定が独占禁止法自体に定められているものと独占禁止法以外の個別の法律に定められているものとに分けることができる。

独占禁止法は,知的財産権の行使行為(同法第21条),一定の組合の行為(同法第22条)及び再販売価格維持契約(同法第23条)を,それぞれ同法の規定の適用除外としている。

独占禁止法以外の個別の法律において,特定の事業者又は事業者団体の行為について独占禁止法の適用除外を定めているものとしては,平成26年度末現在,保険業法等16の法律がある。

適用除外の多くは,昭和20年代から昭和30年代にかけて,産業の育成・強化,国際競争力強化のための企業経営の安定,合理化等を達成するため,各産業分野において創設されてきたが,個々の事業者において効率化への努力が十分に行われず,事業活動における創意工夫の発揮が阻害されるおそれがあるなどの問題があることから,その見直しが行われてきた。

平成9年7月20日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成9年法律第96号)が施行され,個別法に基づく適用除外のうち20法律35制度について廃止等の措置が採られた。次いで,平成11年7月23日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成11年法律第80号)が施行され,不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止等の措置が採られた。さらに,平成12年6月19日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第76号)が施行され,自然独占に固有の行為に関する適用除外の規定が削除された。

平成25年度においては,平成25年10月1日,消費税転嫁対策特別措置法が施行され,消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置が設けられた。また,平成26年1月27日,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号)が施行され,認可特定地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の供給輸送力の削減等に関する適用除外の規定が設けられた。

これらの措置により,平成7年度末において30法律89制度存在した適用除外は,平成26年度末現在,17法律24制度となっている。

「規制・制度改革に係る追加方針」(平成23年7月22日閣議決定)において,「国際航空協定に関する独占禁止法適用除外制度の見直し」の項目が盛り込まれ,「国土交通省は,諸外国の国際航空に関する独占禁止法適用除外制度に係る状況等を分析・検証し,我が国の同制度の在り方について,公正取引委員会と協議しつつ,引き続き検討を行う。<平成24年度検討>」とされたところ,平成27年3月末時点で,結論が得られていないため,同省に対し,当委員会と協議しつつ,引き続き検討を行うよう要請した。

なお,「規制・制度改革に係る対処方針」(平成22年6月18日閣議決定)において,平成22年度に検討することとされた,外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の見直しについては,「国土交通省は,同制度に係る今後の諸外国の動き,荷主の利益,日本経済への影響等を踏まえ,同制度の見直しについて,公正取引委員会と協議しつつ,平成27年度に再度検討を行う」こととなっている。

価格,数量,販路等のカルテルは,公正かつ自由な競争を妨げるものとして,独占禁止法上禁止されているが,その一方で,他の政策目的を達成するなどの観点から,個々の適用除外ごとに設けられた一定の要件・手続の下で,特定のカルテルが例外的に許容される場合がある。このような適用除外カルテルが認められるのは,当該事業の特殊性のため(保険業法に基づく保険カルテル),地域住民の生活に必要な旅客輸送(いわゆる生活路線)を確保するため(道路運送法等に基づく運輸カルテル)など,様々な理由による。

個別法に基づく適用除外カルテルについては,一般に,公正取引委員会の同意を得,又は当委員会へ協議若しくは通知を行って,主務大臣が認可を行うこととなっている。

また,適用除外カルテルの認可に当たっては,一般に,当該適用除外カルテルの目的を達成するために必要であること等の積極的要件のほか,当該カルテルが弊害をもたらしたりすることのないよう,カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこと,不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれの法律により必要とされている。

さらに,このような適用除外カルテルについては,不公正な取引方法に該当する行為が用いられた場合等には独占禁止法の適用除外とはならないとする,いわゆるただし書規定が設けられている。

公正取引委員会が認可し,又は当委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は,昭和40年度末の1,079件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルのように,同一業種について都道府県等の地区別に結成されている組合ごとにカルテルが締結されている場合等に,同一業種についてのカルテルを1件として算定すると,件数は415件)をピークに減少傾向にあり,また,適用除外制度そのものが大幅に縮減されたこともあり,平成26年度末現在,40件となっている。

平成26年度において,個別法に基づき主務大臣から公正取引委員会に対し同意を求められ,又は協議若しくは通知のあった適用除外カルテルの処理状況は第1表のとおりであり,このうち現在実施されている個別法に基づく適用除外カルテルの動向は,次のとおりである。

第1表 平成26年度における適用除外カルテルの処理状況

保険業法に基づき損害保険会社は

① 航空保険事業,原子力保険事業,自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保険事業についての共同行為

又は

② ①以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共同行為

を行う場合には,金融庁長官の認可を受けなければならない。金融庁長官は,認可をする際には,公正取引委員会の同意を得ることとされている。

平成26年度において,金融庁長官から同意を求められたものは4件であった(全て変更認可に係るもの)。また,平成26年度末における同法に基づくカルテルは9件である。

損害保険料率算出団体は,自動車損害賠償責任保険及び地震保険について基準料率を算出した場合には,金融庁長官に届け出なければならない。金融庁長官は,届出を受理したときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成26年度において,金融庁長官から通知を受けたものはなかった。また,平成26年度末における同法に基づくカルテルは2件である。

著作隣接権者(実演家又はレコード製作者)が有する商業用レコードの二次使用料等の請求権については,毎年,その請求額を文化庁長官が指定する団体(指定団体)と放送事業者等又はその団体間において協議して定めることとされており,指定団体は当該協議において定められた額を文化庁長官に届け出なければならない。文化庁長官は,届出を受理したときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成26年度において,文化庁長官から通知を受けたものは20件であった。

輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,又は旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため,一般乗合旅客自動車運送事業者は,他の一般乗合旅客自動車運送事業者と,共同経営に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成26年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは3件であった。また,平成26年度末における同法に基づくカルテルは3件である。

航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,本邦航空運送事業者は,他の航空運送事業者と,共同経営に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成26年度において,国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。また,平成26年度末における同法に基づくカルテルはない。

本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため,本邦航空運送事業者は,他の航空運送事業者と,連絡運輸に関する契約,運賃協定その他の運輸に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をしたときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成26年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは8件であった。

本邦の各港間の航路において,地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため,旅客の利便を増進する適切な運航日程・運航時刻を設定するため,又は貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため,定期航路事業者は,他の定期航路事業者と,共同経営に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成26年度において,国土交通大臣から協議を受けたものは1件であった。また,平成26年度末における同法に基づくカルテルは5件である。

本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において,船舶運航事業者は,他の船舶運航事業者と,運賃及び料金その他の運送条件,航路,配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては,あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣は,届出を受理したときは,公正取引委員会に通知することとされている。

平成26年度において,国土交通大臣から通知を受けたものは215件であった。

内航海運組合法に基づき内航海運組合が調整事業を行う場合には,調整規程又は団体協約を設定し,国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は,認可をする際には,公正取引委員会に協議することとされている。

平成26年度において,国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。また,平成26年度末における同法に基づくカルテルは1件である。

独占禁止法第22条は,「小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること」(同条第1号)等同条各号に掲げる要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為について,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合を除き,同法を適用しない旨を定めている(一定の組合の行為に対する独占禁止法適用除外制度)。

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「中協法」という。)に基づいて設立された事業協同組合及び信用協同組合(以下「協同組合」という。)は,その組合員たる事業者が,①資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円,卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超えない法人たる事業者又は②常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者に該当するものである場合,独占禁止法の適用に際しては,同法第22条第1号の要件を備える組合とみなされる(中協法第7条第1項)。

一方,協同組合が前記①又は②以外の事業者を組合員に含む場合には,公正取引委員会は,その協同組合が独占禁止法第22条第1号の要件を備えているかどうかを判断する権限を有しており(中協法第7条第2項),これらの協同組合に対し,当該組合員が加入している旨を当委員会に届け出る義務を課している(中協法第7条第3項)。

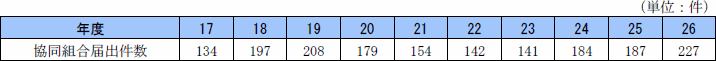

この中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は,平成26年度において,227件であった(第2表及び附属資料3-9表参照)。

第2表 協同組合届出件数の推移

商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して再販売する価格を指示し,これを遵守させることは,原則として,独占禁止法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束)に該当し,同法第19条に違反するものであるが,同法第23条第4項の規定に基づき,著作物6品目(書籍・雑誌,新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用CDをいう。以下同じ。)については,例外的に同法の適用が除外されている。

公正取引委員会は,著作物6品目の再販適用除外の取扱いについて,国民各層から意見を求めるなどして検討を進め,平成13年3月,当面同再販適用除外を存置することが相当であると考えるとの結論を得るに至った(第3表参照)。

公正取引委員会は,著作物6品目の再販適用除外が消費者利益を不当に害することがないよう,著作物6品目の流通・取引慣行の実態を調査し,関係業界における弊害是正の取組の進捗を検証するとともに,関係業界における運用の弾力化の取組等,著作物6品目の流通についての意見交換を行うため,当委員会,関係事業者,消費者,学識経験者等を構成員とする著作物再販協議会を設け,平成13年12月から平成20年6月までの間に8回の会合を開催した。平成22年度からは,著作物再販協議会に代わって,関係業界に対する著作物再販ヒアリングを実施し,関係業界における運用の弾力化の取組等の実態を把握するとともにその取組を促している。

第3表 著作物再販制度の取扱いについて(概要)(平成13年3月23日)

平成19年10月以後,各府省が規制の新設又は改廃を行おうとする際,原則として,規制の事前評価の実施が義務付けられ,その際,規制による競争状況への影響分析(以下「競争評価」という。)についても行うこととされ,平成22年4月から試行的に実施されている。競争評価については,各府省は,規制等に関して,競争状況への影響・分析に関するチェックリスト(以下「競争評価チェックリスト」という。)の記入を行い,評価書と共に総務省に提出し,総務省は競争評価チェックリストを公正取引委員会へ送付することとされている。

平成26年度においては,総務省から50件の競争評価チェックリストを受領し,内容を精査した。

公正取引委員会は,競争評価チェックリストに記入するに当たっての考え方や検討方法について,随時,相談を受け付けている。

公正取引委員会は,「規制改革に関する第2次答申~加速する規制改革~」(平成26年6月13日規制改革会議)を受けて策定された「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)を踏まえ,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公表。以下「流通・取引慣行ガイドライン」という。)の第2部第1及び第2に関し「規制改革実施計画」において「平成26年度措置」とされた事項について,明確化を行うため,流通・取引慣行ガイドラインを一部改正し,平成27年3月30日に公表した。

また,公正取引委員会は,「規制改革実施計画」において「平成26年度検討開始」とされている,いわゆるセーフ・ハーバーに関する基準や要件等について,検討を開始した。

垂直的制限行為(メーカーが,自社商品を取り扱う卸売業者や小売業者といった流通業者の販売価格,取扱い商品,販売地域,取引先等の制限を行う行為をいう。以下同じ。)に関し,主に以下の点について明確化した。

垂直的制限行為については,いわゆるブランド間競争の状況等を総合的に考慮して,その適法・違法性を判断する。

垂直的制限行為のうち非価格制限行為(流通業者の取扱い商品,販売地域,取引先等の制限を行う行為。以下同じ。)は,「新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合」や「当該商品の価格が維持されるおそれがある場合」に当たらない限り,通常,問題となるものではないが,再販売価格維持行為は,通常,競争阻害効果が大きく,原則として公正な競争を阻害するおそれのある行為である。

「当該商品の価格が維持されるおそれがある場合」とは,非価格制限行為により流通業者間の競争が妨げられ,流通業者がその意思で価格をある程度自由に左右し,当該商品の価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれが生じる場合をいう。

垂直的制限行為によって,新商品の販売が促進される,新規参入が容易になる,品質やサービスが向上するなどの場合には,競争促進的な効果が認められ得る。

メーカーが単に自社の商品を取り扱う流通業者の実際の販売価格,販売先等の調査(流通調査)を行うことは,流通業者の販売価格に関する制限を伴うものでない限り,通常,問題とはならない。

いわゆる「選択的流通」(メーカーが自社の商品を取り扱う流通業者に関して一定の基準を設定し,当該基準を満たす流通業者に限定して商品を取り扱わせようとする場合,当該流通業者に対し,自社の商品の取扱いを認めた流通業者以外の流通業者への転売を禁止すること。以下同じ。)は,設定される基準が,当該商品の品質の保持,適切な使用の確保等,消費者の利益の観点からそれなりの合理的な理由に基づくものと認められ,かつ,当該商品の取扱いを希望する他の流通業者に対しても同等の基準が適用される場合には,たとえメーカーが選択的流通を採用した結果として,特定の安売り業者等が基準を満たさず,当該商品を取り扱うことができなかったとしても,通常,問題とはならない。

「正当な理由」は,メーカーによる自社商品の再販売価格の拘束によって実際に競争促進効果が生じてブランド間競争が促進され,それによって当該商品の需要が増大し,消費者の利益の増進が図られ,当該競争促進効果が,再販売価格の拘束以外のより競争阻害的でない他の方法によっては生じ得ないものである場合において,必要な範囲及び必要な期間に限り,認められる。

公正取引委員会は,事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動に役立てるため,事業者及び事業者団体の活動の中でどのような行為が実際に独占禁止法違反となるのかを具体的に示したガイドラインとして,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月公表)のほか,「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」(平成5年4月公表),「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成6年7月公表),「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成7年10月公表),「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成19年4月公表),「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月公表),「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(平成21年10月公表),「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」(平成21年12月改定),「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年11月公表)等を策定・公表している。

また,個々の具体的な行為について事業者等からの相談に応じるとともに,独占禁止法違反行為の未然防止に役立てるため,事業者等から寄せられた相談のうち,他の事業者等の参考になると思われるものを相談事例集として取りまとめ,公表している(平成25年度に寄せられた相談について,平成26年6月18日公表)。

公正取引委員会は,以前から積極的に入札談合の摘発に努めているほか,平成6年7月に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表し,入札に係るどのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体例を挙げながら明らかにすることによって,入札談合の防止の徹底を図っている。

また,入札談合の防止を徹底するためには,発注者側の取組が極めて重要であるとの観点から,独占禁止法違反の可能性のある行為に関し,発注官庁等から公正取引委員会に対し情報が円滑に提供されるよう,各発注官庁等において,公共入札に関する当委員会との連絡担当官として会計課長等が指名されている。

公正取引委員会は,連絡担当官との連絡・協力体制を一層緊密なものとするため,平成5年度以降,「公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官会議」を開催している。平成26年度においては,国の本省庁との連絡担当官会議を平成26年12月9日に開催するとともに,国の地方支分部局等との連絡担当官会議を全国9か所で開催した。

また,公正取引委員会は,地方公共団体等の調達担当者等に対する独占禁止法や入札談合等関与行為防止法の研修会を開催するとともに,国,地方公共団体等が実施する調達担当者等に対する同様の研修会への講師の派遣及び資料の提供等の協力を行っている。平成26年度においては,研修会を全国で24回開催するとともに,国,地方公共団体及び特定法人に対して294件の講師の派遣を行った。

市場における公正かつ自由な競争を一層促進していくためには,独占禁止法の厳正な執行とともに,企業におけるコンプライアンスの向上が重要であり,これに関連した企業の取組を促していく必要があると考えられることから,公正取引委員会では,これまで,企業における独占禁止法に関するコンプライアンス活動の状況を調査し,改善のための方策等と併せて,報告書の取りまとめ・公表を行うとともに,その周知に努めている。

平成26年度においては,近年,我が国企業が外国競争法違反による摘発を受け,巨額な罰金や制裁金が課されたり,我が国企業の役員・従業員が禁錮刑を科されたりする事案が多数発生し,我が国企業における外国競争法に関するコンプライアンス(以下「外国競争法コンプライアンス」という。)態勢の脆弱性が指摘されていることから,我が国企業における外国競争法コンプライアンス態勢の強化に資することを目的として,①東証一部上場企業に対するアンケート調査,②アンケート調査において興味深い取組例を回答した企業又は過去に外国の競争当局から外国競争法違反で行政処分,訴追等を受けたことがあると回答した企業に対するヒアリング調査を実施し,平成27年3月27日,外国競争法コンプライアンスを推進するために有効と考えられる方策や留意点を取りまとめた報告書「我が国企業における外国競争法コンプライアンスに関する取組状況について~グローバル・ルールとしての取組を目指して~」を公表した。調査結果によれば,外国競争法コンプライアンスを推進するために有効と考えられる方策や留意点は,次のとおりである。

外国競争法コンプライアンスの在り方を検討するに当たっては,「リスク管理・回避」が基本的視点になると考えられる。より具体的には,まず,以下のような様々な外国競争法の特徴を踏まえてリスクを的確に把握し,それを最小化していくという考え方が重要となる。このためには,違反行為を「しない」・「させない」という取組が何よりも必要となるが,そればかりでなく,違反行為を行ってしまった場合に,各々の国・地域の競争法で用意されている制裁減免のツールを積極的に活用して外国競争法違反行為に起因するダメージを最小化していくことも求められる。

我が国独占禁止法と比較した場合の外国競争法の特徴に関連するリスクとしては,以下のものが挙げられる。

制度上予定されている反競争的行為に対する罰金や制裁金の水準が我が国に比較して高い上,実際に高額な罰金や制裁金が課されている。また,国・地域によっては,営業担当者等の個人にも執行猶予のない禁錮刑が科されるケースも少なくない。

特に価格カルテルについては,我が国と異なり違反行為に係る実体法上の要件として複数の事業者による共同行為さえあれば足り,競争制限効果の程度の如何を問わないとされている国・地域がある。また,カルテルの立証に当たり,共同行為の存在を推認させる状況証拠が我が国に比して重要な役割を果たす場合もある。

競争当局の調査に非協力である者の罰金や制裁金が増額される場合もある。また,資料を廃棄するなど競争当局の調査を妨害するような場合には,別途厳しい制裁が用意され,かつ,それが実際に運用されている国・地域もある。

特にグローバルに事業を展開する企業においては,複数の国・地域の市場をまたいで競争法違反行為が行われることが多いため,当該複数の国・地域の競争当局から調査を受け,法執行の対象となるケースが増えている。自社の支店や海外傘下グループ会社等を通じて事業活動を行っている国・地域の競争法の執行対象となるだけでなく,そのような拠点を置かずに事業活動を行っている場合も,当該国・地域の競争法の執行対象となり得る。

我が国企業が,外国競争法コンプライアンスを推進していくに当たっては,独占禁止法コンプライアンスの推進を図る必要があることを前提として,前記1のリスク管理・回避といった基本的視点を踏まえた以下の3つの対応の基本に立脚して,個別具体的な方策を立案・実施していく必要があると考えられる。

我が国企業の外国競争法コンプライアンスを考えるに当たっては,前記1(2)の「複数の国・地域の競争法の執行対象となるリスク」を踏まえ,海外傘下グループ会社も含めて態勢の構築を図っていく必要があるが,その際には,親会社・海外傘下グループ会社が一体となった対応が望まれる。

複数の競争法の執行の対象となることによる制裁金等の巨額化を防ぎ,リスク管理・回避を適切に図っていく観点からは,事業活動を行っている国・地域の競争法の適用を十分意識した対応が必要である。

前記1のようなリスクを有する外国競争法に対して,そのリスク管理を適切に図っていくためには,まず,外国競争法違反行為を「しない」・「させない」ことが重要であるが,仮に,外国の競争当局の法執行対象となってしまった場合にも,法制の違いを踏まえた適切な対応を行っていくことが極めて重要になってくる。

前記2の対応の基本(対応の3本柱)に立脚したコンプライアンス・プログラムを推進するための個別具体的な方策について,ヒアリング調査で得られた具体例を用いて述べると以下のとおりとなる。

海外傘下グループ会社に対しては親会社の経営トップのメッセージを多言語化して発信しているとする例がみられた。

親会社の法務部に競争法の専任者を置き情報が集中する体制を構築したことにより,競争法上問題となるおそれのある行為について事前の相談が増加し,違反行為の未然防止に寄与しているとする例がみられた。

主要な営業品目が世界的に自社を含む数社に寡占された業界なので,同業他社とは原則として接触禁止という方針をグローバル統一ルールとして定めているとする例がみられた。

自動車部品カルテル事件を受け,欧米に関しては既存のコンプライアンス・マニュアルをより強化し,コンプライアンス・マニュアルがなかった中国等についてはこれを導入したとする例がみられた。

アジア地域の傘下グループ会社に対する研修において,現地の競争法のほか,欧米の競争法の運用及び罰則は非常に厳しいことや域外適用があり得ることを事例を交えて説明しているとする例がみられた。

これまで日常業務は各現地法人が対応しているが,明確なルール付けがなかったため,海外現地法人が訴訟・紛争等に巻き込まれた場合であっても,事業部門内のみで処理され報告が後手に回ることがあったことを踏まえて,競争法違反や集団訴訟といった重大な案件が発生した場合には,親会社法務部門に直ちに情報共有される体制を構築中であるとする例がみられた。

制裁が厳しく,同業他社との情報交換自体が違法と判断され得るEUの競争法を意識した同業他社との接触に関するグローバル・ルールを定めており,考え方としては,「カルテルをしてはいけません。」だけではなく,「カルテルを疑われる行為はやめましょう。」としているとする例がみられた。

グループCEO直属の内部監査グローバルリーダーがアジア,欧州,北米のリージョナルリーダーを統括する体制の下,各地域の監査部門が担当地域のグループ会社の監査を実施しており,監査に当たっては,グローバル共通の重点監査項目を設定しているとする例がみられた。

海外の子会社の従業員等が利用する全言語に対応可能なグループ共通の内部通報窓口を専門業者や法律事務所に委託しているとする例がみられた。

外国の競争当局は,制裁金や罰則において,日本と異なり裁量型を採用しており,競争当局への協力度合いが制裁金等に影響があるところ,社内リニエンシーにより,社員の調査協力を確保することができたとする例がみられた。

外国競争法違反の可能性が発見された場合,直ちに経営トップに報告するとともに,提携している国内又は海外の弁護士と連携を図り,迅速に社内調査を実施する一方で,各国・地域の関係競争当局へのリニエンシー申請の利用について検討するとしている例がみられた。

違反が発覚した場合には,各国・地域のリニエンシー制度を積極的に利用する方針を有しているところ,海外子会社の法務部門と連携しつつ日本の法務部門が中心となって社内調査を行った結果,複数の国・地域への影響が認められたため,親会社主導で当該複数国・地域に同時にリニエンシー申請を行ったとする例がみられた。

有事の際の証拠隠滅や虚偽報告を行うと,故意ではなくても重大な制裁を課される可能性があることから,従業員が証拠隠滅等を行うことがないように,分かりやすい表現で記載したマニュアルを作成し,関係者に事前周知しているとする例がみられた。

外国の競争当局から調査を受けた際,関連する製品についても社内調査を行ったところ,違反事実が認められたため,当該関連製品を販売する国・地域の競争当局にリニエンシー申請を行い,制裁金の免除を受けることができたとする例がみられた。

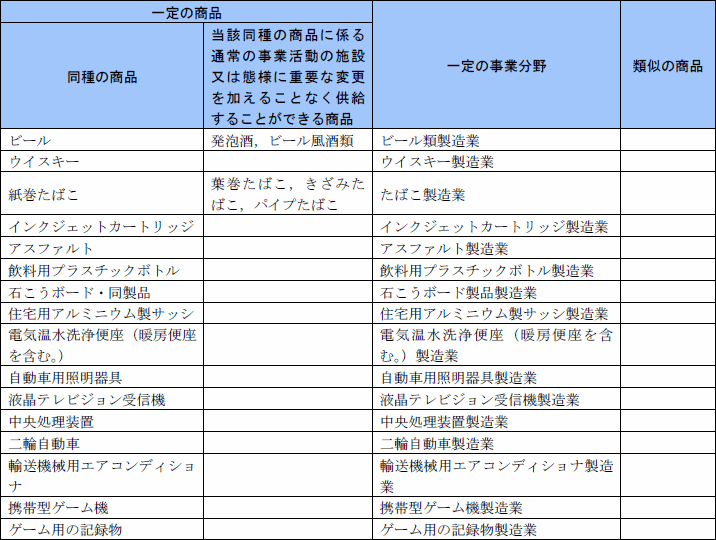

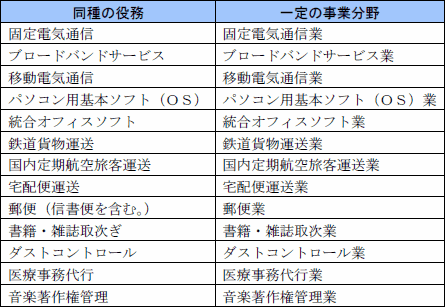

独占禁止法第8条の4は,独占的状態に対する措置について定めている。公正取引委員会は,独占禁止法第2条第7項に規定する独占的状態の定義規定のうち,事業分野に関する考え方についてガイドラインを公表しており,その別表には,独占的状態の国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件(国内総供給価額が1000億円超で,かつ,上位1社の事業分野占拠率が50%超又は上位2社の事業分野占拠率の合計が75%超)に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野を掲載している(第4表)。

別表については,生産・出荷集中度の調査結果等に応じ逐次改定してきている(直近では,平成26年11月27日に改定)。その中でも特に集中度の高い業種については,生産,販売,価格,製造原価,技術革新等の動向,分野別利益率等について,独占禁止法第2条第7項第2号(新規参入の困難性)及び第3号(価格の下方硬直性,かつ,過大な利益率又は販売管理費の支出)の各要件に即し,企業の動向の監視に努めている。

第4表 別表掲載事業分野(29事業分野)

(注1) 本表は,公正取引委員会が行った平成24年の国内向け供給価額及び供給量に関する調査,その他現段階において利用し得る資料,統計等により,独占的状態の国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとなると認められる事業分野(平成24年の国内総供給価額が950億円を超え,かつ,上位1社の事業分野占拠率が45%を超え又は上位2社の事業分野占拠率の合計が70%を超えると認められるもの)を掲げたものである。

(注2) 本表の商品順は「工業統計表」に,役務順は「日本標準産業分類」による。