第2部 各論

独占禁止法は,第19条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約を締結すること,事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条,第8条第5号,第10条第1項,第13条第2項,第14条,第15条第1項,第15条の2第1項第2号及び第16条第1項)。不公正な取引方法として規制される行為の具体的な内容は,公正取引委員会が告示により指定することとされてきたが,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下「平成21年独占禁止法改正法」という。)により,これまで「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)により指定されていたもののうち,共同の取引拒絶,差別対価,不当廉売,再販売価格の拘束及び優越的地位の濫用の全部又は一部が法定化され(第2条第9項第1号から第5号),新たに課徴金納付命令の対象となった(第20条の2から第20条の6)。

不公正な取引方法に対する取組に関しては,前記規定に違反する事件の処理のほか,不公正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法に関する説明会の開催等の普及・啓発活動,不公正な取引方法を防止するための指導業務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。

企業の効率性によって達成した低価格で商品を供給するのではなく,採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとすることは,独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり,公正な競争秩序に悪影響を与えるときは,不公正な取引方法の一つである不当廉売として規制される。

公正取引委員会は,以前から,不当廉売に対し,厳正かつ積極的に対処することとしている。

小売業における不当廉売事案については,①申告のあった事案に関しては,処理結果を通知するまでの目標処理期間を原則2か月以内として迅速処理することとし,繰り返し注意を受ける事業者に対しては,事案に応じて,責任者を招致した上で直接注意を行うほか,②大規模な事業者による事案又は繰り返し行われている事案で,周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては,周辺の販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い,問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。

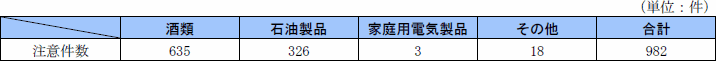

平成26年度においては,酒類,石油製品,家庭用電気製品等の小売業において,不当廉売につながるおそれがあるとして合計982件の事案に関して注意(迅速処理(注)によるもの)を行った(第1表参照)。

例えば,石油製品について,他の事業者に対抗し,それぞれ供給に要する費用を著しく下回る対価で販売した複数の事業者の責任者に対し,直接注意した事例があった。

(注) 申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基づいて行う処理をいう。

第1表 平成26年度における不当廉売事案の注意件数(迅速処理によるもの)

公正取引委員会は,昭和59年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表し,その後,個別の業種(酒類,ガソリン等及び家庭用電気製品)についてその取引実態を踏まえたガイドラインを順次公表することにより,不当廉売規制の考え方を明らかにしてきた。

平成21年独占禁止法改正法により,不当廉売が新たに課徴金納付命令の対象となったこと等に伴い,公正取引委員会は,不当廉売の要件に関する解釈を更に明確化すること等により,法運用の透明性を一層確保し,事業者の予見可能性をより向上させるため,これらのガイドラインを改定し,平成21年12月18日に公表した。

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は,自己と競争者間及び相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであり,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。

公正取引委員会は,以前から,優越的地位の濫用行為に対し,厳正かつ効果的に対処することとしている。

優越的地位の濫用に関し,平成26年度においては,1件の法的措置を採った。また,公正取引委員会では,優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い,必要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し(平成21年11月),審査を行っているところ,平成26年度においては,49件の注意を行った。

公正取引委員会は,独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し,厳正に対処しているほか,中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について,実態調査等を実施し,普及・啓発に努めている。

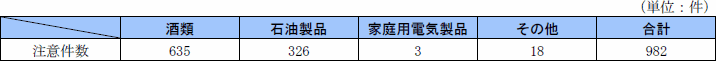

公正取引委員会は,食品分野におけるプライベート・ブランド商品の取引について,小売業者等500名及び製造業者等3,000名を対象とする実態調査を実施し,平成26年6月20日に「食品分野におけるプライベート・ブランド商品の取引に関する実態調査報告書」を公表した。

調査結果によると,調査対象取引の10.8%において,価格交渉等において不利な立場に立つこととなる原価構成や製造工程に係る情報の開示を取引条件とするものなど,プライベート・ブランド商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為が行われている実態がみられた。また,調査対象取引の8.8%において,協賛金等の負担の要請といった上記の取引条件の設定等に係るもの以外の優越的地位の濫用となり得る行為が行われている実態がみられた(詳細は後記5を参照)。

調査結果を踏まえ,小売業者等が製造業者等に対し優越的地位の濫用を行うことのないようにするため,関係事業者団体に対して,本調査結果に示された問題点を指摘するとともに,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。その後,取引の公正化を一層推進し,違反行為の未然防止を図るため,小売業者等向けの業種別講習会を実施した。

公正取引委員会は,荷主と物流事業者との取引について,荷主10,000名及び物流事業者25,000名を対象とする実態調査を実施し,平成27年3月11日に「荷主と物流事業者との取引について」を公表した。

調査結果によると,荷主と物品の運送等に係る取引を行っていると回答した物流事業者の6.6%において,荷主から代金の支払遅延等の不利益を受けたとの回答がみられ,中でも代金の減額を受けたとの回答が4.1%と他の行為類型に比べ特に高くなっていた。こうした荷主からの代金の減額等の行為による不利益を受け入れた理由について聞いたところ,荷主との取引の継続への影響を考慮したためといった理由が少なからずみられた。また,燃料価格の上昇に伴う代金の引上げ要請の有無について回答した物流事業者の約6割が,代金の引上げを要請したものの荷主が応じてくれなかった,あるいは代金の引上げ要請を行っていないとしているところ,調査対象期間(平成25年8月1日から平成26年7月31日)においては燃料価格が上昇傾向にあったことからすれば,これらの物流事業者は燃料価格の上昇があっても代金の引上げが困難な状況にあったと思われる。

こうした荷主による代金の減額等の行為について,物流事業者が取引の継続への影響を考慮してやむを得ず不利益を受け入れている,あるいは燃料価格の上昇に伴う代金の値上げを要請しても荷主が一方的に代金を据え置いたり,交渉に一切応じないといった優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為が行われている実態もみられた(詳細は後記6を参照)。

調査結果を踏まえ,荷主が物流事業者に対し優越的地位の濫用を行うことのないようにするため,関係事業者団体に対して,本調査結果に示された問題点を指摘するとともに,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。その後,取引の公正化を一層推進し,違反行為の未然防止を図るため,荷主及び物流事業者を対象とする講習会を実施している。

公正取引委員会は,過去に優越的地位の濫用規制に対する違反がみられた業種,各種の実態調査で問題がみられた業種等の事業者に対して一層の法令遵守を促すことを目的として,業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習会を実施している。

平成26年度においては,小売業者等向けに14回の講習会を実施した。

公正取引委員会では,地方事務所等を含めた全国の相談窓口において,年間を通して,優越的地位の濫用規制に係る相談を受け付けている。

平成26年度においては,395件の相談に対応した。

公正取引委員会は,下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会事務総局の職員が出向いて,優越的地位の濫用規制や下請法についての基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための移動相談会」を実施している。

平成26年度においては,10か所において実施した。

公正取引委員会は,事業者等からの優越的地位の濫用規制に係る相談に応じるとともに,優越的地位の濫用規制の一層の普及・啓発を図るため,事業者団体が開催する研修会等に職員を講師として派遣している。

平成26年度においては,事業者団体等に22回講師を派遣するとともに,優越的地位の濫用規制に係るパンフレット,DVD等の資料を提供した。

また,優越的地位の濫用規制に係る講習会に参加することのできない事業者のため,優越的地位の濫用規制の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載し,配信している。

公正取引委員会は,独占禁止法上の優越的地位の濫用規制及び下請法に基づき,事業者に不当に不利益を与える行為に対して厳正かつ効果的に対処するとともに,違反行為の未然防止に係る取組を行っている。

この未然防止の取組の一環として,優越的地位の濫用規制又は下請法上問題となり得る事例が見受けられる取引分野について,従前より取引の実態を把握するための調査を実施してきたところ,これまでに実施した実態調査において,一部のプライベート・ブランド商品の取引について,返品,受領拒否といった優越的地位の濫用又は下請法違反となり得る事例が見受けられると指摘してきた。また,近年の下請法違反事件の中には,プライベート・ブランド商品の取引に関するものが一定の割合を占めているところである。

このような実情を踏まえ,平成20年以降,国内のプライベート・ブランド商品が急激に売上高を伸ばしていると言われている中で,プライベート・ブランド商品の取引において,小売業者等による問題となり得る行為が行われていないかについて,その実態を把握する必要があると考え,今般,プライベート・ブランド商品の中で売上規模の大半を占める食品分野におけるプライベート・ブランド商品の取引に関し,実態調査を実施することとした(注1)。

また,平成26年4月に消費税率が引き上げられたことを踏まえ,今回の調査においては,優越的地位の濫用規制及び下請法上の問題に関する実態だけではなく,消費税転嫁対策特別措置法において禁止している消費税の転嫁拒否等の行為(減額,買いたたき等)の状況についても調査を行った。

(注1) プライベート・ブランド商品の市場規模は約3兆円と言われている(出典:「PB商品の裏側」『週刊東洋経済』2012.12.22)。このうち,食品分野におけるプライベート・ブランド商品の市場規模については,平成21年は約2兆1587億円,平成24年(見通し)は約2兆6385億円となっている(出典:いずれも「PB食品市場の最新動向と将来展望2013」株式会社富士経済,2012.12)。

本調査では,「小売業者(食品スーパー,総合スーパー,コンビニエンスストア等)」,「ボランタリーチェーン(注2)等の共同仕入機構」,「卸売業者」など(以下5において「小売業者等」という。)が,規格,意匠,型式等を指定して製造委託した「食品」のうち,小売業者等のオリジナル・ブランドが付されていること,販売者として小売業者等の表示があることなど(注3)の特徴を有する商品をプライベート・ブランド商品(以下5において「PB商品」という。)とした。

また,PB商品について,製造委託又は発注を行う小売業者等と製造を請け負ったPB商品の納入取引を行っている「製造業者」又は「卸売業者」(以下5において「製造業者等」という。)との間の「取引」を対象とした。

その上で,小売業者等500名及び製造業者等3,000名を対象に,平成25年1月1日から平成25年12月31日までを調査対象期間とする書面調査を実施するとともに,書面調査に回答した対象事業者のうち,小売業者等から受けた要請等の内容を具体的に回答した27社を対象にヒアリングを実施した(調査票の発送数及び回答者数は第2表参照)。

(注2) 資本的に独立した事業者が共同して組織化し,仕入れや販売,商品企画等に関する戦略を一元的に行うことで,スケールメリットによるコスト削減,業務の効率化による競争力の確立を目指すものをいう。

(注3) 上記の例のほか,小売業者等の名称と製造業者等の名称の両方が記載されている商品,小売業者等の名称が記載されていないが,製造業者等の既存商品について,小売業者等が内容量や包装といった特別の仕様を指定しているような商品のうち,仕様を指定した小売業者等以外に販売できない商品を調査対象としている。

第2表 書面調査の回答状況等

a PB商品の取引条件の設定等に係る要請

(a) PB商品の取引条件の設定等に係る要請の状況

製造業者等に対し,PB商品の取引を開始した経緯について聞いたところ,集計対象とした1,835取引のうち,「ナショナル・ブランド商品(以下5において「NB商品」という。)の取引のある小売業者等から要請を受けた。」が850取引(46.3%),「NB商品の取引がない小売業者等から要請を受けた。」が306取引(16.7%)となっており,PB商品の取引は,NB商品の取引の有無にかかわらず,小売業者等から要請を受けて開始されることが相対的に多いという結果であった。

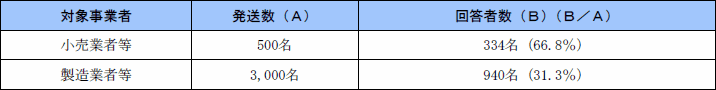

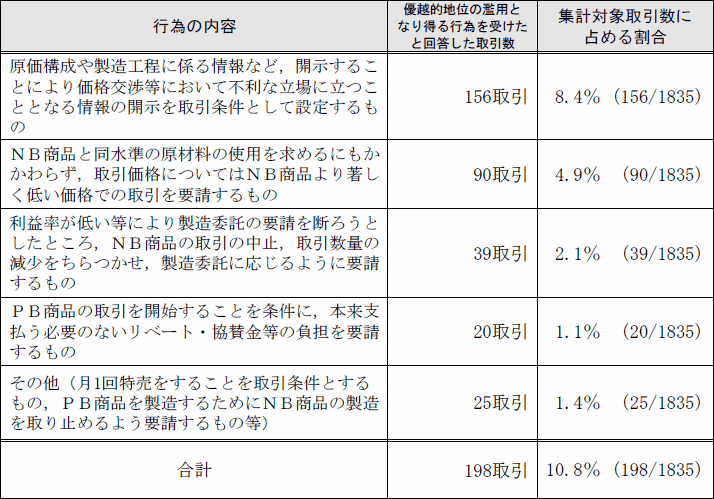

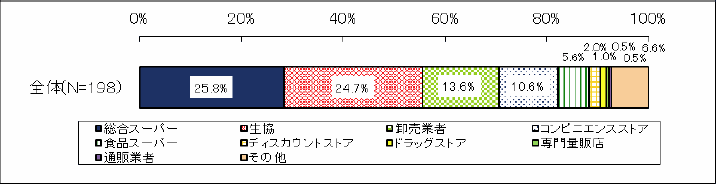

そして,製造業者等から回答のあった1,835取引について,小売業者等からPB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為を受けたとの回答があった取引数,及び各取引数が1,835取引に占める割合について,具体的な行為の内容ごとに,それぞれ一覧表の形でまとめると,第1図のとおりとなる。

また,第1図においては,1つの取引で小売業者等から複数の行為を受けたものの重複は排除していないが,この重複を排除すると,1,835取引のうち,小売業者等から,PB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為を1つ以上受けたとの回答があった取引は,合計欄に記載の198取引(10.8%)となる。

第1図 PB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為

第1図によると,PB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為の内容として,製造業者等からの回答数が最も多かった内容は,原価構成や製造工程に係る情報など,開示することにより価格交渉等において不利な立場に立つこととなる情報の開示を取引条件として設定するもの(156取引)であった。この156取引のうち56取引(35.9%)においては,取引を開始した後にも,取引の対価の一方的決定,減額等となり得る行為が行われていた。PB商品の取引を開始する際にこうした情報開示が取引条件として設定されている取引では,製造業者等の取引上の地位が小売業者等に対して不利なものとなり,取引を開始した後においても優越的地位の濫用となり得る行為が行われやすくなっているものと考えられる。

また,PB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為として,次に回答数が多かった内容は,NB商品と同水準の原材料の使用を求められるにもかかわらず,取引価格についてはNB商品より著しく低い価格での取引を要請するもの(90取引)であった。この90取引のうち46取引(51.1%)においては,製造業者等は,取引を開始した後にも,小売業者等から,小売業者等の同業他社の価格水準に合わせ,納入価格の引下げを求められていると回答しており,PB商品の取引に関しては,製造業者等にとって厳しい価格水準による取引が行われている様子がうかがえる。

(b) 小売業者等の業態

前記(ア)a(a)でPB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為を1つ以上受けたと回答した198取引について,要請等を行った小売業者等を業態別にみると,総合スーパーが51取引(25.8%),生協(注4)が49取引(24.7%),卸売業者が27取引(13.6%),コンビニエンスストアが21取引(10.6%),食品スーパーが11取引(5.6%)等であった(第2図参照)。

(注4) 日本生活協同組合連合会及び同連合会に加入している全国の生活協同組合を含む。

第2図 PB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為を行った小売業者等の業態(注5)

(注5) 図中のN値は割合を出す際に使用した分母となる値であり,図2でいえば,PB商品の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為を1つ以上受けたと回答した198取引を分母としている。

b PB商品の取引に係るその他不当な要請

(a) PB商品の取引に係るその他優越的地位の濫用となり得る行為の状況

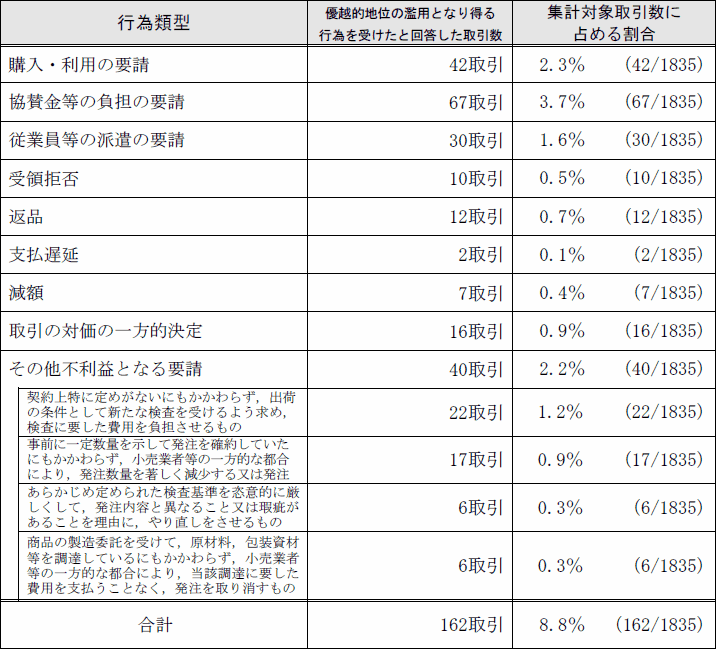

製造業者等から回答のあった1,835取引について,小売業者等から前記a以外の優越的地位の濫用となり得る行為を受けたとの回答があった取引数,各取引数が集計対象である1,835取引に占める割合について,行為類型ごとに,それぞれ一覧表の形でまとめると,第3図のとおりとなる。

また,前記aと同様に,第3図において回答の重複を排除すると,1,835取引のうち,小売業者等から,前記a以外の優越的地位の濫用となり得る行為を1つ以上受けたとの回答があった取引は合計欄に記載の162取引(8.8%)となる。

第3図 PB商品の取引に係るその他優越的地位の濫用となり得る行為

第3図によると,前記a以外の不当な要請としては,回答がほとんどみられない行為類型もあるが,これまでの実態調査と同様に,「協賛金等の負担の要請」,「購入・利用の要請」,「従業員等の派遣の要請」などの優越的地位の濫用となり得る行為を受けたとの回答が一定程度みられた(注6)ほか,「その他不利益となる要請」を受けたとの回答の割合も相対的に高くなっていた。

そして,「その他不利益となる要請」の具体的内容としては,契約上特に定めがないにもかかわらず,出荷の条件として新たな検査を受けるよう求め,検査に要した費用を負担させるものとの回答が22取引と相対的に多くなっていた。そして,この22取引について,受入検査に係る事項が発注書面に記載されているかどうかをみると,22取引全てにおいて,そのような事項が記載されてないとの回答であった。このことから,事前に取引条件として定めていなかった事項について,その後の取引の中で費用負担が必要な状況が発生した際に,製造業者等に負担が要請されているものと考えられる。

(注6) 「大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査報告書」(平成24年7月公表)では,集計対象取引に占める優越的地位の濫用となり得る協賛金等の負担の要請を受けたと回答した取引が8.4%,購入・利用の要請が5.4%,従業員等の派遣の要請が3.3%等であり,他の行為類型に比べて相対的に多い結果であった。

(b) 小売業者等の形態

前記(ア)b(a)でPB商品の取引に係るその他優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した162取引について,要請等を行った小売業者等を業態別にみると,総合スーパーが32取引(19.8%),卸売業者が26取引(16.0%),食品スーパーが24取引(14.8%),生協が23取引(14.2%),コンビニエンスストアが19取引(11.7%)等の結果であった(第4図参照)。

第4図 その他PB商品の取引に係る優越的地位の濫用となり得る行為を行った小売業者等の実態

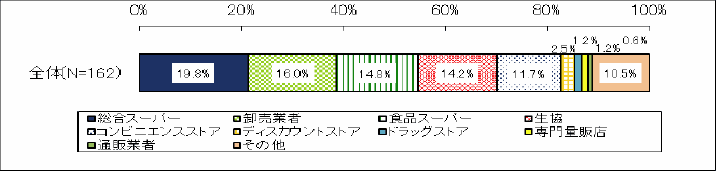

c 小括

前記のPB商品の取引条件の設定等に係る要請(第1図)と,PB商品の取引に係るその他の不当な要請(第3図)の間でも重複がみられるところであるが,この重複を排除すると,調査対象とした1,835取引のうち,PB商品の取引を通じて,小売業者等から1つ以上優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引は290取引(15.8%)となる。

そして,この290取引について,要請等を行った小売業者等を業態別にみると,総合スーパーが67取引(23.1%),生協が53取引(18.3%),卸売業者が47取引(16.2%),コンビニエンスストアが34取引(11.7%),食品スーパーが31取引(10.7%)等の結果であった(第5図参照)。

第5図 PB商品の取引に係る優越的地位の濫用となり得る行為を行った小売業者等の業態

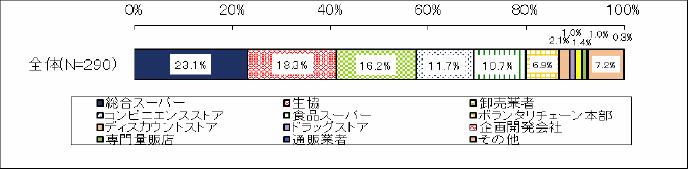

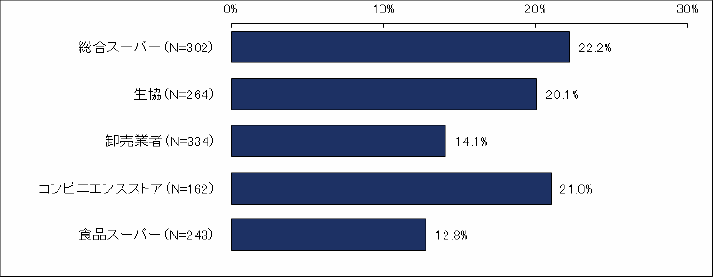

さらに,本調査では,製造業者等から回答のあった1,835取引について,小売業者等の業態をみると,総合スーパーは302取引,生協は264取引,卸売業者は334取引,コンビニエンスストアは162取引,食品スーパーは243取引となっていたところ,これら業態別の取引数のうち,1つ以上優越的地位の濫用となり得る行為を受けたとの回答があった取引数の割合をみると,総合スーパーは302取引中67取引(22.2%),生協は264取引中53取引(20.1%),卸売業者は334取引中47取引(14.1%),コンビニエンスストアは162取引中34取引(21.0%),食品スーパーは243取引中31取引(12.8%)となっていた(第6図参照)。

第6図 業態別の取引数に占める優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引数の割合

a 調査結果の概要

小売業者等が自社のPB商品の製造を他の事業者に委託することは,原則として下請法上の「製造委託」に該当する。また,下請法上,この製造委託に関して下請法の適用対象となる取引は,資本金3億円超の小売業者等と資本金3億円以下の製造業者等の間の取引となっている。そして,この資本金区分に該当する「製造委託」の取引において,下請法が禁止する行為類型に当たる行為が行われた場合には,原則として下請法上問題となる。

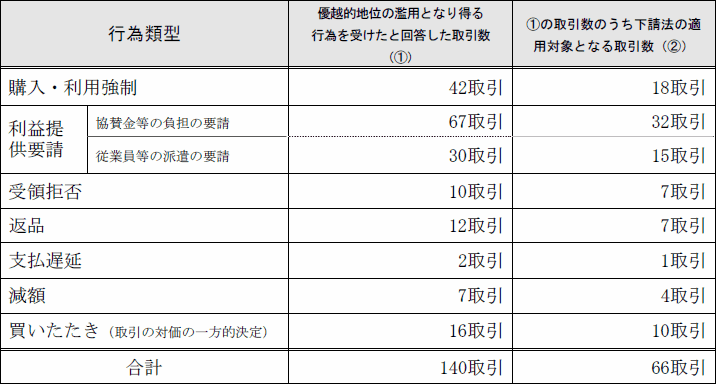

下請法が禁止する行為類型と,優越的地位の濫用として問題となる行為類型には共通する行為類型があるところ,その共通する行為類型について,第3図において優越的地位の濫用となり得る行為を受けたとの回答があった取引数(①)及び①の取引数のうち前記の資本金区分でみた場合に下請法の適用対象となる取引数(②)について一覧表の形でまとめると,第7図のとおりとなる。

第7図において回答の重複を排除すると,小売業者等から優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引数は140取引,このうち下請法の適用対象となる取引は66取引となる。

第7図 優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引数のうち,下請法の適用対象となる取引数

第7図によると,優越的地位の濫用となり得る行為の半数近くが下請法の適用対象となる取引で行われている様子が見てとれる。

b 小売業者等の業態

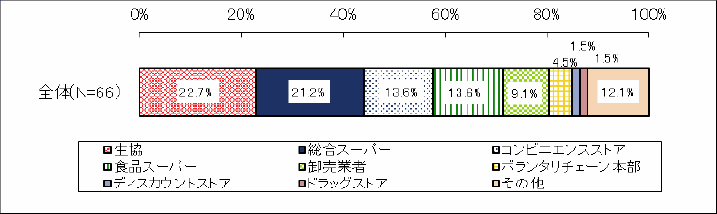

前記(イ)aの66取引について,下請法上問題となり得る行為を行った小売業者等を業態別にみると,生協が15取引(22.7%),総合スーパーが14取引(21.2%),コンビニエンスストア及び食品スーパーが共に9取引(13.6%),卸売業者が6取引(9.1%)等となっており,第2図及び第4図と比較すると,下請法上問題となり得る行為では生協の割合が大きくなっていた(第8図参照)。

第8図 下請法上問題となり得る行為を行った小売業者等の業態

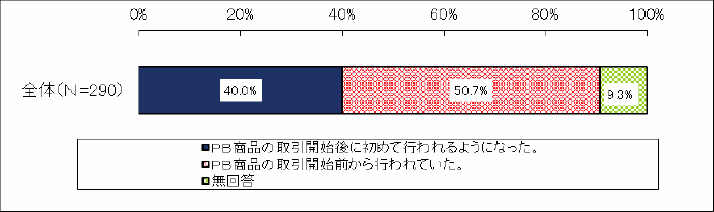

小売業者等から1つ以上優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと製造業者等が回答した290取引について,小売業者等からの要請等が,PB商品の取引開始後に行われるようになったものであるかを聞いたところ,「PB商品の取引開始後に初めて行われるようになった。」との回答が116取引(40.0%),「PB商品の取引開始前から行われていた。」との回答が147取引(50.7%)等であった(第9図参照)。

なお,この116取引について,要請等を行った小売業者等を業態別にみると,生協が28取引(24.1%),卸売業者が20取引(17.2%),コンビニエンスストアが19取引(16.4%),総合スーパーが16取引(13.8%),その他が12取引(10.3%)等であった。

第9図 要請等の開始時期

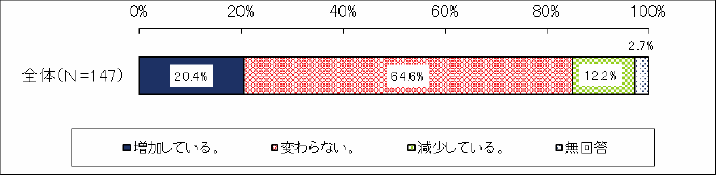

前記イ(ア)で「PB商品の取引開始前から行われていた。」と製造業者等が回答した147取引について,PB商品の取引開始後に,小売業者等からの要請等に係る負担の程度がどのように変化したかを聞いたところ,「増加している。」との回答が30取引(20.4%),「変わらない。」が95取引(64.6%),「減少している。」が18取引(12.2%)等の結果であった(第10図参照)。

第10図 要請等に係る負担の程度の変化

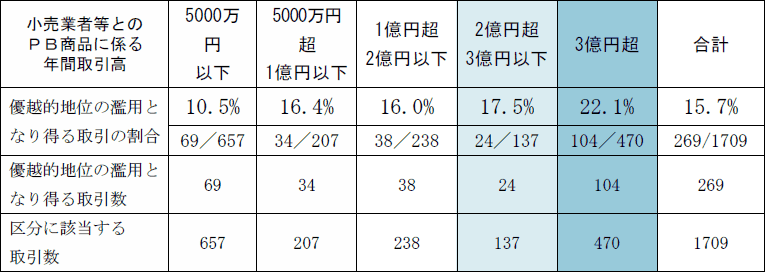

集計対象とした1,835取引のうち,小売業者等とのPB商品に係る年間取引高について製造業者等から回答のなかった126取引を除く1,709取引を対象として,小売業者等とのPB商品に係る年間取引高を基に区分すると,第11図の「区分に該当する取引数」欄に記載の取引数となる。

また,各区分の取引数の中で,小売業者等から1つ以上優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと製造業者等が回答した取引数は,第11図の「優越的地位の濫用となり得る取引数」欄に記載の取引数となる。

そして,各区分の取引数に占める優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引数の割合をみると,「3億円超」の区分で最も割合が高くなっており,PB商品に係る年間取引高が大きい取引において,優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引数の割合が高くなるという傾向がみられた。

第11図 小売業者等とのPB商品に係る年間取引高と,優越的地位の濫用となり得る行為がみられた取引との相関

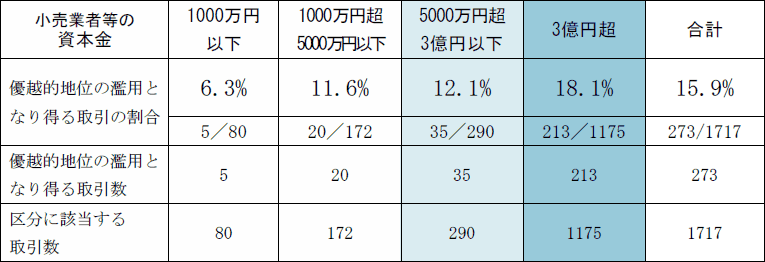

集計対象とした1,835取引のうち,小売業者等の資本金について製造業者等から回答のなかった118取引を除く1,717取引を対象として,小売業者等の資本金を基に区分すると,第12図の「区分に該当する取引数」欄に記載の取引数となる。

また,各区分の取引数の中で,小売業者等から1つ以上優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと製造業者等が回答した取引数は,第12図の「優越的地位の濫用となり得る取引数」欄に記載の取引数となる。

そして,各区分の取引数に占める優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引数の割合をみると,「3億円超」の区分で最も割合が高くなっており,資本金が大きい小売業者等との取引において,優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答した取引数の割合が高くなるという傾向がみられた。

第12図 小売業者等の資本金と,優越的地位の濫用となり得る行為がみられた取引との相関

今回の調査において,PB商品の取引を行っていると回答した事業者は,小売業者等では238名(71.3%),製造業者等では570名(60.6%)となっており,この製造業者等には資本金3億円以上の者が90名(15.8%)含まれていた。

そして,これらのPB商品の取引を行っている事業者に対し,PB商品の取引を行うようになった理由を聞いたところ,小売業者等においては,同業他社との差別化を図るため,企業のブランドイメージの向上を図るため,消費者の低価格志向に対応するため,の順に回答が多く,製造業者等においては,安定的な数量の発注を受けることができると考えたため,小売業者等との取引を開始(拡大)することができると考えたため,生産設備の稼働率を向上することができると考えたため,といった理由が相対的に多くなっていたことから,PB商品の取引を行うことは,小売業者等及び製造業者等の双方にとって相応のメリットがあると考えられる。

また,PB商品の取引を行っていると回答した事業者に対し,3事業年度前と直近事業年度を比較した場合の取引高全体に占めるPB商品に係る取引高の割合の推移を聞いたところ,「増加している。」との回答が,小売業者等では331取引(33.8%),製造業者等では591取引(32.2%)となっていた。

これらから,PB商品の取引は資本金の大きい製造業者等も含め,幅広く行われるようになってきており,今後もPB商品の取引を行う事業者や,その取引高が増加する可能性があると考えられる。

a PB商品の取引において優越的地位の濫用となり得る行為が行われる際の特徴

(a) 本調査では,PB商品の取引を開始する際に,小売業者等から取引条件の設定に係る優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと製造業者等が回答した取引が相対的に多くなっていた。

製造業者等からの回答として最も多かった行為の内容は,原価構成や製造工程に係る情報など,開示することにより価格交渉等において製造業者等が不利な立場に立つこととなる情報の開示を取引条件として設定されているものであった。前記ア(ア)a(a)に記載のとおり,こうした情報の開示が取引条件として設定されている取引では,取引の開始後にも,取引の対価の一方的決定(注7),減額等の他の行為類型に該当する行為が行われる割合が相対的に高くなっていたところであり,公正取引委員会として,上記のような情報の開示を取引条件として設定すること自体についても注視していく必要がある。

また,製造業者等からの回答として次に多かった行為の内容は,NB商品と同水準の原材料の使用を求められるにもかかわらず,取引価格についてはNB商品より著しく低い価格での取引を要請されるものであった。こうした行為もそれ自体が優越的地位の濫用となり得るものであり,公正取引委員会として併せて注視していく必要がある。

(注7) 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(以下「優越ガイドライン」という。)」において,優越的地位の濫用として問題となる行為の想定例として,「取引の相手方から,社外秘である製造原価計算資料,労務管理関係資料等を提出させ,当該資料を分析し,『利益率が高いので値下げに応じられるはず』などと主張し,著しく低い納入価格を一方的に定めること」が挙げられている。

(b) 製造業者等が,PB商品の取引を開始する際に小売業者等からの取引条件の設定に係る要請を受け入れている理由の一つに,NB商品の取引への影響を懸念していることが考えられる。今回の調査でも,製造業者等が,利益率が低い等の理由により製造委託の要請を断ろうとしたところ,NB商品の取引の中止,取引数量の減少をちらつかせ,小売業者等から製造委託に応じるように要請されたとの回答が39取引あった。また,製造業者等へのヒアリングにおいても,「PB商品の取引条件を交渉している中で,PB商品の製造委託に応じなければNB商品も扱わない旨を示唆され,実際に,NB商品の取引の一部を停止された。」旨の具体的な回答があったところであり,PB商品の取引を開始する時点でNB商品の取引も行っているような取引においては,製造業者等は,PB商品の取引に関する要請を断ると,NB商品の取引にも影響があると考え,自社に不利益となる要請であっても受け入れざるを得ないものとして受け入れている場合があると考えられる。

(c) 次に,PB商品の取引開始の際に行われる要請以外の行為としては,「購入・利用の要請」や「協賛金等の負担の要請」といった典型的な優越的地位の濫用となり得る行為とともに,「その他不利益となる要請」に係る行為が多くなっていた。

「その他不利益となる要請」の内容としては,出荷の条件として契約上定めのない検査を受けるよう求め,検査に要した費用の負担を要請するもの,事前に一定数量を示して発注を確約していたにもかかわらず,小売業者等の一方的な都合により,発注数量を著しく減少する又は発注を取り消すものが多くなっていた。こうした行為も,前記(a)と同様に優越的地位の濫用となり得るものであるため,公正取引委員会として注視していく必要がある。

(d) 今回の調査では,PB商品の取引を開始する際の取引条件の設定等に係る優越的地位の濫用となり得る行為が相対的に多く行われている状況が明らかとなった。その原因の一つとしては,小売業者等の側において,製造業者等との間で取引条件を設定する行為が,その態様によっては優越的地位の濫用となり得る行為となることが意識されにくいためではないかと考えられる。小売業者等が一方的に取引条件を設定するなどにより,製造業者等に不当に不利益を与えることとなる場合は,優越的地位の濫用となり得るものであり,PB商品の取引の拡大が今後も見込まれる中,公正取引委員会としても,今後,違反行為の未然防止の観点から,こうした点について一層の周知を図っていく必要がある。

b 優越的地位の濫用となり得る行為を行った小売業者等の業態

今回の調査において,1つ以上優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと製造業者等が回答したPB商品の取引について,小売業者等の業態をみると,総合スーパー,生協,卸売業者,コンビニエンスストア,食品スーパーとの回答が相対的に多くなっていた。

このため,これらの小売業者等と製造業者等の間で行われるPB商品の取引に関して,優越的地位の濫用となり得る行為又は下請法上問題となり得る行為が行われることがないよう,今後とも公正取引委員会として注視していく必要がある。

また,卸売業者については,これまでに実施した実態調査においても,卸売業者から製造業者に対して,優越的地位の濫用となり得る行為が行われている事例がある旨を指摘してきたところであるが(注8),今回の調査においても,卸売業者から優越的地位の濫用となり得る行為を受けている旨の回答が一定程度みられたところである。

卸売業者が行っている要請等の中には,卸売業者が,自社の利益を図るために要請等を行っている場合だけでなく,小売業者から要請等を受けた費用を自社だけで負担しきれず,その費用の一部又は全部の補填を製造業者に要請している場合もあると考えられるが,こうした要請等についても,卸売業者と製造業者との間での優越的地位の濫用となり得るものである。このため,卸売業者から製造業者に対して行われる要請等については,今後とも公正取引委員会として注視していく必要がある。

(注8) 「物流センターを利用して行われる取引に関する実態調査報告書」(平成25年8月公表),「大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査報告書」(平成24年7月公表),「食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査報告書」(平成23年10月公表)等を参照。

c 優越的地位の濫用となり得る行為がみられた取引の傾向

今回の調査における優越的地位の濫用となり得る行為が行われたPB商品の取引についてみると,①小売業者等とのPB商品に係る年間取引高が大きい取引,及び②資本金が大きい小売業者等との取引において,製造業者等が小売業者等から優越的地位の濫用となり得る行為を受けたと回答する割合が高くなるという傾向がみられた。

製造業者等の立場からすると,小売業者等とのPB商品に係る年間取引高が大きい場合,又は小売業者等の資本金規模が大きい場合,小売業者等からの要請等の内容が不利なものであったとしても当該要請を受け入れざるを得ないものとして受け入れる傾向があると考えられる。

今回の調査では,製造業者等に対し,小売業者等とのPB商品の取引において,消費税率の引上げ分を納入価格に転嫁できたかを聞いたところ,集計対象とした1,835取引のうち,「おおむね転嫁できた(できそうである。)。」が1,470取引(80.1%),「ある程度転嫁できた(できそうである。)。」が130取引(7.1%)となっており,これらを合わせると1,600取引(87.2%)であった。一方で,「あまり転嫁できなかった(できない見込みである。)。」が46取引(2.5%),「ほとんど転嫁できなかった(できない見込みである。)。」が53取引(2.9%)となっており,これらを合わせると99取引(5.4%)であった。

また,消費税の価格転嫁に係る交渉において,小売業者等から消費税の転嫁拒否等の行為を受けたことがあるかを聞いたところ,「受けたことがある。」との回答が22取引であり,この22取引のうち,転嫁拒否行為を「受け入れた。」との回答が9取引であった。

回答のあった9取引の転嫁拒否行為の内容としては,「商品の内容量を減らすなどの仕様変更により,消費税率引上げ後も単価を据え置くこととされたが,仕様変更による自社のコスト削減効果が小さいため,消費税率の引上げを反映した額よりも低い単価での取引の要請を受けた。」が5取引,「今後,消費税率が引上げられることを見据え,引き上げられる消費税分に見合った額(又は率)の納入価格に引き下げるための値下げの要請を受けた。」が4取引といった結果であった。

消費税率の引上げ分の価格への転嫁に関しては,今後,消費税率の引上げ後に行われた取引に関して代金の決済が行われる際に,小売業者等が製造業者等に対し,減額を行ったり,協賛金等の負担を要請するなどの行為が行われるおそれがあり,引き続き書面調査などによる積極的な情報収集を行っていく必要がある。

今回の調査の結果,食品分野におけるPB商品の一部の取引において,主として独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為が行われていることが明らかとなった。また,回答数は少ないものの,消費税転嫁対策特別措置法上問題となり得る行為が行われていることが明らかとなった。このため,公正取引委員会は,違反行為の未然防止及び取引の公正化の観点から,調査結果を公表するとともに,以下の対応を行うこととする。

ア(ア) 小売業者等を対象とする講習会を実施し,本調査結果並びに優越ガイドライン及び下請法の内容を説明する。

(イ) また,小売業者等の関係事業者団体に対して,本調査結果を報告するとともに,小売業者等が問題点の解消に向けた自主的な取組を行えるよう,改めて優越ガイドライン等の内容を傘下会員に周知徹底するなど,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請する。

イ 公正取引委員会は,今後とも,食品分野におけるPB商品の取引実態を注視し,独占禁止法,下請法又は消費税転嫁対策特別措置法上問題となるおそれのある行為の把握に努めるとともに,これらの法律に違反する行為に対しては,厳正に対処していく。

公正取引委員会は,独占禁止法上の優越的地位の濫用規制に基づき,事業者に不当に不利益を与える行為に対して厳正かつ効果的に対処するとともに,違反行為の未然防止に係る取組を行っている。

荷主と物流事業者との取引については,平成16年4月以降,優越的地位の濫用規制の一つとして独占禁止法に基づき指定した「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を通じ,より積極的に取組を進めてきている。

近年,物流事業者が,燃料価格が上昇傾向にあった(注1)際にも,荷主から運賃を一方的に従来どおりに据え置かれるなど厳しい取引環境に置かれているといわれている。こうした実情を踏まえ,荷主と物流事業者との取引において,荷主による優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為が行われていないかについて,調査を実施することとした(注2)。

(注1) 調査対象期間(平成25年8月1日から平成26年7月31日)において,軽油の店頭現金価格(消費税込み)は1リットル当たり137.9円(平成25年8月5日時点)から147.4円(平成26年7月28日時点)に値上がりしている。平成26年8月以降は下落に転じ,平成27年2月23日時点で117.9円となっている。(出典:資源エネルギー庁「給油所小売価格調査」)

(注2) 荷主と物流事業者との取引については,平成18年3月に「荷主と物流事業者との取引に関する実態調査報告書」を公表している。

本調査では,荷主と物流事業者との間の物品の運送又は保管(以下6において「運送等」という。)に係る継続的(注3)な取引を対象として,平成25年8月1日から平成26年7月31日までを調査対象期間とする書面調査を実施するとともに,書面調査に回答した物流事業者のうち,主要な荷主から受けた行為について具体的に回答した25名を対象にヒアリングを実施した。

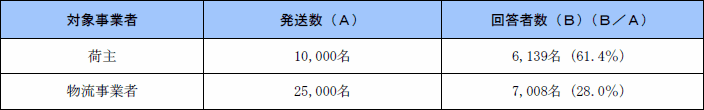

物流事業者に物品の運送等を委託していると思われる荷主10,000名,荷主から物品の運送等の委託を受けていると思われる物流事業者25,000名を対象として,調査票を送付し,書面調査を実施した。調査票の発送数及び回答者数は,第3表のとおりである。

(注3) 単発(スポット)取引は本調査の対象外とした。

第3表 書面調査の回答状況等

本調査では,書面調査における回答者のうち,物品の運送等に係る取引を行っていると回答した荷主4,530名及び物流事業者4,620名からの,物品の運送等に係る年間取引高が多い取引先(上位3名。以下6においてそれぞれ「主要な物流事業者」,「主要な荷主」という。)との取引についての回答を基に調査結果を取りまとめている。

回答のあった荷主のうち,約半数が資本金3億円超(54.3%),年間売上高100億円超(45.8%)の比較的大規模な事業者である一方,回答のあった物流事業者のほとんどが資本金5,000万円以下(88.7%),年間売上高10億円以下(75.6%)の比較的小規模な事業者であった。

荷主と物流事業者との取引における書面の交付状況については,多くの荷主は主要な物流事業者に物品の運送等の委託を行うに当たり,書面を交付していると回答している(81.1%)が,書面を交付していないと回答した荷主も一定数見受けられた(18.9%)。

また,代金の支払方法について,荷主のうち約2割が主要な物流事業者に対し手形による支払を行っていると回答し,120日を超えるサイトの手形で支払っている荷主も一定数見受けられた。

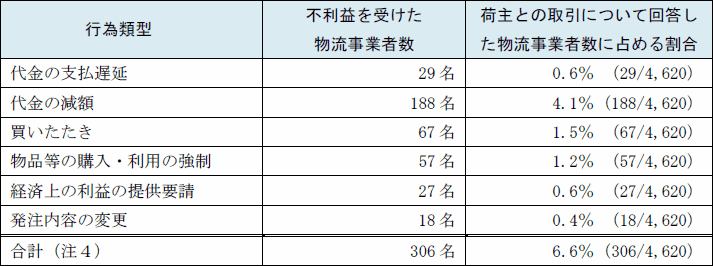

a 行為類型別の状況

荷主と物品の運送等に係る取引を行っていると回答した物流事業者4,620名のうち,主要な荷主から,物流事業者に責任がないなど荷主の都合による代金の支払遅延等の不利益を1つ以上受けたと回答した物流事業者は306名であり,その割合は全体の6.6%であった(第4表参照)。

また,行為類型別にみると,物流事業者に責任がないのに「代金の減額」を受けたと回答した物流事業者が188名であり,その割合は全体の4.1%と他の行為類型に比べて特に高くなっている(第4表参照)。

第4表 行為類型別の状況

(注4) 荷主から複数の行為類型に係る不利益を受けている物流事業者が存在するところ,行為類型ごとの物流事業者数の合計は386となるが,不利益を1つ以上受けた物流事業者数として合計すると306となる。

b 物流事業者が不利益を受け入れた理由

前記aで,主要な荷主から,代金の支払遅延等の不利益を1つ以上受けたとの回答のあった物流事業者306名に対し,延べ386の事例について,荷主による当該行為を受け入れた理由を聞いたところ,「今後の取引数量,取引高等に影響があると自社が判断したため」とするものが171事例(44.3%),「荷主から今後の取引数量,取引高等への影響を示唆されたため」とするものが84事例(21.8%)であった。

このように,物流事業者は,主要な荷主との取引の継続への影響を考慮して,やむを得ず不利益を受け入れていることも少なくなく,こうした荷主の行為は優越的地位の濫用規制上問題となり得るものである。

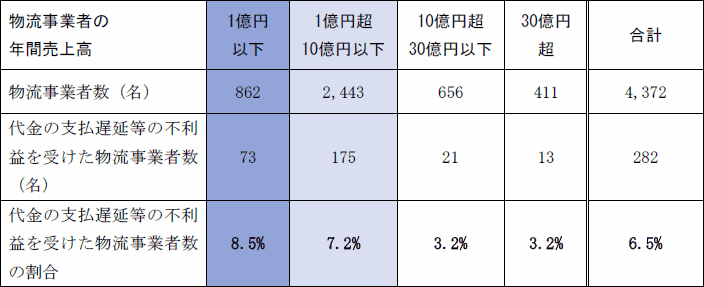

c 物流事業者の年間売上高との相関

前記aの物流事業者306名のうち,年間売上高について回答のあった282名について,主要な荷主との取引について回答のあった物流事業者4,620名のうち,年間売上高について回答のあった4,372名に占める割合を,年間売上高別にみると,第5表のとおりである。年間売上高「1億円以下」の区分で最も割合が高くなっており,年間売上高が小さい物流事業者ほど,代金の支払遅延等の不利益を受けたとの回答があった割合が高くなるという傾向がみられた。

第5表 物流事業者の年間売上高との相関

調査対象期間(平成25年8月1日から平成26年7月31日)において燃料価格が上昇傾向にあったことから,物流事業者に対し,燃料価格の上昇を理由として,主要な荷主に代金の引上げを要請したことがあるかを聞いたところ,回答のあった3,050名のうち,約半数が代金の引上げを要請していた(50.4%)。このうち,約7割の物流事業者から主要な荷主が代金の引上げ要請に応じてくれたとの回答があった一方で,代金の引上げ要請に応じてくれなかったという回答も一定数見受けられた(27.0%)。このことから,調査対象期間においては燃料価格が上昇傾向にあったことからすれば,主要な荷主に代金の引上げを要請したことはないと回答した物流事業者と代金の引上げ要請をしたが主要な荷主が応じてくれなかったと回答した物流事業者を合わせた上記3,050名のうち約6割の物流事業者は燃料価格の上昇があっても代金の引上げが困難な状況にあったと思われる。また,代金の引上げを要請したことがあると回答した物流事業者のうち約1割の物流事業者は,代金の引上げを要請しても,主要な荷主が一方的に代金を据え置いたり,交渉に一切応じようとしなかったと回答しており,このような荷主の行為は,優越的地位の濫用規制上問題となり得るものである。

本調査の結果,物品の運送等に係る一部の取引において,荷主による優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為が行われていることが明らかとなった。公正取引委員会としては,荷主により物流事業者に不当に不利益を与えるような行為が行われることがないよう注視する必要がある。これらの行為は,荷主と物流事業者との間で,あらかじめ取引条件等を定めていなかったり,荷主から物流事業者に対し,取引条件等が記載された書面が交付されていなかったことに起因しているとも考えられることから,物品の運送等の取引に当たっては,取引条件等の明確化や書面の交付が望まれる。

また,燃料価格上昇に伴う代金の引上げ交渉においても,荷主による優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為が行われていることが明らかとなった。特に,燃料価格が上昇しても,「仕事を減らされるのが怖くてお願いできない」,「燃料価格上昇に係る費用の転嫁をお願いしたとしても応じてくれないことが分かっているため,そもそもお願いしていない」というように,荷主に対して,燃料価格の上昇を理由として代金の引上げを要請すること自体が難しいとする回答もみられるなど,物流事業者が厳しい取引環境に置かれていることがうかがわれる。公正取引委員会としては,物流事業者から荷主に対して代金の引上げ要請があっても,荷主が一方的に代金を据え置いたり,取引に影響が生じる旨を示唆するなど代金の引上げ要請自体をさせないようにする行為は優越的地位の濫用規制上問題となり得る行為であることを周知していく必要がある。

さらに,こうした行為が,物流事業者間の取引において行われた場合には,優越的地位の濫用規制上問題となり得ることはもとより,下請法上問題となり得ることにも留意する必要がある。

このため,公正取引委員会は,違反行為の未然防止の観点から,本調査結果を公表するとともに,以下の対応を行うこととする。

(ア)a 荷主及び物流事業者を対象とする講習会を実施し,本調査結果並びに優越的地位の濫用規制及び下請法の内容を説明する。

b 荷主及び物流事業者の関係事業者団体に対して,本調査結果を示すとともに,荷主及び物流事業者が物品の運送等の委託取引における問題点の解消に向けた自主的な取組を行えるよう,改めて優越的地位の濫用規制及び下請法の内容を傘下会員に周知徹底するなど,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請する。

(イ) 公正取引委員会は,今後とも,物品の運送等の取引実態を注視し,優越的地位の濫用規制又は下請法上問題となるおそれのある行為の把握に努めるとともに,これらの法律に違反する行為に対しては,厳正に対処していく。