工業製品メーカー2社が、需要量が減少している工業製品について、原材料の共同購入を行うとともに、2社のうち1社が、他の1社に対して製品の全量OEM供給を行うことについて、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

X社及びY社(工業製品メーカー)

2 相談の要旨

⑴ア X社及びY社の2社(以下「2社」という。)は、いずれも、工業製品Aのメーカーである。日本国内における工業製品Aの製造販売分野における2社の市場シェアの合計は、約60パーセントである。

イ 2社以外に、工業製品Aの製造販売分野における市場シェア約30パーセントのメーカーが存在する。

⑵ア 工業製品Aと用途が類似する工業製品として、工業製品Bが存在する。工業製品Bは、工業製品Aに比して販売価格が2倍となるものの、耐久年数が長いため、工業製品Aに代えて工業製品Bを使用する需要者が増加している。それに伴い、工業製品Aの需要量は減少傾向にある。

イ 日本国内における工業製品Aの年間供給量は、工業製品Bの年間供給量の半分程度である。

⑶ 2社は、それぞれ、工業製品Aの原材料αを購入し、工業製品Aを日本国内において製造販売している。原材料αは、工業製品A以外の製品の原材料としても需要があり、日本国内の原材料αの購入市場における2社の市場シェアの合計は10パーセント未満である。原材料αは、工業製品Aの製造においては他の原材料との代替性がなく、2社を含めた工業製品Aの製造販売業者は、価格、品質等に応じて原材料αのメーカーから原材料αを購入している。

⑷ 工業製品A、工業製品B及び原材料αについては、日本国内において輸送上の制約はなく、地域によって価格が異なることはない。

⑸ 原材料αのメーカーは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による工場の稼働停止等により、原材料αの生産量が減少したことから、取引量の少ない需要者を中心に供給遅延や取引停止を行っている。前記⑵のとおり、工業製品Aは需要量が減少しているところ、これに伴って原材料αの購入量が減少している2社は、自らが、いずれ原材料αの供給遅延や取引停止の対象となる可能性が高い状況にあると認識している。

⑹ そこで、2社は、原材料αの購入規模を拡大して安定的な購入を図るため及び工業製品Aの効率的な製造を行うため、次の方法で原材料αの共同購入及び工業製品AのOEM供給を行うこと(以下「本件取組」という。)を検討している。

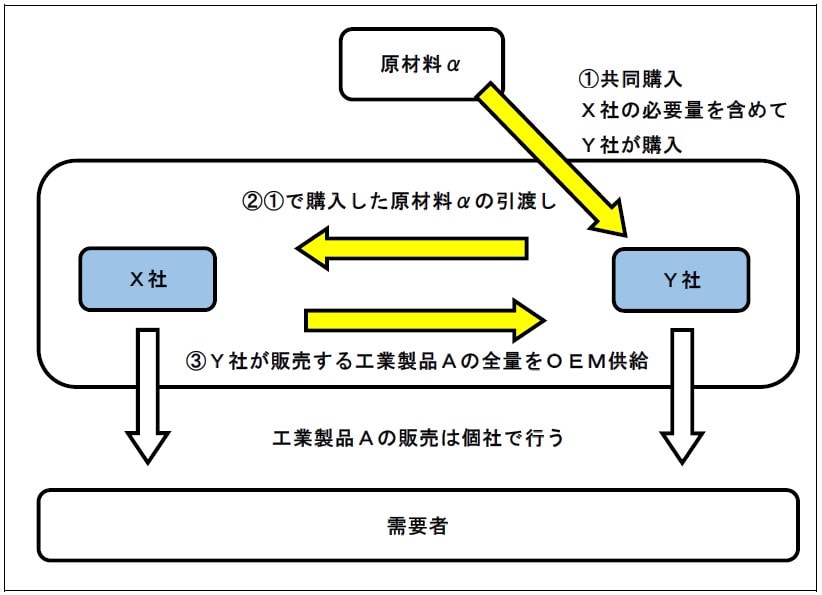

ア(ア) 原材料αの共同購入は、X社がY社に原材料αの必要量の報告を行い、Y社が自社の必要量と報告を受けたX社の必要量とを合わせた量の原材料αを一括購入する方法による。

(イ) 原材料αの共同購入に当たっては、2社は、原材料αの購入価格等の情報を購入部門に限定して共有し、販売部門等には共有しない。

イ(ア) Y社は、前記アで共同購入した原材料αの全量をX社に引き渡す。X社は、Y社から引き渡しを受けた原材料αを使用して工業製品Aを製造し、自社で販売するとともに、Y社に対して、Y社が販売する工業製品Aの全量についてOEM供給を行う(Y社は、自らは工業製品Aを製造しない。)。

(イ) 2社は、工業製品Aをそれぞれ自社ブランドで独自に販売し、互いの販売価格、販売数量、取引先等について情報共有を行わず、個別に決定する。

(ウ) 工業製品AのOEM供給に当たっては、2社は、工業製品AのOEM供給価格や製造数量等の情報を製造部門に限定して共有し、販売部門等には共有しない。

本件取組は、独占禁止法上問題となるか。

○本件取組の概要図

3 独占禁止法上の考え方

⑴ 事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することは、不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項)に該当し、独占禁止法上問題となる(独占禁止法第3条)。

⑵ア まず、本件取組のうち2社による原材料αの共同購入について検討する。

(ア) 原材料αには他の原材料等との代替性が認められないことから、「原材料α」を商品範囲として画定した。

(イ) 原材料αは、日本国内において輸送上の制約はなく、地域によって価格が異なることもないため、「日本全国」を地理的範囲として画定した。

(ウ) 日本全国の原材料αの購入市場における2社の市場シェアの合計は10パーセント未満に過ぎない。

したがって、本件取組のうち2社による原材料αの共同購入について、一定の取引分野における競争を実質的に制限するものではなく、独占禁止法上問題となるものではない。

イ 次に、本件取組のうちX社によるY社に対する工業製品AのOEM供給について検討する。

(ア) 工業製品Aには、一定程度の需要の代替性が認められる工業製品Bがある。しかし、工業製品Bは、工業製品Aに比して販売価格が2倍であり、耐久年数も長いことを鑑み、競争への影響をより慎重に判断するため、「工業製品A」を商品範囲として画定し、工業製品Bを工業製品Aの隣接市場として検討した。

(イ) 工業製品Aは、日本国内において輸送上の制約はなく、地域によって価格が異なることもないため、「日本全国」を地理的範囲として画定した。

(ウ) 2社の工業製品Aの製造販売市場におけるシェアの合計は約60パーセントであるが、工業製品Aの需要量は減少傾向にあるため需要者からの競争圧力が生じており、他に約30パーセントのシェアを有する有力な競争事業者が存在し、2社が工業製品Aの販売価格等をある程度自由に左右できる状況にはなく、また、工業製品Aよりも年間供給量が多い工業製品Bによる隣接市場からの競争圧力もある。

(エ) 2社は、本件取組開始後においても、それぞれ独自に工業製品Aを販売し、互いの販売価格、販売数量、取引先等には一切関与しない。

また、X社はY社に対して、Y社が販売する工業製品Aの全量についてOEM供給を行うことで、Y社の工業製品Aの製造数量等に関する情報を知ることになり、OEM供給価格が2社間で共有されることで2社の工業製品Aの販売価格が互いに推測しやすくなる。さらにY社はX社の必要分を含めて原材料αを購入することで、X社の工業製品Aの製造数量等を推測可能となる。しかしながら、2社は、互いに工業製品AのOEM供給価格や製造数量等の情報が2社の販売部門等に共有されないように情報遮断措置を講じる。

したがって、X社によるY社に対する工業製品AのOEM供給について、一定の取引分野における競争を実質的に制限するものではなく、独占禁止法上問題となるものではない。

ウ 以上によれば、本件取組は、独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答

本件取組は、独占禁止法上問題となるものではない。