(2007年1月現在)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。

※ 以下の概要については,2007年に作成したものであり,その後更新は行っておりませんので,その旨御留意ください。

1.根拠法

(1)根拠法

ブルガリアにおける競争法制の中心となるのは,「競争の保護に関する法律」(The Law on the Protection of Competition)(以下「競争保護法」という。)であり,1991年5月2日にブルガリア共和国議会において採択されている。その後,EU加盟に係るEC競争法関連規定の整備等の改正を経て現在に至っている。

(2)法適用範囲

ア 本法はブルガリア国内における競争を制限,阻害又は歪曲するおそれのある事業を国の内外で行う事業者及び独占的地位の創立及び不公正競争の実施に対して責任のある個人に対して適用される。

イ 行政機関の支局及び地方政府についても,国内における競争を制限,阻害又は歪曲するおそれのあるする場合には,適用の対象となる。また国及び地方政府から公共サービスを行うよう指定を受けた事業者についても,競争法の適用が当該事業の遂行に事実上又は法律上阻害とならないなどの理由がある場合には適用の対象となる。

ウ 工業所有権,著作権その他類似の権利の保護に関する法令によって管理される関係については,その権利が競争を阻害するために用いられる場合を除き,適用されない。

2.執行機関(第3条,第4条,第5条,第6条)

(1)競争保護委員会(The Commission on Protection of Competition)(第3条から第9条)

ア 構成

競争法の執行に当たるのは独立の国家機関である「競争保護委員会」(The Commission for the Protection of Competition)であり,競争保護法に基づき1991年に設立されている。

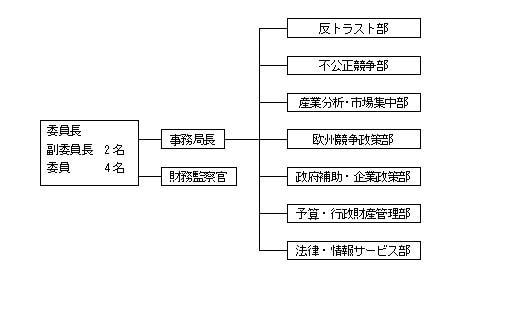

委員会の構成は,2003年の競争保護法の改正により,委員長,副委員長2名及び委員4名の総員7名とされ(改正前は委員長,副委員長2名及び委員8名の総員11名),いずれも議会によって選任される。任期は5年であり,1回に限り再任が認められる。委員会はその活動を行うにあたり、事務局の補助を受けることができる。職員数は99名(2004年)(組織図参照)である。

委員長,副委員長及び委員は,法律学又は経済学の学位を持つブルガリア国民であって,その専門分野で5年以上の経験を積み,高い識見と人格を有し,有罪判決を受けたことのない者でなければならない。この条件のほか,委員長については更に専門分野で10年以上の経験を積んだ法曹資格者でなければならない。なお,委員長,副委員長及び委員は,科学又は教育に関するものを除き,報酬を受ける他の職務に付いてはならず,就任に当たってはブルガリア憲法第76条第2項に基づいてブルガリア議会において宣誓を行う。

イ 機能

委員会の主たる機能は以下のとおりである。

(i) カルテル行為等の違反に対する審査及び同法違反に対する制裁金賦課決定及び停止命令

(ii) 企業結合の許可

(iii) 個々の事業分野に対する競争環境の改善の観点からの調査及び調査結果の政府等に対する報告

(iv) 競争に影響を与える法律,法案等に対する調査及び意見の提出

(v) 公共調達法(the Public Procurement Act)及び権利法(the Concession Act)に基づく公共調達に関する裁定等

(2)最高行政裁判所(The Supreme Administrative Court)

競争保護委員会の決定に対する控訴事件を管轄する。

3.規制の概要

(1)協定,決定及び共同行為の禁止(第3章)

ア 行為類型

以下のような,関連市場における競争を妨げ,制限し,阻害することを目的とし又はそのような効果を有する,事業者間の協定,事業者団体の決定又は複数事業者の共同行為は禁止されており,これらの行為は法律上当然に無効である(第9条)。

(i)直接又は間接に価格その他の取引条件を拘束すること。(ii)市場又は供給資源の分割(iii)生産,取引,技術開発又は投資の制限又は支配(iv)特定の相手方に対して,同様の契約に関して異なる取引条件を強制し,相手方を競争上不利な立場に置くこと。(v)商慣習上主たる契約の対象及びその実施とは関係のない追加的な義務を相手方が受け入れることを取引の条件としたり,追加的な契約を結ぶことを契約の条件とすること。

ただし,(i)及び(ii)を目的又は効果とする行為以外については,協定等に関わる事業者同士が競合者であり,その事業者らの合計シェアが当該市場におけるシェアの5%(協定等に関わる事業者同士が競合者でない場合には10%)を超えない場合には,市場に与える影響が無視できる程度である(negligible)として,違反とはされない(第10条)。

イ 届出

これらの協定は,その実施後30日以内にその協定が存在することについて競争保護委員会に届け出る必要がある。

届出に当たっては,事業者名,協定の種類,事業者のシェア等を記載した書面を提出し,適用除外を求める申請を付することができる。

競争保護委員会は,届出後2か月以内に,当該協定が禁止されるものであるか否かの判断を行う(第11条)。

ウ 適用除外

(i) 競争保護委員会は,商品生産又はサービス提供の増加又は改善に寄与し,技術的又は経済的な発展に寄与し,又は海外市場における競争力を増すものである協定については,当該協定によって課される事業者間の制限が目的達成のために必要不可欠なものである等の理由のほか,消費者に適正な利益の配分がなされるものであれば,違法な協定の適用除外とすることができる(第13条)。

(ii) その他,競争保護委員会は,第13条の要件を充足する特定の協定を一括で適用除外とする決定を行うことができる(第14条)。

(2)独占的及び支配的地位(第4章)

ア 「独占的地位」とは,(i)特定の経済活動の実施について法律上排他的な権利を与えられている,(ii)その法律が憲法18条第4項に基づいて国家に与えられた権能の範囲内であること,の条件を満たす場合である(第16条)。

イ 「支配的地位」とは,特定の事業者の市場におけるシェア,金融資源,市場へのアクセス可能性,技術水準及び他の事業者との関係によって,特定の事業者が競争者,供給者及び購入者から独立した立場に立ち,関連市場において競争を妨げることができるような地位をいう。一般には関連市場におけるシェアが35%を超える場合には,このような地位にあるとみなされる(第17条)。

ウ このような地位にあるものが,以下のような行為を行うことは地位の濫用行為として禁止されている(第18条)。

(i) 直接又は間接に,不当な販売価格その他の取引条件を強制すること

(ii) 買占め,流通過程への不当な関与等を通じて商品の欠乏を作り出すことを含む,生産,売買及び技術発展を制限して消費者に損害を与える行為(iii) 特定の相手方に対して,同様の契約において異なった取引条件を適用し,当該相手方を競争上不利な立場に置くこと。

(iv) 商慣習上主たる契約の対象及びその実施とは関係のない追加的な義務を相手方が受け入れることを取引の条件としたり,追加的な契約を結ぶことを契約の条件とすること。

(v) 他の事業者の業態転換,合併,融合,分割,分離及び解散につながる経済的強制又は長期的な取引関係の不当な停止

エ 上記ウに規定される事項が遵守されていない場合,事業所管当局は,競争保護委員会の提案に基づき,一定の期間,価格の固定又は上限価格の設定を行うことができる(第19条)。

(3)不公正競争(第7章)

以下のような,事業上の信用を毀損し,事業者間で又は消費者との間において,競争者の利益を侵害することは,不公正な競争として禁止されている。

(i) 虚偽の情報の流布等によって,競争者の評判を毀損すること

(ii) 商品の欠点の隠蔽,品質についての誤認を招くこと,消費者の要求を満たさない商品についての広告,価格及び値引き幅についての誤認を与える広告を行うこと。

(iii) 商品の生産者,販売者,生産地,原料等について誤認を招く表現を用いて財・サービスの広告を行うこと,及び他の事業者の商標,社章等を用いて広告を行うこと。

(iv) 顧客に対して脅迫その他の違法な手段を用いて取引を行わせること

(v) 商慣行に反して,事業上の秘密を利用し又は公開すること

(4)企業結合(第6章)

ア 企業結合に参加する事業者の前年度の国内売上高の合計が1500万レヴァを超える場合,事前に競争保護委員会への届出が必要である(第24条)。

注1:当該集中が独立した一部門の買収である場合には,当該部門の売上高で計算する。

注2:銀行及び非銀行金融機関による集中である場合には,バランスシート上の資産を考慮する。

保険会社については,保険料の総額を考慮する。

イ 届出に必要な内容は以下のとおり(第26条)。

(i) 企業結合に参加する事業者

(ii) 企業結合の方式

(iii) 企業結合の対象となる財・サービスの種類

(iv) 企業結合の参加者が支配する事業者

(v) 企業結合に参加する事業者の市場シェア及び売上高

(vi) 主要な競争者,供給者及び購入者

ウ 届出から1か月以内に,競争保護委員会は以下の事項について審査を行い,企業結合の前後における事業者の関連市場における地位,当事者の経済上,金融上の実力,市場への参入障壁等について検討し,(i)当該企業結合を禁止するか,(ii)当該企業結合計画が届出の対象外であるか,(iii)合法な結合であるか,又は(iii)当該企業結合は支配的地位を形成し又は強化し,関連市場における有効な競争が阻害されるおそれがあることから,より詳細な審査を開始するかについて決定を行う。詳細審査を行う場合,審査は詳細審査を実施する旨の官報の告示の日から3ヶ月以内に終了するものとする。なお,審査期間中は当該企業結合に関する一切の手続の進行を行ってはならない(第27条,第29条)。

4.執行手続

(1)端緒(第36条)

違反事件についての審査は,以下の事由を端緒として開始される。

(i) 違反行為によって利益が侵害され,又はそのおそれのある個人から提出された書面による申告

(ii) 許可書の発行又は統一的な一般条項の許可を求める書面による申請

(iii) 競争保護委員会自身による決定

(iv) 検察官からの要請

(2)審査手続

ア 報告者(rapporteur)の審査(第9章)

事件審査の開始に当たり委員長は,委員会のメンバーの1人を報告者(rapporteur)として任命し,この任命された者が審査を行う(第50条,第51条)。なお,審査に当たっては事務局及び専門家の支援を求めることができる。

報告者は審査に当たり次の権限が与えられている。

(i) 申告人,違反行為を行ったと考えられる個人,事業者及び中央又は地方政府に対して,文書又は口頭により説明を求めること

(ii) 私的又は公的な文書の写しの提供を要求すること

(iii) 中央又は地方政府に対し書面による意見を求めること

協定,決定及び共同行為の禁止(第9条)及び独占及び支配的地位(第18条)に関する違反行為に対する審査において,重要な証拠が隠匿されるおそれがある場合又は証拠の提出を拒否された場合,所轄の地方裁判所において裁判官の令状を得た上で事業者の関係部署を捜索し,電子的媒体を含む証拠物の全部又は一部の写し(写しの収集が困難場合には原本)を収集することができる(第41a条,第41b条)。なお,収集された事実関係のうち,当事者の事業上の秘密又は法律で秘密とされている事項に該当ものについては場合は公表することができない。

審査は原則として60日間で行われるが,第9条及び第18条違反事件については,最高90日間審査を行うことができる。また,複雑な事実関係又は法的問題を検討する場合は,競争保護委員会の決定により最長30日の延長が認められる。

審査終了前には,当事者は収集された資料について閲覧することができる。

イ 決定案の作成

報告者は決定案を作成し,資料を委員長に提出する。

2週間以内に委員長は公開審判の予定を立てる。当事者の召喚は,民事訴訟手続に従って行われる。

ウ委員会は審判終了後14日以内に,5名以上の委員の出席を得て行われる非公開記名多数決により,違反事実の有無,協定等の適用除外,企業結合の承認等を決定する。

反対意見を持つ委員がいる場合は,決定に反対意見が付される。

エ 決定の内容には以下のものが含まれる。

(i) 決定を行った当局の名称

(ii) 決定の根拠となる事実関係及び法律

(iii) 決定の結果生じる権利又は義務,及び制裁金が課せられる場合はその額

(iv) 決定の相手方及び上訴できる場合は上訴可能期間

(3)制裁金(第59条)

反競争法違反となる協定等の締結,支配的地位の濫用,不公正競争,届出義務違反等を行った事業者に対しては,競争保護委員会は,5000レヴァから30万レヴァの制裁金を課することができる(2006年8月現在1レフ=約75円)。

違反行為を繰り返し行った事業者に対しては,10万レヴァから50万レヴァの制裁金を課することができる。競争保護委員会の決定を遵守しなかった場合には,10万レヴァから50万レヴァの制裁金を課することができる。

(4)罰金(第60条)

競争保護法に違反する行為に関与した個人に対して,個人の行為が犯罪を構成する場合には,1000レヴァから1万レヴァの罰金が科される。

要求された情報を期限内に提出しなかった個人,又は出頭しなかった個人に対しては500レヴァから2500レヴァの罰金が科せられる。

再犯について有罪の個人に対しては,2000レヴァから2万レヴァの罰金が科せられる。

(5)不服申立て(第43条)

競争保護委員会の決定については,民事訴訟手続に基づいて,決定の通知から14日間以内に最高行政裁判所に訴え出ることができる。最高行政裁判所では3名の判事で構成する裁判が行われる。この裁判における判決に不服がある場合,再度同裁判所の5名の判事で構成する裁判を求めることができ,ここで決定された判決が確定判決となる。

5.リーニエンシー

(1)根拠

競争保護法第59a条及び第59b条

(2)対象行為

競争保護法第9条に規定される協定,決定及び共同行為の禁止に係る行為

(3)概要

・ 第36条に基づく調査開始決定を行うに足る証拠を提出することに合意した最初の事業者(事業者団体を含む)が次に当てはまる場合,制裁金が全額免除される(第59b条)。

(i) 委員会が審査を行うための決定の手続を行うために必要とされる情報を有してない時期において証拠の提出がなされること

(ii) 委員会の審査の全期間において委員会に効果的な協力を行うこと

(iii) 証拠提出の段階において違反行為への参加を中止するとともに当該違反行為に対して他の事業者に参加を強要していないこと

・ 委員会の審査開始後の協力について,提出した証拠が違反の立証に必要不可欠なものであり,証拠提出の時点までに違反行為への関与をやめている場合には,制裁金の減額を受ける。減額の程度は,1番目が制裁金の50%から30%,2番目が3%から2%,3番目以降は20%から10%となっている。

競争保護委員会の組織図

競争保護委員会の組織図