(2023年3月現在)

最新の情報については,当局ウェブサイトを御確認ください。

(中国独占禁止法の仮訳につきましては、こちら(PDF:270KB)を御参照ください。)

1 根拠法

「中華人民共和国独占禁止法」(以下「独占禁止法」という。)(2007年8月30日公布、2008年8月1日施行。2022年6月24日改正、同年8月1日施行)

独占禁止法は、全8章70条からなり、第1章:総則、第2章:独占的協定、第3章:市場支配的地位の濫用、第4章:企業結合、第5章:行政権力の濫用による競争の排除及び制限、第6章:独占的行為と疑われる行為に対する調査、第7章:法的責任、第8章:附則により構成される。

また、独占禁止法の施行後、企業結合の届出基準に関する規定等、各種の規定、ガイドライン等が制定・公表されている。

2 執行機関等

独占禁止法に関する業務の組織、調整及び指導について責任を負う機関として、国務院が「独占禁止委員会」を設置し、独占禁止委員会は、競争政策の検討・策定、市場における競争状況の調査・公表、ガイドラインの策定、法執行業務に係る調整等を行うこととされている(独占禁止法第12条。以下、独占禁止法の条文を引用する際は「独占禁止法」の記載を省略。)。

また、違反行為に対する調査・処分等、実際の独占禁止法執行業務については、「国務院独占禁止法執行機関」が担当することとされている(第13条)。

国務院独占禁止法執行機関について、独占禁止法制定当時は、国家発展改革委員会(価格関連行為に関する調査・処分)、国家工商行政管理総局(非価格関連行為に関する調査・処分)、商務部(企業結合関連)においてそれぞれ独占禁止法執行業務が行われていたところ、2018年の組織再編により、独占禁止法執行業務は、国家市場監督管理総局に整理・統合されることとなった。さらに、2021年11月、国家市場監督管理総局の直属の局であった国家市場監督管理総局独占禁止局から、新たに国家局として、競争政策の立案等を担当する競争政策協力局、独占的協定・市場支配的地位の濫用の事件審査を担当する独占禁止執行第1局、企業結合審査を担当する独占禁止執行第2局からなる国家独占禁止局が発足している(2023年4月時点において、処分に係る公表等は、引き続き国家市場監督管理総局名となっている。)。

なお、国務院独占禁止法執行機関は、必要に応じて、省、自治区及び直轄市における人民政府の市場監督管理機関に対して権限を授与し、法執行業務を行わせることができる(第13条)。授権された法執行業務は、各人民政府の市場監督管理機関の責任において処理されるが、その調査の一部は、更に下級の人民政府の市場監督管理機関に委託することができる(「独占禁止法執行授権に関する国家市場監督管理総局通知」(2018年国市監反独占265号))。

3 法の適用

(1) 適用範囲

独占禁止法は、国内の経済活動における独占的行為、また、国外で行われる行為のうち、国内市場における競争を排除又は制限する影響を及ぼす行為に適用される(第2条)。

ここでいう独占的行為には、①事業者間でカルテル等の独占的協定を行うこと(第2章)、②事業者が市場で支配的地位を濫用すること(第3章)及び③事業者が競争を排除若しくは制限する効果を有し、又はそのおそれのある企業結合を行うこと(第4章)が含まれる(第3条)。

(2) 適用除外

独占禁止法は、①事業者が知的財産権に関する法令の規定に基づき知的財産権を行使する行為(第68条)、②農業生産者及び農業生産経営に関わる組織が農産物の生産、加工、販売、輸送、保管等の事業活動において実施する共同行為等に対しては適用されない(第69条)。ただし、事業者が知的財産権を濫用して競争を排除又は制限する行為については、独占禁止法が適用される(第68条)(※規制類型ごとの適用除外については下記の「4 規制の概要」にて後述。)。

4 規制の概要

独占禁止法は、(1)独占的協定、(2)市場支配的地位の濫用、(3)企業結合並びに(4)行政権力の濫用による競争の排除及び制限を主な規制の対象としている。

(1) 独占的協定

独占的協定とは、「競争を排除し又は制限する合意、決定又はその他の協調行為」をいうとされる(第16条)。「合意」又は「決定」は、書面か口頭かを問わず、「その他の協調行為」とは、事業者が明確に書面又は口頭による協定又は決定を締結していないが、実質上、協調又はそれに一致した行為が存在することを指す。独占的協定は、①競争関係にある事業者間で締結されるものと、②事業者と取引先の間で締結されるものに区別される。それぞれ、次の内容を含む独占的協定は禁止される。

ア 競争関係にある事業者間で締結される独占的協定として規制される行為:①価格の固定又は変更、②生産数量又は販売数量の制限、③販売市場又は原材料購入市場の分割、④新技術や設備の購入制限又は新技術若しくは新製品の開発制限、⑤共同の取引拒絶等(第17条)

イ 事業者と取引先の間で締結される独占的協定として規制される行為:①再販売価格の固定、②再販売価格についての最低価格の設定等(第18条)

再販売価格の固定又は再販売価格についての最低価格の設定に該当する行為は、①事業者が、当該行為が競争を排除、制限する効果を証明することができる場合、②当該行為を行う事業者の関連市場におけるシェアが、「国務院独占禁止執行機関の規定する基準」よりも低い場合には禁止されない(第18条)。「国務院独占禁止執行機関の規定する基準」については、「独占的協定の禁止に関する規定」(2023年3月10日国家市場管理監督総局令第65号)において、「協定に参加する事業者の市場シェアが、市場管理監督総局が定める基準より低く、その他市場管理監督総局が定める条件を満たすことを証明できる場合」と規定されているのみであり、具体的な基準は今後の運用によって定まっていくものと考えられる(2023年4月時点)。

また、事業者は、他の事業者が独占禁止協定を締結することを組織、幇助してはならないとされている(第19条)。さらに、事業者団体が、当該事業者団体が属する業界の事業者にこれらの独占的協定を締結させること等も禁止されている(第21条)。

なお、独占的協定が、①技術の改善又は新商品の研究開発、②品質の向上又は費用削減、③中小事業者の競争力の向上、④社会公共利益の実現等を目的とする場合であって、市場における競争を著しく制限するものではないこと及び消費者が当該協定による利益を享受し得ることを事業者が証明したときは、第17条、第18条及び第19条は適用されない(第20条)。

(2) 市場支配的地位の濫用

市場支配的地位を有する事業者は、当該市場支配的地位を濫用して、競争を排除又は制限してはならない(第7条)。

市場支配的地位とは、「事業者が関連市場において、商品の価格、数量若しくはその他の取引条件を支配することができる、又は他の事業者による関連市場への参入を阻害し、若しくは参入に影響を与えることができる、市場における地位」をいう(第22条)。

なお、「他の事業者による関連市場への参入を阻害し、若しくは参入に影響を与えることができる」とは、他の事業者の関連市場への参入を排除すること、合理的な時期までの関連市場への参入を遅らせること、又は当該関連市場へ他の事業者を参入させたとしても参入コストを大幅に上昇させることにより効果的な市場競争の展開を困難とさせることを含む。

ア 市場支配的地位の認定

事業者が市場支配的地位を有するか否かの認定は、当該事業者の関連市場における市場占有率及び競争状況、販売市場又は原材料調達市場に対する支配力、当該事業者の財政的及び技術的状況、他の事業者の当該事業者に対する取引依存度、関連市場への参入の難易度等を考慮する(第23条)。

イ 市場支配的地位の推定

事業者が以下のいずれかの要件に該当する場合、当該事業者は市場支配的地位を有するものと推定される(第24条)。

(ア) 単独の事業者の市場占有率が2分の1に達している場合

(イ) 2つの事業者の市場占有率の合計が3分の2に達している場合

(ウ) 3つの事業者の市場占有率の合計が4分の3に達している場合

なお、(イ)又は(ウ)に該当する場合においても、そのうちのいずれかの事業者の市場占有率が10分の1に満たないときには、当該事業者は市場支配的地位を有する事業者であるとは推定されない。また、市場支配的地位を有すると推定された事業者であっても、市場支配的地位を有するものではないことを証明する証拠がある場合には、当該事業者が市場支配的地位を有するものとは認定されない(第24条)。

ウ 濫用行為の例(第22条)

(ア) 不公平な高価格で商品を販売し、又は不公平な低価格で商品を購入すること

(イ) 正当な理由なく、原価を下回る価格で商品を販売すること

(ウ) 正当な理由なく、取引先に対して取引を拒絶すること

(エ) 正当な理由なく、取引先に対して排他条件付取引又は拘束条件付取引を課すこと

(オ) 正当な理由なく、商品の抱き合わせ販売又は不合理な取引条件を付加すること

(カ) 正当な理由なく、取引条件における差別的待遇を行うこと

また、市場支配力地位を有する事業者が、データやアルゴリズム、技術又はプラットフォーム規則等を利用して、上記の行為を行うことも禁止されている。

なお、ここでいう「正当な理由」とは、以下が含まれる。

(a) 産品の安全の要請を満たすため必要である場合

(b) 知的財産権を保護するために必要である場合

(c) 取引の実施のための特定の投資を保護するために必要である場合

(d) 行為が正当なその他の理由を有していることを証明できる場合

(3) 企業結合(事業者集中)

競争を排除又は制限する企業結合又はその可能性のある企業結合については、国務院独占禁止法執行機関によって、当該企業結合を禁止する決定が行われる(第34条)。ここでいう企業結合とは、①合併、②株式又は資産の取得による他の事業者の支配権の取得、③契約等による他の事業者の支配権の取得、又は他の事業者に対して決定的な影響を与え得るようになることとされる(第25条)。ただし、国務院独占禁止法執行機関は、事業者が、競争促進的な影響が競争減殺的な影響を明らかに上回ること、又は社会及び公共の利益に適合するものであることを証明することができた場合には、企業結合を禁止しない旨の決定を行うことができ(第34条)、また、禁止されない企業結合に対して、競争減殺的な影響を軽減するための制約条件を付加する決定を行うことができる(第35条)。

ア 届出義務

企業結合が国務院の定める届出基準(下記イ参照)のいずれかを満たす場合は、事業者は国務院独占禁止法執行機関に対して事前の届出を行わなければならない(第26条及び「国務院事業者集中届出基準に関する規定」(2008年8月3日国務院令第529号。以下「国務院令第529号」という。※2023年4月現在改正作業中)第3条)。また、届出基準に達していなくとも、企業結合が競争を排除、制限するおそれのあることを証明する証拠がある場合には、国務院独占禁止執行機関は事業者に届出を求めることができる(第26条)。ただし、企業結合を行う事業者が親子関係にある場合又は共通の親会社を持つ場合は(それぞれ50%以上の出資関係)、国務院独占禁止法執行機関に対する届出は行わなくてよい(第27条)。

なお、届出に係る手数料は設けられていない。

イ 企業結合の届出基準(以下の記載は、国務院令第529号改正案の意見募集段階のものであり、成案ではない。)

(ア) 企業結合を行う全ての事業者の直近会計年度における全世界の売上高の合計が120億元を超え、かつ、そのうち2以上の事業者の直近会計年度における中国国内での売上高がそれぞれ8億元を超える場合(国務院令第529号第3条第1項)

(イ) 企業結合を行う全ての事業者の直近会計年度における中国国内での売上高の合計が40億元を超え、かつ、そのうち2以上の事業者の直近会計年度における中国国内での売上高がそれぞれ8億元を超える場合(国務院令第529号第3条第2項)

(ウ) (ア)又は(イ)に該当しないものの、企業結合を行う事業者の中の1社の前会計年度における中国国内での売上高が1000億元を越え、かつ、企業結合を行う他の事業者の市場価格(評価額)が8億人民元を超え、当該事業者の前会計年度における中国国内での売上高が全世界での売上高に占める割合が3分の1を越える場合(国務院令第529号第4条)

ウ 届出前の対応

正式な届出を行う前に、企業結合を行う事業者は、当該企業結合の届出に関する問題について、国家独占禁止局に相談することができる(「事業者集中簡易案件届出に関する指導意見」(以下「簡易審査届出指導意見」という。」)第9条)。

また、予定する申請が簡易案件(下記キ参照)に該当するか否か事前に相談することもできる(簡易審査届出指導意見第1条)。

エ 企業結合審査

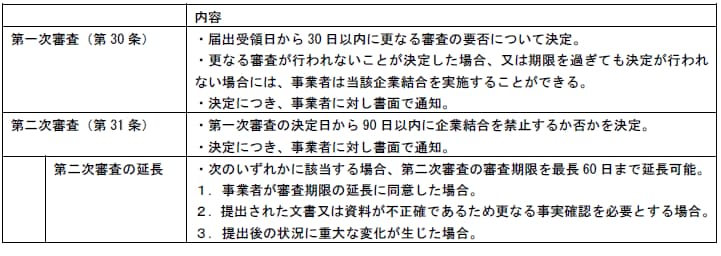

国務院独占禁止法執行機関が実施する企業結合審査においては、第一次審査のほか、必要に応じて第二次審査が実施される(下表参照)。事業者はこれらの審査による決定が行われるまで企業結合を実施することはできない。

なお、国務院独占禁止法執行機関は、次のいずれかに該当する場合には、審査期限の計算を中断することができる(第32条)。

(ア) 事業者が規定に従った文書や資料の提出をしていないために、審査業務を進めることができない場合。

(イ) 企業結合審査に対して重大な影響を有する新しい状況等が出現し、確認をしなければ審査業務を進めることができない場合。

(ウ) 企業結合に対して付加する制限的条件について更なる評価が必要であり、かつ、事業者が中断申請書を提出した場合。

オ 企業結合審査における考慮要素

企業結合の審査においては、①市場占有率及び市場支配力、②市場集中度、③市場参入及び技術進歩に与える影響、④消費者及び他の関連する事業者に与える影響、⑤国民経済の発展に与える影響等について考慮される(第33条)。

カ 外国事業者が参加する企業結合

外国事業者による国内事業者の買収又はその他の方法による企業結合への参加が、国家の安全にかかわる場合には、独占禁止法の規定により当該企業結合の審査を実施するほか、国家の関連規定に基づいて国家安全審査を実施しなければならないとされている(第38条)。同審査の具体的な審査範囲、手順等に関しては、「外国投資者による国内企業の買収に対する安全審査制度の構築に関する国務院弁公庁通知」(2011年国弁発6号)、「外国投資者による国内企業の合併・買収の安全審査制度の実施にかかわる商務部規定」(商務部公告2011年第53号)に定められている。

キ 簡易案件

以下のいずれかに該当する企業結合案件は、通常の企業審査より簡略化した方法によって処理される簡易案件とみなされ、通常の申請書に代えて、簡易申請書を使用して届出を行うことができる(「事業者集中審査規定」(2023年3月10日国家市場監督管理総局令第67号))第19条、簡易審査届出指導意見第2条)。

① 同一の関連市場において、企業結合を行う全ての事業者の市場シェアの合計が15%未満

② 上流下流関係にある事業者の企業結合では、上流市場及び下流市場における市場シェアがいずれも25%未満

③ 同一の関連市場又は上流下流関係にない事業者の企業結合では、関係する市場における市場シェアがいずれも25%未満

④ 国外で設立した合弁会社に関して、当該会社が国内で経済活動に従事しない場合

⑤ 国外事業者の株式又は資産の買収に関して、当該国外事業者が国内で経済活動に従事しない場合

⑥ 二以上の事業者によって共同支配されている合弁企業に関して、当該企業結合によりその内の一又は複数の事業者に支配されることとなる場合

(4) 行政権力の濫用による競争の排除及び制限

行政機関又は法令の授権により公共事務を管理する権限を有する組織(以下「行政機関等」という。)は、行政権力を濫用して、競争の排除又は制限をしてはならない(第10条)とされ、以下の行為が禁止されている。

ア 特定の事業者が提供する商品のみを取り扱い、売買し、又は使用することができるよう、事業者その他の組織又は個人の行為を制限するなどの行政機関等の行為(第39条)

イ 事業者との間で契約を締結する等の方法を通して、他の事業者の関連市場への参入を妨害し又は不平等な取扱いをして、競争を排除又は制限する行政機関等の行為(第40条)

ウ 他の地域の商品に対して差別的な価格設定、差別的な検査基準等を設けるなどにより、地域間における商品の自由な流通を妨げる行政機関等の行為(第41条)

エ 事業者に対して差別的な資格要件又は審査基準を設定するなどの方法により、当地における入札への応募及びその他の事業活動への参加を排斥又は制限する行政機関等の行為(第42条)

オ 当地の事業者と比べて不平等な待遇をするなどの方法により、他の地域の事業者が当地における投資若しくは支店を設立することを排斥し、制限し又は実質的に強制する行政機関等の行為(第43条)

カ 独占禁止法で定める独占的行為を行うよう事業者に強制し又は実質的に強制する行政機関等の行為(第44条)

キ 競争を排除又は制限する内容を含む規則を制定する行政機関等の行為(第45条)

5 法執行手続

(1) 独占的行為と疑われる行為に対する手続

ア 調査国務院独占禁止法執行機関は、独占的行為(第3条)と疑われる行為について調査を行う(第46条)。調査を行う際には、事前に国務院独占禁止法執行機関の主要責任者に書面で報告し承認を得た上で、①調査対象事業者及び関連場所への立入検査、②調査対象事業者、利害関係者又はその他の関連する組織若しくは個人(以下「調査対象事業者等」という。)に対する質問及び関連する状況について説明の要求、③調査対象事業者等の会計書類、契約書、電子データ等の閲覧及び複写、④証拠物の封印及び押収、⑤事業者の銀行口座の調査等の措置を採ることができる(第47条)。

調査対象事業者等は、国務院独占禁止法執行機関の法に基づく職責の履行に協力しなければならず、同執行機関の調査を拒否し又は妨害してはならない(第50条)。国務院独占禁止法執行機関が実施する審査又は調査に対して、調査対象事業者等が、資料又は情報の提供を拒否した場合、虚偽の資料又は情報を提供した場合、証拠の隠匿、廃棄若しくは移転等の調査の拒否又は妨害行為を行った場合には、国務院独占禁止法執行機関は、当該事業者等に対して是正を命じなければならない。

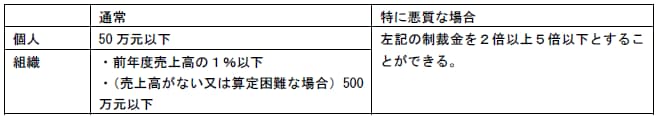

国務院独占禁止法執行機関は、これらの行為が行われた場合、個人並びに事業者及びその他の組織に対して下表の制裁金を課すことができるほか、当該行為が犯罪を構成する場合には、独占禁止法に基づき刑事責任を追及することができる(第62条、第67条)。

なお、調査対象事業者及び利害関係者は、意見陳述の権利を有する(第51条)。

イ 決定

国務院独占禁止法執行機関は、独占的行為と疑われる行為について調査を行い、事実確認を行った上で独占的行為の成立を認めた場合には、独占禁止法に基づき処理の決定を行わなければならない(第52条)。

なお、調査対象事業者等が、国務院独占禁止法執行機関が許可した期間内に具体的措置を採って当該行為の結果を解消することを承諾した場合には、国務院独占禁止法執行機関は、調査の中止を決定することができる(第53条)。ただし、競争者間における、価格や生産、販売数量の制限、市場分割等には適用されない。

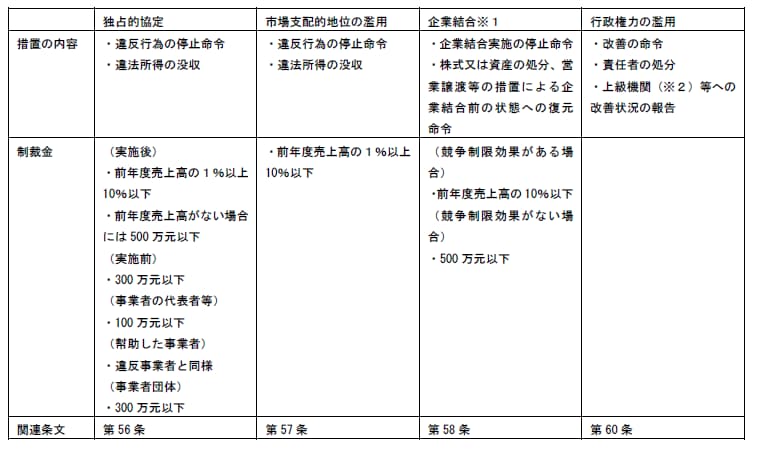

ウ 措置

国務院独占禁止法執行機関は、独占禁止法に規定される禁止行為が行われた場合、各行為について下表のとおり措置を採る。

なお、価格以外に関する独占的協定又は支配的地位の濫用については、自主的に違反行為をやめた場合に、当該事業者に対する処分が減免される場合がある。

一方、情状が特に重く、影響が特に劣悪で、特に重い効果をもたらしている場合には、下表それぞれの制裁金額を2倍以上5倍以下にすることができる(第63条)。

※1 第34条によって、企業結合が禁止されたにもかかわらず、事業者が企業結合を行った場合等。

※2 例えば市政府が行政権力を濫用した場合、省政府が上級機関に該当する。

(2) 不服申立て

国務院独占禁止法執行機関が行った企業結合を禁止する決定(第34条)又は企業結合に対して制限的な条件を付加する決定(第35条)に不服がある場合には、事業者は、独占禁止法に基づき行政不服審査を申し立てることができる。行政不服審査の決定に対して更に不服がある場合には、独占禁止法に基づき行政訴訟を提起することができる(第65条)。

国務院独占禁止法執行機関が行ったその他の決定に不服がある場合には、独占禁止法に基づき行政不服審査を申し立て、又は行政訴訟を提起することができる(第65条)。

(3) 民事責任

事業者は、独占的行為を行って他者に損失を生じさせた場合には、独占禁止法に基づき民事責任を負う(第60条)。事業者が独占的行為を行い、社会及び公共の利益に損害を与えた場合は、区設置市級以上の人民検察院は、独占禁止法に則り民法院に対して民事応益訴訟を提起することができる(第60条)。そして、人民法院(裁判所)は、独占禁止法の要件及び民事訴訟法第108条(訴訟提起の要件)で規定される受理要件を満たす訴訟は、受理し、審理を行わなければならない(「「中華人民共和国独占禁止法」の真摯な学習及び徹底を行うための最高人民法院通知」(2008年法発23号))。

独占的行為による損害を被った場合、又は契約内容若しくは事業者団体の規約等が独占禁止法に違反した場合において、原告は、紛争が発生した自然人、法人又は非法人組織であり(「独占禁止法上の民事紛争事件の審理における法の適用に関する若干の問題に関する最高人民法院規定」(2022年11月18日最高人民法院公表。以下「法院規定」という。※2023年4月現在改正作業中)第1条)、訴訟は、原告が独占禁止法に基づいて人民法院に直接提起する、又は国務院独占禁止法執行機関による独占的行為認定後の処理決定の効力発効後に提起される(法院規定第2条)。

原則として、訴訟の第一審は、知的財産法院及び最高人民法院が指定する中級人民法院が管轄し、第二審は最高人民法院が管轄する(二審制)。

(4) リーニエンシー

事業者が国務院独占禁止法執行機関に対して、自己の行った独占的協定の締結に関する事情を自主的に報告し、かつ、重要な証拠を提供した場合においては、国務院独占禁止法執行機関は、当該事業者に対する制裁金を軽減し又は免除することができる(第56条)。制裁金減免の要件及び内容については次のとおりである。

締結した独占的協定の関連状況を自発的に報告し、かつ、重要な証拠(「重要な証拠」とは、国務院独占禁止法執行機関による調査の開始又は独占協定の認定に重要な作用を果たす証拠を指す。)を提供した事業者のうち、①最初の報告者に対しては、処分を免除又は80%を下回らない範囲で制裁金を軽減すること、②2番目の報告者に対しては、30%から50%までの範囲で制裁金を軽減すること、③3番目の報告者に対しては、20%から30%までの範囲で制裁金を軽減すること、また、④それよりも後の報告者に対しては20%以下の範囲で制裁金を減額することができる。

(中華人民共和国独占禁止法調査報告書(逐条解説を含む。ただし、2022年の改正前のもの。)はこちら(PDF:403KB)を御参照ください。)

※PDFファイルの著作権は、公正取引委員会と中国政法大学国際法学院戴龍准教授との共有です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Readerのダウンロードへ

Adobe Readerのダウンロードへ