食品の原材料メーカー2社が,運送コスト削減のため,遠隔地向け製品について相互的OEM供給を行うことは,独占禁止法上問題ないと回答した事例。

1 相談者

A社(食品の原材料メーカー)

2 相談の要旨

(1) A社及びB社は,食品の原材料となる甲製品のメーカーである。

甲製品については,A社が約4割のシェアを有するが,その他にも約2割のシェアを有するメーカーなど有力なメーカーが複数存在し,B社のシェアは5%強である。

(2) 甲製品のほとんどのメーカーは,国内に1工場のみを有しており,そこから全国に製品を供給している。また,甲製品メーカーは,甲製品の需要の大部分を占める大手食品メーカーの本社とそれぞれ契約を行い,各メーカーが食品メーカーとの間で決めた価格で取引している。

(3) 甲製品は,製造日から数週間以内に衛生管理及び温度管理された冷蔵トラックで運送する必要があり,運送コストが大きい。このため,A社は,運送コストを削減するため,B社との間で,相互にOEM供給を行うことを検討している。

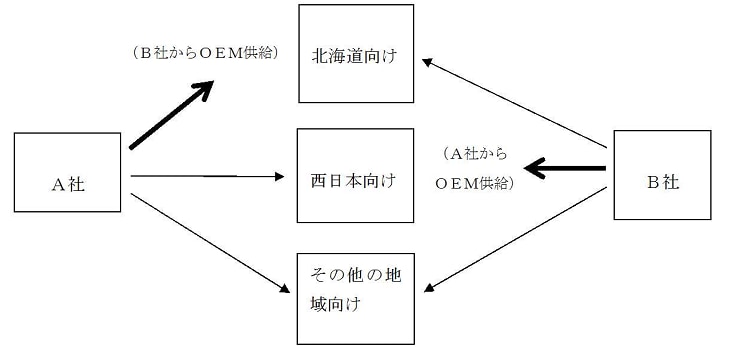

この具体的な内容としては,A社は近畿地区に工場を有し,一方,B社は北海道に工場を有しているため,A社は,北海道の取引先向けの甲製品の半分の量をB社からOEM供給を受け,B社は,西日本の取引先向けの甲製品をA社からOEM供給を受けるというものである。

なお,B社は,営業基盤である北海道向けの販売量が多く,遠隔地である西日本向けは少ない。

(4) OEM供給を受ける数量は,A社は自社販売数量の数%,B社は自社販売数量の10%程度である。 A社の近畿地区工場及びB社の北海道工場とも製造を受託できる生産余力があることから,相互にOEM供給を行うことが十分に可能である。また,甲製品の販売は,従来どおり独自に行い,互いに販売価格や取引先などには一切関与しない。

なお,A社の場合,甲製品の販売価格のうち,製造コストは5割以上を占め,運送コストは1割程度という割合になっている。

以上のように相互にOEM供給を行うことは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

競争関係にあるA社とB社が,相互にOEM供給を行おうとするものであることから,本件は,不当な取引制限の観点から検討する。

(1) 事業者が,他の事業者と共同して,製品の価格,数量等競争手段を相互に制限することにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には,不当な取引制限に該当し,違法となる。[独占禁止法第3条(不当な取引制限)]

(2) 相談の場合において,A社とB社(以下「2社」という。)は5割弱のシェアを有し,甲製品について相互にOEM供給を行うことにより,製造コストなど企業活動を行う上で重要な情報を互いに知り得ることになるが,

ア 2社が相互にOEM供給する数量は,それぞれ自社販売数量の数%ないし10%程度にすぎず,コストの共通化によって販売分野での競争が減殺されるおそれは小さいこと

イ 2社は,従来どおり独自に販売を行い,互いに販売価格や取引先などには一切関与しないとしていること

ウ 甲製品市場については,有力な競争事業者が複数存在していること

エ 仮に相互にOEM供給を行うことにより,生産能力を上回ることになれば,2社の間において生産数量の調整を行う必要が生じ,競争を制限するおそれがあるが,相談の場合においては,2社において甲製品の製造を受託できる生産余力があり,生産能力を上回ることはないこと

から,2社が相互にOEM供給を行うことは直ちに甲製品の販売分野における競争を実質的に制限するものとはいえず,独占禁止法上問題ないと考えられる。

4 回答の要旨

A社がB社との間で,甲製品について相互に相談のOEM供給を行うことは,現在の市場の状況から判断すれば,独占禁止法上問題ない。