輸送用機械メーカー4社が、共同して技術研究組合を設立し、当該組合において二酸化炭素を排出しない燃料を使用する新技術に関する基礎研究を共同して実施し、研究成果を共有することについて、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

輸送用機械メーカー4社

2 相談の要旨

⑴ 輸送用機械メーカー4社(以下「4社」という。)は、輸送用機械Aの製造販売業を営む事業者である。我が国における輸送用機械Aの製造販売分野における4社の市場シェアの合計は、約90%である。

⑵ア 輸送用機械業界においては、グリーン社会を実現するために二酸化炭素を排出しない輸送用機械を開発することが重要課題になっている。当該課題に対応するため、二酸化炭素を排出しない燃料を使用する新技術(以下「本件新技術」という。)を搭載した輸送用機械Aの開発が検討されている。

イ 本件新技術は、現時点では確立されていない技術であり、まずは本件新技術に関して観察可能な事実や現象についての知識を得るための基礎研究が必要であるところ、当該研究に係る課題は多く、多くの人的資源と資金が必要となるため、1社が単独で取り組むには難しい状況にある。

⑶ そこで、4社は、本件新技術に関する基礎研究を共同で実施し(以下「本件共同研究」という。)、研究成果を共有するため、次の取組を検討している。

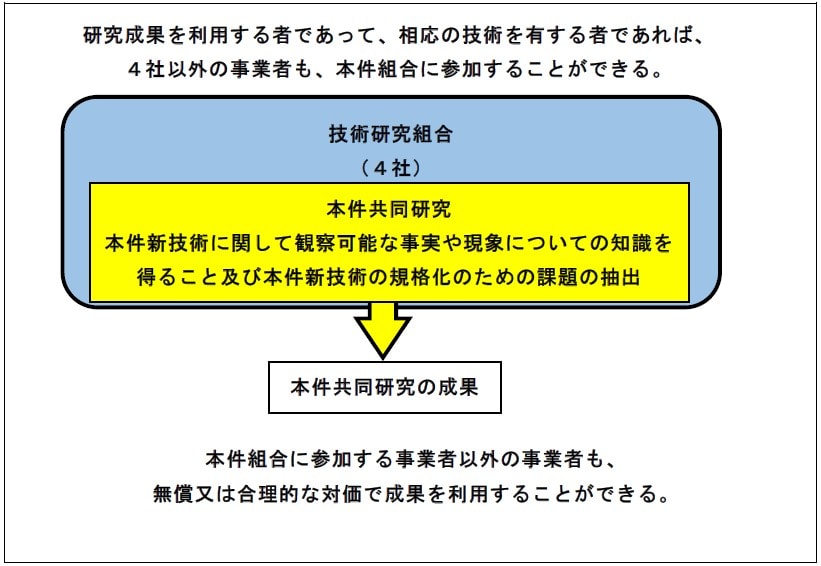

ア 4社は、共同して、技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合(以下「本件組合」という。)を設立する。本件組合の行う研究成果を事業に利用する者であって、本件新技術開発に関する相応の技術を有する者であれば、4社以外の事業者も、本件組合に参加することができる。

イ 本件共同研究の内容は、本件新技術に関して観察可能な事実や現象についての知識を得ること及び本件新技術の規格化のための課題の抽出に限られる。

ウ 本件共同研究によって得られた成果については、本件組合に参加する事業者は無償で利用することができる。また、本件組合に参加する事業者以外の事業者も、権利者からの実施許諾により、無償又は合理的な対価で当該成果を利用することができる。

なお、4社又は4社以外の事業者は、本件共同研究の成果を利用した次工程の研究開発並びに輸送用機械Aの開発及び製造を各社の自由に行うことができる。

エ 本件共同研究の実施期間は5年間とする。

なお、本件共同研究とは別に、4社が単独で又は他の事業者と共同で、本件共同研究と同様の研究を行ったり、本件共同研究以外の研究を行ったりすることに対して、制限を課さない。

このような4社の取組(以下「本件取組」という。)は、独占禁止法上問題となるか。

○本件取組の概要図

3 独占禁止法上の考え方

⑴ア 事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することは、不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項)に該当し、独占禁止法上問題となる(独占禁止法第3条)。

また、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することは、私的独占(独占禁止法第2条第5項)に該当し、独占禁止法上問題となる(独占禁止法第3条)。

イ 事業者が、グリーン社会の実現に向けた技術を生み出すため、競争関係にある事業者と共同で基礎研究、応用研究又は開発研究を行い、その技術を用いて新たな製品を開発することが考えられる。このような共同研究開発は、多くの場合、市場における競争に影響を与えないような少数の事業者間で行われており、独占禁止法上問題なく実施できるものが多い。また、温室効果ガスの削減といういわゆる外部性への対応を目的とする場合には、研究に係るリスク、コスト等に鑑みて単独で行うことが困難な場合が少なくなく、共同化は研究開発活動を活発で効率的なものとし、技術革新を促進するものであって、競争促進効果を有する場合も多く、そうした場合について独占禁止法上問題となる可能性は低い。

一方、例えば、研究開発の対象となる技術を利用した製品の市場において競争関係にある事業者の大部分が、各参加者が単独でも行い得るにもかかわらず共同研究を実施し、参加者間で研究開発活動を制限し、技術市場又は製品市場における競争が実質的に制限される場合等には、その研究開発の共同化は独占禁止法第3条(不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項))等の問題となり得ると考えられる(共同研究開発ガイドライン第1-1(基本的考え方)、グリーンガイドライン第1-3⑵イ(ア)(共同研究開発))。

このため、共同研究開発に係る独占禁止法上問題となるか否かの検討に当たっては、まず、競争制限効果の有無及び程度について、以下の点を考慮して検討が行われる(共同研究開発ガイドライン第1-2⑴(判断に当たっての考慮事項)、グリーンガイドライン第1-3⑵イ(ア)(共同研究開発))。

① 共同研究開発の参加者の数、市場シェア等

研究開発の共同化に関連する市場としては、製品とは別に成果である技術自体が取引されるので、技術市場も考えられる。技術市場における競争制限の判断に当たっては、参加者の当該製品についての市場シェア等によるのではなく、当該技術市場において研究開発の主体が相当数存在するかどうかが基準となる。

② 共同研究開発の性格(基礎研究、応用研究、開発研究の別等)

研究開発は、段階的に基礎研究、応用研究及び開発研究に類型化することができるが、この類型の差は共同研究開発が製品市場における競争に及ぼす影響が直接的なものであるか、間接的なものであるかを判断する際の要因として重要である。特定の製品開発を対象としない基礎研究について共同研究開発が行われたとしても、通常は、製品市場における競争に影響が及ぶことは少なく、独占禁止法上問題となる可能性は低い。

③ 共同研究開発の必要性(コストの分担等)

④ 共同研究開発の対象範囲、期間等(対象範囲や期間が必要以上に広汎に定められていないか等)

なお、研究開発の共同化自体が独占禁止法上問題とならない場合であっても、参加者の市場シェアの合計が相当程度高く、規格の統一又は標準化につながる等の当該事業に不可欠な技術の開発を目的とする共同研究開発において、ある事業者が参加を制限され、これによってその事業活動が困難となり、市場から排除されるおそれがある場合に、例外的に研究開発の共同化が独占禁止法上問題となることがある(私的独占(独占禁止法第2条第5項)等)(共同研究開発ガイドライン第1-2⑵(判断に当たっての考慮事項))。

⑵ア まず、本件共同研究が、本件新技術に係る技術市場又は輸送用機械Aに係る製品市場における競争に与える影響について検討する。

(ア) 二酸化炭素を排出しない燃料を使用する技術の研究開発は輸送用機械A以外の輸送用機械業界においても国内外で行われており、本件新技術に係る顕在的又は潜在的な研究開発の主体は相当数存在すると考えられる。

(イ) 本件共同研究は、グリーン社会の実現に向けた技術を生み出すための研究で、本件新技術の基礎研究に関するものであり、特定の製品開発を対象とするものではないため、参加者間で製品の開発競争が損なわれる可能性は低い。

(ウ) 本件共同研究は、1社が単独で当該研究に取り組むには難しい状況にあることから、共同して行う必要があると認められる。

(エ) 本件共同研究の対象範囲は本件新技術の基礎研究に限られ、実施期間は5年間に限定されていて、対象範囲や期間が必要以上に広汎に定められていない。

(オ) 以上の状況を総合的に勘案すれば、我が国における輸送用機械Aの製造販売分野における4社の市場シェアの合計は約90%に上ることを考慮しても、本件取組によって本件新技術に係る技術市場又は輸送用機械Aに係る製品市場における競争が実質的に制限されることにはならない。

イ 次に、本件取組については、基礎研究に関するものではあるものの、二酸化炭素を排出しない輸送用機械Aの製造に不可欠な技術の開発に結び付く可能性もあるところ、4社以外の輸送用機械Aメーカーが本件新技術に係る技術市場又は輸送用機械Aに係る製品市場から排除されるおそれの有無について検討する。

(ア) 4社以外の事業者は、本件組合の行う研究成果を事業に利用する者であって、本件新技術開発に関する相応の技術を有する者であれば、本件組合に参加することができる。

(イ) 本件組合に参加した事業者以外の事業者も、本件取組による研究の成果を無償又は合理的な対価で利用することができる。

(ウ) 以上から、本件取組によって4社以外の輸送用機械Aメーカーが本件新技術に係る技術市場又は輸送用機械Aに係る製品市場から排除されることにはならない。

ウ 以上によれば、本件取組は独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答

本件取組は、独占禁止法上問題となるものではない。