平成19年8月3日

公正取引委員会

第1 調査の目的及び調査方法

教科書の流通については,供給網が固定化していて,新規参入がほとんどなく,競争が行われていないのではないかとみられている。また,供給業務に係る供給手数料の水準が,ほとんどすべての取引において固定化されているほか,教科書供給に関わる様々な取引慣行等も長年にわたって基本的に変わらず,関係方面から,時代の変化に即したより効率的な方法が講じられるようにするべきではないかといった指摘がなされている状況にある。

そこで,教科書の供給に係る流通実態を調査し,競争政策上の観点から提言を行うことを目的として本調査を行った。

具体的には,都道府県教育委員会,教科書発行者,特約供給所,取次供給所,学校等へのアンケート及びヒアリング調査を実施した。

第2 調査報告書のポイント

1 教科書供給の制度及び実態

- 文部科学大臣は,都道府県教育委員会から報告された教科書の需要数を基礎にして教科書発行者に発行すべき教科書の種類及び部数を指示(発行の指示)し,指示を承諾した教科書発行者は,教科書を各学校に供給(「完全供給」を含む。)するまで,発行の責任を負うとされている。また,教科書発行者は,この完全供給義務を履行するため,教科書を発送した後で発生した各学校の教科書需要数の変動へ対応するための業務(供給ルート上での教科書在庫の照会,配送等。以下「過不足調整等」という。)を行う必要がある。

- 教科書発行者及び大取次は,学校までの教科書の供給を含む教科書供給業務を都道府県単位に存在する特約供給所のみに委託し,特約供給所は教科書供給業務を取次供給所のみに委託しており,それ以外の物流事業者には委託を行っていない。

2 教科書供給業務における問題点

- 教科書供給システムが,無償給与制度が実施された昭和38年以降,長年にわたって基本的にほとんど変わっていない。

- 現在の教科書供給システムにおいては,過不足調整等が必ずしも万全に行われていない。

- 教科書の供給手数料の水準が,ほとんどの取引において,長期にわたり固定化している。

3 競争政策上の観点からの提言

- 教科書供給にかかわる関係方面において,供給ルートの複線化という選択肢も含め,情報化,物流の合理化等,時代の変化に即したより効率的な教科書供給システムの構築に向けて更に検討を深めるべきである。例えば,転学生に教科書を給与する場合には学校がインターネット等を活用して教科書発行者に教科書を直接発注することや,学校が納入元の取次供給所を自主的に選択できるようにすることなどの検討を進めるべきである。

- このような検討を通じて,例えば,特約供給所-取次供給所とそれ以外の物流事業者との競争が行われることになれば,供給手数料の水準がコストに見合った水準に変更されていくことが期待できると考えられる。

第3 調査結果の概要

1 教科書の供給に関する制度の概要

(1) 教科書需要数の報告と発行指示

採択された教科書の必要数量(需要数)は,市町村教育委員会や各学校長から都道府県教育委員会を通じて毎年9月16日までに文部科学大臣に報告されることになっている。文部科学大臣は,報告された需要数を基礎にして教科書発行者に発行すべき教科書の種類及び部数を指示する。発行の指示を承諾した教科書発行者は,教科書を発行(製造・供給)する義務を負うものであり,教科書を各学校に供給するまで,発行の責任を負う。学校までの供給の中には,年度末において新学期の開始に間に合うよう,また,転学の際には転学した児童・生徒が転学先へ登校するまでに間に合うよう,児童・生徒一人一人へ必要な教科書を確実に給与できるように各学校に教科書を供給すること(「完全供給」という。)が含まれるとされている。このため,教科書発行者には,教科書を発送した後で発生した各学校の需要数の変動へ対応するための過不足調整等が必要となる。

(2) 学校からの納入指示

学校は,教科書発行者に対して,教科書の納入について,学年・科目ごとの冊数や納入期日を指示する(教科書)納入指示書を出すこととされている。

(3) 義務教育用教科書の無償給与

文部科学大臣は,採択された義務教育用教科書(国・公・私立の義務教育諸学校の全児童・生徒の使用する全教科の教科書)について,教科書発行者から教科書を購入し,児童・生徒に無償給与する。

(4) 義務教育用教科書の購入予算上の供給手数料

義務教育用教科書の購入予算のうち,特約供給所及び取次供給所が各学校へ教科書を供給するための費用(供給手数料)として,平成18年度は予算の15%(うち4%が特約供給所分,11%が取次供給所分)に当たる約59億円が計上されている。

2 教科書の供給に係る流通の構造

供給業務の委託ルートの概要

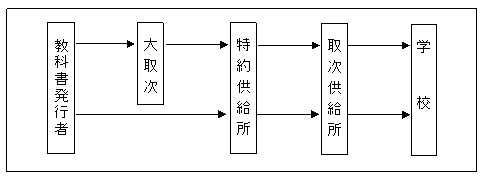

教科書発行者及び大取次は,学校までの教科書の供給を含む教科書供給業務を都道府県単位に存在する特約供給所に委託し,特約供給所は同供給業務を取次供給所に委託している。

図表1 教科書発行者の学校までの委託ルート

3 教科書の供給手数料

教科書発行者又は大取次が特約供給所に対して,特約供給所が取次供給所に対して,それぞれ支払う供給手数料が長期にわたって固定化されている。

4 教科書の供給に係る取引慣行

■ 教科書発行者等の教科書供給業務の委託取引の実態

教科書発行者(自ら荷造発送を行う設備を有していない教科書発行者から教科書供給業務の委託を受けている大取次を含む。)は,学校までの供給を含む教科書供給業務を,都道府県(東京都は6つのエリア)に各1箇所のみ存在する特約供給所のみに委託しており,それ以外の物流事業者には委託していない実態にある。

(1) 教科書発行者による供給に必要な情報(需要数,時期及び場所)の把握

教科書発行者は,文部科学大臣からの発行指示によって初めて需要数を把握するのではなく,あらかじめ,特約供給所からの情報提供により,需要数を把握している実態にある。

図表2 教科書需要数の報告・連絡

(2) 過不足調整等の実態について

転学に伴う注文から学校への納入まで2週間以上かかる例があったり,教科書発行者による過不足調整等のための予備の教科書の製造部数が限定されているために,学校からの注文を受けた特約供給所等が教科書発行者に注文しても入荷しないことがあるなど,過不足調整等が必ずしも万全に行われているとはいえない。

図表3 転学生用教科書の注文から納品までの期間(取次供給所)

(有効回答数:206)

(最短日数ごと,最長日数ごとに回答を並び替えて作成した。)

図表4 転学生用教科書の注文から納品までの期間(学校)

(有効回答数:100)

(最短日数ごと,最長日数ごとに回答を並び替えて作成した。)

(3) 取次供給所と学校との関係

取次供給所の中には,アンケート調査において,教科書供給業務受託契約の範囲外で任意に学校へ提供しているサービスについて,クラス別の仕分けを挙げる取次供給所が多いほか,児童・生徒一人一人の仕分けを挙げる取次供給所もあった。

5 まとめ

教科書供給業務における問題点

- 教科書供給システムが,無償給与制度が実施された昭和38年以降,長年にわたって基本的にほとんど変わっていない。

- 現在の教科書供給システムにおいて,過不足調整等が必ずしも万全に行われていない。

- 教科書の供給手数料の水準が,ほとんどの取引において,長期にわたり固定化。

![]()

《競争政策上の観点からの提言》

- 教科書供給にかかわる関係方面において,供給ルートの複線化という選択肢も含め,情報化,物流の合理化等,時代の変化に即したより効率的な教科書供給システムの構築に向けて更に検討を深めるべきである。例えば,転学生に教科書を給与する場合には学校がインターネット等を活用して教科書発行者に教科書を直接発注することや,学校が納入元の取次供給所を自主的に選択できるようにすることなどの検討を進めるべきである。

- このような検討を通じて,例えば,特約供給所-取次供給所とそれ以外の物流事業者との競争が行われることになれば,供給手数料の水準がコストに見合った水準に変更されていくことが期待できると考えられる。

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引調査室

電話03-3581-3372(直通)

ホームページ http://www.jftc.go.jp