平成20年6月10日

公正取引委員会

1 都市ガス事業分野においては,以前は事業への参入と価格が厳格に規制されていたが,平成7年以降,大口需要家向け小売分野の自由化を主な内容とする制度改革が行われた。公正取引委員会は,今回,都市ガス事業を対象として,制度改革の進展に伴う実態の変化等を把握するため,ガス事業者等に対するアンケート調査等を実施した。この過程においては,平成20年1月以降,政府規制等と競争政策に関する研究会(以下「規制研」という。)を開催して,調査結果を報告し,都市ガス事業の高コスト構造などこれまで指摘されてきた問題点の現状及び今後の改善策について,会員の意見を伺ってきたところである。今般,規制研の了承を得て,調査結果を取りまとめたので,報告書(別添1 都市ガス事業分野の取引実態調査について)として公表することとした(調査等の経緯は,別添2のとおり。)。

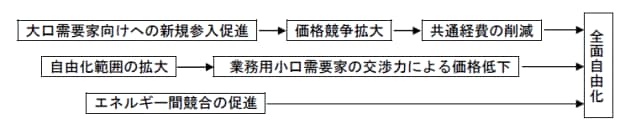

2 報告書では,都市ガス事業分野の全面自由化を最終的な目標に見据えた上で,目標に至る道程において採るべき措置を具体的に議論していく必要があるとして,次の提言を行っている。

(1) 大口需要家向け事業分野(既に自由化された分野)―新規参入の一層の促進

ア 同時同量制度の見直

現行の託送供給の枠組みの下では,託送供給依頼者(新規参入者)は,需要家の使用量との乖離率が1時間10%の変動範囲の量のガスを供給することとされ(同時同量制度),このため,多くの場合,リアルタイムで需要家の使用量を監視している。この点,一般ガス事業者は自らは必ずしもそのような監視を行っていないこと等の実態を踏まえると,計画値同時同量制度(需要家の使用量を想定した計画供給量と実際の供給量とが前記変動範囲に収まれば足りるとする制度)の適用範囲の拡大,前記変動範囲に係る現行の基準の見直し等を検討していくことが妥当である

イ 気化圧送原価の託送料金への配賦

気化圧送原価は,託送供給実施者のガス製造に関する費用としての側面も持っているにもかかわらず,現行のように,その全額をネットワークの圧力制御に要する費用に配分することは,その合理性に疑問がある。したがって,合理性のある原価配分のルールを定めるとともに,透明性のある手続の下で,解決を図ることが期待される。さらに,見直しに当たっては,一般ガス事業者の託送供給において超過利潤が発生していないか検証し,託送料金の水準の適正化につながるような形で検討を進めていくべきである。

ウ 新規導管の設置に係る規制について

新規導管の設置に係る現行の運用においては,主として一般ガス事業者の導管の設置状況という外形的な要件に基づき判断する基準がとられており,需要家に全体として不利益が生じない場合にも,変更又は中止命令の対象になるおそれがあるのではないかとの疑問がある。このため,新規導管の設置による費用増等と需要家利益とを総合的に勘案する形で,判断基準を改定することが必要であるとともに,個別の事案の判断に当たっては,両当事者に疎明させた上で,規制当局が中立的な立場から裁定を行うことが有効であると考えられる。

(2) 規制分野 ― 自由化範囲の拡大

制度改革後も,規制分野における高コスト構造や供給区域の既得権益化といった問題点は,基本的には解消されていない。このため,規制分野のうち,使用量の比較的大きい需要家向け小売分野から順次自由化することも検討すべきである。

(3) エネルギー間競合の促進

以上の措置を採っても,都市ガス事業者間の競争が十分確保できないおそれもあるため,他のエネルギーとの間の競合を促進することにより,都市ガス事業分野の全面自由化に向けた環境を整備すべきである。

3 公正取引委員会は,報告書で述べた観点から,今後の都市ガス事業分野における制度改革に関する議論を注視し,必要に応じ,提言等を行っていくこととする。

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局調整課

電話 03-3581-5483(直通)

ホームページ http://www.jftc.go.jp/