平成18年12月26日

公正取引委員会

第1 調査の目的・方法

公正取引委員会では,平成17年に制定した「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(以下「大規模小売業告示」という。)が施行されて一定の期間が経過したことを踏まえ,大規模小売業告示施行後の大規模小売業者と納入業者との取引実態を把握すること等を目的として,納入業者に対する書面調査及びヒアリング調査を実施し,実態調査報告書として取りまとめた。

第2 実態調査報告書のポイント

第3 調査結果の概要

1 全般の状況

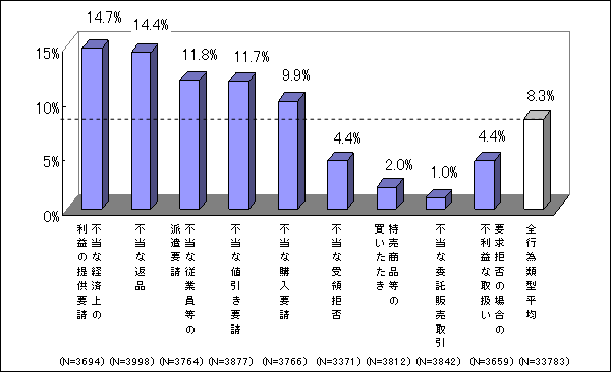

(1) 不当な行為又は要請の状況(行為類型別)

納入業者が,大規模小売業者から不当な行為又は要請を「受けたことがある」とする回答(注1)の多い行為類型をみると,不当な経済上の利益の提供要請が14.7%,不当な返品が14.4%,不当な従業員等の派遣要請が11.8%,不当な値引き要請が11.7%の順となっている。

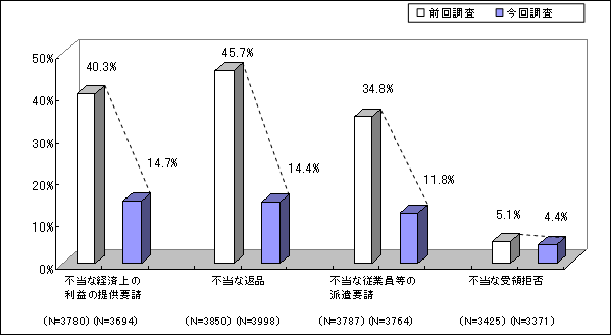

(2) 前回の調査との比較

不当な経済上の利益の提供要請,不当な返品及び不当な従業員等の派遣要請についてみると,納入業者が,これらの不当な行為又は要請を「受けたことがある」とする回答は,平成17年2月に公表した前回の調査結果(注2)から,それぞれ3分の1程度まで減少している。

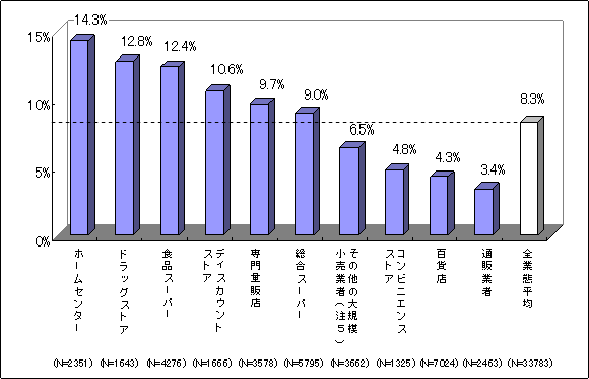

(3) 不当な行為又は要請の状況(業態別)

納入業者が,不当な行為又は要請を「受けたことがある」とする回答(注3)の多い取引先大規模小売業者の業態をみると,ホームセンター14.3%,ドラッグストア12.8%,食品スーパー12.4%,ディスカウントストア10.6%,専門量販店9.7%,総合スーパー9.0%の順(注4)となっており,比較的低価格販売を志向する業態の大規模小売業者において,納入業者に対する不当な行為又は要請が行われることがより多いという傾向がうかがわれる。

注1) 「特売商品等の買いたたき」とは,低価格納入の要請を受けた際に納入価格について「協議の機会は与えられなかった」とする回答,「不当な委託販売取引」とは,「不当な委託販売取引をさせられたことがある」とする回答である。また,「要求拒否の場合の不利益な取扱い」とは,不当な行為又は要請があったときに「断るようにしている」及び「告示を引き合いに出して断るようにしている」とする回答のうち「不当な要請を断ったことを理由として不利益な取扱いを受けたことがある」とする回答である。

注2) 「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書」(平成17年2月2日公表)。同報告書は,平成15年10月から平成16年9月を対象期間とし,納入業者1,415社(回答率23.6%)からの書面回答を分析している。

注3) 注1に同じ。

注4) これらの数値は,各行為類型の「不当な行為又は要請を受けたことがある」とする納入業者の回答数を業態別に合計したものを,各業態の有効回答数で除して求めたもの。

注5) 「その他の大規模小売業者」とは,生協,農協等である。

2 行為類型別の調査結果

(1) 不当な経済上の利益の収受等

ア 不当な経済上の利益の提供要請の内容

平成17年11月以降の取引において不当な経済上の利益提供要請を受けたことがあるとする納入業者が挙げる不当な要請の内容としては,「店舗の新規・改装オープンに際し,事前に協賛金の負担額,算出根拠,目的等について明確にすることなく,協賛金の負担を要請してきた」とする回答が44.5%と最も多い(複数回答)。

イ 平成17年11月以降の状況の変化

大規模小売業告示が施行された平成17年11月以降の取引において何らかの経済上の利益の提供要請を受けたことがあるとする納入業者に対し,不当な提供要請の状況に係る平成17年11月前後の変化を質問したところ,不当な提供要請は「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」とする回答の合計が17.5%,「かなり増えた」,「やや増えた」とする回答の合計が5.3%となっている。

ウ 負担条件の明確化の状況

平成17年11月以降の取引において何らかの経済上の利益の提供要請を受けたことがあるとする納入業者のうち,「負担の条件は明確になっていない」とする回答は35.2%,「負担の条件は明確になっているが,その条件と異なる要請がある」とする回答は10.5%となっている。

(2) 不当な返品

ア 不当な返品の内容

平成17年11月以降の取引において不当な返品を受けたことがあるとする納入業者が挙げる不当な返品の内容としては,「店舗又は売場の改装や棚替えに伴い不要となった商品を返品してきた」とする回答が58.5%と最も多い(複数回答)。

イ 平成17年11月以降の状況の変化

平成17年11月以降の取引において返品を受けたことがあるとする納入業者に対し,不当な返品の状況に係る平成17年11月前後の変化を質問したところ,不当な返品は「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」とする回答の合計が13.6%,「かなり増えた」,「やや増えた」とする回答の合計が1.9%となっている。

ウ 返品条件の明確化の状況

平成17年11月以降の取引において返品を受けたことがあるとする納入業者のうち,「返品の条件は明確になっていない」とする回答は23.8%,「返品の条件は明確になっているが,その条件と異なる返品がある」とする回答は10.8%となっている。

(3) 納入業者の従業員等の不当使用等

ア 不当な従業員等の派遣要請の内容

平成17年11月以降の取引において不当な従業員等の派遣要請を受けたことがあるとする納入業者が挙げる不当な要請の内容としては,「派遣費用を十分負担することなく棚卸・棚替え業務のため派遣要請があった」とする回答が57.6%と最も多い(複数回答)。

イ 平成17年11月以降の状況の変化

平成17年11月以降の取引において何らかの従業員等の派遣要請を受けたことがあるとする納入業者に対し,不当な派遣要請の状況に係る平成17年11月前後の変化を質問したところ,不当な派遣要請は「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」とする回答の合計が21.5%,「かなり増えた」,「やや増えた」とする回答の合計が3.3%となっている。

ウ 従業員等の派遣条件の明確化等の状況

平成17年11月以降の取引において何らかの従業員等の派遣要請を受けたことがあるとする納入業者のうち,「派遣の条件は明確になっていない」とする回答は38.1%,「派遣の条件は明確になっているが,その条件と異なる派遣要請がある」とする回答は6.9%となっている。

(4) 不当な値引き

ア 不当な値引き要請の内容

平成17年11月以降の取引において不当な値引き要請を受けたことがあるとする納入業者が挙げる不当な要請の内容としては,「取引先小売業者がセールで値引き販売するため要請してきた」とする回答が66.7%と最も多い(複数回答)。

イ 平成17年11月以降の状況の変化

平成17年11月以降の取引において商品納入後の値引き要請を受けたことがあるとする納入業者に対し,不当な値引き要請の状況に係る平成17年11月前後の変化を質問したところ,不当な値引き要請は「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」とする回答の合計が13.5%,「かなり増えた」,「やや増えた」とする回答の合計が2.8%となっている。

(5) 押し付け販売等

ア 不当な購入要請の内容

平成17年11月以降の取引において不当な購入要請を受けたことがあるとする納入業者が挙げる不当な購入要請の内容としては,「仕入担当者(仕入担当者の上司等仕入取引に影響を及ぼし得る者を含む。)が購入を要請してきた」とする回答が71.6%と最も多い(複数回答)。

イ 平成17年11月以降の状況の変化

平成17年11月以降の取引において何らかの購入要請を受けたことがあるとする納入業者に対し,不当な購入要請の状況に係る平成17年11月前後の変化を質問したところ,不当な購入要請は「今はなくなった」,「かなり減った」,「やや減った」とする回答の合計が24.2%,「かなり増えた」,「やや増えた」とする回答の合計が1.5%となっている。

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課

電話03-3581-3373(直通)

ホームページ http://www.jftc.go.jp