後発医薬品メーカーの団体が、当該医薬品メーカーの団体が属する連合会が調査して公表する出荷状況等のデータを基に分析を行い、それにより得られた医薬品の有効成分別の供給状況を概括的にまとめて整理し、公表する取組について、独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

X協会(後発医薬品メーカーの団体)

2 相談の要旨

⑴ X協会は、後発医薬品メーカーを会員とする団体である。X協会の会員は、後発医薬品の製造販売市場において、約70パーセントの市場シェアを占める。

Y連合会は、医薬品メーカーを会員とする団体により構成される連合会であり、X協会もその会員である。国内の医薬品を供給しているほとんど全ての医薬品メーカーは、Y連合会の傘下のいずれか又は複数の団体に所属している。

⑵ア 後発医薬品は、使用数量の割合[1]が約80パーセントとなるなど医療を支える重要な構成要素であるものの、増産対応が困難であるなどの産業構造上の課題もあり、供給不安が続いている。

イ 医薬品の品目別の出荷状況[2]は、Y連合会により公表されている。これは、医薬品の供給不安を解消する目的で、Y連合会が傘下団体の会員である医薬品メーカーを対象に、その取引先の卸売業者に対する医薬品の品目別の出荷状況の実態を調査した結果である。

また、医薬品の品目別の販売数量を調査して、そのデータを販売している事業者がおり、同データは業界で広く利用されている。

ウ 医薬品は、1つの有効成分につき複数の品目が薬価基準に収載されている場合がある。そのため、品目別に供給の実態を把握すると十分な供給がないように評価される場合があるものの、有効成分別に供給の実態を把握すれば当該有効成分を有する医薬品についての供給が安定していると評価できる場合もあることが指摘されている。

例えば、同一の有効成分を有する複数の品目について出荷停止等となった場合でも、当該有効成分を有する別の品目について販売数量の多い医薬品メーカー1社が需要全体を満たすのに十分な量を供給している場合、品目別に把握すると供給に不安が生じていると評価され得るものの、有効成分別に把握すれば供給に不安はないと評価できることがある。

このようなことから、X協会は、医薬品供給の正確な実態の把握には、有効成分別に供給の実態を把握する必要があると考えている。

[1] 後発医薬品が存在する医薬品全体を分母とした後発医薬品の使用数量の割合

[2] 卸売業者からの注文数量に対する出荷量の充足状況を定性的に表したもの

⑶ X協会は、後発医薬品の供給不安を解消する目的で、次の取組(以下「本件取組」という。)を検討している。

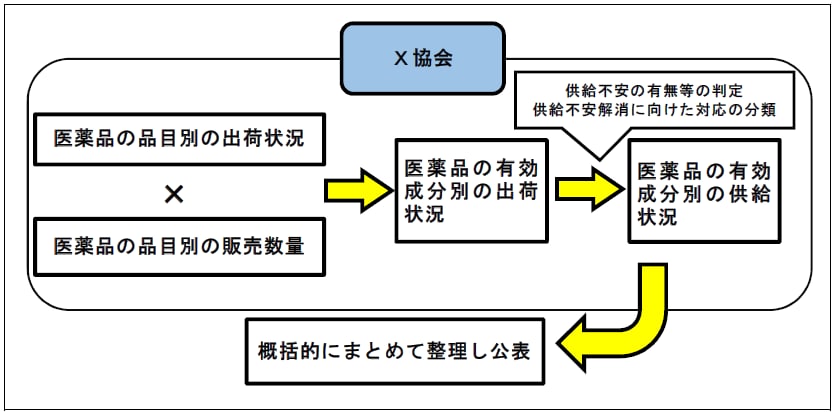

ア 後発医薬品を含む医薬品を対象として、Y連合会が公表している医薬品の品目別の出荷状況と、事業者により販売されている医薬品の品目別の販売数量を客観的に統計処理し、医薬品の有効成分別出荷状況を分析する。

イ 前記アで分析した医薬品の有効成分別出荷状況について、供給不安の有無等の把握を容易にするため、さらに、客観的基準に基づき供給不安の有無等を供給状況として判定する。供給状況が供給不安であると判定された有効成分については、供給不安解消に向けた対応についても分類する。

ウ 前記イの結果を概括的にまとめ、分かりやすく整理し、X協会のウェブサイトに公表する。

なお、X協会は、これらの作業を行うに当たり、情報を取り扱う者をX協会の職員1名とし、X協会の他の職員を含め後発医薬品メーカー等他の者に情報を提供しない措置を採る。

本件取組は、独占禁止法上問題となるか。

○本件取組の概要図

3 独占禁止法上の考え方

⑴ア 本件取組は、事業者団体が医薬品の有効成分別の出荷状況等を分析して供給状況として公表する取組であることから、関係する独占禁止法の条文は、第8条第1号である。

イ 事業者団体が、当該産業に関する商品知識、技術動向、経営知識、市場環境、産業活動実績、立法・行政の動向、社会経済情勢等についての客観的な情報を収集し、これを構成事業者や関連産業、消費者等に提供する活動は、当該産業への社会公共的な要請を的確にとらえて対応し、消費者の利便の向上を図り、また、当該産業の実態を把握・紹介する等の種々の目的から行われるものであり、このような情報活動のうち、独占禁止法上特段の問題を生じないものの範囲は広い(事業者団体ガイドライン第2-9(情報活動)⑴)。

しかしながら、事業者団体の情報活動を通じて、競争関係にある事業者間において、現在又は将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関して、相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる場合がある。このような観点から見て、構成事業者が供給し、又は供給を受ける商品又は役務の価格又は数量の具体的な計画や見通し、顧客との取引や引き合いの個別具体的な内容、予定する設備投資の限度等、各構成事業者の現在又は将来の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報について、構成事業者との間で収集・提供を行い、又は構成事業者間の情報交換を促進することは、独占禁止法違反となるおそれがある。このような情報活動を通じて構成事業者間に競争制限に係る暗黙の了解若しくは共通の意思が形成され、又はこのような情報活動が手段・方法となって競争制限行為が行われていれば、原則として独占禁止法第8条違反となる(事業者団体ガイドライン第2-9(情報活動)⑵)。

⑵ 本件取組は、

ア 後発医薬品の供給不安を解消するという社会公共的な要請に対応する目的から行われるものであること

イ 本件取組を行っても、次の理由から、後発医薬品メーカー間で後発医薬品の出荷に係る具体的な内容について相互に行動が予測可能になるような効果は生じず、後発医薬品メーカー間で競争制限に係る共通の意思の形成や競争制限行為が行われることにはならないこと

(ア) 本件取組で扱う情報は、既に公表されるなどして一般に利用可能なものであること

(イ) 本件取組の実際の作業に当たって、情報を取り扱う者は、1名だけであり、この者は、他の者に情報を提供しないとされていること

(ウ) 本件取組の結果として得られる医薬品の有効成分別の供給状況は、客観的に統計処理され概括的に示されるものであって、個別の後発医薬品の具体的な価格や出荷先等、後発医薬品メーカーの現在又は将来の事業活動に係る重要な競争手段の具体的な内容を含むものではないこと

から、独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答

本件取組は、独占禁止法上問題となるものではない。