令和6年12月16日

公正取引委員会

第1 背景

1 公正取引委員会は、価格転嫁円滑化に関する政府全体の施策である「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月27日 内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)に基づく取組の一環として、令和4年1月26日に「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を改正するとともに、令和4年2月16日、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ&A(以下「独占禁止法Q&A」という。)に、下記①又は②に該当する行為(以下「独占禁止法Q&Aに該当する行為」という。)が、独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の一つに該当するおそれがあることを明確化した。

| ①労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと ②労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと |

2 その後、独占禁止法Q&Aに該当する行為が疑われる事案や価格転嫁の状況等を把握するため、令和4年度に「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査」(以下「令和4年度調査」という。)を、令和5年度に「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(以下「令和5年度調査」という。)を実施した。

令和4年度調査及び令和5年度調査においては、主に次の取組を実施した。

⑴ 書面調査及び立入調査を実施し、独占禁止法Q&Aに該当する行為が認められた発注者に対して、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付した。また、令和5年度調査では、令和4年度調査において注意喚起文書の送付対象となった事業者4,030名に対するフォローアップ調査を実施した。

⑵ 前記⑴の書面調査を踏まえた個別調査の結果、相当数の取引先に対する協議を経ない取引価格の据置き等が認められた事業者について、価格転嫁の円滑な推進を強く後押しする観点から、その事業者名を公表した(令和4年度13名、令和5年度10名)。

令和5年度調査では、令和4年度において事業者名公表の対象となった13名に対するフォローアップ調査を実施したところ、当該13名は自主的に相当程度価格転嫁円滑化の取組を進めていると認められた。

⑶ 令和5年度調査においては、コスト構造において労務費の占める割合が高い業種に対して重点的に調査票を送付し、労務費の転嫁状況等を把握したところ、原材料価格やエネルギーコストと比べて労務費の転嫁が進んでいない結果となったことを踏まえ、令和5年11月29日に、内閣官房と公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(注1)(以下「労務費転嫁交渉指針」という。)を策定・公表した。その後、内閣官房は事業所管省庁に対し、合計1,873の業界団体へ労務費転嫁交渉指針の徹底と取組状況のフォローアップの実施を促すよう要請し、令和6年末にその進捗状況を確認することとしている。また、公正取引委員会としても、労務費転嫁交渉指針がより実効的なものとなるよう、全国8ブロックで企業向けの説明会を実施し、都道府県及び各種団体(商工会議所、商工会等)と連携し、各業界に対し、労務費転嫁交渉指針の周知に努めてきた。

3 令和6年度においては、労務費転嫁交渉指針に基づく発注者・受注者の行動をフォローアップすることにより労務費の転嫁円滑化の進捗状況を把握するとともに、引き続き独占禁止法Q&Aに該当する行為が疑われる事案に関する実態等を把握するため、「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(以下「令和6年度調査」という。)を実施し、今般、その結果を取りまとめた。

第2 令和6年度調査の手法

1 通常調査(調査対象期間:令和5年6月~令和6年5月)

令和6年6月、令和5年度調査の結果、コストに占める労務費の割合が高いこと又は労務費の上昇分の価格転嫁が進んでいないことが判明した業種21業種(注2)(以下「労務費重点21業種」という。)を含む43業種(注3)を調査対象業種とし、事業者11万名に対し、労務費転嫁交渉指針に沿って行動しているか、コスト上昇分の価格転嫁が適切に行われているかなどについて、受注者・発注者の双方の立場での回答を求める調査票を発送した(業種ごとの回答者数は別紙1参照)。

(注2)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/seiroushi/dai3/shiryou1.pdf (令和6年1月22日「政労使の意見交換」資料1)の27ページ記載の22業種のうち「地方公務」を除いた21業種。 (注3)調査対象業種43業種(別紙1参照)以外の業種の事業者に対しても調査票を発送している。2 令和5年度調査で注意喚起文書送付の対象となった8,175名に対するフォローアップ調査(調査対象期間:令和5年6月~令和6年5月)

令和6年6月、令和5年度調査で注意喚起文書送付の対象となった8,175名(以下「注意喚起対象8,175名」という。)に対し、コスト上昇分の価格転嫁が適切に行われているかなどについて、発注者の立場での回答を求める調査票を発送した(業種ごとの回答者数は別紙1参照)。

3 立入調査

前記1及び2の各書面調査の結果を踏まえ、令和6年8月から11月にかけて、独占禁止法Q&Aに該当する行為や、労務費転嫁交渉指針に沿った取組を行っていないことが疑われた発注者に対して、立入調査を369件実施した。

特に、労務費重点21業種の発注者(令和4年度及び令和5年度の2年度連続で注意喚起文書送付の対象となり、令和6年度調査においても独占禁止法Q&Aに該当する行為が疑われた発注者を含む。)に対し、重点的に立入調査を実施した。

4 労務費転嫁交渉指針に基づく労務費転嫁円滑化の積極的な取組に関する調査

前記1の書面調査の結果を踏まえ、労務費転嫁交渉指針を認知しており、かつ、労務費転嫁交渉指針に沿った取組を行っていると回答した発注者及び受注者のうち、87名に対し、労務費転嫁円滑化の取組状況を確認し、他の事業者の参考となる取組事例を聴取した(後記第3の1⑺及び別紙2参照)。

5 令和5年度に事業者名公表の対象となった10名に対するフォローアップ調査

令和6年5月以降、令和5年度において事業者名公表の対象となった10名(以下「事業者名公表10名」という。)から価格転嫁円滑化に関する取組状況等を聴取するほか、事業者名公表10名の受注者から価格転嫁の状況を聴取するなどした。

第3 令和6年度調査の結果

1 労務費転嫁交渉指針のフォローアップ結果

通常調査においては、労務費転嫁交渉指針のフォローアップとして、発注者・受注者の双方の立場で、労務費転嫁交渉指針の認知度、労務費の転嫁状況、労務費転嫁交渉指針に沿った取組の実施状況等についての設問を設け、回答を分析した。

⑴ 労務費転嫁交渉指針の認知度

令和6年5月末時点における労務費転嫁交渉指針の認知度については、「知っていた」と回答した者の割合が全体の48.8%、「知らなかった」と回答した者が51.2%であり、都道府県別では、東京都、神奈川県、愛知県、栃木県及び大分県で「知っていた」と回答した者が50%を超え、青森県、岩手県、和歌山県及び沖縄県が40%を下回った(別紙3-1参照)。業種別では、「知っていた」と回答した者の割合の上位5業種が放送業(74.1%)、輸送用機械器具製造業(67.0%)、石油製品・石炭製品製造業(60.5%)、鉄鋼業(59.9%)及び情報通信機械器具製造業(59.6%)であり、下位5業種が酪農業・養鶏業(農業)(27.5%)、自動車整備業(29.4%)、飲食料品小売業(30.2%)、印刷・同関連業(35.2%)及び家具・装備品製造業(36.1%)という結果となった(別紙3-2参照)。

⑵ 労務費の上昇を理由として取引価格の引上げが行われた割合

労務費転嫁交渉指針を知っていた者のうち、受注者の立場で、「労務費の上昇分として要請した額について、取引価格が引き上げられた」と回答した者の割合は51.8%となり、労務費転嫁交渉指針を知らなかった者の同割合の38.9%よりも12.9ポイント高い結果となった(別紙4-1参照)。また、労務費重点21業種別でも、そのほとんど全てにおいて、労務費転嫁交渉指針を知っていた者の方が知らなかった者よりも取引価格が引き上げられた割合が高い結果となった(別紙4-2参照)。

⑶ 労務費に係る価格協議の状況

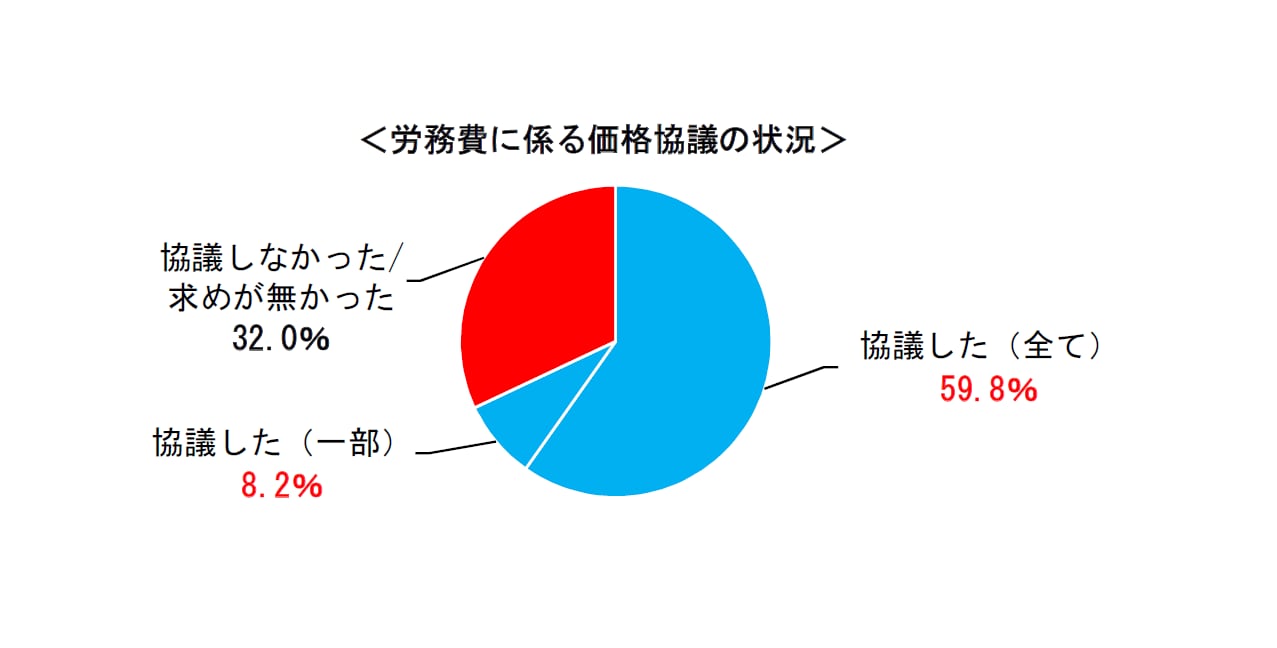

発注者の立場で、受注者からの労務費上昇を理由とした取引価格の引上げの求めに応じて、全ての商品・サービスについて価格協議をした割合は59.8%であり、一部の商品・サービスについて価格協議をした場合までを含めると68.0%という結果となり、取引価格の引上げの求めがあった商品・サービスの多くについて価格協議が行われていると考えられる。

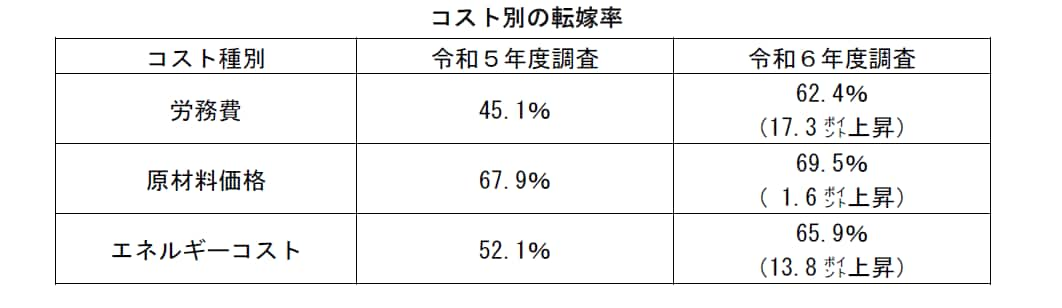

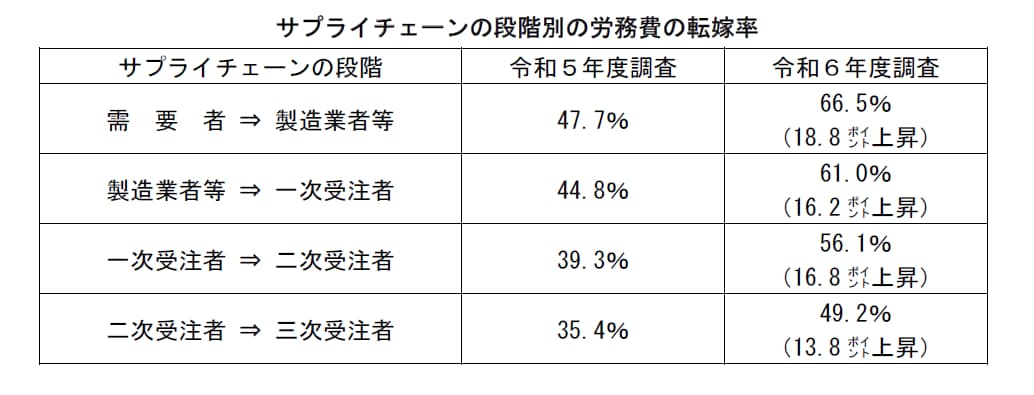

コスト別の転嫁率(受注者の価格転嫁の要請額に対して引き上げられた金額の割合。以下同じ。)の平均値は次の表のとおりの結果であった。令和5年度調査と比べ、各コストの転嫁率が上昇しているところ、特に、労務費の転嫁率が顕著に上昇(17.3ポイント上昇)し、他のコストとおおむね同水準となっており、労務費の価格転嫁がある程度進展したと考えられる。

なお、この転嫁率は、受注者が価格転嫁を要請した場合に、要請した額に対してどの程度取引価格が引き上げられたかを示すものであるが、その要請額は、実際の労務費の上昇分の満額ではなく、上昇分のうち受注者が発注者に受け入れられると考える額に抑えられている可能性があることに留意する必要がある(下記「サプライチェーンの段階別の労務費の転嫁率」の表においても同じ。)。

また、コスト別の転嫁率のうち、労務費の転嫁率の状況をサプライチェーンの段階別に集計すると次の表のとおりであり、労務費の転嫁はある程度進展したと考えられるものの、令和5年度同様、製造業者等から一次受注者、一次受注者から二次受注者等と段階が遡るほど、労務費の転嫁率は低くなり、価格転嫁が十分に進んでいないという結果となった。

労務費転嫁交渉指針には、労務費上昇分の転嫁に係る価格交渉において、発注者として採るべき行動/求められる行動が6点(以下「発注者としての行動指針」という。)、受注者として採るべき行動/求められる行動が4点(以下「受注者としての行動指針」という。)及び発注者・受注者の双方が採るべき行動/求められる行動が2点(以下「発注者・受注者共通の行動指針」という。)の計12点が記載されているところ、発注者及び受注者の各行動指針の取組状況の回答結果は別紙5のとおりであった。

ア 発注者としての行動指針等の取組状況の概要

(ア)経営トップの関与

発注者としての行動指針(行動①)の「経営トップの関与」については、69.6%の発注者が労務費の価格転嫁を受け入れる取組方針を経営トップまで上げて決定しているものの、同方針を形に残る方法で社内及び社外(全ての受注者)に示した割合は35.7%と低く、周知が十分になされていない結果となった。

(イ)発注者側からの定期的な協議の実施

発注者としての行動指針(行動②)の「発注者側からの定期的な協議の実施」については、全ての受注者と定期的な協議の場を設けた発注者の割合は少なく(23.7%)、一部の受注者とのみ定期的な協議の場を設けた又は定期的な協議の場を設けなかった発注者が大部分(76.3%)を占める結果となった。

(ウ)説明・資料を求める場合は公表資料とすること等

発注者としての行動指針(行動③)の「説明・資料を求める場合は公表資料とすること」については、公表資料を用いたものを求めたなどと回答した発注者の割合が88.1%、発注者としての行動指針(行動④)の「サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと」については、直接の取引先である受注者の立場を常に意識して要請額の妥当性の判断に反映させたと回答した発注者の割合が70.9%、発注者としての行動指針(行動⑤)の「要請があれば協議のテーブルにつくこと」については、要請があったものについては全て(必ず)協議を行ったなどと回答した発注者の割合が87.7%、発注者としての行動指針(行動⑥)の「必要に応じて考え方を提案すること」については、要請額の算定の方法の例をアドバイスするなど労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案したなどと回答した発注者の割合が64.7%と、その大部分について、発注者としての行動指針に沿った行動を採っていることがうかがわれる結果となった。

(エ)定期的なコミュニケーション等

発注者・受注者共通の行動指針(行動①)の「定期的なコミュニケーション」については、全ての受注者と定期的なコミュニケーションをとったと回答した発注者の割合が49.3%と半分に満たなかった。また、発注者・受注者共通の行動指針(行動②)の「交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管」については、全ての受注者と双方で価格交渉の記録を保管したと回答した発注者の割合が26.0%と低調な結果となった。これらのことは、前記(イ)のとおり、全ての受注者と定期的な協議の場を設けた発注者が少ない結果となったことと関連していると考えられる。

なお、前記(ア)から(エ)までの各行動を採ったと回答した者の労務費転嫁交渉指針の認知・不知別の割合をみると、全ての設問において、労務費転嫁交渉指針を知っていた者の割合の方が知らなかった者の割合よりも高い結果となった。

イ 受注者としての行動指針等の取組状況の概要

(ア)相談窓口の活用等

受注者としての行動指針(行動①)の「相談窓口の活用」については、受注者としての行動指針に沿った行動をしたと回答した受注者の割合は低い(3.5%)結果となったが、受注者としての行動指針(行動②)の「根拠とする資料」、受注者としての行動指針(行動③)の「値上げ要請のタイミング」及び受注者としての行動指針(行動④)の「発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示」については、受注者としての行動指針に沿った行動を採ったと回答した受注者の割合がいずれも80%前後を占める結果となった。

(イ)定期的なコミュニケーション等

発注者・受注者共通の行動指針(行動①)の「定期的なコミュニケーション」については、定期的なコミュニケーションをとったと回答した受注者が79.7%を占め、発注者よりも30.4ポイントも高く、受注者が価格転嫁を切実に必要としていることがうかがわれる結果となった。発注者・受注者共通の行動指針(行動②)の「交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管」についても、交渉記録を作成・保管したと回答した受注者の割合は36.1%と低いものの、発注者より10.1ポイント高い結果となった。

なお、前記(ア)及び(イ)の各行動を採ったと回答した者の労務費転嫁交渉指針の認知・不知別の割合をみると、全ての設問において、労務費転嫁交渉指針を知っていた者の割合の方が知らなかった者の割合よりも高い結果となった。

⑹ 労務費転嫁交渉指針に係る注意喚起文書の送付

通常調査の結果、労務費転嫁交渉指針を知っていたものの、発注者としての行動指針及び発注者・受注者共通の行動指針のうち、一つでも行動指針に沿った行動を採らなかった発注者9,388名に対し、優越的地位の濫用の未然防止及び労務費の転嫁円滑化の観点から、注意喚起文書を送付した(業種ごとの送付件数は別紙1参照)。

注意喚起文書の送付件数が多い業種は、情報サービス業、協同組合、総合工事業、機械器具卸売業及び金属製品製造業であった。

⑺ 労務費転嫁交渉指針に基づく労務費転嫁円滑化の積極的な取組の概要

前記第2の4のとおり、書面調査の結果を踏まえ、労務費転嫁交渉指針を認知しており、かつ、労務費転嫁交渉指針に沿った取組を行っていると回答した発注者及び受注者87名に対し、労務費転嫁円滑化の取組を聴取したところ、

・ 発注者においては、①受注者に対して労務費転嫁の方針を社長が直接説明した、②労務費転嫁の要請の有無を確認する文書を定期的に受注者に対して送付し、協議の実施を呼び掛けた

・ 受注者においては、①都道府県労働局に赴き、価格交渉の際に活用できる数値・資料等について相談した上で、価格改定の依頼文書に最低賃金の引上げ状況を盛り込み、発注者と交渉を行った、②交渉時に発注者に対して労務費転嫁交渉指針を提示し、積極的に労務費転嫁の要請を行うなどし、交渉の結果、取引価格の引上げが実現した といった取組事例が複数みられた(取組事例の具体的内容は別紙2参照)。

⑻ 小括

令和6年度調査では、労務費転嫁交渉指針の公表から約半年が経過した時点における労務費転嫁交渉指針の認知度は約50%であったところ、労務費の上昇を理由に価格転嫁を要請した場合に取引価格が引き上げられた受注者の割合は、労務費転嫁交渉指針を知っていた者の方が知らなかった者よりも高い結果となった。

また、前記⑸アのとおり、全ての受注者と定期的な協議を実施した発注者の割合は少ないものの、協議を実施した場合には、発注者の大部分が発注者としての行動指針(行動③から⑥)に沿った行動を採っていること、前記⑸イのとおり、受注者の大部分が受注者としての行動指針(行動②から④)に沿った行動を採っていること、前記⑺のとおり、労務費転嫁円滑化の積極的な取組を行っている発注者・受注者も存在することから、発注者・受注者の双方が労務費転嫁交渉指針を積極的に活用することで、労務費転嫁交渉指針の策定前に比べると労務費の転嫁がある程度受け入れられやすい状況となっていることがうかがわれる。

2 各業種や業態別のサプライチェーンにおけるコスト全般の価格転嫁等の状況

通常調査においては、労務費転嫁交渉指針のフォローアップのほか、各業種や業態別のサプライチェーンにおける、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコスト全般の価格転嫁の状況等を把握するための質問を設け、回答を分析した。

受注者の立場で、「全て」又は「多く(7割~9割程度)」の商品・サービスについて価格転嫁を要請したと回答した割合は、令和5年度調査では46.8%、令和6年度調査では53.6%と、6.8ポイント上昇した(業種ごとの割合は別紙6参照)。

要請した割合が高い業種は、石油製品・石炭製品製造業(76.7%)、鉄鋼業(73.1%)、窯業・土石製品製造業(67.9%)、輸送用機械器具製造業(67.8%)、非鉄金属製造業(66.7%)及び建築材料、鉱物・金属材料等卸売業(66.6%)であった。

一方、要請した割合が低い業種は、放送業(12.2%)、インターネット附随サービス業(12.8%)、不動産取引業(15.3%)、不動産賃貸業・管理業(21.0%)、映像・音声・文字情報制作業(27.7%)及び広告業(28.3%)であった。令和5年度調査において要請した割合が低かった放送業、映像・音声・文字情報制作業、情報サービス業、広告業及び技術サービス業は、いずれも割合が7ポイント以上上昇し改善がみられたが、放送業、映像・音声・文字情報制作業及び広告業は、上記のとおり、なお低水準となっている。

⑵ 受注者が価格転嫁を要請した場合の取引価格引上げの状況

受注者の立場で、価格転嫁を要請した商品・サービスのうち、「全て」又は「多く(7割~9割程度)」の商品・サービスについて取引価格が引き上げられたと回答した割合(注4)は、令和5年度調査では74.9%、令和6年度調査では80.7%と、5.8ポイント上昇した(業種ごとの割合は別紙7参照)。

取引価格が引き上げられた割合が高い業種は、食料品製造業(92.1%)、業務用機械器具製造業(89.8%)、飲食料品卸売業(88.9%)、窯業・土石製品製造業(88.6%)、各種商品卸売業(88.3%)及び化学工業(87.8%)であった。

一方、取引価格が引き上げられた割合が低い業種は、放送業(56.9%)、通信業(64.9%)、インターネット附随サービス業(68.4%)、道路貨物運送業(68.5%)、不動産取引業(69.9%)、ビルメンテナンス業・警備業(70.2%)及び映像・音声・文字情報制作業(70.3%)であった。令和5年度調査において取引価格が引き上げられた割合が低かった道路貨物運送業、ビルメンテナンス業・警備業、放送業、自動車整備業、総合工事業、不動産取引業及び情報サービス業は、放送業以外の業種は割合が7ポイント以上上昇し改善がみられたが、放送業はほぼ横ばいであった。また、道路貨物運送業、ビルメンテナンス業・警備業、放送業及び不動産取引業は、上記のとおり、なお低水準となっている。

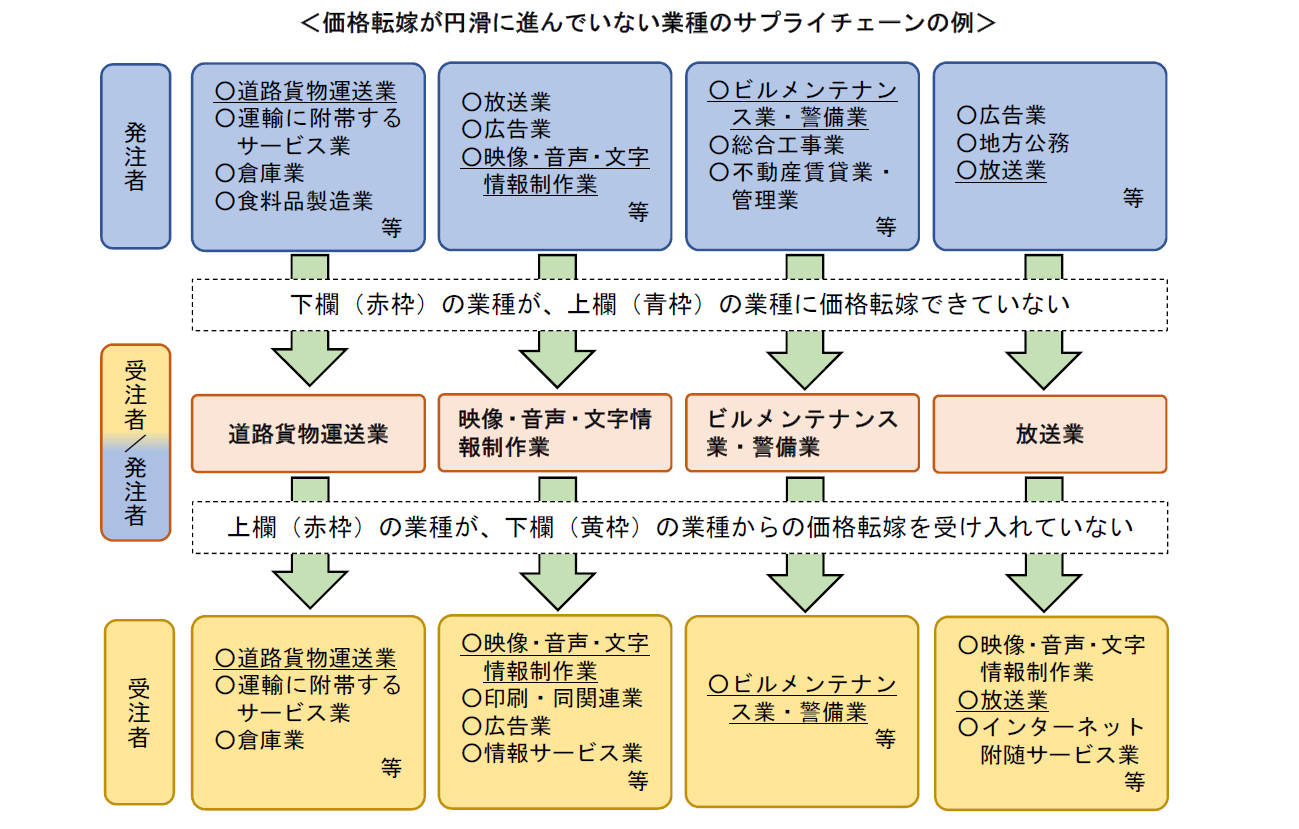

次の図は、通常調査において取引価格が引き上げられた割合が低かった業種のうち、独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書の送付件数が多い道路貨物運送業、映像・音声・文字情報制作業、ビルメンテナンス業・警備業及び放送業について、これらの業種を軸としたサプライチェーンにおいて、どの業種との関係で価格転嫁が円滑に行われていない可能性があるかを示したものである(中段(赤枠)の業種の事業者が、受注者の立場で発注者に価格転嫁できていないなどと回答した業種を、上段(青枠)に回答の多い順に記載し、中段(赤枠)の業種の事業者が、発注者の立場で受注者からの価格転嫁を受け入れていないなどと回答した業種を、下段(黄枠)に回答の多い順に記載)。 (注4)要請した商品・サービスの数に対して取引価格が引き上げられた商品・サービスの数の割合。

道路貨物運送業、映像・音声・文字情報制作業、ビルメンテナンス業・警備業及び放送業のいずれについても、受注者の立場で自らと同じ業種の発注者に価格転嫁できていないと回答し、発注者の立場で自らと同じ業種の受注者からの価格転嫁を受け入れていないと回答している(前の図の下線参照)ことから、これらの業種のサプライチェーンにおいては多重委託構造が存在し、かつ、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる。

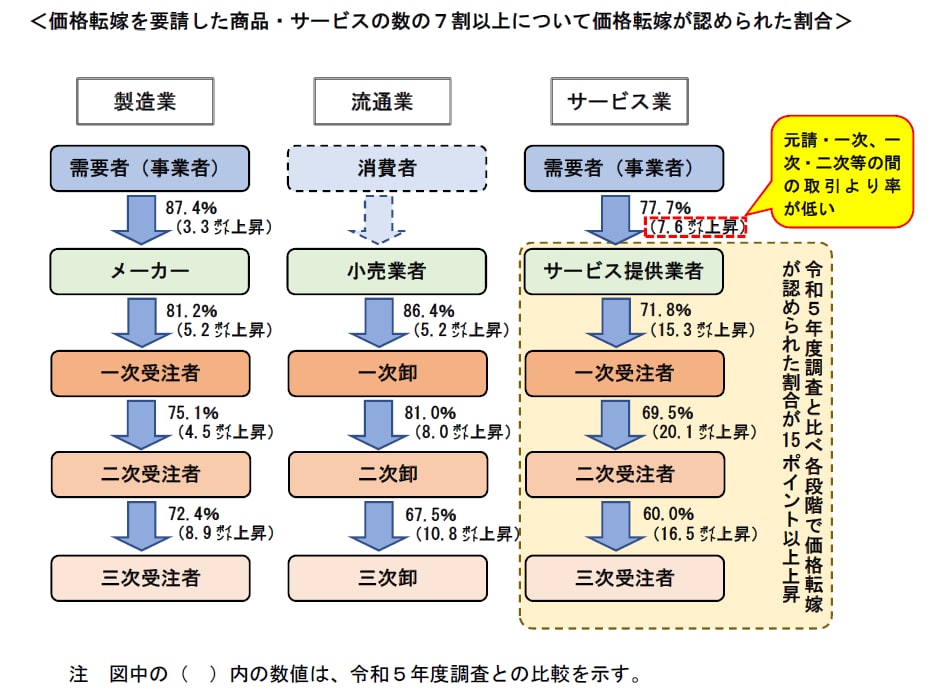

⑶ サプライチェーンの各段階における価格転嫁の状況

製造業、流通業(卸売業・小売業)及びサービス業の各サプライチェーンの各段階の事業者が、受注者の立場で価格転嫁を要請した商品・サービスの数に対し、取引価格が引き上げられた商品・サービスの数の割合が7割以上(「全て」又は「多く(7割~9割程度)」)と回答した割合は次の図のとおりである。

令和6年度調査では、令和5年度調査と比較して、各サプライチェーンの各取引段階において、価格転嫁を要請した商品・サービスの数の7割以上の価格転嫁が認められた割合が上昇した。

特に、サービス業のサプライチェーンでは、サービス提供業者(元請)から三次受注者までの各取引段階において15ポイント以上上昇するなど、コスト構造に占める労務費の割合が高いサービス業において、令和5年度調査では低調であった価格転嫁に改善がみられた。

一方で、サービス提供業者(元請)と需要者(事業者)との関係では7.6ポイントの上昇にとどまっている。サービス提供業者(元請)と需要者(事業者)との関係については、通常調査等において、

・ 需要者(事業者)からの発注価格が上がらない限り、取引先受注者に対する発注価格を引き上げることはない

・ 取引先受注者から事前に見積りを得て発注しているが、工事途中で追加金を要求された場合は協議の上である程度の追加金支払で合意している。しかし、元請や施主がその分の支払に応じないので当社が負担することになる

・ 最高益を出している大企業であっても発注価格を引き上げてくれない。大企業は自社社員の賃上げだけでなく、取引先受注者の賃上げについても発注金額に反映させてほしい

などといった意見が寄せられており、サービス提供業者(元請)や各段階の受注者がその先の取引先受注者からの価格転嫁を受け入れるための原資となる、サービス提供業者(元請)から需要者(事業者)への価格転嫁が十分に進んでいない状況がうかがわれる。

3 独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書の送付

通常調査及び注意喚起対象8,175名に対するフォローアップ調査並びに立入調査の結果、独占禁止法Q&Aに該当する行為が認められた発注者6,510名(通常調査4,153名、フォローアップ調査2,357名)に対し、優越的地位の濫用の未然防止の観点から注意喚起文書を送付した(業種ごとの送付件数は別紙1参照)。

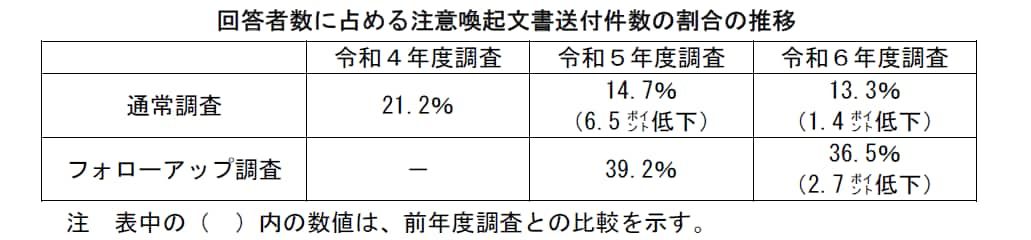

令和4年度調査、令和5年度調査及び令和6年度調査における、回答者数に占める注意喚起文書送付件数の割合は次の表のとおり減少傾向にあり、発注者による独占禁止法Q&Aに該当する行為がなされる状況について改善がみられた。

通常調査において注意喚起文書の送付件数が多い業種は、情報サービス業、協同組合、総合工事業、機械器具卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業及び金属製品製造業であった。

なお、独占禁止法Q&A及び労務費転嫁交渉指針の普及・啓発活動の一環として、令和6年度調査を実施する前に、令和4年度調査と令和5年度調査の2年度連続で注意喚起文書送付の対象となった発注者1,255名に対し、個別に、独占禁止法Q&Aの考え方及び労務費転嫁交渉指針の内容を説明し、独占禁止法Q&Aの理解促進と労務費転嫁交渉指針の周知を図った。その結果、令和6年度調査において、当該1,255名のうち3年度連続で受注者と協議を経ずに取引価格を据え置いていたと回答し注意喚起文書送付の対象となった発注者は63名にとどまり、発注者に対する個別の説明に相当程度の効果が認められた。

⑵ 独占禁止法Q&Aについての発注者の認識

通常調査において、価格転嫁の必要性について明示的に協議することなく取引価格を据え置いていたことについて、協議をしなかった理由の回答を求めたところ、注意喚起文書送付の対象となった発注者からは、「受注者から取引価格の引上げの要請がなかったため」との回答が、令和5年度調査に引き続き多く選択される結果となった。

この結果に関して、発注者からは、

・ 受注者から値上げの申入れがあれば全て受け入れているが、申入れがない限り価格改定は行わない

・ 基本的に、価格転嫁の要請は全て受け入れる方針だが、特に協議の場を設けたり社外へ発信したりはしていない

・ 労務費上昇分の転嫁に関しては取引先から要請がなかったので検討していないが、要請があれば応じるつもりである

・ 値上げの相談があった受注者とは価格協議をしたが、相談がない受注者については取引価格を据置きとした

などの意見がみられ、発注者から進んで価格協議の呼び掛けはしないが、受注者から価格転嫁の要請があれば必ず協議に応じるとする発注者が存在している。

⑶ 小括

令和6年度調査では、回答者数に占める注意喚起文書送付件数の割合が、令和5年度調査と比較して、通常調査では1.4ポイント、注意喚起文書の送付対象者に対するフォローアップ調査では2.7ポイント減少し、緩やかではあるものの価格転嫁円滑化の取組が引き続き進んでいると考えられる結果となった。

また、書面調査の結果、発注者から進んで価格協議の呼び掛けはしないが受注者から価格転嫁の要請があれば必ず協議に応じるとする発注者がみられた。独占禁止法Q&Aや労務費転嫁交渉指針の趣旨に鑑みれば、発注者から定期的な価格協議の呼び掛けを実施すべきであり、引き続きこのような発注者の行動の変容が課題である。一方で、発注者において、少なくとも受注者から要請があれば価格協議や価格転嫁を受け入れる意識がある程度醸成されてきていると考えられ、このことは、前記2(2)のとおり、受注者の立場で、価格転嫁を要請した商品・サービスのうち、「全て」又は「多く(7割~9割程度)」の商品・サービスについて取引価格が引き上げられたと回答した割合が80.7%となっていることからも裏付けられる。

上記を踏まえると、発注者からの価格協議の呼び掛けがない場合、受注者側から積極的に価格転嫁を要請すれば、価格転嫁が受け入れられる可能性があると考えられる。

4 事業者名公表10名に対するフォローアップ調査の結果

⑴ 事業者名公表10名の価格転嫁円滑化の取組状況事業者名公表10名は、進捗の程度に差があるものの、いずれも、フォローアップ調査の期間中における価格転嫁円滑化の取組により、全体としては価格転嫁円滑化を相当程度進めており、令和7年以降も同様の取組を継続して実施するとしている。

事業者名公表10名はいずれも、事業者名公表に係る個別調査や事業者名公表を契機として、令和6年1月頃以降、経営トップの了承の下で価格転嫁円滑化の取組方針を策定又は改定し、社内体制を整備して受注者に当該取組方針を周知し、文書、メール、面談、説明会等の方法により、価格転嫁の要望があれば協議に応じる旨を呼び掛けていた。

価格協議の呼び掛けに応じた受注者との協議については、既にほとんど全ての受注者との協議を終えた事業者、価格協議を実施中である事業者など進捗状況はまちまちであるものの、遅くとも令和6年度内に事業者名公表10名のほとんど全てが受注者との協議を終える見込みである。また、価格協議の結果については、取引価格を据え置いた事例や引き下げた事例はほとんどみられず、価格転嫁の要請額に対して満額又は一部引上げを受け入れていた。

事業者名公表10名のほとんどは、受注者との価格協議の記録を受注者と共有して、協議の内容を後から確認できるようにしていた。

令和5年度調査において問題につながるおそれのある事例がみられた、「スポット取引」であることを理由とした取引先受注者との関係については、事業者名公表10名のいずれも、見積りを依頼する際にコスト上昇分を見積価格に反映するよう呼び掛けたり、見積りの都度価格協議を実施したりしていた。

事業者名公表10名それぞれの具体的な取組内容は別紙8のとおりである。

⑵ 事業者名公表10名の受注者からの声

事業者名公表10名の受注者からは、

・ 発注者から価格協議の場を設ける旨の連絡があり、価格協議が開始された

・ 価格協議を要請し、協議の結果これまでの取引価格の約2割の値上げで合意した

・ 昨今の労務費上昇を反映させるために価格協議を申し入れ、春季労使交渉の妥結額等をエビデンスとして提出し、要望どおりの価格転嫁が受け入れられた

・ 労務費や原材料価格高騰に伴うコストアップに対応するため、今年に入ってから価格協議を申し入れ、要望した金額で快諾された

など、価格転嫁が受け入れられたなどの声が寄せられた。

その一方で、

・ 価格協議の際に多数のエビデンスの提出を求められ、協議が引き延ばされる

・ 価格協議の呼び掛けがあり、労務費の上昇を示す資料を提出して協議を行ったが、飽くまで現状維持との回答で取引価格が据え置かれている

・ 繰り返し価格改定を依頼しているが明確な反応がない

・ 原材料価格高騰のため価格転嫁を要請しているが回答はなく、双方が歩み寄れる代替案の提示もなく、サプライヤーがコスト増加分を負担せざるを得ない

など、価格転嫁が円滑に進んでいないとの指摘も寄せられている。

⑶ 小括

前記⑴及び⑵の前段によれば、事業者名公表10名は、フォローアップ調査の期間中における価格転嫁円滑化の取組により、全体としては価格転嫁円滑化を相当程度進めており、相当数の受注者との間で協議を経ずに取引価格を据え置いている状況は解消していると認められる。

一方で、前記⑵の後段のとおり、価格転嫁が円滑に進んでいないとの指摘も寄せられている。これらの指摘に係る事態は、事業者名公表10名が経営トップの了承の下で策定又は改定した価格転嫁円滑化の取組方針の実施が社内に徹底されていれば発生しないはずのものであることから、事業者名公表10名のうちかかる指摘を受けた事業者にあっては、経営トップから価格協議の担当部門までの事業者全体としての当該取組方針の徹底や、本社等による必要に応じた価格協議の担当部門における取組の進捗状況の把握・管理の実施(ガバナンスの改善)が求められる。

また、「価格協議の呼び掛けがあり、労務費の上昇を示す資料を提出して協議を行ったが、飽くまで現状維持との回答で取引価格が据え置かれている」との指摘について、受注者のコストが上昇していることが明らかであるにもかかわらず、協議したことのみをもって合理的な理由なく取引価格を据え置くことは適切ではなく、受注者・発注者の双方がお互い納得するまで協議することが望ましい。

第4 今後の取組

公正取引委員会は、令和6年度調査の結果等を踏まえ、次の取組を行っていくこととする。1 労務費転嫁交渉指針及び独占禁止法Q&Aの普及・啓発

前記第1の2⑶のとおり、労務費転嫁交渉指針の公表後、内閣官房が事業所管省庁に対し、所管業界団体へ労務費転嫁交渉指針の徹底と取組状況のフォローアップを促すよう要請し、公正取引委員会においても、全国で企業向けの説明会を実施し、都道府県及び各種団体と連携して労務費転嫁交渉指針の周知に努めてきたところ、令和6年度調査の結果によれば、労務費転嫁交渉指針の公表から約半年が経過した時点での認知度は約50%であり、40%を下回る県も複数存在する。また、労務費の転嫁率は令和5年度よりも上昇しているものの、サプライチェーンの段階を遡るごとに低下している実態があり、更に労務費転嫁交渉指針の認知度を高めるために引き続き積極的な周知が必要と考えられる。今後とも、より一層労務費の転嫁円滑化が促進するよう、事業所管省庁とも連携し、地方版政労使会議の機会も活用しながら、労務費転嫁交渉指針の更なる周知を行っていく。あわせて、労務費以外のコストの転嫁円滑化も促進するよう、独占禁止法Q&Aの考え方についても更なる周知を行っていく。

2 独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書送付の対象となった発注者及び事業者名公表10名への対応

前記第3の3⑴なお書きのとおり、2年度連続で注意喚起文書送付の対象となった発注者1,255名に対し、独占禁止法Q&Aの考え方及び労務費転嫁交渉指針の内容を個別に説明したところ、同文書送付件数の減少について相当程度の効果がみられた。よって、令和5年度調査と同様、注意喚起対象8,175名に対するフォローアップ調査の結果、令和5年度に続いて独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書送付の対象となった発注者2,357名について、個別に独占禁止法Q&Aの考え方や労務費転嫁交渉指針の内容を説明し、改めて注意を喚起することとする。ただし、上記2,357名のうち、令和4年度調査から3年度連続で受注者との協議を経ずに取引価格を据え置いていたと回答し、注意喚起文書送付の対象となった発注者63名については、追加で立入調査を実施し、独占禁止法Q&Aに該当する行為を繰り返し行った理由等について経営トップに確認を求め、その内容を聴取することとする。

また、令和6年度調査において、独占禁止法Q&Aに係る注意喚起文書送付の対象となった6,510名(上記2,357名を含む。)及び労務費転嫁交渉指針に係る注意喚起文書送付の対象となった9,388名に対しては、令和7年度に実施する価格転嫁円滑化に関する調査(後記4参照)においてフォローアップ調査を実施する。

このほか、事業者名公表10名に対しては、各事業者における価格転嫁円滑化の取組に資するよう、フォローアップ調査の結果等を個別に説明する。

3 事業者名の公表に係る方針に基づく個別調査の実施

令和5年11月8日に公表した「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表に係る方針について」(注5)に基づき、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された場合は、独占禁止法第43条の規定に基づき、その事業者名を公表する方針で、個別調査を実施中である。 (注5) https://www.jftc.go.jp/partnership_package/231108hoshin.pdf4 労務費転嫁交渉指針及び価格転嫁円滑化に関する調査の継続実施

令和6年度調査において、労務費転嫁交渉指針を認知しているにもかかわらず労務費転嫁交渉指針に沿った行動を採っていない発注者が相当数みられたこと、独占禁止法Q&Aに該当する行為をしている発注者がなおみられたことなどから、令和7年度においても、労務費転嫁交渉指針のフォローアップや労務費の上昇分の価格転嫁の状況等について重点的に調査を実施するなど、事業者間における価格転嫁円滑化に関する調査を継続して実施する。5 優越的地位の濫用行為等に対する厳正な法執行

労務費重点21業種や、前記第3の2⑵の、多重委託構造が存在し、かつ、労務費を含む価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる業種について、今後とも、積極的に端緒情報の収集を行うとともに、違反被疑事件の審査等を行い、独占禁止法や下請法上問題となる事案については、対象となる事業者に対し、事業者名の公表を伴う命令、警告、勧告など、これまで以上に厳正な法執行を行う。6 適切な価格転嫁のサプライチェーン全体での定着(事業所管省庁との連携等による下請法執行強化)

新たな商慣習として、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため、下請法について、コスト上昇局面における価格据置きへの対応の在り方、荷主・物流事業者間の取引への対応の在り方、事業所管省庁と連携した執行を強化するための事業所管省庁の指導権限の追加等に関し、改正を検討し、早期に国会に提出することを目指す。(印刷用)(令和6年12月16日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について(本文)![]() (271 KB)

(271 KB)

(印刷用)(令和6年12月16日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について(別紙)![]() (1,786 KB)

(1,786 KB)

(印刷用)(令和6年12月16日)「令和6年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について(概要)![]() (847 KB)

(847 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 企業取引課

優越的地位濫用未然防止対策調査室

電話 03-3581-3378(直通)

ホームページ https://www.jftc.go.jp/