その他

カナダ

カナダ競争局、カナダにおけるオンライン広告分野の反競争的行為でグーグルを競争審判所に提訴

2024年11月28日 カナダ競争局 公表

【概要】

1 カナダ競争局(以下「競争局」という。)は、カナダにおけるオンラインアドテク(広告技術)サービスにおける反競争的行為により、グーグルを提訴した。競争局は、徹底的な調査を行った結果、競争審判所に対し、カナダ国民の利益となるよう当該行為に対する是正措置を求めている。

2 本件は、ユーザーがウェブサイトを訪問した際に表示されるオンライン・ウェブ広告に関するものである。多くのパブリッシャーは、自身の活動やリーチ(訳注:当該広告が表示されたユーザー数)を支えるためにデジタル広告収入を当てにしている。この収益源を拡大するために、パブリッシャーは広告専用スペースを含むウェブサイトを作成・設計する。デジタル広告の枠は、多くの場合、高度なプラットフォーム上で、自動化されたオークションを通じて取引される。これらの個々のプラットフォームはアドテクツールと呼ばれ、売買のプロセスで使用される一連のツールはアドテク・スタックと総称される。

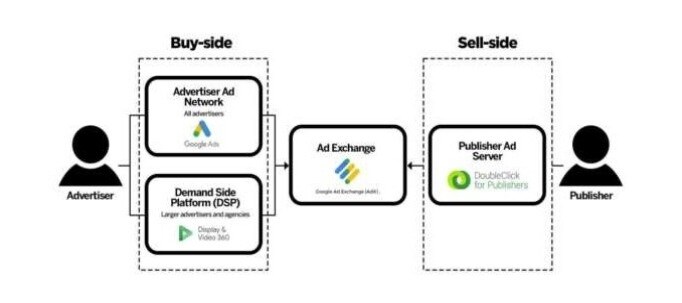

3 アドテク・スタックには、以下のものが含まれる。

(1) 販売側(Sell-side)ツール:パブリッシャー・アドサーバー(Publisher Ad Server)

パブリッシャーが広告枠及びオンライン広告を管理するために使用するもの。

(2) 購入側(Buy-side)ツール:広告主アドネットワーク(Advertiser Ad Network)、需要側プラットフォーム(Demand Side Platform(DSP))

広告主が利用可能な広告スペースを購入するために使用するもの。

(3) 広告取引所(Ad Exchange):販売側と購入側のツールの間の仲介者として機能するツール

これにより、パブリッシャー・アドサーバーは利用可能な広告スペースをリストアップし、広告主アドネットワークと需要側プラットフォームは自動オークションを通じてその広告枠に入札できる。

上記3(1)~3(3)で示したそれぞれのツールについて、下図を参照。

グーグルは、パブリッシャー・アドサーバーで90%、広告主ネットワークで70%、需要側プラットフォームで60%、広告取引所で50%の市場シェアを占めていると推定される。

4 競争局は、グーグルが意図的にアドテク・スタックをほぼ完全に支配しているとみている。そして、グーグルは一連の関連した相互依存的な行為を通じて、様々なアドテク・サービスを違法に結び付け、競合他社の競争力を妨げ、市場支配力を脅かす可能性のある革新的な技術を抑制してきた。

特に、本件には以下のような特徴がある。

(1) グーグルの広告主アドネットワーク(Google Ads)を自社の広告取引所(AdX)のみで利用できるようにし、次に、パブリッシャーに対し、AdXで行われるリアルタイム入札にアクセスするためにグーグルのパブリッシャー・アドサーバー(DFP)を使うことを強制した。言い換えれば、グーグルは市場支配を維持するために、自社の様々なアドテクツールを違法に結びつけてきた。

(2) これらのアドテクツールにおける自社の地位を活用し、オークションのダイナミクスを以下のように歪めた。

① 自社の広告取引所(AdX)に広告枠への優先的なアクセスを与えた。

② 競合他社を不利にするため、特定の状況下で利益率をマイナスにした。

③ 自社のパブリッシャーの顧客が競合他社のアドテクツールと取引できる条件を指示した。

5 グーグルは上記の行為を通じて自社をアドテクエコシステムの中心に位置付け、アドテク・スタック全体にわたる最大のプロバイダーとしてその市場力を利用して、ある製品で市場支配力を違法に活用し、他の製品での地位を強化した。具体的には、グーグルは競合するアドテクツールの競争力を低下させ、市場への新規参入の可能性を低下させる行為を行った。競争局は、このような反競争的行為を行うことで、グーグルは市場支配力を強化し、競合他社が競争することを妨げ、イノベーションを阻害し、競争から自身を隔離し、広告コストをつり上げさせ、パブリッシャーの収益を減少させることができたと認定した。この行為は、カナダのパブリッシャー、広告主、グーグルのライバル及び消費者に深刻な結果をもたらし、その結果、競争が実質的に制限され減少した。

6 競争審判所に対する競争局の申立書は、特に以下の命令を求めている。

(1) グーグルに同社のアドテクツールのうちパブリッシャー・アドサーバーである「DFP」及び広告取引所である「AdX」の2つの広告ツールを売却するよう求める。

(2) グーグルに対し、同社の反競争的慣行から得た利益の3倍、又はその金額が合理的に決定できない場合は、同社の全世界総収入の3%に相当する行政制裁金を支払うよう命じる。

(3) グーグルが反競争的行為を継続することを禁止する。

7 今後の手続

競争審判所規則に基づき、被請求人(グーグル)は通常は45日以内に答弁書を提出しなければならない(注1)。競争局は、グーグルが答弁書を提出した後、14日以内に回答する。その他のスケジュールは全て、審判所がケースバイケースで決定するため、本件がどれくらいの期間を要するか予測することは不可能である。競争審判所に申し立てられた案件の違反の決定(行政的排除措置)は競争局でなく、競争審判所が行う。

(注1) グーグルの請求が認められ、2025年2月14日まで回答期間が延長された。

韓国

KFTC、生成AIと競争に関する政策報告書を発表

2024年12月17日 韓国公正取引委員会 公表

原文

【概要】

1 概要

(1) 韓国公正取引委員会(以下「KFTC」という。)は、新技術を中心に急速に変化する人工知能(以下「AI」という。)市場の競争の状況を調査し、いち早く競争・消費者問題を分析して市場参加者らの予測可能性を高めようと生成AIと競争(Generative AI and Competition)に関する政策報告書を発表した。

(2) 本政策報告書は、急成長しているAI市場において、イノベーションを阻害せずに公正な競争が持続し得る市場環境を作る一方、今後、市場内の競争秩序を確立するための政策資料として活用するために発表された。特に、KFTCは、2022年のChatGPTの登場以来、大きな注目を受け、今後も、関連市場や産業の再編等に重要な役割を果たすものと期待されている生成AI(注1)に注目した。

(注1)多くのデータを事前に学習し、これを基に、ユーザーのニーズに係る新たな成果物を生成できるAI技術

(3) 最近、生成AIは、以前には想像できなかった方法で経済的効率性と消費者の便益を増進し、新たな成長エンジンとして急浮上してきた。市場においては、国内外のビッグテック企業のみならず、多数のスタートアップが参加して、熾烈な競争を繰り広げており、これは、技術競争、資本・人材・顧客の誘致、隣接市場の垂直統合、事業者間のパートナーシップなど多様な形で現れている。

生成AIのグローバル市場規模について、市場調査機関のStatistaは、2023年の約449億ドルから2030年には約2070億ドルに、Precedence.Researchは、2023年の約176億ドルから2030年には約2556億ドルに成長するものとみている。

(4) しかし、生成AIの開発には、大規模な資金と高度な技術が必要であるという点、この市場においては、規模の経済、ネットワーク効果等の構造的特性が現れるという点等により、市場支配力を有する少数の事業者が登場しており、これによる競争制限のおそれも発生している。既に、EU、米国、英国、フランス等の海外主要競争当局らは、生成AI市場に対する高い関心を基に、市場研究(Market Study)を通じた報告書を発表したり、競争法違反の疑いに対しては調査等を進めている状況である。

(5) KFTCも、2024年8月、生成AI市場の市場構造及び競争状況を把握し、市場内の競争・消費者問題について深く研究することを目的として、韓国競争法学会とともに、国内外の主要事業者を対象に、AI市場の書面実態調査を進めた。当該実態調査の結果を反映させる一方で、産業界、学界、研究機関等の専門家の意見を聴取し、様々な文献資料を参考にして、今回、政策報告書を作成した。政策報告書の主な内容は、①生成AI市場のバリューチェーンの現状(下記2(1)ア)、②国内の生成AI市場の競争状況の分析(下記2(1)イ)、③競争・消費者面の論点の分析(下記2(2))、④今後の政策方向(下記2(3))等である。

(6) 生成AIと競争に関する政策報告書は、市場の初期段階であり、急激に変化している国内生成AI市場のバリューチェーン全般を眺望し、競争・消費者面の論点を点検し、今後の推進課題を提示したKFTCの初の報告書という点で意義がある。今後、KFTCは、本政策報告書に続く研究として、AI分野におけるデータの収集・活用に関連する競争制限行為の規制方策について、追加的な市場研究を推進するなど、国内AI市場の公正な競争秩序の確立のための競争政策の方向の摸索を続けていく予定である。

2 生成AIと競争に関する政策報告書の主な内容

(1) 生成AI市場の現状

ア 生成AI市場のバリューチェーン

② AI開発: 特定のAI機能を実装するのに基礎となる基盤モデル(Foundation Model)を自ら開発したり、他の事業者の基盤モデルを微調整(Fine-tuning)して活用したりする段階

③ AI実装: 基盤モデルに基づき、テキスト・イメージ生成等のAI機能を実装し、これを活用して需要者にAIサービスを提供する段階

① AI半導体

GPU(グラフィック処理装置、Graphic Processing Unit)、NPU(神経網処置装置、Neural Processing Unit)等、様々なタイプが存在し、AI半導体にメモリ半導体(HBM)が結合されたAIアクセラレータを主に供給

AI半導体を多数確保して自らコンピューティング能力を備えることが容易ではないため、クラウドサービスプロバイダー(以下「CSP」という。)らがコンピューティングリソースをクラウドサービスとして提供中

基盤モデルを構築するためには、相当なコンピューティングリソースを通じた膨大なデータの学習が必要であるため、事業者の能力に応じて、基盤モデルを自ら開発したり、他事業者の基盤モデルを利用

④ AIサービス

一律の区分基準は無いが、「AI秘書」のように広範囲な作業等を遂行する水平的AI(Horizontal AI)サービスと、法律等の特定産業にカスタマイズして提供される垂直的AI(Vertical AI)サービス等に区分される。

特に注目すべき特徴は、事業者らが一部のバリューチェーン分野にのみ進出して取引関係を形成している場合もあるが、以下の<図2>に見られるように、全分野に進出して垂直統合を構築している事業者らも存在。

(2) 競争・消費者面の論点の分析

競争状況の分析結果(上記(1)イ)を踏まえて、生成AI市場において競争に影響を及ぼし得る構造的要因、仮定的状況、理論的可能性、実態調査において提出された業界の懸念等を考慮した上で、競争・消費者利益の阻害のおそれを分析した。

ア 構造的要因

【資本・技術の集約的な産業】 各バリューチェーンにおいて、多くの資本と高度な技術力等が要求されるため、生成AI市場への新たな事業者の参入が容易ではない可能性があり、これは競争圧力を低下させる。

【規模・範囲の経済等】 大規模な資本が投入されるAI半導体市場等は、初期の大規模資本の投入後、コスト削減を通じて、規模の経済の達成が可能。

また、他分野への進出を通じてバリューチェーン間の垂直統合を構築するなど範囲の経済を実現でき、ユーザーの増加によるネットワーク効果が現れることがあり、これにより市場参入障壁が発生し得る。

【市場の先行獲得効果】 先導的な事業者は、製品やサービスの認知度を高め、先行投資等を通じて、後発事業者との差を広げることができるため、これにより参入障壁が発生し得る。

イ 競争・消費者阻害のおそれ

① 単独行為

【必須要素へのアクセス制限】 必須要素に関連する市場において相当な支配力を有する事業者が、価格、物量等の取引条件に関して、その支配力を濫用する場合、競争阻害等が発生するおそれがある。

【抱き合わせ販売】 主たる商品・役務分野において相当な支配力を有する事業者が、取引の相手方に従たる商品の購入を強要するなど、抱き合わせ販売が強制される場合、競争阻害等が発生するおそれがある。

【顧客の誘引及び離脱の防止】 事業者らが顧客を確保・維持するために提供する利益が不当であったり過大であったりする場合、あるいは、取引関係からの離脱を防止するために排他条件付取引を強制する場合、競争が阻害されるおそれがある。

【技術の不当利用】 最近、AI技術力、AIサービスの開発、品質向上等のために事業者間の協力・提携等がみられており、この過程において技術を不当に利用する場合、公正取引法の適用対象となり得る。

② 企業結合

【現状】 AI市場において、資金力が豊富な垂直統合事業者が、スタートアップ等に対して相当規模の投資を行ったり、事業者間でパートナーシップを締結したりする事例が発生

伝統的な資本投資や資本の取得以外にも、人材の採用や基盤モデルのライセンス確保など、様々な形で行われている(例:マイクロソフトは、インフレクションAIのコア人材を採用し、主要な知財ライセンスを確保。)。

【主要な問題】 事業者の特定企業に対する投資・買収等が関連市場内の市場支配的地位の濫用行為につながり得るというおそれが存在。

英国競争当局がマイクロソフトとインフレクションAI間の人材採用等のパートナーシップを企業結合審査の対象とみた事例に関連して、現行の企業結合届出・審査制度の改善を検討する必要

③ 消費者利益の阻害

【現状】 AI開発事業者、AIサービス提供事業者らがデータを収集・活用するためには、利用者の同意が不可欠。

同意の方法は、包括的同意、サービスアクセス時の個別告知等を通じた同意、利用者の選択同意など様々な方法が存在

【主要な問題】 AI事業者がデータ収集時に実質性のある同意を得ない行為が消費者利益を阻害するというおそれも存在

(3) 今後の政策方向

ア AIエコシステムの公正競争の基盤作りのための制度改善を推進

〇 データの収集・活用に関連するAI事業者の行為が消費者の利益を侵害するおそれについて、公正取引法及び消費者法によって規制の可能かを検討し、制度改善も含め検討する(2025年以降)。

〇 従来の企業結合に類似した効果を有するパートナーシップ等の新たな形態の企業結合に対応する制度改善の必要性の検討する(2025年以降)。例えば、英国の企業結合手続ガイドラインは、株式取得、人材又は資産の取得及び共有等を企業結合類型として例示しているが、現行の公正取引法は、企業結合類型(株式の取得又は所有、役員兼任、合併、営業譲受、会社設立への参加)を列挙している。

イ 競争制限の可能性がある行為に対するモニタリングを強化

〇 国内のAIエコシステムにおいて発生する、競争制限のおそれが現れる行為等については綿密に監視していく。